An diesem Mittwoch (20.01.2021) wird Joe Biden ins Amt des US-Präsidenten eingeführt. Das sei ein hoffnungsvoller Tag, sagte der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer im Dlf. Es sei zu erkennen, dass Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris das Land in das westliche Bündnis zurückführen möchten. Man dürfe aber nicht vergessen, dass 75 Millionen Menschen Donald Trump gewählt hätten. "Das wird die Möglichkeiten des USA einschränken", so Fischer.

Europa habe ein großes Interesse am Erfolg von Biden, doch Europa müsse jetzt auch einiges dafür tun. Dabei sei auch klar, dass europäische Souveränität nicht ohne Deutschland zu erreichen sei. Die Bundesregierung habe sich zu den NATO-Zielen verpflichtet, diese zu erfüllen sei das mindeste. "Wir werden mehr tun müssen für unsere eigene Sicherheit", sagte Fischer. "Das heißt nicht nur militärisch, aber auch militärisch". Denn: "Die beste Diplomatie, die beste nicht auf Militär setzende Politik, wird im internationalen Raum nicht ernst genommen, wenn man sie nicht militärisch abstützt."

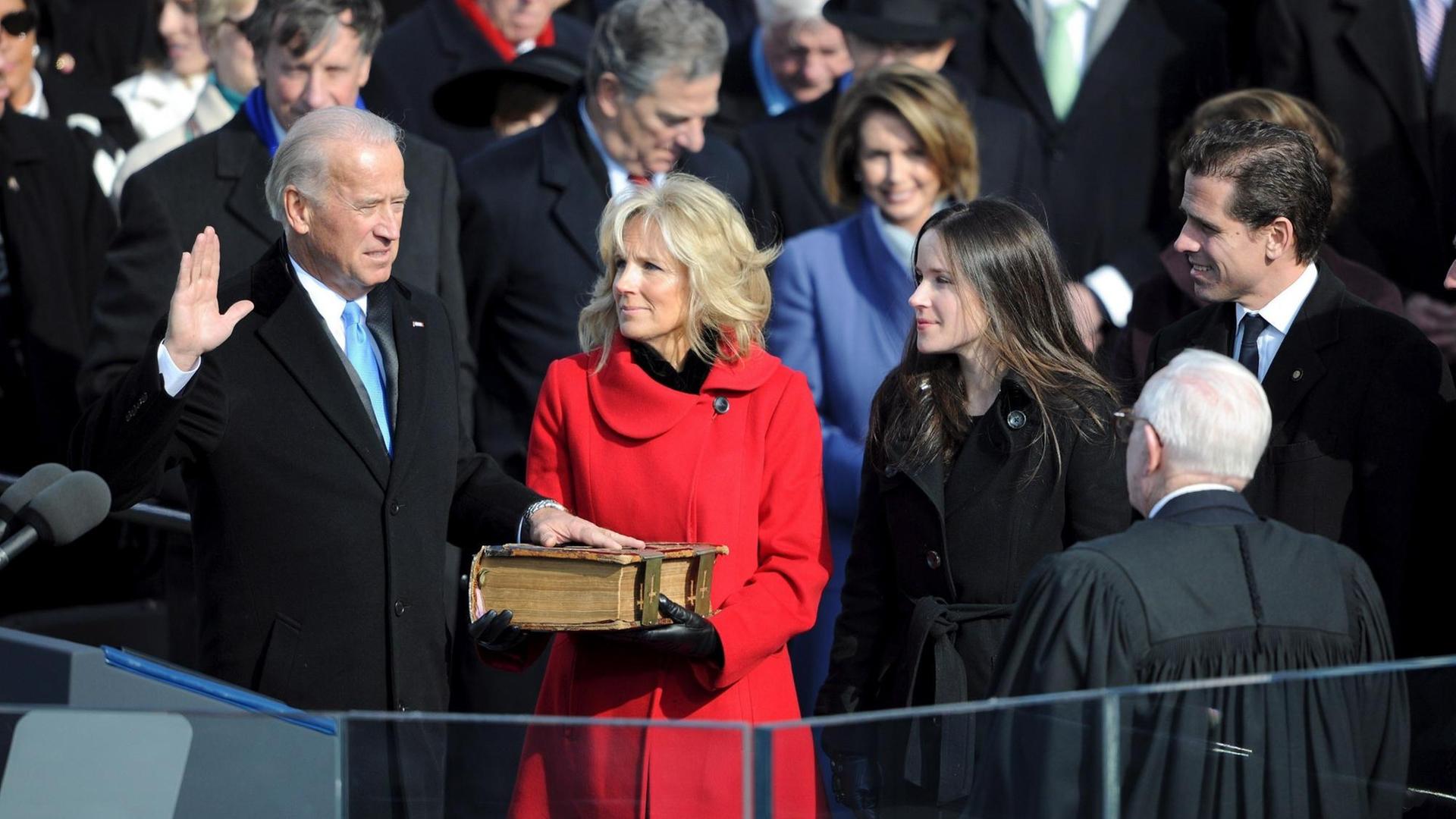

Dass die Amtseinführung von Joe Biden nach dem Sturm auf das Kapitol unter so hohen Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werde, sei einerseits beruhigend, andererseits sei es aber "ein großer Jammer, dass diese alte Demokratie sich hinter Militär und Stacheldraht und Absperrgitter verschanzen muss".

Das vollständige Interview im Wortlaut:

Sandra Schulz: Wie schauen Sie auf den Tag heute?

Joschka Fischer: Ich glaube, wie die Mehrheit hoffnungsvoll, dass es anders wird, dass es wieder besser wird, wobei ich mir keine Illusionen mache, dass es wieder so wird, wie es mal war. Die Frage ist, ist das auch wünschenswert oder wäre es wünschenswert, dass es wieder so wird, wie es mal war. Ich glaube, nein!

Schulz: Ich wollte tatsächlich jetzt zum Einstieg bei dem Tag heute bleiben. Es schauen sicherlich viele mit Hoffnung, aber manche haben auch ein banges Gefühl, wenn man sieht, welche Sicherheitsvorkehrungen es da gibt – Zäune, Stacheldraht. Was überwiegt da bei Ihnen?

Fischer: Nun ja. Nach den Erfahrungen vom 6. Januar, dem Sturm auf das Kapitol durch die Trumpisten, denke ich, geht das gar nicht anders, als entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Weil wenn sich Ähnliches wiederholen würde oder Schlimmeres, dann wäre das ein unermesslicher Schaden. Insofern: Die Sicherheitsmaßnahmen wirken für mich eher beruhigend.

Es ist natürlich ein großer Jammer, dass diese alte Demokratie sich hinter Militär und hinter Stacheldraht und Absperrgittern verschanzen muss, dass diese Amtsübernahme nicht so laufen kann, wie das traditionellerweise der Fall war. Aber es ist, wie es ist. Besser auf Sicherheit setzen als in eine neue Katastrophe laufen.

"Was sind wir Europäer bereit zu tun?"

Schulz: Sie haben es gerade schon gesagt: Es gibt die Hoffnung, dass es besser wird. Sie haben vorher gesagt, der Brexit, auch die Trump-Wahl, damit hätte sich die angelsächsische Welt vom Westen verabschiedet. Sind jetzt zumindest die USA wieder zurück?

Fischer: Das werden wir sehen. Joe Biden und Kamala Harris wollen zurück, aber die Möglichkeiten, die sie haben, das wird es abzuwarten gelten, weil wir dürfen nicht vergessen, 75 Millionen Trump-Wähler, fast die Hälfte der US-Wählerschaft hat Trump gewählt, hat seine Politik gewählt. Nach vier Jahren Erfahrung – das war keine Wahl der Hoffnung mehr in dem Sinne, dass man Versprechungen glaubte oder Heilsbotschaften, die der Kandidat vor vier Jahren von sich gegeben hat, sondern jetzt hatte man harte Erfahrungen. Das wird die Möglichkeiten der USA einschränken und insofern werden wir Europäer, die jedes Interesse am Erfolg von Biden haben und am Erfolg einer Politik, die die USA wieder einführen und einbinden will in die sogenannten multilateralen, das heißt in die auf Kooperation beruhenden internationalen Strukturen, verfolgen müssen.

Und was sind wir Europäer bereit zu tun? – Wenn ich mir anschaue die Debatte hierzulande: Man redet gerne an Sonntagen über weihevolle Dinge wie eine europäische Souveränität. Aber etwas dafür zu tun, da hört es dann gleich auf.

"Nicht nur militärisch, aber auch militärisch"

Schulz: Was müssten die Europäer denn dafür tun?

Fischer: Na ja. Ich meine, die damalige Bundesregierung ist Verpflichtungen eingegangen mit den NATO-Zielen. Die zu erfüllen, ist das Mindeste. Und wir werden mehr tun müssen für unsere eigene Sicherheit, nicht für andere, für unsere eigene Sicherheit, und das heißt in einem schwierigen geopolitischen Umfeld. Das östliche Mittelmeer ist sehr spannungsgeladen in den letzten Jahren. Wir werden in Osteuropa mehr tun müssen. Das heißt nicht nur militärisch, aber auch militärisch. Wer sich da Illusionen macht, der wird am Ende eine Erfahrung machen müssen, die auf Trump II hinausläuft in vier Jahren.

Schulz: Sie sprechen jetzt ganz schnell die NATO an. Sie sprechen jetzt ganz schnell das Zwei-Prozent-Ziel an. Warum ist das immer die Übersetzung, mehr Verantwortung übernehmen gleich mehr Geld ins Militär stecken?

Fischer: Schauen Sie: Mehr Geld ins Militär stecken. Ist denn die Bundeswehr einsatzbereit? Ist sie denn einsatzfähig?

Schulz: Das scheint ja nicht nur eine Frage des Geldes zu sein.

Fischer: Ja! Es wird keine europäische Souveränität ohne Deutschland geben können. Deutschland wird gemeinsam mit Frankreich der Kern des Ganzen sein, und dabei wird es entscheidend auch auf uns ankommen und auf die Bereitschaft, die wir haben. Machen Sie sich keine Illusionen. Aufgrund meiner Erfahrung kann ich Ihnen sagen, die beste Diplomatie, die beste, nicht auf Militär setzende Politik wird im internationalen Raum nicht wirklich ernst genommen, wenn die Möglichkeit nicht besteht, dass man sie auch militärisch entsprechend abstützt. Darum geht es. Es geht nicht um eine Aufrüstungsfrage.

"Syrien war eine Folge des Irak-Krieges"

Schulz: Aber gilt diese Logik so noch? Wir wissen um die militärischen Möglichkeiten der USA. Wir wissen, wie wenig die USA ihre militärischen Möglichkeiten zum Beispiel in Syrien genutzt haben, und wir wissen auch, dass dieses Thema Militärausgaben in der deutschen Bevölkerung einfach sehr umstritten ist. Es ist noch mal umstrittener, wenn wir schauen auf die Anhänger der Grünen, und jetzt im Moment ist die Strategie der Grünen-Spitze ja zu sagen, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen bei der Bundeswehr, da muss mehr funktionieren, aber das Zwei-Prozent-Ziel tragen wir so nicht mit. Was ist da Ihre Botschaft?

Fischer: Na ja, die Partei muss selber entscheiden, was sie tut. Es ist ein Wahljahr, es ist alles andere als einfach, aber ich teile Ihre Auffassung überhaupt nicht. Ja, Sie haben völlig recht: Die ganze Misere im Nahen Osten wurde massiv verstärkt durch diesen völlig abwegigen Krieg gegen Irak und die Zerstörung des Iraks. Der Iran wäre heute nicht da, wo er ist, mit massiver Raketenrüstung und einem Nuklearprogramm, dem man mit großer Skepsis entgegensehen muss. Syrien war eine Folge des Irak-Krieges. All diese Dinge spielen eine Rolle. Ja, da kann man sehr viel Unheil mit anrichten.

Auf der anderen Seite aber, denke ich, war es der große Fehler von Barack Obama, in der Syrien-Politik eben nicht auf eine Reaktion zu setzen, die massiv gewesen hätte sein müssen, als Assad Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat.

Schulz: Weil Sie denken, dass es da eine militärische Lösung gegeben hätte, die die USA militärisch hätte erzwingen können? Das kann man ja auch anders sehen.

Fischer: Assad wird sich durchsetzen

Fischer: Nein! – Nein, nein, nein, nein!

Schulz: Sondern?

Fischer: Es geht nicht um eine militärische Lösung, sondern Assad hätte Einhalt geboten werden müssen. Die Konsequenz ist, dass Russland intervenierte, dass Assad auf der Siegerstraße ist und sich durchsetzen wird. Das ist die Konsequenz! Wenn Sie von Ihren Logiken reden, dann müssen Sie diese Logik aber zur Kenntnis nehmen. Ich halte das für ganz schlecht, denn das wird zu einer weiteren Eskalation in dieser Region und ausstrahlen auf das östliche Mittelmeer, auch auf diese Region, die nun wirklich unmittelbare Sicherheitsrelevanz für Europa hat.

Schulz: Ich habe jetzt Ihre Logik zu verstehen versucht, Verantwortung in Militärausgaben umzumünzen. Jetzt haben Sie 2003 den Irak-Krieg Rumsfelds, auch die Zerrüttungen des transatlantischen Verhältnisses, das wir ja auch in der Zeit gesehen haben, in Ihrer Zeit als deutscher Außenminister, schon angesprochen. Würden Sie sagen, wenn wir auf das Verhältnis damals und heute schauen, gibt es da irgendeine Form von Ähnlichkeit?

Fischer: Nein. Sie haben recht: Es war eine heftige Konfrontation damals zwischen Kriegsbefürwortern und Kriegsgegnern. Wir gehörten zu den Kriegsgegnern. Wir haben auf allen Ebenen versucht klarzumachen, wohin das führt, nämlich dahin, wo wir heute sind: in eine Stärkung des Iran, in eine Destabilisierung einer ganzen Region, eines Landes. Und leider konnten wir uns nicht durchsetzen. Es war ein entscheidender Schritt dorthin, auch zu Trump, weil es war vor allen Dingen die amerikanische Provinz, es war vor allen Dingen das sogenannte Herzland, die einfachen Leute dort, die sowohl die ökonomische als auch dann die militärische Zeche zu zahlen hatten, in Geld und in Blut. Das darf man nicht vergessen und das hat entscheidend dazu beigetragen zum Aufstieg Trumps. Insofern ist es richtig, darauf hinzuweisen. Aber Trump ist etwas völlig anderes. George W. Bush setzte auch auf die nationale Karte, aber Trump war ein richtig entfesselter Nationalist, und man sieht ja, wohin das geführt hat.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.