Long-Covid hat es in der Pandemie deutlich gemacht: Eine Virusinfektion kann auch langfristige Folgen haben. Dass das offenbar nicht nur für SARS-CoV-2 gilt, zeigen die Daten aus der Finnischen und Britischen Biobank, veröffentlicht im Fachjournal Neuron.

Was hat das Forscherteam gemacht?

Das Team hat sich zuerst die finnische Biobank angesehen. Sie umfasst medizinische Daten zu 300.000 Personen. Bei 35.000 von ihnen hatten die Ärzte in den Abrechnungen eine von sechs neurodegenerativen Krankheiten angegeben, zum Beispiel Alzheimer oder Parkinson. Und dann wurde geguckt: Haben diese Menschen häufiger als andere in der Vergangenheit eine Diagnose für eine von ganz vielen Virusinfektion erhalten, zum Beispiel Influenza, Epstein-Barr, Herpesviren, HPV die Liste geht noch weiter. Das war bei 45 Paaren von Krankheiten und Virentypen tatsächlich der Fall.

Besonders auffällig war die Verbindung zwischen einer viralen Hirnhautentzündung und dem Auftreten von Alzheimer. Um das mal konkret zu machen: es gab in der finnischen Datenbank 406 Fälle mit einer viralen Hirnhautentzündung, von denen entwickelten 24 später Alzheimer, das sind knapp sechs Prozent. Von Personen ohne solche Vorgeschichte bekommen nur drei Prozent Alzheimer, das Risiko verdoppelt sich also offenbar.

Es gibt also Zusammenhänge, aber keine Ursache-Wirkung-Nachweise. Ist diese Studie überzeugend?

Da gibt es zwei Aspekte. Erstens wurden hier im Grunde sehr viele Fragen auf einmal gestellt: Es gab sechs neurodegenerative Krankheiten bei denen jeweils auf sehr viele Viren in der Vorgeschichte geguckt wurde. Bei so vielen Fragen, ist es statistisch unvermeidbar, dass manche Auffälligkeiten einfach nur Zufall sind. Deshalb hat das Team von den National Institutes für Health in den USA die Ergebnisse auch an der Britischen Biobank mit Daten zu einer halben Million Menschen überprüft.

Da konnten sie von den 45 Auffälligkeiten 22 ebenfalls nachweisen. Bei denen ist es also wahrscheinlicher, dass tatsächlich etwas dran ist. Zumal es hier ja wirklich um Daten von sehr vielen Menschen geht. Jetzt kommt der zweite, schon angesprochene Aspekt dazu: Es ist eine Assoziationsstudie und die kann grundsätzlich nicht sagen, ob der ausfällige Zusammenhang wirklich kausal ist, also ob die Viren das Risiko tatsächlich ursächlich erhöht haben. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass Menschen mit einem beginnenden Alzheimer, der noch nicht diagnostiziert wurde, leichter eine Virusinfektion bekommen.

Gibt es es denn andere Studien, die eine echte Ursache-Wirkung-Beziehung plausibel machen?

Dazu hat sich der Neurobiologe Martin Korte gegenüber dem Science Media Center geäußert. Er verweist auf eigene Experimente an Mäusen, bei denen nach einer Grippeinfektion auch das Immunsystem des Gehirns langfristig aktiviert war. Das könnte auf Dauer Nerven schädigen und so zu Alzheimer beitragen. Neurodegenerative Krankheiten entwickeln sich oft über Jahre, in der neuen Studie waren die Zusammenhänge am stärksten, wenn zwischen Virusinfektion und späterer Diagnose etwa von Alzheimer nur ein Jahr lag. Es ist denkbar, dass durch Viren angestoßene Entzündungen im Gehirn einen schon laufenden Krankheitsprozess beschleunigen.

Auf der anderen Seite, traten auch 15 Jahre nach einer viralen Hirnhautentzündung mehr Alzheimerfälle auf. Der Neurologe Harald Prüß verweist darauf, dass es nach Virusinfektionen zur Bildung von Autoantikörpern kommen kann, die sozusagen versehentlich auch die eigenen Nerven angreifen. Die engste Verbindung gibt es zwischen Alzheimer und vorhergehenden viralen Hirnhautentzündungen. In diesem Fall schädigen die Viren ja bereits direkt das Gehirn, von daher ist das plausibel. Die anderen Auffälligkeiten sind deutlich schwächer. Da muss sicher noch geforscht werden.

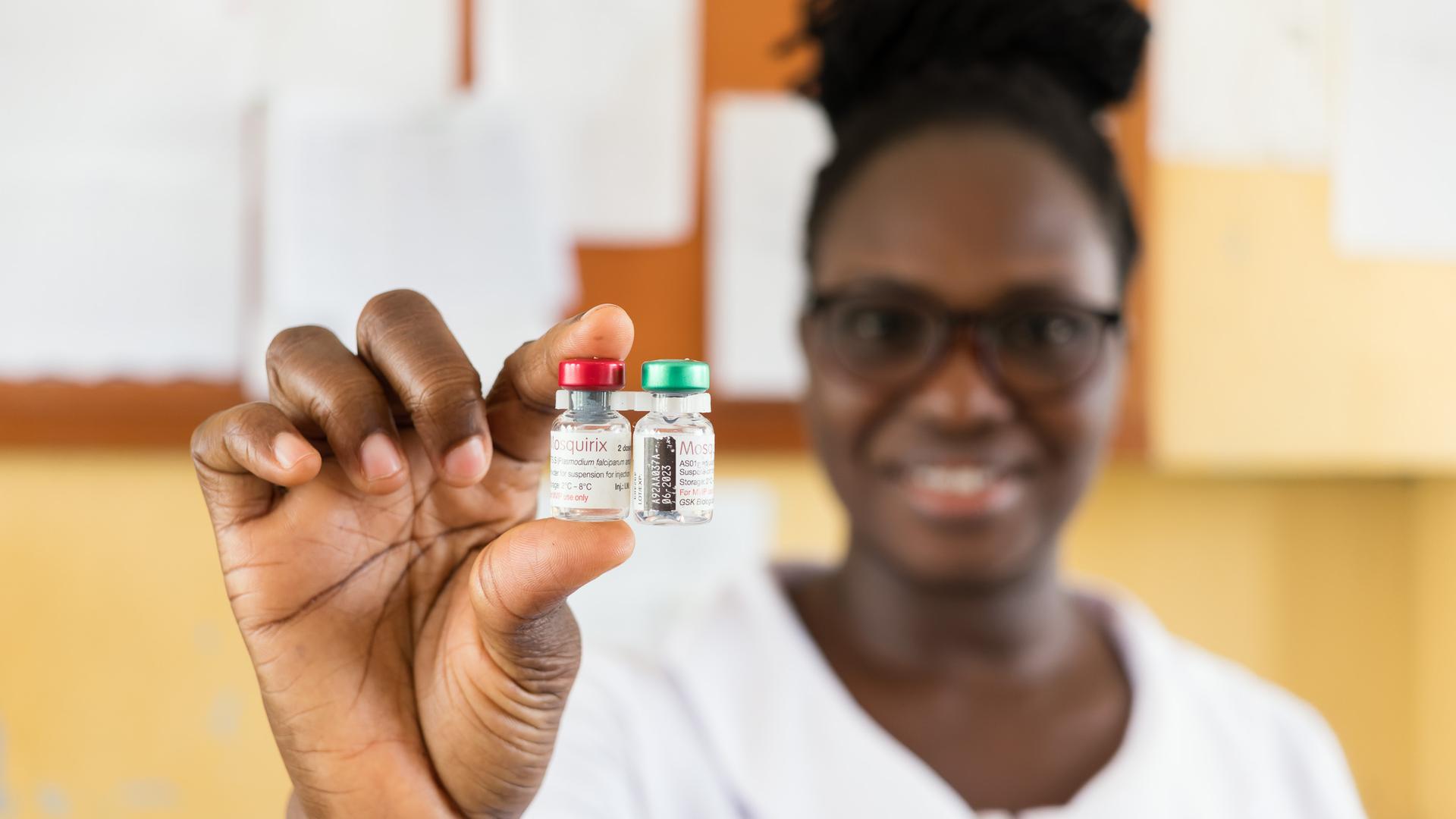

Inwiefern könnten verstärkte Impfungen vielleicht auch vor neurodegenerativen Krankheiten schützen, sofern sie virale Infektionen verhindern?

Das schlägt das Fachteam tatsächlich vor und verweisen auf Studien, dass ältere Menschen, die sich gegen Grippe und die Erreger von bakteriellen Lungenentzündungen impfen lassen, tatsächlich etwas seltener an Alzheimer und Parkinson erkranken. Dieser Gruppe werden diese Impfungen auch schon wegen des direkten Schutzes vor schwerwiegenden Vireninfekten empfohlen. Das wäre dann also ein weiterer Grund, sie tatsächlich wahrzunehmen. Generell waren die Experten gegenüber dem Science Media Center allerdings eher skeptisch, was neue Impfkampagnen betrifft. Der ursächliche Zusammenhang ist wie gesagt nicht erwiesen. Da braucht es noch mehr Daten, um das tatsächlich auch nachzuweisen. Diese Studien laufen schon, aktuell sollte man sich aber vor allem wegen der akuten Risiken von Infektionen impfen lassen. Das sind ja auch die Risiken, die beispielsweise die Ständige Impfkomission (STIKO) abschätzt.