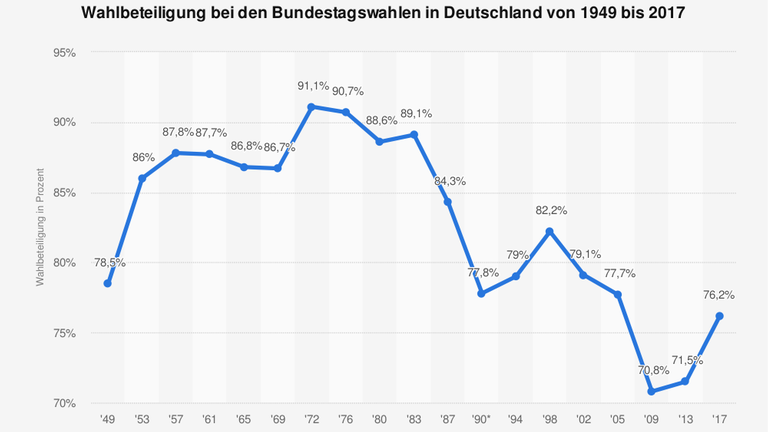

Bei der Bundestagswahl 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 76,2 Prozent und somit gut fünf Prozentpunkte höher als 2013. Dennoch gingen fast 15 Millionen Wahlberechtigte nicht wählen – das ist fast jeder Vierte. Eine Prognose darüber, wie die Wahlbeteiligung in diesem Jahr ausfällt, ist schwer zu treffen.

Während Politikwissenschaftler wegen der Corona-Pandemie einerseits einen leichten Rückgang befürchten, gibt es andere Gründe, die sogar für eine Zunahme der Wahlbeteiligung sprechen: Besonders hoch ist die Wahlbeteiligung immer dann, wenn die Wählerinnen und Wähler den Eindruck haben, dass das Ergebnis offen ist und es auf ihre Stimme ankommt.

Insgesamt gibt es einen immer größer werdenden Teil in der Bevölkerung, der nicht wählen darf, in der Nichtwählerstatistik aber gar nicht auftaucht: 9,7 Millionen in Deutschland lebende Erwachsene dürfen am 26. September nicht wählen, weil sie einen ausländischen Pass haben. Bliebe die Wahlbeteiligung in etwa gleich, könnten nach der Wahl also knapp 25 Millionen Menschen nicht repräsentiert werden.

Eine Wahlbeteiligung wie bei der Bundestagswahl 76 Prozent ist nicht per se problematisch – schließlich gibt es in Deutschland keine Wahlpflicht. Allerdings versteht sich Deutschland als repräsentative Demokratie. Kritisch wird eine geringe Wahlbeteiligung also dann, wenn das Wahlergebnis die Bevölkerung nur verzerrt widerspiegelt.

Genau diese Verzerrung beobachten Politikwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aber bei sinkender Wahlbeteiligung: Denn gut gebildete, reiche Bürgerinnen und Bürger gehen so gut wie immer wählen. Ihre Beteiligung bei Wahlen schwankt also nur gering. Sinkt die Wahlbeteiligung, geht vor allem der arme, weniger gebildete Teil der Bevölkerung nicht zur Wahl.

Diese Unterrepräsentation zeigt sich laut dem Politikwissenschaftler Robert Vehrkamp von der Bertelsmann-Stiftung dann in der Umsetzung von Politik: "Man kann das zum Beispiel ganz praktisch an der Wohnungsbaupolitik verfolgen, die in den letzten Jahrzehnten tendenziell weniger an den Interessen der Mieterinnen und Mieter orientiert war, sondern stärker an dem der Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer."

Mehr zum Thema Bundestagswahlprogramme

Bis auf die Unionsparteien haben sich auf diese Anfrage des Deutschlandfunks alle Parteien zurückgemeldet. Der Tenor bei SPD, Grünen, FDP und Linken: Man nehme das Problem ernst und versuche vor allem im Haustürwahlkampf die Menschen direkt anzusprechen. In den Antworten klingt allerdings auch durch, dass die Mobilisierung von Nichtwählern eine mühsame Aufgabe ist.

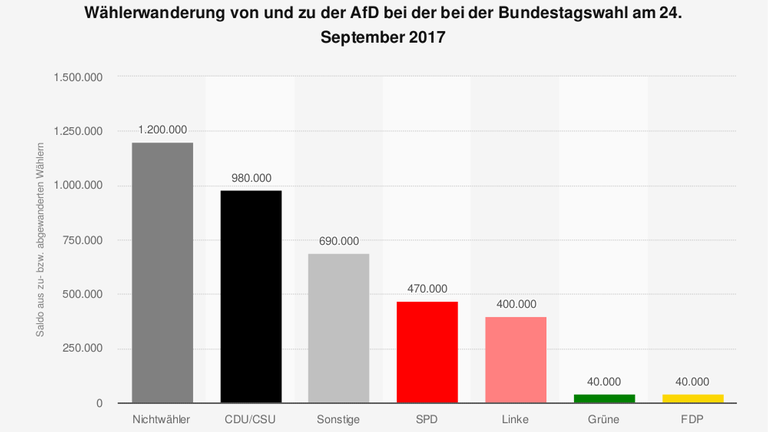

Eine umfassende Strategie Nichtwähler zu mobilisieren, scheint keine der Parteien zu haben. Die AfD ist in ihrer Antwort direkter: Ihr Wahlprogramm sei für alle Menschen gleichermaßen interessant. Das Nichtwählermilieu in besonderer Art und Weise mobilisieren würde man deshalb nicht. Tatsächlich legte allerdings gerade die AfD im Bundestagswahlkampf 2017 den Fokus auf einen Haustürwahlkampf in Stadtvierteln mit geringer Wahlbeteiligung. Mit 1,2 Millionen Nichtwählern mobilisierte die AfD somit mehr Menschen als die anderen Parteien.

Grundsätzlich hätten aber alle Parteien die gleiche Chance, Nichtwähler von sich zu überzeugen, meint der Politikwissenschaftler Robert Vehrkamp von der Bertelsmann-Stiftung. Denn die Bindung an eine bestimmte Partei sei unter Nichtwählern so gering, dass alle Parteien ganz von vorne anfangen müssten.

Um insgesamt mehr Menschen das Wahlrecht zu ermöglichen, gibt es zwei Möglichkeiten: Die Wahlbeteiligung könnte von der Staatsbürgerschaft abgekoppelt werden. Das fordert allerdings nur die Linke. Realistischer ist eine vereinfachte Einbürgerung, wie es die SPD, die Grünen und auch die FDP in ihren Wahlprogrammen fordern. Dann könnten sich Ausländerinnen und Ausländer beispielsweise schon nach fünf anstatt erst nach acht Jahren einbürgern lassen. Union und AfD wollen das nicht.

Das Manuskript zu Sendung:

Stella und Leonardo sind zwei von 2,8 Millionen jungen Menschen, die bei der Bundestagswahl am 26. September zum ersten Mal wählen dürfen. An einem Spätsommerabend Anfang September sitzen die beiden am Rheinufer in Köln. Die 19-jährige Stella hat gerade ihr Fachabitur gemacht, Leonardo macht seinen Realschlussabschluss. Die beiden sind befreundet, was die Bundestagswahl angeht aber unterschiedlich interessiert:

"Spricht uns nicht so an", sagt Stella. "Ich habe voll viele Freundinnen, die kriegen alle Wahlzettel zugeschickt, ich hab auch einen bekommen, ich hab meinen direkt weggeschmissen. Also ich weiß nicht. Wir kümmern uns gerade noch nicht so darum, jetzt zu schauen, welche Partei wir wählen. Natürlich gucken wir, okay, was machen diese Parteien, aber für eine sich zu entscheiden, das machen wir jetzt gerade noch nicht. Mein Wahlzettel liegt auch immer noch da irgendwo."

Leonardo ergänzt: "Ich denke, dass das auch die problematische Seite der Politik ist, gerade für die neue Generation, dass man sich halt einfach von manchen Themen nicht gerade angesprochen fühlt. Und so kann es dann ganz schnell passieren, wie sie zum Beispiel gesagt hat, dass der Wahlzettel einfach nicht beachtet wird und was eigentlich ganz, ganz wichtig ist."

Viele Jungwähler sind Nichtwähler

Leonardo will auf jeden Fall wählen gehen. Er wird kurz vor der Wahl 18 und hat sich schon ziemlich genau überlegt, welche Partei seine Interessen am besten vertritt: Klimapolitik ist ihm wichtig, außerdem Diversität, weil er Sinto ist. Sein Kreuz will er bei der Linken oder den Grünen machen. Trotzdem kann er verstehen, dass sich viele in seinem Alter nicht von Politik angesprochen fühlen:

"Meine subjektive Meinung ist halt einfach, wenn da ein alter Mann steht, fühle ich mich als 17-Jähriger nicht angesprochen. Aber wenn da zum Beispiel ein 28-Jähriger steht oder vielleicht auch ein 22-Jähriger, fühle ich mich natürlich ganz, ganz anders angesprochen, weil ich halt auch einfach denke, dass diese Person viele Perspektiven aus meinem Leben ganz anders sehen und auch verstehen kann."

Tatsächlich lässt sich belegen, dass junge Menschen sich weniger an Wahlen beteiligen als der Durchschnitt der Bevölkerung, erklärt der Politikwissenschaftler Armin Schäfer von der Universität Münster:

"Es ist ein klares Muster und das ist auch schon ein ganz altes Muster, eigentlich seit es Wahlen in der Bundesrepublik gibt, dass die Jüngeren seltener oder in geringerem Umfang an Wahlen teilnehmen als Ältere. Und das hat sich über die Zeit tendenziell etwas verschärft. Also bei den heute Älteren ist gefühlte Wahlpflicht oft noch vorhanden, dass man denkt, das gehört dazu. Jeder anständige Bürger, muss wählen gehen. Dieses Gefühl haben Jüngere seltener."

Hürden für die Forschung zur Nichtwahl

Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch: Viele, die in jungem Alter nicht wählen, wählen, wenn sie älter sind. Allerdings ist es nicht ganz leicht herauszufinden, wer aus welchem Grund in späterem Alter doch wählen geht und wer nicht. Denn Politikwissenschaftler wie Armin Schäfer stoßen in ihrer Arbeit immer wieder auf zwei Probleme:

"Ein Problem der politikwissenschaftlichen Forschung zur Nichtwahl ist, dass wir die Gruppen, die besonders häufig nicht wählen, gar nicht so leicht erreichen. Wenn Sie jemanden anrufen oder auch wieder an der Tür klingeln und sagen, Sie würden gerne 25 Minuten über Politik sprechen, dann kann es eben sein, dass diejenigen, die sich nicht für Politik interessieren, auch keine große Lust haben, diese Umfrage zu beantworten. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, wenn sie dann die Menschen dazu gebracht haben, mit Ihnen zu sprechen, dann geben viele an, sie hätten beim letzten Mal ihre Stimme abgegeben und gewählt, einfach weil sie das Gefühl haben, das macht man so."

Die Gruppe der Wählerinnen und Wähler mit der Gruppe der Nichtwähler*innen zu vergleichen, ist deshalb nicht ganz leicht. Dabei sind es viele: Bei der Bundestagswahl 2017 gingen laut dem Bundeswahlleiter fast 15 Millionen Wahlberechtigte nicht zur Wahl – das ist fast ein Viertel. Hinzu kommen in Deutschland 9,7 Millionen Erwachsene, die nicht wählen dürfen, weil sie keine deutschen Staatsbürger sind. Zusammengerechnet sind das fast 25 Millionen Menschen, deren politische Haltung nach dem 26. September unberücksichtigt bleiben könnte.

Mehr zu den Spitzenkandidaten der Pateien

Gefahren einer geringen Wahlbeteiligung

Warum gehen oder dürfen sie nicht wählen? Wie verändert das das Wahlergebnis? Und: Steuert Deutschland auf eine massive Unterrepräsentation zu?

"Ja, das ist ein doppeltes Repräsentationsproblem", erklärt Robert Vehrkamp von der Bertelsmann-Stiftung, "das sich vor allem auch gegenseitig nochmal verstärkt, weil wir aus der Wahlanalyse wissen, dass in den Stadtvierteln, wo es viele Nichtwähler gibt, es häufig auch überdurchschnittlich viele Menschen gibt, die nicht wahlberechtigt sind. Sodass wir da sozusagen Stadtviertel haben, wo sie dann, wenn sie das in Prozent der erwachsenen, dauerhaft dort lebenden Bevölkerung rechnen, Wahlbeteiligungsquoten von 20 oder 30 Prozent haben und das ist für eine repräsentative Demokratie nicht zufriedenstellend."

Wer wissen will, wer in Deutschland nicht wählen geht, der muss sich anschauen, wo die Wahlbeteiligung besonders niedrig ist. In reichen Stadtteilen wie Köln-Hahnwald und Hamburg-Blankenese gingen bei der Bundestagswahl 2017 deutlich über 85 Prozent Menschen wählen. Während arme Stadtteile wie Köln-Chorweiler und Hamburg-Billbrook gerade einmal auf 45 bzw. 50 Prozent Wahlbeteiligung kommen. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt: In den Stadtteilen mit geringer Wahlbeteiligung sind fast fünf Mal so viele Menschen arbeitslos wie in den Stadtteilen mit der höchsten Wahlbeteiligung. Mehr als doppelt so viele Menschen haben keinen Schulabschluss und die Kaufkraft eines Haushalts ist ein Drittel geringer. Die Faustformel: Je prekärer die Verhältnisse, desto geringer die Wahlbeteiligung.

"Es gibt soziale Gruppen, die eigentlich immer wählen gehen, die gehen wählen bei einer Bundestagswahl, bei einer Europawahl, die sind fest überzeugt davon, dass Wählen wichtig ist", erklärt Armin Schäfer. Und unter denen, die eigentlich immer wählen gehen, finden wir besonders viele, die reich sind und einen Hochschulabschluss haben et cetera. Und wenn jetzt insgesamt die Wahlbeteiligung sinkt, dann verändert das bei der Gruppe der Bessergestellten relativ wenig am Verhalten, aber bei den anderen hat es einen relativ starken Effekt."

Eine Wahlbeteiligung von etwa 76 Prozent wie bei der Bundestagswahl 2017 ist also nicht per se problematisch. Das Problem ist, dass die Wahlbeteiligung die Bevölkerung nicht repräsentativ widerspiegelt. Je geringer die Wahlbeteiligung, desto weniger gehen Arme, Menschen mit geringer Bildung und Menschen mit Migrationshintergrund wählen. Im Vergleich zum Anteil an der Bevölkerung sind sie dann unterrepräsentiert. Und das zeige sich auch in der politischen Praxis, meint Robert Vehrkamp:

"Man kann das ganz praktisch an so Politikfeldern wie z.B. Wohnungsbaupolitik dann auch sehr schön verfolgen, die in den letzten Jahrzehnten tendenziell weniger an den Interessen der Mieterinnen und Mieter orientiert war, sondern stärker an dem der Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer. Und das ist beispielsweise ein Politikbereich, an dem man Repräsentationslücken sehr schön nachverfolgen kann."

Vom Wahlrecht ausgeschlossen

Ein Problem, das sich dadurch verschärft, dass in Deutschland außerdem immer mehr Menschen leben, die vom Wahlrecht ausgeschlossen sind und somit gar nicht mitbestimmen können. Denn das Wahlrecht ist in Deutschland an die Staatsbürgerschaft geknüpft. In einem Einwanderungsland, in dem inzwischen 9,7 Millionen Erwachsene mit ausländischem Pass leben, stellt sich deshalb die Frage, ob nicht zumindest ein Teil dieser Menschen in der repräsentativen Demokratie eine Stimme haben sollte.

Wilfred Josue ist einer von ihnen: "Ich fühle mich schlecht, weil leider habe ich keine Stimme, leider kann ich nicht mitentscheiden. Ich bezahle meine Steuer hier. Ich arbeite hier. Ich engagiere mich. Es tut weh, wenn man immer diese Neuigkeit, also diese Information bekommt: Nein, wähl du nicht."

Trotzdem engagiert

In Berlin, wo Wilfred Josue lebt, zeigt sich besonders deutlich, wie viele vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Fast jeder Dritte über 18-Jährige darf hier am 26. September nicht wählen. 31,9 Prozent. Wilfred Josue ist 2014 als Student von den Philippinen gekommen. Heute arbeitet der 30-Jährige als Integrationslehrer. 2019 hat er den Antrag auf Einbürgerung eingestellt und hat dabei im Vergleich zu vielen anderen Migranten sogar einen Vorteil. Denn weil er als Student nach Deutschland kam, muss er nicht acht, sondern nur fünf Jahre in Deutschland gelebt haben, um eingebürgert zu werden. Eigentlich. Inzwischen aber wartet er seit zwei Jahren auf den Einbürgerungsbescheid, sodass auch für ihn bald die acht Jahre erreicht sein werden. Viel beschäftigt ist Wilfred Josue in den Tagen vor der Bundestagswahl allerdings auch ohne Wahlrecht, denn er engagiert sich trotzdem politisch. Seit fünf Jahren ist er Mitglied bei den Grünen, sitzt in seinem Bezirk Steglitz-Zehlendorf im Beirat für Integration und Migration und ist außerdem noch in der katholischen Kirche aktiv. Es gibt ihm das Gefühl, doch etwas bewirken zu können.

"Die grüne Partei zum Beispiel, ich engagiere mich da, weil ich eigentlich von ihnen oder von ihrer Wählerschaft abhängig bin, weil ich nicht wählen kann und deshalb spreche ich dann mit den Parteifreundinnen und plädiere jedes Mal: Hey, wie wäre es, wenn wir das machen? Wie wäre es aber, wenn wir auch die Belange von Menschen mit Migrationsgeschichte dann auch berücksichtigen?"

So wie Wilfred Josue machen es viele Menschen mit Migrationsgeschichte: Eine repräsentative Umfrage des politischen Thinkthanks Dpart mit dem Titel "Wer darf mitmachen?" zeigt, dass Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sich in etwa gleich viel in Vereinen, in der Nachbarschaftshilfe oder bei politischen Demonstrationen engagieren.

Diskriminierungserfahrung als Hürde für die Wahlbeteiligung

Wenn es allerdings um die formale Teilnahme an Wahlen geht, zeigen sich Unterschiede: Statistisch gesehen gehen Menschen mit Migrationshintergrund seltener wählen, auch wenn sie wahlberechtigt sind. An politischem Desinteresse liege das aber nicht, erklärt Yonca Dege, die die Umfrage mitbetreut hat:

"Wir haben gefragt: Würden Sie sich eigentlich lieber mehr beteiligen? Was hat Sie bisher davon abgehalten, sich mehr zu beteiligen? Und da haben wir herausgefunden, dass insbesondere Menschen mit Migrationsgeschichten sich eigentlich mehr politisch einbringen möchten und dass sie aber verstärkt, wenn sie Rassismus erfahren haben, dieses Engagement wieder eingestellt haben. Und daraus konnten wir dann schließen, der Wille ist da, die Motivation ist da, aber sie erfahren verschiedene Arten der Hürden."

Auch Haci-Halil Uslucan teilt die Ansicht, dass es häufig Diskriminierungserfahrungen sind, die von der politischen Beteiligung abhalten. Er ist Professor an der Universität Duisburg-Essen und hat sich besonders mit dem Wahlverhalten der türkeistämmigen Bevölkerung auseinandergesetzt. Wenn es ums Wählen geht, kann man die Türkeistämmigen in zwei Gruppen unterteilen: Gut die Hälfte der 2,8 Millionen Türkeistämmigen in Deutschland sind deutsche Staatsbürger und dürfen wählen. Die andere Hälfte hat einen türkischen Pass. Warum?

"Einmal Erfahrung des Rassismus, dass sie aus ihrem Alltag heraus sagen: Glaubst du, das Leben wird anders sein, wenn ich einen deutschen Pass habe? Ich werde immer noch als Türke oder türkisch, arabisch, muslimisch gelesen", sagt Haci-Halil Uslucan: "Und dadurch sehen sie keine Veränderung dadurch, dass sie sich einbürgern lassen. Der zweite Aspekt, der gerade für Türkeistämmige die Aufgabe der türkischen Staatsbürgerschaft schwer macht, ist, dass die doppelte Staatsbürgerschaft für Türkeistämmige nach wie vor nicht vorgesehen ist. Und das ist ein Punkt, den wir seit Jahren feststellen: Es ist eine hohe Bindung zur Türkei da. Und die Aufgabe der türkischen Staatsbürgerschaft, die mit der Einbürgerung verbunden wäre, das ist etwas, was viele ja ablehnen."

Wahlrecht oder Einbürgerungsrecht verändern?

Tatsächlich ist eine doppelte Staatsbürgerschaft anders als bei EU-Bürgern für Türkeistämmige nur in Ausnahmefällen möglich. Die meisten müssen sich zwischen dem deutschen und dem türkischen Pass entscheiden. Eine große politische Debatte darüber, wie der Zugang zum Wahlrecht vereinfacht werden könnte, gibt es im aktuellen Wahlkampf zwar nicht, dennoch vertreten die Parteien in diesem Punkt natürlich bestimmte Auffassungen. Yonca Dege vom Thinktank dpart:

"Die linke Partei, die fordern wirklich in ihrem Parteiprogramm, dass hier lebende Erwachsene wählen dürfen und dass das nicht an die Staatsangehörigkeit gebunden ist. Alle anderen Parteien haben das auf jeden Fall nicht so in ihren Programmen stehen. Die sprechen sich halt eher für eine leichtere Einbürgerung aus. Das machen zum Beispiel die Grünen. Das macht auch die SPD und die FDP macht das."

Linke, Grüne und SPD sprechen sich außerdem für die Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft für Nicht-EU-Bürger aus. Die AfD hingegen will das Einbürgerungsrecht sogar verschärfen. Einzig die Union will, dass alles so bleibt, wie es ist. Der Politikwissenschaftler Robert Vehrkamp von der Bertelsmann-Stiftung glaubt, dass der Zugang zum Wahlrecht in Deutschland nicht mehr zeitgemäß ist – allerdings nicht nur in Deutschland:

"Mit dem zunehmend größer werdenden Anteil einer migrantischen Bevölkerung, die dann dauerhaft nicht mitbestimmungsberechtigt ist, verringert das natürlich die Repräsentationsqualität in vielen Demokratien. Das betrifft alle entwickelten Demokratien und insofern hat der Diskussionsprozess darüber begonnen. Aber es ist natürlich auch ein politisch sehr umstrittenes und sehr heikles Thema. Und dazu wird es noch vieler Diskussionen bedürfen."

Eine schnelle Änderung für Nichtwahlberechtigte ist also nicht zu erwarten.

Die AfD und die Nichtwähler

Was aber sind die Strategien der Parteien im Bundestagswahlkampf, um die Nichtwählerinnen und Nichtwähler zu mobilisieren? Bis auf die Unionsparteien haben sich auf eine Anfrage des Deutschlandfunks alle Parteien zurückgemeldet. Der Tenor bei SPD, Grünen, FDP und Linken: Man nehme das Problem ernst und versuche vor allem im Haustürwahlkampf die Menschen direkt anzusprechen, in Vierteln, in denen die Wahlbeteiligung besonders gering ist. Eine mühsame Aufgabe, auch das klingt in den Antworten durch. Eine umfassende Strategie, Nichtwähler zu mobilisieren, scheint keine der Parteien zu haben. Die AfD ist in ihrer Antwort direkter: Ihr Wahlprogramm sei für alle Menschen gleichermaßen interessant, schreibt die Partei auf Anfrage des Deutschlandfunks. Das Nichtwählermilieu mobilisieren würde man deshalb nicht. Der Politikwissenschaftler Robert Vehrkamp:

"Das überrascht mich nicht, entspricht aber nicht den Tatsachen. Die AfD hat eine systematische Nichtwählermobilisierungs-Strategie bei der Bundestagswahl 2017 mit Erfolg umgesetzt. Die AfD ist im Bundestagswahlkampf 2017 gezielt in die Wohnquartiere reingegangen mit ihren Plakaten, mit ihren Wahlkampfständen, mit ihren Haustür-Kampagnen, wo eben die Wahlbeteiligung besonders niedrig ist und in diesem Wohnquartieren hat sie auch nachweislich einen überdurchschnittlichen Erfolg erzielt."

Auch in diesem Wahlkampf verfolge die AfD diese Strategie erneut, so Vehrkamp. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren war sie von Erfolg gekrönt. 1,2 Millionen Menschen, die bei der Bundestagswahl 2013 nicht zur Wahl gegangen waren, wählten 2017 die AfD – mehr Nichtwählerinnen und -wähler als alle anderen Parteien mobilisieren konnten. Sind unter den Nichtwählern also mehr Menschen mit rechtspopulistischen Einstellungen als in der Gesamtbevölkerung oder schafft die AfD es einfach besser in diesem Milieu zu mobilisieren?

Der Politikwissenschaftler Armin Schäfer von der Uni Münster sagt: "Da muss man sehr aufpassen, die große Gruppe, viele Millionen Menschen der Nichtwählerinnen und Nichtwähler in einen Topf zu werfen. Da gibt es ganz unterschiedliche Motive. Was wir generell in der Gruppe finden, ist, dass es eine Distanz zur Politik gibt, ein Gefühl des Nicht-vertreten- seins, ein Gefühl des Nicht-gehört-werdens. Ein Teil der Nichtwählerinnen und Nichtwähler hat wahrscheinlich Einstellungen, die eher rechts sind, aber ich würde nicht sagen, dass es die Mehrheit dieser sehr großen Gruppe ist."

So sieht es auch Robert Vehrkamp von der Bertelsmann-Stiftung. Eine repräsentative Umfrage der Stiftung hat zwar herausgefunden, dass populistische Einstellungen unter Nichtwählerinnen und Nichtwählern mit 36 Prozent tatsächlich häufiger anzutreffen sind als in der Gesamtbevölkerung mit 26 Prozent. Allerdings gab es in etwa so viele Teilnehmende, die sich links- wie rechtspopulistisch einordneten.

Schwindende Parteibindung

Entscheidender ist aus seiner Sicht, dass Nichtwähler ganz überwiegend eine sehr geringe Parteibindung aufweisen. Ein Punkt, den sie mit migrantischen Wählern gemeinsam haben, wie Haci-Halil Uslucan erklärt:

"Generell zeigt ja hier die politikwissenschaftliche Forschung: Das sind drei zentrale Aspekte, die einen Menschen zur Wahl einer Partei determinieren."

Nach dem sogenannten Michigan-Modell sind das folgende Punkte.

- Punkt 1: Welche Themen interessieren ihn?

- Punkt 2: Wie gefallen ihm die Kandidaten?

- Und der dritte Punkt: Die sogenannte Parteibindung.

Haci-Halil Uslucan: "Man hat in der Familie etwas - was weiß ich, schon immer links gewählt oder schon immer konservativ gewählt, und auch wenn die Kandidaten, wenn die Themen einem nicht so zusagen -, dass man entlang dieser Tradition wählt. Wenn man dieses Michigan-Modell jetzt für Migranten anwendet, dann merkt man, dass das Modell so nicht ganz greift. Warum? Diese lange Parteienidentifikation über mehrere Generationen gibt es erst einmal so nicht oder allenfalls beginnt sie langsam, sich vielleicht zu etablieren, weil die Migration noch nicht so lange ist."

Einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft zufolge dauert es nach der Migration bis zu 15 Jahre, bis sich diese Parteibindung überhaupt entwickelt. Doch diese Parteibindung hat gleichzeitig auch gesamtgesellschaftlich abgenommen, bei den Nichtwählern ist sie kaum noch vorhanden. Für die Parteien bedeute das harte Arbeit – sie stehen heute vor der Aufgabe ganz von vorne anzufangen, wenn sie Wähler für sich gewinnen wollen, meint der Politikwissenschaftler Robert Vehrkamp. Das ist die schlechte Nachricht. Doch eine gute Nachricht hat er auch:

"Insofern hat jede Partei da auch erstmal dieselbe Chance, wenn es ihr gelingt, die Interessen, die Problemlagen dieser Milieus wieder stärker in den politischen Programmen zu berücksichtigen und da hat eigentlich jede Partei die gleiche Chance Wahlerfolge zu erzielen."