Von Sprachassistenzen wie Siri oder Alexa über Navigation mit Google Maps bis zu Chatbots: Künstliche Intelligenz ist aus unserem Leben fast nicht mehr wegzudenken. Dabei hatten künstliche neuronale Netze, die die Grundlage für die Entwicklung bilden, lange als Rohrkrepierer gegolten. Die Entwicklungen von John Hopfield und Geoffrey Hinton haben maßgeblich dazu beigetragen das Potential, das in lernenden Maschinen steckt, zu entdecken.

Vom menschlichen Gehirn zur lernenden Maschine

Angefangen hat alles mit dem Gehirn: In den 1940er Jahren begannen Forschende zum ersten Mal darüber nachzudenken, ob sich die Verschaltungen des Gehirns, seine Synapsen und Verarbeitungspfade, mit mathematischen Prinzipien nachbilden lassen.

Die ersten künstlichen neuronalen Netze waren Computermodelle, mit deren Hilfe bestimmte Theorien über die Funktionsweise des Gehirns getestet wurden. Ihr Nutzen war jedoch sehr beschränkt. Auch als Computer schon Teil des Alltags geworden waren, zweifelten viele daran, dass vom Gehirn inspirierte Algorithmen jemals für echte Anwendungsfälle geeignet sein könnten.

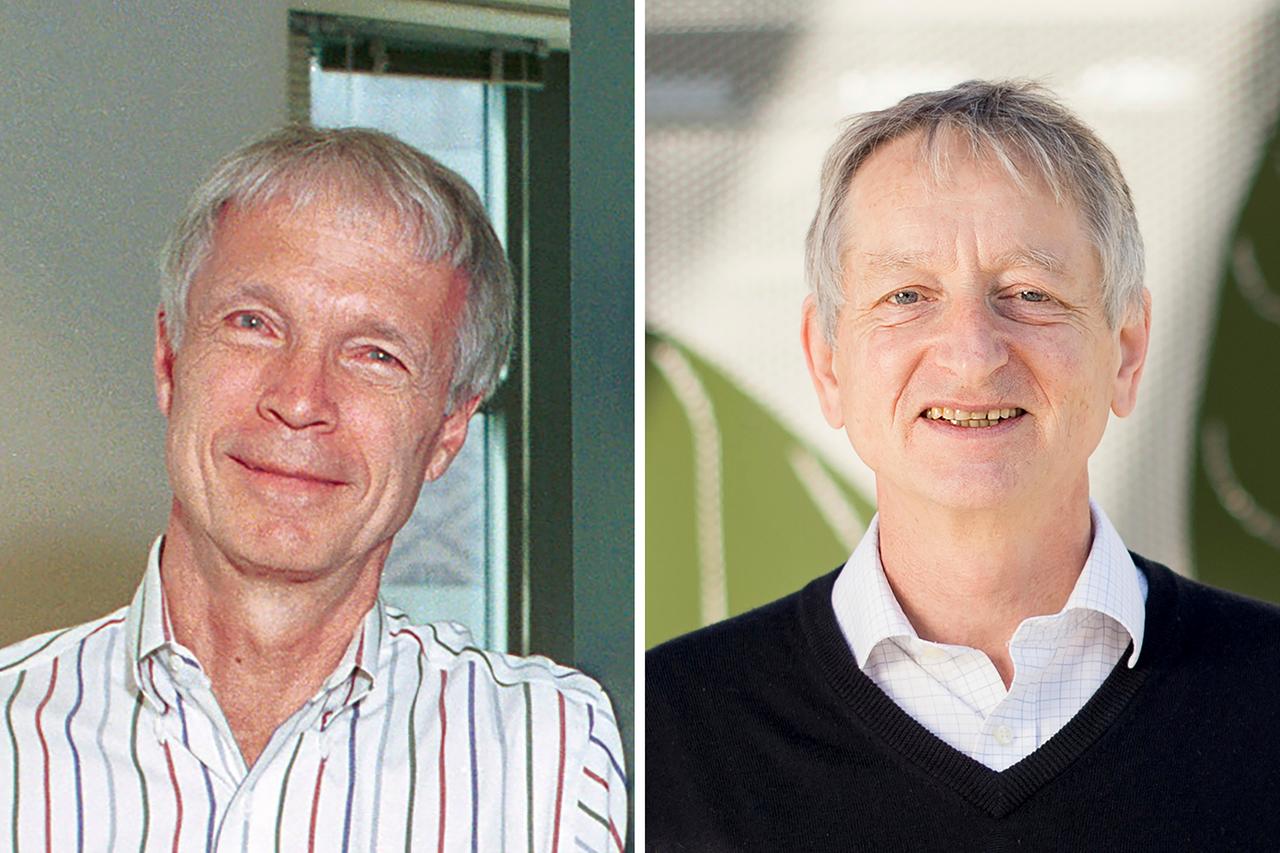

Das änderte sich langsam in den 1980er Jahren: John Hopfield gelang es als erstem, ein Netzwerk zu programmieren, das ein zuvor gezeigtes Bild wiedererkennen konnte. Auch wenn sich Details verändert hatten; also etwa eine Katze mit und ohne Schwanz. Das gelang ihm durch die Anwendung mathematischer Modelle aus der Physik.

Geoffrey Hinton entwickelte dieses „Hopfield-Netzwerk“ weiter zum so genannten „Boltzmann Modell“. Dieses konnte Bilder nicht nur wiedererkennen, sondern auch zuordnen. Das heißt aus einer Sammlung von Bildern mit verschiedenen Tieren, konnte es jene auswählen, auf denen eine Katze abgebildet war. Eine Entwicklung, die den Siegeszug der Künstlichen Intelligenz (KI) in Gang brachte.

Bessere medizinische Versorgung und mehr Produktivität - die einen Preis hat

Heute ist der Nutzen von KI offensichtlich. In der Medizin ermöglicht sie genauere und schnellere Diagnosen. In der Industrie bieten KI-Anwendungen viele Chancen, Abläufe effizienter zu gestalten oder komplexe Probleme zu lösen.

Vieles könne sich durch KI verbessern, bekräftigte der frisch gekürte Nobelpreisträger Geoffrey Hinton nach der Bekanntgabe der Preisträger. Der Urvater der lernenden Maschinen gehört aber auch zu den lautesten Kritikern der Entwicklung, die seine Entdeckungen mit angestoßen haben.

„Es gibt zwei Arten von Reue“, erklärte er in einem Telefoninterview mit Journalisten in Stockholm. Er bedauere nicht seine Forschung, sehr wohl aber die Folgen, die sie auch haben könnte. Der Einfluss von KI sei mit der industriellen Revolution zu vergleichen. Nur, dass die Maschinen dieses Mal nicht die physische Stärke des Menschen übertrumpften, sondern seine intellektuellen Fähigkeiten.

Eine radikale Haltung, die nicht alle Kollegen teilen. „Ich habe ihn zu Hause besucht und lange mit ihm darüber geredet“, sagte Bernhard Schölkopf, Professor für Informatik und Kollege des Nobelpreisträgers im Deutschlandfunk. „Wir sehen die gleichen Fakten vor uns, haben dann aber doch ein unterschiedliches Urteil, eine unterschiedliche Risikoabwägung.“ Sich zu sehr auf langfristige Risiken zu konzentrieren, könne davon ablenken, sich um konkrete Probleme zu kümmern.

Ein Physiker, ein Psychologe und der menschliche Geist

Für John Hopfield stand eigentlich von Anfang an fest, was er werden würde. Beide Eltern waren Physiker. Seine Kindheit bestand darin, Dinge auseinanderzunehmen, um zu verstehen, wie sie funktionieren.

In seiner Universitätsbewerbung Anfang der 1950er Jahre gab er als Wunschfächer trotzdem "Physik oder Chemie" an. Sein zugewiesener Mentor, ein alter Bekannter von Hopfields Vater, nahm einen Stift und strich die Hälfte der Fächerwahl mit der Bemerkung: „Ich denke, Chemie brauchen wir nicht in Betracht zu ziehen.“

Dass Hopfield, der geborene Physiker, sich später entschied, an Fragestellungen weit abseits der klassischen Physik zu forschen, war reiner Zufall. Ein älterer Kollege lud ihn zu einem Seminar des neurowissenschaftlichen Forschungsprogramms an der Universität Princeton ein.

„Ich war fasziniert. Wie das Bewusstsein aus dem Gehirn entsteht, ist für mich die tiefste Frage der Menschheit“, erinnert sich Hopfield in einem autobiografischen Aufsatz. Für ihn war klar: Zur Lösung dieses Rätsels bräuchte es eine mathematische Herangehensweise und Computer.

Aber können Computeralgorithmen tatsächlich so funktionieren wie Denkprozesse des menschlichen Gehirns? Eine Idee, die den vierzehn Jahre jüngeren Geoffrey Hinton schon als Jugendlichen beschäftigte und ihn dazu motivierte, zunächst Psychologie und dann Informatik zu studieren.

Vom Visionär zum Vorreiter der KI-Technologie

Hintons Idee, über künstliche neuronale Netze zu promovieren, machte seinen Betreuer Anfang der 1970er Jahre nicht glücklich. Quasi wöchentlich bekam Hinton den Rat, etwas Nützlicheres mit mehr Zukunft zu machen.

Erst um das Jahr 2009, als Computer genug Rechenleistung hatten, um mit großen Datenmengen umzugehen, wurde klar, dass neuronale Netze vieles besser konnten als die bis dahin etablierten Computeralgorithmen. Schnell gehörte Hinton zu den Vorreitern der angewandten KI-Technologie. 2013 begann er neben seiner Professur als Teilzeitforscher bei Google zu arbeiten.

Zehn Jahre später, 2023, kündigte der damals 75-jährige KI-Pionier seinen Teilzeitjob beim Internetriesen. Er wolle offen über die Gefahren sprechen können, die maschinelles Lernen für die menschliche Gesellschaft habe, begründete er seinen Schritt. Die Geschwindigkeit, mit der neue und immer mächtigere KI-Anwendungen entwickelt werden, hatte auch den sogenannten „Godfather of AI“ überrascht.