Es ist ein trüber Novembertag, als sich Thea Kurzbarth vor 80 Jahren auf den Weg zur Schule macht. Die 13-jährige lebt mit ihrer Mutter Else im Hamburger Grindelviertel, wegen der vielen jüdischen Bewohner auch Klein-Jerusalem genannt. Es ist viel los auf der Straße, vor allem rund um die Synagoge am Bornplatz. Menschen johlen, Thea hört Glas, das zu Bruch geht.

"Und da hab ich geguckt auf die Synagoge, und alles war so komisch, so viele Menschen. Da bin ich nach Hause gegangen, hab meiner Mutter gesagt, es ist keine Schule, und die hat gar nicht viel gefragt. Die hat gesagt: Geh und kauf Brot. Und ich bin ins Brotgeschäft gegangen, das war voller Menschen. Und als ich dran war, sagt die Frau: ‚Juden verkauf ich kein Brot.‘ Keiner hat was gesagt. Und ich bin mit rotem Kopf und nassen Hosen rausgegangen aus dem Laden."

Schikanen der Nazis

Seit der Machtübernahme durch die Nazis 1933 haben Thea und ihre Familie viel mitgemacht: Der Vater wird schon im ersten Hitler-Jahr vorübergehend verhaftet – er ist doppelt verdächtig weil Jude und Kommunist.

Eines Nachts durchsuchen Männer in Ledermänteln die Wohnung der Kurzbarths in der Dillstraße. Dennoch lässt sich die Mutter nicht den Mund verbieten – auch nicht, als am 9. November die Synagogen brennen in Hamburg.

"Und wir sind zur großen Synagoge gegangen, die Leute haben gelacht. Und meine Mutter hat immer gesagt ‚Diese Banditen! Diese Verbrecher!‘ Und ich sagte: ‚Mutti, Mutti, bitte sei still, bitte sei still!‘ Und als wir nach Hause kamen, hab ich den ganzen Tag am Fenster gestanden. Wir wohnten direkt gegenüber der Talmud-Thora-Schule, der Jungsschule. Die Väter, die kamen, ihre Kinder holen, wurden sofort verhaftet. Die Mütter, die wurden lachend weggeschickt. Und bis zum späten Nachmittag wurden die Kinder in der Schule gehalten. Ich hab die Synagoge gesehen. Und ich hab gesehen, wie ein Lehrer mit seinen Schülern kam und den Schülern zeigte, wie man die Fenster einschlägt. Und die Kinder nahmen die Steine und schlugen die Fenster ein."

Drei Jahre zuvor ist das so genannte Reichsbürgergesetz verabschiedet worden: Jüdische Rechtsanwälte verlieren ihre Zulassung, Beamte werden ohne Ruhegehalt pensioniert, öffentliche Ämter sind für Juden verboten.

Feindselige Stimmung

"Die Nachbarn haben uns ignoriert. Wir wurden angepöbelt. Meine Mutter hat mir immer gesagt, wenn ich auf der Straße bin, dann soll ich immer den Blick nach unten wenden: Die Leute brauchen meine dunklen Augen nicht sehen. Es kann mir heute keiner sagen von der damaligen Generation, dass sie nichts gewusst hätten. Denn die Reden von Hitler und Goebbels, die wurden mit Lautsprechern übertragen in den Straßen. Das waren Hetzreden. Es gab die Transparente "Die Juden sind unser Unglück". Es gab die Schilder in den Geschäften "Juden werden nicht bedient". Es gab die Schilder in den Dörfern "Unser Dorf ist judenfrei!" All das, das war, und das haben die Leute gesehen."

Ab dem 9. November brennen landesweit Synagogen und Betstuben, Geschäfte werden geplündert. Hunderte Menschen werden ermordet oder in den Selbstmord getrieben, mehr als 30.000 männliche Juden werden verhaftet.

"Meine Kindheit in Hamburg war Angst. Und besonders nach der Pogromnacht, als alle jüdischen Männer verhaftet waren. Und als die Männer dann aus dem KZ zurück kamen: Sie durften nicht erzählen, aber sie haben doch erzählt. Und die geschorenen Köpfe, und die abgemagerten Gesichter, und die ängstlichen Augen, das werd´ ich nie vergessen."

Gefangene werden so lange schikaniert, bis sie einwilligen, Deutschland zu verlassen. Viele Länder aber verweigern Juden die Einreise. Theas Vater flieht mit seiner zweiten Frau nach England, die Schwester nach Amerika, der Bruder nach Palästina. Nur mit Glück bekommt Thea einen der letzten Plätze auf einem Kindertransport von Hamburg nach Schweden.

Flucht aus Nazideutschland

"Die Eltern durften nicht mit auf den Bahnsteig gehen. Man wollte keine Szenen haben, man sollte nicht weinen. Und wir waren im Zug und dann hörte ich den Familienpfiff von meiner Mutter, und sie war auf einem Nebengleis, und sie weinte, und ich konnte gar nicht verstehen, warum sie weint. Denn ich hatte das Gefühl, ich fahr auf einen Ausflug. Ich komm ja wieder."

Es ist das letzte Mal, dass sich Thea und ihre Mutter sehen. In Schweden gibt Thea den deutschen Namen auf und nennt sich Mirjam. Sie arbeitet bei einer Familie, irgendwann kommt die letzte Nachricht ihrer Mutter.

"Meine Mutter hat geschrieben darüber, dass die Leute verschickt werden, und dass sie auch damit rechnet, verschickt zu werden. Die Leute werden in den Osten verschickt. Ich war so verzweifelt. Ich hab dann einen Brief bekommen (weint), dass sie im Begriff ist zu fahren und dass ich lange nichts von ihr hören werde und dass ich mit meinen Geschwistern in Kontakt bleiben muss …Eines Tages werden wir uns wiedersehen. Und das war´s."

Nur ein Stolperstein bleibt

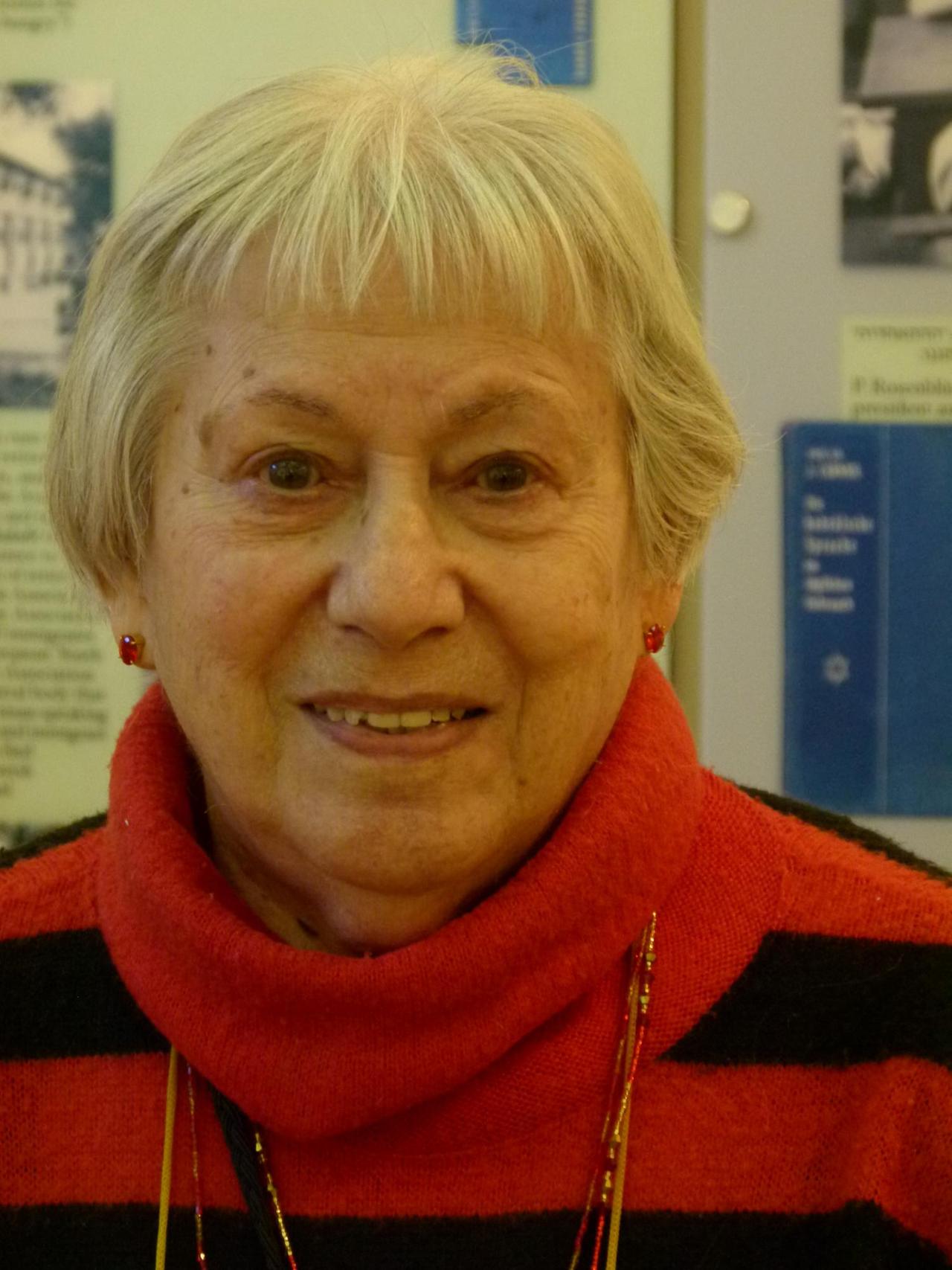

Vom Grindelviertel in Hamburg wird Else Kurzbarth nach Minsk deportiert. Wie sie stirbt, ist ungeklärt. Heute erinnert ein Stolperstein in der Dillstraße 1 an die Mutter von Mirjam Pollin, die früher Thea hieß. Jeden Tag denkt die 93-jährige an ihre Mutter, und als der Stolperstein verlegt wurde, da reiste sie aus Israel nach Hamburg.

"Ich hatte das Gefühl, das ist der einzige Platz, wo meine Mutter mit Namen genannt wird. Und das war blank und schön. Und dann bin ich nach einigen Jahren wieder da gewesen. Und er war so schwarz. Man konnte ihn kaum unterscheiden von den anderen Steinen. Und das hat mich sehr traurig gemacht, denn die Leute gehen drüber hinweg, sie treten drauf. Und ich hatte das Gefühl, meine Mutter wird wieder getreten."