„Heute treten wir in eine zweite Phase der nationalsozialistischen Revolution. Es gilt von heute an, den deutschen Arbeiter in seiner Gesamtheit zu gewinnen, auch jene, die sich noch nicht zu uns bekennen wollen.“

Für Robert Ley war die erste Phase der „NS-Revolution“ am 1. Mai 1933 erledigt. Jetzt, am 2. Mai tritt er sein Amt an als Führer der neugegründeten "Deutschen Arbeitsfront", DAF. Für die übernimmt er in seiner ersten Amtshandlung die Büros der traditionsreichen deutschen Gewerkschaften, die am frühen Morgen von Polizei und SA besetzt worden sind.

„Die Deutsche Arbeitsfront ist die Institution gewordene NS-Arbeitsauffassung.“ Deshalb spielt sie eine zentrale Rolle in dem Buch „Arbeit, Dienst und Führung“ des Berliner Historikers Nikolas Lelle, das Ende vergangenen Jahres erschienen ist: „Die Grundformel der nationalsozialistischen Arbeitsauffassung ist: Arbeit ist ein Dienst an der Volksgemeinschaft.“

Arbeit als "Dienst an der Volksgemeinschaft"

Zur Volksgemeinschaft sollen vom Mai 1933 an unterschiedslos alle gehören, die arbeiten, sofern sie nicht - wie vor allem Juden - aus rassistischen Motiven ausgeschlossen werden. „Damit mitgemeint sind auch Angestellte, das sind auch Unternehmer und auch Arbeiter. Alle, die den Dienst an der Volksgemeinschaft leisten. Und das versucht die Deutsche Arbeitsfront als Institution zu werden: Eine Organisation, die alle, die den Dienst an der Volksgemeinschaft leisten, gemeinsam vertritt.“

Eigentlich ist diese Aufgabe unlösbar. Beschäftigte und Unternehmer haben unausweichlich auch gegenläufige Interessen. Doch die Nationalsozialisten wollen sie zusammenführen. Das zelebrieren sie in einer gigantischen Inszenierung am 1. Mai. Anders als früher wird dieser Tag unter ihrer Herrschaft jedes Jahr als staatlicher Feiertag begangen, als "Tag der Nationalen Arbeit". Die Reichs-Rundfunk-Gesellschaft überträgt die Kundgebung jedes Mal mit maximalem Aufwand.

Spektakulär inszenierte Feiern zum 1. Mai

„Achtung, Achtung! Hier ist der Funksprecher der Reichssendeleitung an Bord des Klein-Luftschiffes DPM 30, 100 Meter über Berlin. Wir wollen Ihnen ein Bild vom Tempelhofer Feld vermitteln, wie es sich als Festplatz des Staatsaktes am Nationalen Feiertag des Deutschen Volkes bietet.“

Das Bild, das der Reporter dann beschreibt, wird bestimmt von kilometerlangen Marschsäulen, die aus allen Himmelsrichtungen zum Sammelplatz strömen. Aufgerufen haben nicht nur NS-Dienststellen, sondern auch Teile der alten Gewerkschaften, vor allem christliche. Wie ihnen geheißen, verlassen komplette Belegschaften gemeinsam mit ihren Betriebsleitungen den Arbeitsplatz, um rechtzeitig zur Rede des Führers einzutreffen.

„Und so haben wir als Motto dieses Tages gewählt: Ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter!"

Der Jubel ist bei vielen echt, wie ausgewählte Arbeiter in Interviews betonen.

„Unserer Führer, er wird, so hoffen wir, den deutschen Sozialismus verwirklichen.“

„Wir wissen, dass wir einem neuen Zeitalter entgegengehen. Wir deutschen Arbeiter feiern heute einen deutschen Mai. Neid, Hass und Klassenkampf müssen verschwinden.“

„Ihr Arbeiter draußen im Land, ihr müsst so wie wir in die Nationalsozialistischen Betriebszellen hineingehen. Heil Hitler!“

„Wir wissen, dass wir einem neuen Zeitalter entgegengehen. Wir deutschen Arbeiter feiern heute einen deutschen Mai. Neid, Hass und Klassenkampf müssen verschwinden.“

„Ihr Arbeiter draußen im Land, ihr müsst so wie wir in die Nationalsozialistischen Betriebszellen hineingehen. Heil Hitler!“

Die NSBO - Versuch einer rechten Gewerkschaft

Die Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation NSBO hatte zwar bis 1933 kaum breiten Rückhalt in der Arbeiterschaft, aber durchaus regionale Hochburgen ausgebildet, berichtet Nikolas Lelle. „Die NSBO ist eigentlich der Versuch einer rechten Gewerkschaft. Deshalb, in den frühen 30er-Jahren, 1931, 1932, versuchen die auch in den Betrieben ein Gewerkschaftsangebot von rechts zu machen.“

Ihren spektakulärsten Erfolg erzielte die NSBO in Berlin. Dort war es ihr unmittelbar vor der Reichstagswahl im November 1932 gelungen, in einem wilden Streik gemeinsam mit der Revolutionären Gewerkschaftsopposition der KPD tagelang den Öffentlichen Nahverkehr lahmzulegen. „Die Deutsche Arbeitsfront bricht damit radikal mit dem ganzen Gewerkschaftssystem, weil sie versucht zu sagen: Wir brauchen keine Gewerkschaft im Sinne von Interessenvertretung von Arbeiter*innen.“

Die SPD- und KPD-nahen Gewerkschaften werden verboten. Die christlichen lassen sich gleichschalten. Die NSBO geht in der DAF auf und wird Robert Ley und seinen lokalen Instanzen auf Linie gebracht. Bis dahin gelingen ihnen noch einige militante Aktionen. So organisieren sie in Duisburg die Besetzung einer stillgelegten Zeche, die daraufhin wieder den Betrieb aufnimmt. Im Großen und Ganzen verhindert die DAF aber, dass Belegschaften noch autonom Forderungen aufstellen.

Ley gibt stattdessen eigene Losungen vor:

„Wir wollen nicht, dass der Arbeiter Knecht sei und unterdrückt werde. Sondern wir wollen, dass der Arbeiter ein gleicher Partner in der Volksgesamtheit zu sein hat“ .

Fünfmal so viele Mitglieder wie die NSDAP

Die Belegschaften aller Betriebe sind aufgefordert, sich geschlossen in die DAF einzureihen. Die Bereitschaft ist so rege, dass die DAF in ihrer Blütezeit 25 Millionen Mitglieder in ihrer Kartei führt, fast fünfmal so viele wie die Partei. Die DAF mausert sich zur mit Abstand größten NS-Organisation. Und sie sorgt dafür, dass ihre Arbeit für alle sichtbar wird.

„Also etwa zu sagen, wir brauchen eine Betriebszeitung, wir brauchen Plakate, um darauf aufmerksam zu machen, dass Arbeitsplätze sauber gehalten werden, hell sein sollen. Die Sprache verändert sich, in der aufeinander Bezug genommen wird. Es ist nicht mehr die Belegschaft, es ist jetzt die Gefolgschaft, es ist nicht mehr der Unternehmer, es ist jetzt der Betriebsführer.“

Betriebsführer stehen ab 1936 vor Problemen, die schon der Vergangenheit anzugehören schienen. Weil das Regime die Rüstungsproduktion angekurbelt hat, herrscht Vollbeschäftigung. Wie immer, wenn die Konjunktur brummt, verlangen Arbeiter höhere Löhne. Kollektiv können sie das nicht mehr, weil sie keine Gewerkschaften mehr haben.

Aber individuell versuchen viele zu verhandeln und können immerhin mit einem Betriebswechsel drohen. Als Kompromiss bieten sich Überstunden an. So steigen die Einkommen der Arbeiterhaushalte auch ohne Lohnerhöhungen. Und zu tun gibt es genug. Also muss die Deutsche Arbeitsfront die klassische Reservearmee des Arbeitsmarkts mobilisieren: die Frauen.

Frauen als Reservearmee des Arbeitsmarktes

„Es ist relativ gut belegt, dass es für die bürgerlichen Frauen nicht sehr gut geklappt hat. Die haben es häufig geschafft, sich zu entziehen.“ Erzählt die Wirtschaftswissenschaftlerin Heike Pantelmann vom „Margherita-von Brentano-Zentrum für Geschlechterforschung“ der FU Berlin. Sie hat vor gut drei Jahren ihre Dissertation vorgelegt: „Die Fabrikation der deutschen Frau als Humanressource im Nationalsozialismus“. Als erste stellten sich ärmere Frauen für den Dienst in Betriebsgemeinschaften und damit an der „Arbeitsfront“ zur Verfügung.

Nach Beginn des Krieges, für den immer mehr Männer aus der Produktion in die Wehrmacht geholt wurden, waren aber zunehmend auch bürgerliche Frauen dabei. „Natürlich war es klar, dass Frauen auch die Geschäfte ihrer Männer weitergeführt haben, die Gewerbe ihrer Männer weitergeführt haben, und auch in Industrieunternehmen und der Rüstungswirtschaft arbeiten sollten.“

Ob sie nun froh waren, etwas dazu verdienen zu können, oder ob sie sich eher zu Diensten gedrängt sahen, die ihrem eigenen Rollenbild als Gattin und Mutter doch zuwiderliefen – all diese Frauen wurden im Krieg regelmäßig zum Dienst an der Volksgemeinschaft gerufen von Gertrud Scholtz-Klink, der Leiterin des Frauenamts der DAF. So wie am Muttertag 1942:

„Ob diese Hilfe sich erstreckt auf eine stundenweise Mitarbeit in einer Kinderstube, in einer Nähstube für Soldaten, in der Erntehilfe oder ob sie einmal für ein paar Tage eine Arbeiterin am Arbeitsplatz ablösen für Urlaubstage.“

Weibliche Emanzipation unterm Hakenkreuz?

Nachdem die männlichen Stammbelegschaften fast geschlossen integriert worden waren, strömten nun auch Millionen Frauen in die DAF. Hunderttausende erledigten nicht nur ihren Job in einem Betrieb, sondern engagieren sich darüber hinaus ehrenamtlich in der Arbeitsfront.

„Das hieß ja auch, dass die Frauen das Haus verlassen konnten. Das war sicherlich ein bisschen emanzipatorisch tatsächlich. Dass sie eigenständig etwas vorhatten, dass sie nicht nur an den Herd gefesselt waren und im Haus sich aufhielten, sondern dass sie eigene Dinge tun konnten. Da war auch viel Druck da, weil man an der Heimatfront mitleisten musste und sollte, und vielleicht auch wollte.“

Insgesamt sind zu wenige Quellen überliefert, etwa in Form von Tagebüchern oder Briefen, als dass Heike Pantelmann exakt belegen könnte, wie sehr diese Frauen ihre Arbeit im Sinne der DAF als einen Schritt in Richtung Gleichstellung innerhalb der Volksgemeinschaft empfunden haben. „Ich habe mit einer diskursanalytischen Perspektive, die eben Machtwirkungen miteinschließt, da drauf geguckt, und aus dieser Perspektive würde ich sagen, dass diese Diskurse solche Wirkungen hatten.“

Während Heike Pantelmann bei Frauen ein gestärktes Empfinden von Emanzipation beschreibt, analysiert Nicolas Lelle auch bei den männlichen Belegschaften ein gesteigertes Selbstwertgefühl. „Es gibt ein tolles Zitat von Walter Benjamin: Den Arbeitern wurde nicht zu ihrem Recht, sondern zu ihrem Ausdruck verholfen. Die Nazis haben so getan, als ob von jetzt an die Zeit der Arbeitenden gekommen sei.“

20 Jahre Forschung und noch immer große Lücken

„Die Deutsche Arbeitsfront hat sich vor allem in dem Zeitraum zwischen 1937 und 1942 extrem rapide und extrem aggressiv in alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche ausgedehnt und viele Rivalen an die Wand spielen können.“ Für den Potsdamer Historiker Rüdiger Hachtmann gehört die DAF zu den mächtigsten Akteuren innerhalb des NS-Regimes.

„Man muss sich auch vor Augen führen, dass die hohen Mitgliederzahlen und die enormen Mitgliedsbeiträge der Deutschen Arbeitsfront dazu beigetragen haben, dass die völlig problemlos einen Funktionärsapparat finanzieren konnte, der doppelt so groß gewesen ist wie der der NSDAP selbst.“

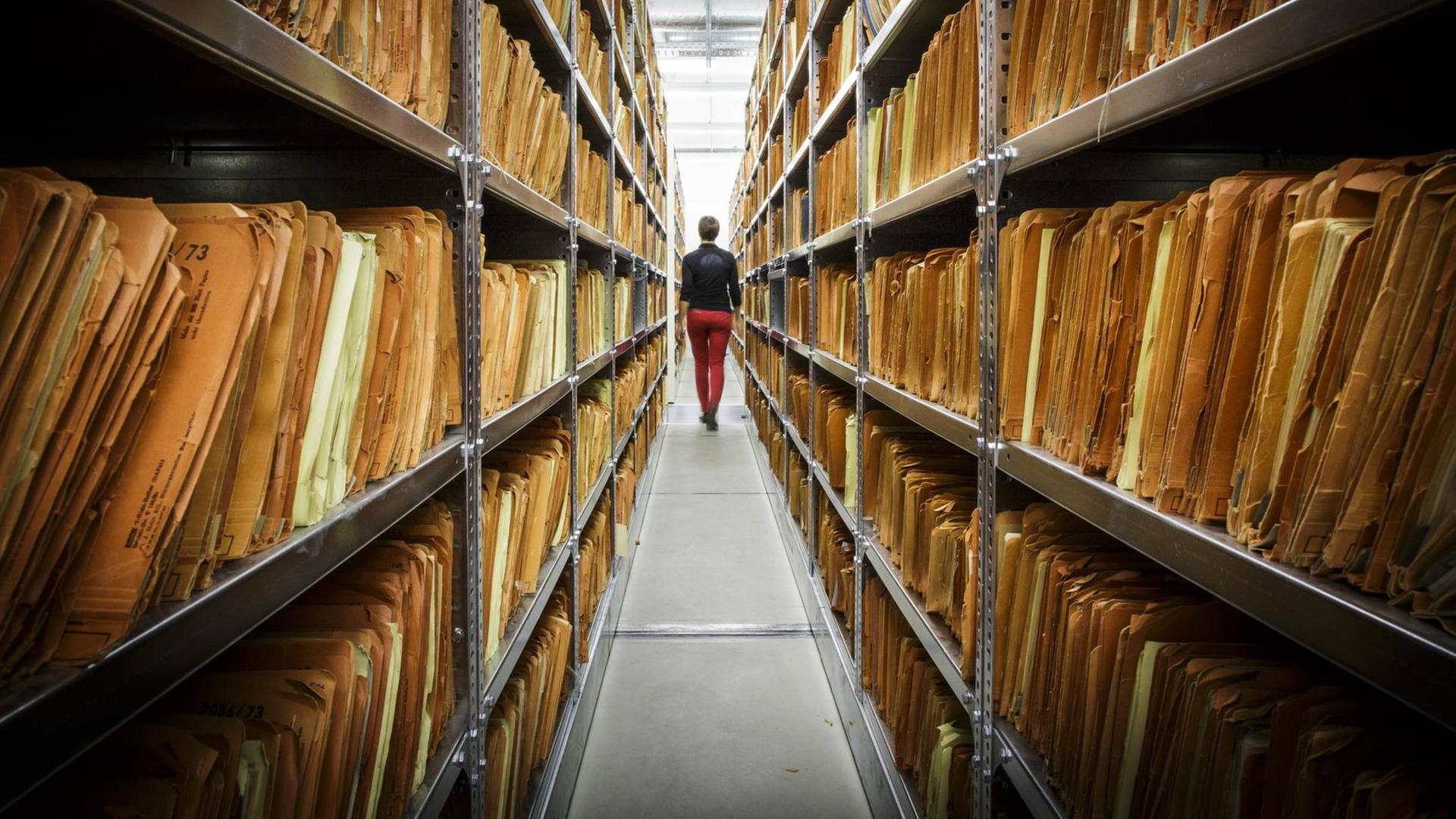

Schon allein aus diesem Grund will Rüdiger Hachtmann endlich die erste Gesamtdarstellung der DAF schreiben. Mit Unterbrechungen arbeitet er seit über 20 Jahren daran und sieht sich dabei ständig neuen Herausforderungen gegenüber. „Der größte Teil der Archivalien ist vernichtet, es existieren nur Splitter. Deutlich wichtiger ist, dass sich die Deutsche Arbeitsfront im Prinzip in fast alle gesellschaftlichen Bereiche ausgedehnt hat. Und eine Gesamtdarstellung der Deutschen Arbeitsfront zu schreiben, heißt fast, so etwas wie eine parallele Gesellschaftsgeschichte zu Papier zu bringen.“

Rüdiger Hachtmann versucht, die Funktionsbereiche der riesigen Organisation einzeln darzustellen. Vor zehn Jahren hat er eine Studie über das Wirtschaftsimperium vorgelegt, das die DAF mit ihren unerschöpflichen Geldquellen aufgebaut hatte. Dazu gehörten Unternehmen wie die Wohnungsbaugesellschaft „Neue Heimat“, die Versicherung „Deutscher Ring“ oder das Volkswagenwerk. Weil diese Firmen alle nach 1945 wiederauflebten, konnte er in deren Archiven wichtiges Material einsehen.

Enorme psychologische Massenwirksamkeit

Doch zum Kern der Bedeutung der DAF lässt sich damit kaum vordringen. Die sieht Rüdiger Hachtmann ebenso wie Heike Pantelmann und Nikolas Lelle in ihrer psychologischen Massenwirksamkeit. Wie groß die war, verraten indirekt andere Quellen aus den 30er-Jahren. „Ich denke hier an die Deutschlandberichte der SOPADE, also der Exil-SPD. Die hatte Vertrauensleute in den Betrieben, die Berichte geliefert haben über die Stimmung und die Lage in den Betrieben. Dass gerade nationale oder nationalistische Identifikationsangebote positiv angenommen wurden. Etwa der Eindruck, das Deutsche Reich sei nun endlich wieder in einer Phase, wo es zur Großmacht würde.“

In den 40er-Jahren verlor die DAF ein wenig an Bedeutung. In den Rüstungsschmieden schufteten jetzt vorwiegend Zwangsarbeiter, die sie weder organisieren wollte noch durfte. Auf dem Feld der Sozialpolitik konnte sie aber selbst dann noch Gesetze durchdrücken, als der Krieg längst erkennbar verloren war – etwa Regelungen für Teilzeitarbeit, die Einführung des Haushaltstags 1943 oder eine deutliche Ausweitung des Mutterschutzes 1944.

Nach dem Zusammenbruch wurde sie 1945 von den Alliierten zerschlagen. Robert Ley entzog sich in Nürnberg durch Selbstmord seiner Bestrafung als Hauptkriegsverbrecher. Trotz dieses unrühmlichen Endes hinterließ die DAF Spuren in den Köpfen der Deutschen, die noch lange nachwirkten. Rüdiger Hachtmann:

„Man kann behaupten, dass die Nationalsozialisten eine Massenkonsumgesellschaft gepredigt haben. Diese Massenkonsumgesellschaft ist bis 1939 über Ansätze nicht hinausgekommen und das, was bis 1939 in puncto Massenkonsum versprochen wurde, ist ab 1945 und vor allem ab Mitte der 50er-Jahre in ganz anderen Dimensionen realisiert worden.“

Gesellschaftspolitische Nachwirkungen in BRD und DDR

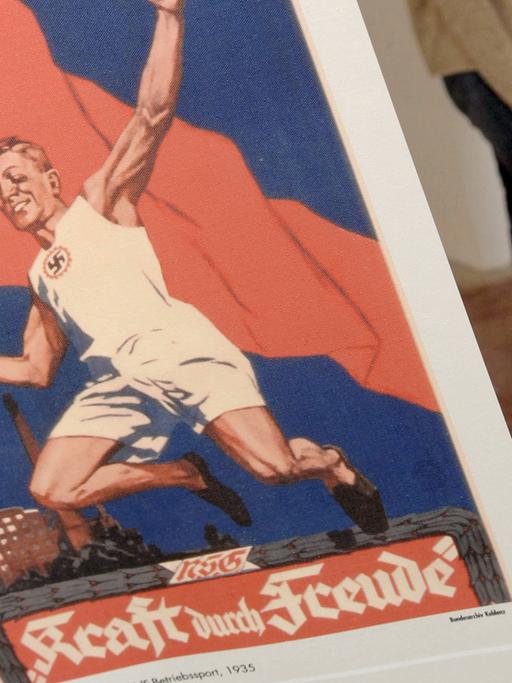

In der Bundesrepublik wurde der VW-Käfer zum Symbol des Wirtschaftswunders. Genau jener KdF-Wagen, dessen Name schon kenntlich machte, das er von der Gemeinschaft „Kraft durch Freude“, einer Unterorganisation der DAF, hatte produziert werden sollen. Um diesen Wagen später zu erwerben, hatten seit 1938 Millionen Volksgenossen Sparguthaben angelegt, ruft Nikolas Lelle in Erinnerung. „Da haben sich wahnsinnig viele dran beteiligt mit Anteilen, dass dieses Auto endlich kommt, und es kam ja dann nicht. Es kommt sozusagen erst nach dem Krieg.“

In der DDR baute der neugegründete Freie Deutsche Gewerkschaftsbund das Massentourismusangebot derselben DAF-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ für alle Werktätigen aus. Sozialpolitisch knüpfte die SED am Modell der Frauenerwerbstätigkeit mit umfassender Kinderbetreuung und Haushaltstag an. Beide deutsche Gesellschaften buhlten um Staatsbürger, die noch die gesellschaftspolitischen Versprechen der Nationalsozialisten im Ohr haben.

Ins Zentrum ihrer Geschichtsbilder stellten Historiker zunächst aber andere Seiten des Regimes. „Den Antisemitismus, den Rassismus, die Vorstellung von einer Herrenrasse, die Führerideologie. Was man dabei übersehen hat, ist, wie zentral die Deutsche Arbeitsfront als Institution ist; im Sinne von Erfahrbarmachung für die breiten Massen.“

Bis in die 60er-Jahre stimmten in westdeutschen Meinungsumfragen viele dem Satz zu, der Nationalsozialismus sei eine gute Idee gewesen, die nur schlecht umgesetzt wurde. Berichte der Staatssicherheit deuten darauf hin, dass die Stimmung im Osten kaum anders war. Eine Gesamtdarstellung der Geschichte der Deutschen Arbeitsfront könnte helfen, eine Gefühlsgeschichte des Dritten Reichs zu schreiben. Im Mittelpunkt stünden ebenso verführte wie begeisterte Mitglieder der "deutschen Volksgemeinschaft".