Der Tsunami, der am 11. März 2011 die japanische Küste überrollte, löste im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi Kernschmelzen und Explosionen aus. Mehr als 150.000 Menschen mussten vorübergehend oder dauerhaft evakuiert werden, und es dauerte Monate, ehe die Lage in den Meilern sich beruhigte.

Die Havarie war nicht die erste seit Beginn der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Tschernobyl war den Verantwortlichen eine Lehre und tatsächlich fielen die Folgen für die Mitarbeiter in Japan sehr viel glimpflicher aus: Während in Tschernobyl zwischen offiziell 47 und inoffiziell mehreren tausend Liquitatoren gestorben sind, steht in der Statistik von Fukushima Daiichi bis heute ein einziger Todesfall durch Krebs. Doch auch in Japan war die Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft immens.

Das Erdbeben von Tohoku war das heftigste in der Geschichte Japans. Um 14.46 Uhr Ortszeit ließen seine Erschütterungen Gebäude in zahlreichen japanischen Städten einstürzen und löste einen Tsunami aus. Haushoch türmte sich die Wellen auf, in manchen Buchten hochhaushoch. An Land geworfene Boote, zusammengeschwemmte Trümmer markierten seinen bis zu zehn Kilometer tiefen Weg ins Landesinnere.

Gegen 15.27 und 15.35 Uhr trafen zwei rund 14 Meter hohe Wellen auch das Atomkraftwerk Fukushima Eins. Der komplette Strom in den drei Reaktoren, die damals am Netz waren, fiel aus - Radioaktivität trat aus. In Folge des Erdbebens starben in Japan mehr als 19.000 Menschen, 2.500 gelten noch als vermisst. 470.000 Menschen mussten evakuiert werden.

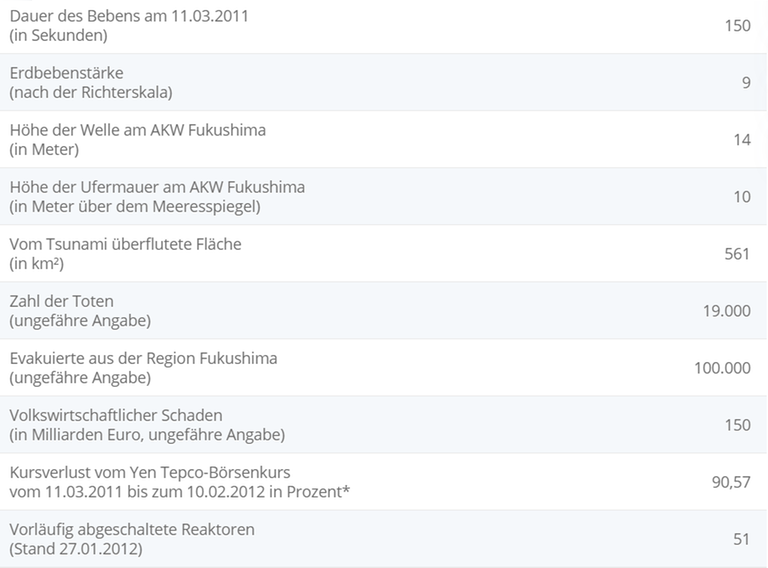

Kennzahlen zur Tsunami- und Atomkatastrophe in Japan im März 2011

Iwaki, im Sommer 2011, am Rand der Sperrzone. Nobumi Furuichi lebt in einer der vielen Übergangssiedlungen, die eilig für die Evakuierten errichtet worden sind. Ein Schotterfeld mit Baracken, zwischen denen Stromkabel verlaufen. Kein Baum, kein Strauch. Auch kaum junge Leute. Die Erinnerungen der Alten sind damals noch frisch.

Gerade einmal drei Monate zuvor hat der Tsunami in Fukushima Daiichi die Kühlung zerstört, die Stromversorgung, die Sicherheitssysteme. Und die Lage ist noch immer nicht unter Kontrolle.

In Deutschland berichtet die Tagesschau: Zwei Reaktorblöcke werden mit Meerwasser gekühlt, um die Gefahr einer Kernschmelze einzudämmen, eine Explosion zerstörte Teile der Anlage. "Nach dem schweren Beben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation im beschädigten Kernkraftwerk Fukushima zugespitzt. Eine Explosion zerstörte Teile der Anlage."

"In Fukushima hatten wir drei Desaster zur gleichen Zeit: Das Erdbeben, der Tsunami und die Nuklearkatastrophe", sagt Peter Johnston, Direktor der Abteilung Strahlen-, Transport- und Abfallsicherheit bei der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. "Das ist einzigartig: Auch, dass vier Blöcke auf die eine oder andere Art betroffen waren - so etwas ist einzigartig, und niemand hatte es vorhergesehen."

Niemand hatte an eine Verkettung zweier extrem seltener Naturkatastrophen gedacht, so Johnston. Andererseits: keiner der schweren Unfälle ist vorhergesehen worden: Fukushima nicht, Tschernobyl nicht, Three Mile Island nicht.

In Three Mile Island war es 1979 zu einer partiellen Kernschmelze gekommen. Die Ursache: ein Zusammenspiel von technischem, menschlichem und organisatorischem Versagen, erklärt Michael Maqua, Leiter der Abteilung Anlagentechnik bei der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit GRS in Köln:

"Man hat gemerkt, es gibt auch noch ganz andere Unfallabläufe, die so in der Auslegung eines Kernkraftwerkes nicht drin waren. Und dass man zusätzliche Systeme braucht, wie etwa ein zusätzliches Abschaltsystem oder auch mehr Diesel in der Notstromversorgung, um den Reaktor auch dann noch unter Kontrolle zu haben, wenn etwas geschieht, was über die Belastungen hinausgeht, die beim Design der Anlage veranschlagt worden sind."

Tschernobyl verhinderte diese Erkenntnisse trotzdem nicht. Dort führten ein waghalsiges Experiment und schwerwiegende Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften in einem durch die Bauart gefährlichen Reaktor zur Explosion.

Die Lektion dieser bislang schwersten Katastrophe in der Geschichte der Kernenergie: Dass es nicht reicht, Regeln aufzustellen und auf die Einhaltung zu hoffen. Die Mannschaften müssen auch verstehen, warum die Regeln so sind, wie sie sind.

Die Fehler von Fukushima

Und die Lehren aus Fukushima? "Fukushima Daiichi zeigt, dass Extremereignisse, die statistisch alle zehntausend Jahre vorkommen, nächste Woche passieren können. Das Tohoku-Erdbeben 2011 war ein Ereignis mit einer sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeit. Ein Ereignis, über das sich Aufsichtsbehörden keine großen Gedanken gemacht hatten", erklärt William Magwood, Generaldirektor der OECD-Nuclear Energy Agency, kurz OECD-NEA.

"Diese Lektion haben wir also gelernt. Das hat auf der ganzen Welt zu vielen Debatten geführt. Einige Länder wie Japan haben daraufhin versucht, so viel Hardware wie möglich zu installieren, um die Einrichtungen gegen fast alles zu stählen, was passieren könnte: viel mehr Schutz gegen Erdbeben und Hochwasser etwa. In Japan haben sie sogar etwas zum Schutz vor Vulkanismus getan, solche wirklich extremen Ereignisse."

In Europa veranlassten die Aufsichtsbehörden Stresstests, die feststellen sollten, ob die Betriebsmannschaften in Extremsituationen noch reagieren können. "Seitdem gibt es deutlich mehr Ausrüstungen auf den Anlagen, insbesondere mobile Komponenten, damit man flexibel auf Stromausfälle reagieren kann. Und es gibt zusätzliche Einspeisemöglichkeiten für Kühlwasser", meint Michael Maqua von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit GRS in Köln.

Dabei hätte in Fukushima Daiichi das Schlimmste schon verhindert werden können – wären zusätzliche Sicherheitssysteme installiert worden. Mehr noch: Alles wäre glimpflicher abgelaufen, hätten der Betreiber Tepco und die Atomaufsichtsbehörde NISA eine offensichtliche Gefahr nicht ignoriert.

"Auch in Japan gab es schon vor dem Tsunami Berechnungen, dass die Tsunamiauslegung zu schwach war. Auch für den Standort in Fukushima. Man hatte nicht umgerüstet und für den ersten Block in Fukushima Daiichi hätte man auch nie umgerüstet, weil: Dieser sollte auch im Jahr danach, also 2012, abgeschaltet werden", so Maqua.

Tepco konnte das Kraftwerk unter strikter Einhaltung der Geschäftsziele führen, weil die staatliche Aufsicht schwach war. Man sei sorglos gewesen – zu sorglos, resümierte 2011 Japans damaliger Wirtschaftsminister Banri Kaieda auf einer Konferenz der IAEA: "Wir haben solche schweren Ereignisse nicht in unsere Sicherheitsrichtlinien aufgenommen, weil wir in Japan an einen Sicherheitsmythos glauben. Wir waren davon überzeugt, dass unsere Nukleartechnik sicher ist. Auch unsere Experten haben an diesen Mythos geglaubt."

Der Tsunami zerschlug den Mythos. Dabei hatte Japan noch Glück im Unglück. Georg Steinhauser, Professor für Physikalische Radioökologie an der Leibniz Universität Hannover: "Tschernobyl hat etwa zehnmal mehr Radioaktivität in die Umwelt freigesetzt als Fukushima. Dazu kommt, dass in Fukushima rund 80 Prozent aufs offene Meer hinausgetragen wurden. Das ist mit Abstand das Beste, was der Menschheit passieren konnte. Wenn man davon absieht, man hätte den Unfall vermeiden können."

Im Meer verteilten sich die Radionuklide schnell. An Land jedoch blieb ein Flickenteppich zurück: "Das Muster der Freisetzung war bei Fukushima ganz charakteristisch. Man hat, wenn man durch die Sperrzone durchfährt, förmlich mit dem Dosisleistungsmessgerät in der Hand beobachten können, wo der Wind eine Wolke drüber geweht hat. Das war frappant, geradezu, da ist von einem Meter auf den nächsten der Zeiger in die Höhe geschnellt und genauso schnell dann auch wieder abgefallen."

Die Wolken entstanden, wann immer bei auflandigem Wind Druck aus den Reaktoren abgelassen werden musste. Jede einzelne lässt sich kartieren. Der Fall-out war besonders stark, wenn die Wolken über Gebiete zogen, in denen es regnete oder schneite. "Die biologisch relevantesten radioaktiven Stoffe, das ist in erster Linie mal auf jeden Fall das Jod 131 gewesen. Das hat eine Halbwertszeit von nur acht Tagen. Das klingt jetzt einmal recht erfreulich, weil es schnell wieder weg ist."

Doch Jod 131 reichert sich mit einer schier unglaublichen Effizienz in der Schilddrüse an. "Praktisch alle Zerfälle finden dann in der Schilddrüse statt und die maximale Dosis wird auf das umliegende Gewebe appliziert", so Professor Steinhauser.

Nach Tschernobyl hatte Jod 131 bei Kindern und Jugendlichen Schilddrüsenkrebs verursacht, vor allem, weil radioaktiv belastete Milch verkauft wurde. Mehr als 100.000 Kinder und Jugendliche erhielten Schilddrüsendosen von 330 bis 1.100, manche sogar mehr als 3.000 Millisievert.

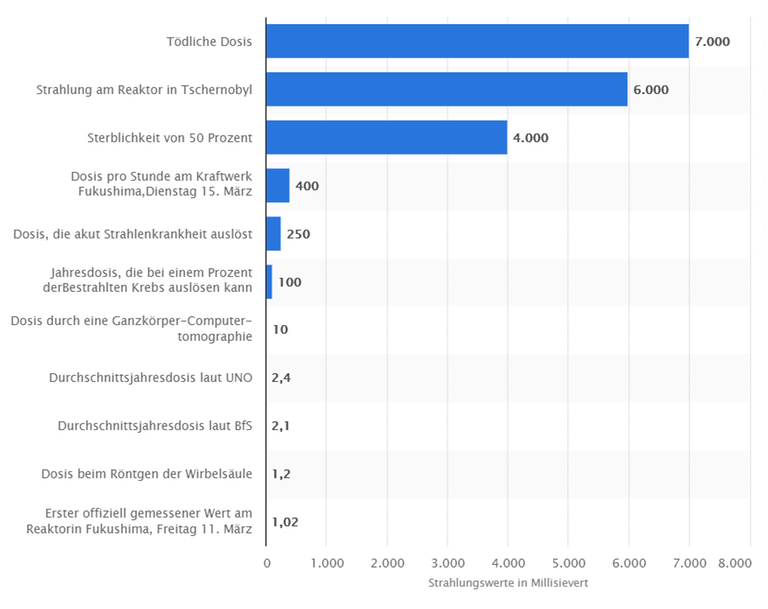

Strahlungsintensitäten im Vergleich

Über 1.000 Millisievert lässt sich ein direkter Zusammenhang herstellen zwischen Strahlung und einer Krebserkrankung, erläutert Wolfgang Weiss, Mitglied des Notfallbeirats der Strahlenschutzkommission. Im Bereich 1.000 bis 100 Millisievert ist diese individuelle Zuordnung nicht mehr möglich: "Hier kann man nur statistisch das Risiko zuordnen. Und unterhalb von 100 Millisievert gibt es überhaupt keine Evidenz für ein konkretes Risiko. Was man aber insgesamt weltweit annimmt, ist, dass das Risiko als Funktion der Dosis linear abnimmt."

Den Berechnungen zufolge hatte die höchste Schilddrüsendosis in Fukushima bei 80 Millisievert gelegen. Das Risiko ist nicht Null, aber die Epidemiologen sehen die Strahlungseffekte von Fukushima in ihren Statistiken nicht – weil spontane Krebserkrankungen so häufig sind. Ungefähr 40 Prozent der japanischen Bevölkerung erkranken im Laufe ihres Lebens an Krebs. Kleine Ausschläge gehen im Rauschen unter, was nicht heißt, dass es keine zusätzlichen Krebsfälle gibt. Genau das bedeutet für die Betroffenen lebenslange Unsicherheit.

Der Streit um den Schilddrüsenkrebs

Im Dezember 2020 veranstaltete die Internationale Strahlenschutzkommission ICRP in Japan eine Konferenz zu Lektionen aus Nuklearunfällen - wie in Covid-19-Zeiten üblich via Internet. Kenji Kamiya von der Fukushima Medical University berichtet über Ergebnisse der seit 2011 laufenden Studie zum Gesundheitszustand der Menschen in der Präfektur.

Ein Teil der Studie hatte 2013 international Aufsehen erregt: In der ersten Runde von Untersuchungen nach den Reaktorunfällen waren Schilddrüsenveränderungen bei Kindern und Jugendlichen aufgefallen. Wie sieht die Analyse heute aus?

Die Ergebnisse der Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse zeigten Veränderungen, die an Tschernobyl erinnerten. Allerdings waren dort die Effekte Jahre später aufgefallen und vor allem bei jüngeren Kindern, während in Fukushima ältere betroffen waren.

Noch irritierender wurde dann aber die Entwicklung der Fallzahlen von Kindern, bei denen Untersuchungen bösartige Knötchen in der Schilddrüse ergeben hätten, so Kamiya: "In der ersten Untersuchung war das bei 116 der an der Reihenuntersuchung teilnehmenden Kinder der Fall, bei der zweiten Untersuchung bei 71 der teilnehmenden Kinder, bei der dritten bei 31 und bei der inzwischen vierten Untersuchung bei 21 Kindern."

Die Zahl der Fälle sank – mit der Zahl der teilnehmenden Kinder. Anders als nach Tschernobyl, wo die Zahlen mit der Zeit explodierten. Die Rate lag konstant bei etwa einem Prozent der Kinder.

Bernd Grosche ist Mitglied des Shamisen-Teams, eines europäischen Projekts, das nach Lehren aus den Nuklearunfällen von Fukushima und Tschernobyl sucht: "Jetzt weiß man aber, dass Screening-Maßnahmen einfach dazu führen, dass man mehr Schilddrüsenveränderungen entdeckt, als wenn man kein Screening machen würde. Man hat auch eine Vergleichsgruppe untersucht und zwar in drei Regionen in Japan mit unterschiedlichen Sozialstrukturen, also ländlich und städtisch, und ist da auf dieselbe Anzahl von Schilddrüsenknoten bei Kindern und Jugendlichen gekommen. Es ist immer dieses eine Prozent."

Kenji Kamiya trug die Schlussfolgerung auf der ICRP-Konferenz vor: In Fukushima zeige sich kein Zusammenhang zwischen Strahlung und dem Auftreten von Schilddrüsenkrebs bei Kindern. Aber das Screening habe Ängste geschürt und die ohnehin schon vorhandenen Stigmatisierungen verstärkt.

Deshalb ziehe man inzwischen diese Lehre: kein generelles Screening. "Für die Durchführung der Schilddrüsenuntersuchung ist es wichtig, dass die Ärzte sie nur bei denjenigen durchführen, die die Untersuchung wünschen, nachdem sie über die Vor- und Nachteile der Untersuchung aufgeklärt worden sind."

Bereits fünf Stunden nach dem Tsunami hatte die Notfalleinsatzzentrale der Präfektur Fukushima einen Räumungsbefehl für einen Radius von zwei Kilometern um das Kernkraftwerk erteilt. Nach einer weiteren halben Stunde erweiterte ihn der damalige Premierminister Naoto Kan auf drei Kilometer, am nächsten Morgen auf zehn, am Abend auf 20 Kilometer. Das geschah, bevor die Explosionen das Gros der Radionuklide freisetzten. Wer in der nächsten Zone lebte, 20 bis 30 Kilometer um das Kernkraftwerk, der sollte im Haus bleiben und auf weitere Anweisungen warten. Am 25. März 2011 riet man auch diesen 60.000 Menschen, freiwillig zu gehen – wegen der Versorgungsengpässe.

"Die japanischen Behörden treffen Entscheidungen in einer sehr, sehr breiten Art und Weise – so, wie es alle Behörden tun würden. Sie sagen: Es gibt einen Nuklearunfall, bringt alle raus." Das sei wie ein Reflex, erklärt William Magwood. "Wir haben im Lauf der Ereignisse gesehen, dass vielleicht einige Menschen evakuiert wurden, die niemals hätten evakuiert werden sollen."

Etwa die Schwerstkranken und Pflegebedürftigen, die man in Busse verfrachtet hatte – oft ohne medizinische oder pflegerische Versorgung. Das tötete mehr als 50 Menschen. "Wenn Sie Zehntausende Menschen in Sicherheit bringen, opfern Sie Hunderte. Ältere Menschen werden sterben. Menschen werden bei Unfällen und Verkehrsunfällen sterben."

Evakuierungen fordern immer einen hohen, aber übersehenen Preis. "Wenn es wirklich um ein sehr großes radiologisches Ereignis geht, bei dem die Gesundheit gefährdet ist, dann evakuiert man", so Generaldirektor Magwood von der OECD-Nuclear Energy Agency. "In der Nähe der Anlage werden Sie die Menschen auf jeden Fall in Sicherheit bringen wollen. Aber wenn Sie zehn Kilometer weit weg gehen, ist die Frage: Ist es die Dosis, die diese Menschen erhalten würden, wirklich wert, Tausende wegzuschaffen und ihr Leben zu riskieren? Wenn die Risiken nur sehr, sehr klein sind, kann man eine andere Entscheidung treffen. Und das ist es, worüber wir hier reden."

In Fukushima hat die schnelle Evakuierung verhindert, dass Menschen durch die durchaus gefährlichen Mengen freigesetzter Strahlung akut erkrankten oder starben. Trotzdem starben Menschen. Nicht nur während der Evakuierung selbst. Die meisten Opfer von Fukushima starben in den ersten beiden Jahren nach der Ankunft in den Turnhallen und Übergangssiedlungen.

Wolfgang Weiss vom Notfallbeirats der Strahlenschutzkommission: "Innerhalb von zwei Jahren nach dem Unfall starben 2.688 evakuierte Menschen, die in Behelfsunterkünften weit entfernt von ihrem gewohnten Lebensumfeld untergebracht waren. Als Ursache für diese Todesfälle wurden insbesondere die soziale Isolation der Evakuierten identifiziert, wobei erneut festzustellen ist: Etwa 90 Prozent der Verstorbenen waren älter als 66 Jahre, hätten also die erhöhten Risiken, Krebs zu bekommen von der Bestrahlung, gar nicht mehr erlebt."

Die psychischen und sozialen Folgen

Die psychischen und sozialen Folgen einer Evakuierung sind schwerwiegend, weiß Wolfgang Weiss. Das ist schon nach Tschernobyl aufgefallen: Dort sank die Lebenserwartung der Evakuierten von 65 auf 58 Jahre - nicht wegen Krebs, sondern wegen Depressionen, Alkoholismus und Selbstmord.

In Japan passiert dasselbe, führt Kenji Kamiya auf der ICRP-Konferenz aus: "Wir erkennen unter den wegen des Unfalls evakuierten Personen einen signifikant höheren Anteil von Fettleibigkeit, Bluthochdruck oder auch Diabetes und Depressionen als vor dem Erdbeben. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Lebensveränderungen durch die Evakuierung als Risikofaktor angesehen werden können."

Auch die Selbstmordrate ist erhöht. Viele Menschen verloren ihre Jobs, ihr Zuhause, wurden isoliert, ihre Familien auseinandergerissen, ihr soziales Umfeld zerstört. Effekte, die auch zehn Jahren nach den Havarien noch wirken.

"Die Mehrzahl der schwereren beobachteten gesundheitlichen Folgen war durch die Schutzmaßnahmen und nicht durch die ionisierende Strahlung verursacht. Und dies gilt es in Zukunft zu berücksichtigen, wenn man solche einschneidenden Maßnahmen in Kraft setzt", so Wolfgang Weiss. Es gehe darum, die Entscheidungen an das tatsächliche Risiko anzupassen.

Automatismen haben sich nicht bewährt: Das zeigen die beiden Gemeinden Iitate und Namie. Während im Umkreis des Kernkraftwerks die Evakuierungen abliefen, aufgrund von Kriterien, die 1980 für einen Unfall mit Kühlungsverlust festgelegt worden waren, wurden die Menschen in Iitate und Namie erst spät evakuiert: Dort war der Fall-out zwar besonders stark, doch sie lebten jenseits der 30-Kilometer-Zone.

Konsequenzen aus der Debatte um die Evakuierungen

Und so wurden 2015 die übergeordneten Ziele des Strahlenschutzes um zwei Lehren aus Fukushima erweitert: "Das erste: die Erhaltung des menschlichen Lebens. Also nicht nur der beste Strahlenschutz, sondern was passiert, wenn wir diesen Strahlenschutz konsequent einsetzen? Was passiert mit den Menschen, die evakuiert werden? Was passiert mit den Menschen, die schutzbedürftig sind und evakuiert werden? Also die Erhaltung des menschlichen Lebens, diese Forderung ist eine Konsequenz aus den Erfahrungen von Fukushima."

Die zweite Forderung: Das Vertrauen der Betroffenen durch offene, ehrliche und verständliche Informationen gewinnen. Genau das ist bislang immer vernachlässigt worden: der Dialog mit allen Betroffenen – und zwar lange vor einer Katastrophe. Die Aufklärung über die Risiken der Strahlung, und wie man sich schützen kann, wenn es besser ist zu bleiben. "Die Frage, wie man diese gesellschaftlichen Risiken im Einklang mit den Risiken der Strahlung zu einem Gesamtkonzept bringen kann, ist schwierig."

Erste Konsequenzen sind auch in Deutschland schon gezogen worden, erfährt man kurz vor dem 10. Jahrestag bei einem Pressegespräch des Bundesamts für Strahlenschutz in Salzgitter. Matthias Zähringer, Leiter der Abteilung Radiologischer Notfallschutz: "Das Wichtigste ist eben auch diese Etablierung eines in sich konsistenten Notfall-Schutz-Managementsystems."

Ein radiologisches Lagezentrum soll im Ernstfall unter anderem Dosisprognosen für schnelle Schutzmaßnahmen erstellen. Es arbeitet seit 2017. "Es geht hier um Gesundheit im Sinne der Definition der WHO als ein Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Das heißt, neben dem Strahlenschutz sind auch psychosoziale, ökonomische, juristische und kulturelle Aspekte gleichwertig, mindestens gleichwertig zu berücksichtigen."

"Ich habe immer geglaubt, dass so etwas nicht passiert. Ich habe gesagt, dass das unmöglich ist, dass ein Kernkraftwerk nicht explodieren kann." Masao Yukimori hat bis zu seiner Pensionierung beim Wachpersonal gearbeitet. Am 17. März 2011 muss er sein Haus gegen ein paar Quadratmeter in einer Übergangssiedlung in Iwaki tauschen. "Jetzt frage ich mich, ob ich sicher in meine Heimatstadt zurückkehren könnte. Ist es möglich, die Strahlung vollständig zu entfernen?"

Dann sagt Masao Yukimori Sätze, die im Sommer 2011 in jedem der Interviews fallen: "Man hört die verschiedenen Experten im Fernsehen, liest in den Zeitungen, aber jedes Mal wird etwas anderes gesagt. Ist es wirklich wahr, was die Experten sagen? Was die Regierung sagt? Ich weiß im Moment nicht, wem ich vertrauen kann."

Doch die Politiker möchten die Folgen der Havarie überwinden, das Leben soll weitergehen, die Wirtschaft rund um Fukushima wieder florieren. Nach dem Wunsch der Regierung sollen die Menschen so schnell wie möglich zurückkehren. Auch durch finanziellen Druck. Wer ohne Evakuierungsbefehl gegangen ist, erhält ohnehin kaum Unterstützung. Wer gehen musste, bekommt Hilfe, doch nur so lange bis der Ort wieder als "bewohnbar" eingestuft ist.

Die kurzlebigeren Radionuklide sind heute zerfallen, auch ein Teil der langlebigeren. Aber eben nur ein Teil. Bei den Sanierungen geht es vor allem um Radiocäsium – Cäsium 137. Überall dort, wo Menschen leben und arbeiten, erklärt Georg Steinhauser, musste es entfernt werden: "Das Cäsium wird vom Organismus mit dem Kalium verwechselt, also einem essentiellen Element. Und aufgrund dieser chemischen Ähnlichkeit wird das Cäsium aufgenommen."

Häuser, Straßen, Wege, Abflüsse, Kanäle, Dränagen – alles wurde geschrubbt, Abgekratztes und Wasser aufgefangen, gesammelt und gelagert. Cäsium 137 bindet außerdem fest an Tonminerale: "Dadurch wird es auch wieder in seiner Mobilität deutlich gehemmt und auch in seiner Bioverfügbarkeit. Das heißt, dass diese Cäsiumbelastung relativ oberflächennahe bleibt. Was in Fukushima mit großem Nachdruck vorangetrieben wird, ist deshalb, die obersten Erdschichten abzutragen und die separat zu verstauen."

Und so wachsen bis heute Berge aus großen, schwarzen Plastiksäcken mit dem kontaminierten Material. Seit 2020 werden sie nach und nach in ein Zwischenlager an dem havarierten Kernkraftwerk gebracht. "Was genau mit denen dann wirklich passieren wird, ist noch nicht endgültig geklärt."

Auch das ist eine der Lehren aus Fukushima: Man sollte sich vorher Gedanken darum machen, was im Ernstfall mit dem Atommüll passiert.

Dezember 2020, die Konferenz der Internationalen Strahlenschutzkommission ICRP zu den Lektionen aus Nuklearunfällen. 2011 sind 165.000 Menschen aus Fukushima evakuiert worden: zwei Drittel von ihnen mit Evakuierungsbefehl, die anderen freiwillig, erläutert Yasunori Noguchi vom Kabinettsbüro der japanischen Regierung.

"Damit die Evakuierungsbefehle aufgehoben werden können, müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Erstens: Die Jahresdosis darf nicht über 20 Millisievert liegen. Zweitens muss die Infrastruktur wieder aufgebaut sein. Und drittens muss ein Dialog mit den lokalen Regierungen und den Bewohnern geführt werden."

Nach und nach hat die Regierung Teile der Städte als sicher für die Rückkehr der Bewohner eingestuft und Beschränkungen aufgehoben. Oft bedeutet das nur, dass auf einer Straße ein Ziehharmonikator die Barriere zwischen "sicher" und "unsicher" bildet. Und manchmal beginnt das unsichere Gebiet gleich hinter dem Haus.

Rund 42.000 Menschen dürfen noch nicht zurück, andere wollen nicht. Peter Johnston von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA: "Nach einem Jahrzehnt erwarten die Japaner keine vollständige Rückkehr aller Evakuierten mehr. Die Menschen haben ihr Leben inzwischen weitergeführt. Für viele Menschen ist es eine sehr schwierige Entscheidung, die sie treffen müssen."

Und es wird umso schwieriger, je mehr Zeit vergeht. Irgendwann haben sich vor allem die jungen, die potentiellen Arbeitskräfte aus der ehemaligen Sperrzone neu orientiert. "Das mit der Rückkehr aus Sicht des praktischen Strahlenschutzes ist ganz einfach. Versuchen Sie so schnell wie möglich Bedingungen zu schaffen, die ein normales Leben in den evakuierten Bereichen ermöglichen."

Zwingen sollte man niemanden, betont Wolfgang Weiss. Schon gar nicht Eltern, die aus Angst um ihre Kinder wegbleiben, selbst wenn Experten erklären, dass das Risiko minimal ist. Falls eines ihrer Kinder im Lauf seines Lebens an Krebs erkrankt, wer will sich fragen, ob man durch die Rückkehr die Schuld trägt? "Deswegen muss man ganz klar akzeptieren, dass hier die Entscheidungsfreiheit der Menschen mehr Wert hat und mehr Bedeutung als das, was man als Wissenschaftler für wissenschaftlich fundiert halten würde."

Zehn Jahre danach gilt etwa ein Fünftel der ursprünglichen Sperrzone als Gebiet, in das das Zurückkehren schwierig ist. Ein Areal von der Fläche Münchens. Dazu gehören auch Futaba und Okuma – die beiden Orte, auf deren Gebiet Fukushima Daiichi liegt. Es sind Orte, die aus der Zeit gefallen zu sein scheinen. Affen, Wildschweine, verwilderte Hunde sind in die verfallenden Häuser und Gärten gezogen.

Auf dem Kraftwerksgelände jedoch herrscht reger Betrieb: Die havarierten Reaktoren müssen gesichert und zurückgebaut werden. Derzeit geht es vor allem darum, Brennelemente aus den Abklingbecken herauszuholen. Außerdem muss das Problem mit den tritiumhaltigen Abwassermassen gelöst werden. Sie füllen inzwischen auf dem Gelände rund 1.000 riesige Tanks. Tepko will sie kontrolliert ins Meer verklappen.

Das schwere Erdbeben vom 13. Februar 2021 hat die Gefahr, die von ihnen ausgeht, vor Augen geführt. Würden die Tanks zerstört, flössen gewaltige Mengen radioaktiv belasteten Wassers auf einen Schlag ins Meer.

Three-Mile-Island, Tschernobyl, Fukushima – jede Havarie hielt ihre Lehren bereit und konnte die nächste doch nicht verhindern. Ein Ende der Atomkraft ist global nicht in Sicht. Und so ist die wohl vielleicht wichtigste Lektion, in den Worten von Wolfgang Weiss: "Das ist ein Ereignis, das Riesenkonsequenzen haben kann. Deswegen müssen wir uns jetzt mit Optionen, wie wir damit umgehen, befassen und konkret auseinandersetzen. Man muss die Verantwortung ernst nehmen."