Jessica Sturmberg: Klimaschutzpolitik – das erscheint einem immerzu wie ein Tanker, der auf einen Eisberg zufährt, und statt dass die Bremsung eingeleitet wird, wird noch mehr Dampf im Kessel gemacht.

Wir reden zwar ziemlich viel von Klimaschutz, Reduktion des CO2-Ausstoßes, Treibhausgase – wie das mit Themen so ist, die Forscher warnen zwar, aber wir haben in den Industriestaaten die Auswirkungen bislang nicht so richtig gespürt, und wenn man das dann immer und immer wieder hört, nutzen sich Warnungen auch ab oder es gibt sogar einen Gegentrend mit prominenten Vertretern wie Donald Trump, die die Klimaverschlechterung gar leugnen.

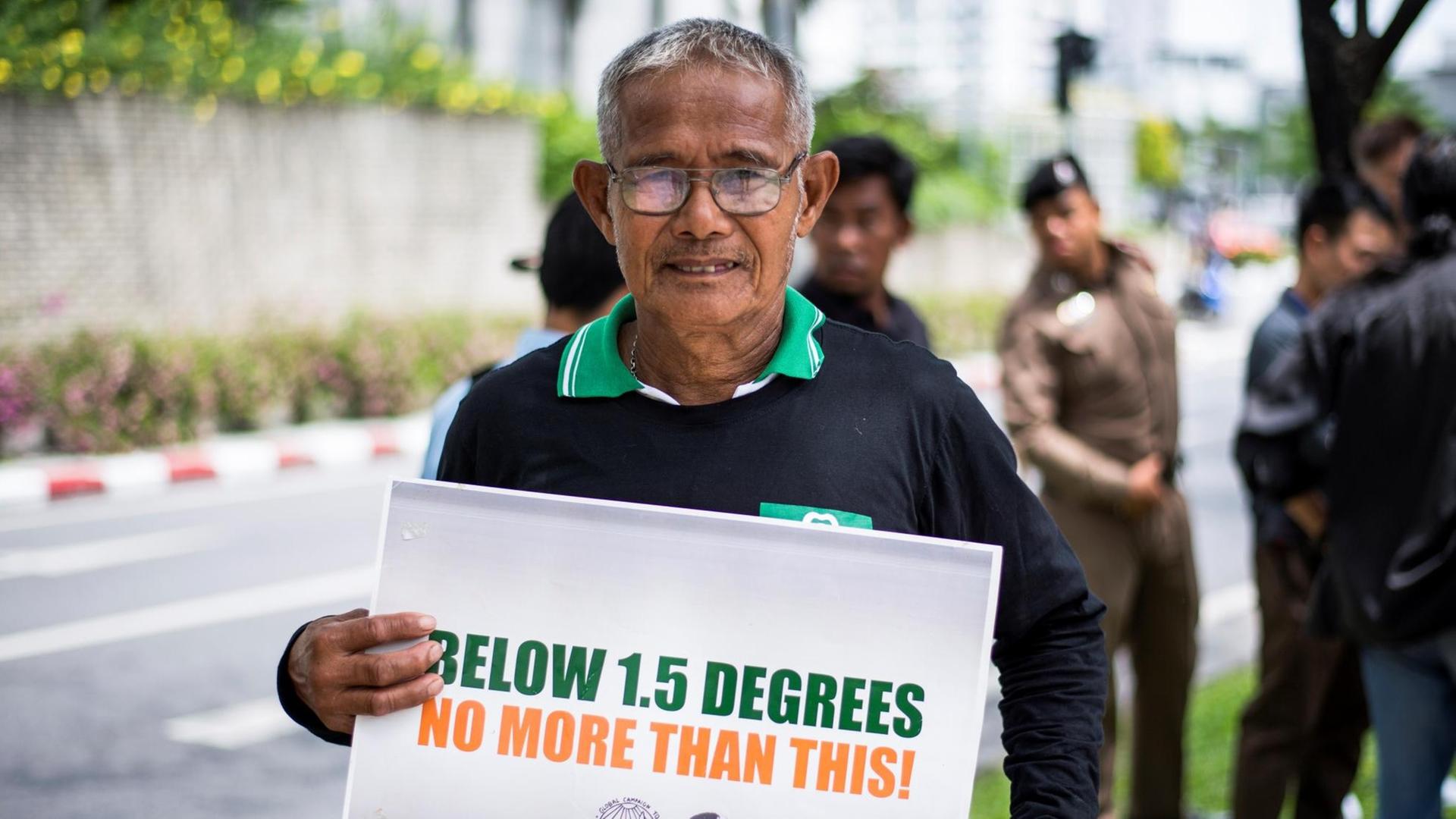

Technisch gesehen, also physikalisch und chemisch, ist es noch möglich, dass Zwei-Grad-Ziel oder besser noch das 1,5-Grad-Ziel der maximalen Erderwärmung zu erreichen.

Der Blick auf Soll und Ist – das ist die Spezialität von Professor Niklas Höhne vom New Climate Institute in Köln. Gibt es überhaupt Länder, die dem im Pariser Klimavertrag festgelegten Ziel entsprechen? Oder wenigstens nahekommen?

Niklas Höhne: Leider ist die Umsetzung, was die Länder anbetrifft, noch sehr weit von dem entfernt, was das Gesamtziel 1,5-Grad-Ziel oder Zwei-Grad-Ziel eigentlich erwarten würde. Es gibt einige Länder, die in einigen Bereichen wirklich sehr gut sind, und dieses langfristige Ziel sagt ja aus, dass wir komplett aus Treibhausgas-Emissionen aussteigen müssen bis zur Mitte des Jahrhunderts, keine Kohle mehr verbrennen, kein Gas, kein Öl, und einige Länder schaffen das in einigen Bereichen, aber keines schafft es überall.

Sturmberg: Welches Land schafft denn was?

Höhne: Ein Beispiel ist Indien. Das finde ich immer noch ein sehr, sehr spannendes Beispiel. Man hätte vor langer Zeit nicht gedacht, dass Indien überhaupt mal darüber nachdenkt, weniger Kohlekraftwerke zu bauen. Aber selbst in einem Land wie Indien, das noch 300 Millionen Menschen ohne Strom hat, denkt man jetzt darüber nach, sehr viel weniger Kohlekraftwerke oder gar keine mehr zu bauen, weil nämlich die erneuerbaren Energien so viel günstiger geworden sind und dadurch einfach besser. Für ein Land, das mit solchen entwicklungspolitischen Problemen kämpft, ist das ein sehr, sehr guter Schritt.

Deutschlands Beitrag, "dass Erneuerbare so günstig sind"

Sturmberg: Eigentlich hat Deutschland ja das Image, klimafreundlich zu sein. Wie weit entsprechen wir dem denn tatsächlich?

Höhne: Deutschland hat zum einen dazu beigetragen, dass die Erneuerbaren so günstig sind. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Beitrag und der wird in Deutschland oft unterschätzt. Wir, die Stromnutzer, haben sehr viel Geld in die Hand genommen, um die erneuerbaren Energien zu unterstützen, und das hat ein paar Emissionen in Deutschland reduziert. Aber der wirklich wichtige Effekt ist, dass nun diese erneuerbaren Energien überall auf der Welt genutzt werden und so günstig sind, dass sie in Ländern wie China und Indien Emissionen reduzieren – übrigens viel, viel mehr Emissionen reduzieren als wir in Deutschland überhaupt emittieren.

Das ist ein sehr positives Beispiel. Nur leider hört es da auch schon auf. Sehr wichtig wäre jetzt in Deutschland, zum einen aus der Kohle auszusteigen, ein sehr wichtiges Thema, das sehr heiß diskutiert wird, gerade diese Woche. Auch im Transport passiert eigentlich nichts. Die Emissionen im Transport gerade bei Autos steigen, weil wir immer größere Autos fahren. Auch bei Gebäuden und der Industrie stagniert es. Deutschland müsste erheblich nachlegen.

Arbeitsplatz-Thema sollte nicht "Projekt Energiewende torpedieren"

Sturmberg: Sie haben es angedeutet: Der Kampf um die Braunkohle, der Hambacher Forst. Da hat man ja nicht das Gefühl, dass wir institutionell oder politisch-ökonomisch in der Lage sind, den von mir beschriebenen Tanker zu bremsen. Sind wir das?

Höhne: Jetzt am Wochenende war ja zu sehen mit den Demonstrationen am Hambacher Forst, dass die Bevölkerung oder große Teile der Bevölkerung hinter der Energiewende stehen und auch ein Ende der Kohle fordern. Es sind noch einige Kräfte in Deutschland da, die das ausbremsen, die das noch nicht verstanden haben, aber ich glaube, die Bevölkerung hat es. Und allein die Ökonomie spricht ja dafür. Die Erneuerbaren sind wirklich günstiger, auch in Deutschland, und insofern müssen wir diese Energiewende schaffen.

Es ist ganz wichtig, sich natürlich um die zu kümmern, die davon Schaden haben, die ihre Arbeitsplätze verlieren. Aber da gibt es sicherlich Lösungen. Dieser Kampf um diese Arbeitsplätze sollte nicht das ganze Projekt Energiewende torpedieren, sondern wir müssen dafür kluge Lösungen finden.

Braunkohle – "Die brauchen wir nicht"

Sturmberg: Ein Argument neben den Arbeitsplätzen ist ja auch immer die Energieversorgung. Die sei nicht gewährleistet, zumindest nicht in dem Maße, wie ein Industrieland wie Nordrhein-Westfalen es bräuchte – so zumindest die Argumentation der Landesregierung. Was halten Sie dem denn entgegen?

Höhne: Gerade in dem Punkt finde ich es sehr schade, weil die Argumentation nicht auf Fakten basiert. Wir in Deutschland exportieren derzeit bis zu acht Prozent unseres Stroms pro Jahr. Das bedeutet, wir produzieren einfach zu viel, und weil die Braunkohle noch begünstigt wird, laufen diese Kraftwerke dauernd und exportieren Strom. Die brauchen wir nicht. Wenn wir die abschalten, ist die Versorgungssicherheit gewährleistet, auch an kalten, windlosen, dunklen Tagen. Selbst dann funktioniert es, weil wir genügend Reservekapazität haben, die das auffangen kann. Das wäre kurzfristig.

Langfristig müssen wir das sehr genau planen. Das ist sehr wichtig, damit es immer gleich viel Strom gibt, der produziert wird, wie er auch nachgefragt wird, auch wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Aber das sind Dinge, die kann man regeln, und wenn man das gut plant, dann funktioniert das auch.

Emissionshandel in der Theorie "ein sehr gutes Instrument"

Sturmberg: Wollen wir die ökonomischen Anreize doch noch einmal durchgehen. Wir haben einmal den Emissionshandel, aber das Fazit bislang war, dass Klimaschädigung bislang nicht ausreichend bepreist war. Ist der Versuch, das marktwirtschaftlich über diesen Emissionshandel zu lösen, gescheitert?

Höhne: In der Theorie ist der Emissionshandel eigentlich ein sehr gutes Instrument. Es gibt einen Preis auf CO2 und der wird höher, wenn es schwieriger wird zu reduzieren, und niedriger, wenn es einfacher ist. Das ist schon mal ökonomisch sinnvoll, dass man dort reduziert, wo es am günstigsten ist.

Aber der Emissionshandel muss auch richtig umgesetzt werden, und er funktioniert nur, wenn man sich ambitionierte Ziele setzt. Gerade die CDU und auch die FDP, die derzeit in der Landesregierung in NRW sind, haben sich lange Zeit dafür eingesetzt, keine ambitionierten Ziele im Emissionshandel zu verabschieden auf EU-Niveau, um die Industrien zu schonen. Deswegen funktioniert gerade der Emissionshandel nicht, weil die Ziele nicht ambitioniert genug sind, deswegen der Preis zu niedrig ist und deswegen keine Lenkungswirkung durch dieses Instrument ausgeübt werden kann.

Sturmberg: Kann man sagen, politisch ist ein eigentlich wirksames Instrument machtlos gemacht worden?

Höhne: So würde ich das sehen. Man hat jetzt versucht, das zu reparieren. Man hat einen etwas ambitionierteren Pfad gewählt, aber erst nach 2020. Man hat auch ein anderes Instrument noch eingebaut, einen Mechanismus eingebaut: Wenn zu viele Zertifikate im Markt sind, dann werden die automatisch rausgezogen. Aber das ist beides ein bisschen Flickschusterei und es reicht bei weitem nicht, dieses Signal zu senden, das gesendet werden muss. Und das Signal ist: Null Emissionen, insbesondere im Strombereich sogar noch früher als 2050, weil wir dort die Alternativen haben. Dieses Signal kommt vom Emissionshandel nicht und deswegen kann er gerade nicht das bewirken, was er aus der Theorie bewirken könnte.

Anteil klimabewusster Unternehmen wächst

Sturmberg: Wenn die politischen Institutionen schon nicht wollen – es gibt auch die anderen Akteure in der Wirtschaft, Stichwort Desinvestment. Zum Beispiel die Allianz hat sich die Selbstverpflichtung gegeben, der Norwegische Pensionsfonds praktiziert das schon: Die Selbstverpflichtung, aus Beteiligungen an klimaschädlichen Industriezweigen auszusteigen. Inwieweit ist das denn ein geeignetes Instrument?

Höhne: Da gibt es sehr viele unterschiedliche Bereiche, wo das tatsächlich auch gut funktioniert. Das eine ist, wie Sie schon sagten, die Investitionen abzuziehen von schädlichen Projekten, Kohlekraftwerken zum Beispiel. Die Allianz haben Sie genannt, aber es gibt auch andere Banken, die komplett aus Kohle aussteigen, oder insgesamt keine Kohleförderung oder fossile Energieförderung mehr unterstützen. Es gibt aber auch Unternehmen zum Beispiel, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, 100 Prozent erneuerbare Energien nur noch zu nutzen. Die Gruppe wächst enorm von Unternehmen, und inzwischen ist die Nachfrage so groß von Unternehmen, die genau das wollen, dass die schon den Markt antreiben, dass in bestimmten Regionen gar nicht so viele Erneuerbare sind. Die müssen neu gebaut werden, damit die Unternehmen ihren Strom bekommen.

Das finde ich ein sehr interessantes Modell, dass nämlich die, die einen Vorteil darin sehen, Klimapolitik zu machen, wenn es sehr viele sind und die das auch tatsächlich tun, dass das dann auch einen globalen Effekt haben kann.

Greenwashing oder echt?

Sturmberg: Wie viel echter Aktionismus und wieviel Greenwashing steckt denn oft dahinter und wie kann ich das von außen erkennen, was was ist?

Höhne: Das ist natürlich eine wichtige Frage. Es gibt da sehr viele Selfie-Initiativen, Initiativen, die nur gemacht werden, damit es einmal ein schönes Foto gibt, aber da ist nichts dahinter. Zwei Dinge sind wichtig. Einmal: Jede Initiative ist gut, die auf null Emissionen zielt, komplett aus Fossilen aussteigen oder 100 Prozent Erneuerbare oder 100 Prozent elektrische Mobilität. Das sind alles sehr gute Dinge.

Das zweite ist: Es muss für jede dieser Initiativen einen Überprüfungsmechanismus geben. Man muss auch zwei Jahre später noch nachvollziehen können, ob das tatsächlich gemacht worden ist oder nicht.

Sturmberg: Ist da mehr Greenwashing bei oder steht mehr Verantwortungshaltung dahinter?

Da ist sicherlich viel Greenwashing dabei, aber eben auch viel Gutes. Eine Prozentzahl will ich da nicht sagen. Das Wichtige ist: Wir haben dieses 1,5 Grad Ziel und eins ist sicher: Wenn wir dieses Ziel aufgeben und es gar nicht erst versuchen, werden wir es ganz bestimmt weit verfehlen. Unter diesen anderen Akteuren gibt es einige, die ganz klar an diesem Ziel festhalten und genau in diese Richtung gehen wollen, und das finde ich eine sehr gute Sache. Green Washing gibt es, aber positive Beispiele auch.

Eine kleine Gruppe kann den Weltmarkt umkrempeln

Sturmberg: Sehen Sie noch andere Instrumente, wie man politisch-ökonomisch das Ziel null Emissionen auf absehbare Zeit erreichen könnte?

Höhne: Ja. Ein wichtiger Punkt ist noch, und da hört man immer das Argument, wenn wir in Deutschland das machen, wir sind so klein, das hat global keinen Einfluss. Das stimmt nicht und das Beispiel der erneuerbaren Energien zeigt genau das Gegenteil. Wir in Deutschland hier haben eine Technologie vorangebracht, null Emissionen, die erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne, die wir hier unterstützt haben und die jetzt auf der ganzen Welt umgesetzt wird als der neue Standard. Das bedeutet: Eine kleine Gruppe von sehr ambitionierten Akteuren kann den gesamten Weltmarkt umkrempeln, und das, ob die anderen mitmachen oder nicht. Die machen dann mit, wenn es einfach günstiger geworden ist.

Erneuerbare ist ein solches Beispiel. Ein zweites Beispiel ist die Elektromobilität. Hier gibt es Länder wie Norwegen zum Beispiel, aber auch Kalifornien, zum Teil auch China, die ganz klar Elektroautos fördern, auch wieder mit viel Geld, aber was dazu führt, dass die Elektroautos sehr viel billiger werden, dass nun alle Autohersteller auf einmal Elektroautos im Programm haben, obwohl sie sich lange gesträubt haben, und die werden besser, günstiger und irgendwann wird jeder Elektroauto fahren, ob er vorher wollte oder nicht.

"Ein paar wollen das nicht wahrhaben"

Sturmberg: Macht Ihnen eigentlich Sorge, dass es mittlerweile immer mehr Politiker, auch prominente Vertreter gibt, die die Klimaschädigung an sich leugnen und auch Anhänger finden?

Höhne: Große Sorgen macht es mir, ehrlich gesagt, nicht. Das haben wir in jedem Bereich, dass es immer Leute gibt, die die Wahrheit nicht akzeptieren wollen. Das nimmt etwas zu, natürlich mit der Populismus-Debatte und so weiter, aber gerade jetzt der Sonderbericht des Klimarats hat wieder klar gezeigt, dass man da etwas gegensetzen kann. Man kann mit hier über 200 Wissenschaftlern zusammenkommen und einen Konsens finden und das zusammen mit allen Regierungen dieser Welt, die diese Zusammenfassung wirklich verabschiedet haben letzte Woche, klar und deutlich feststellen, dass wir es kurz vor zwölf haben oder fast zu spät, vielleicht schon fünf nach zwölf, um das Problem zu lösen. Das ist ganz, ganz klar. Gut: Es gibt ein paar, die wollen das nicht wahrhaben, aber da kann man dann, glaube ich, auch nicht mehr helfen.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.