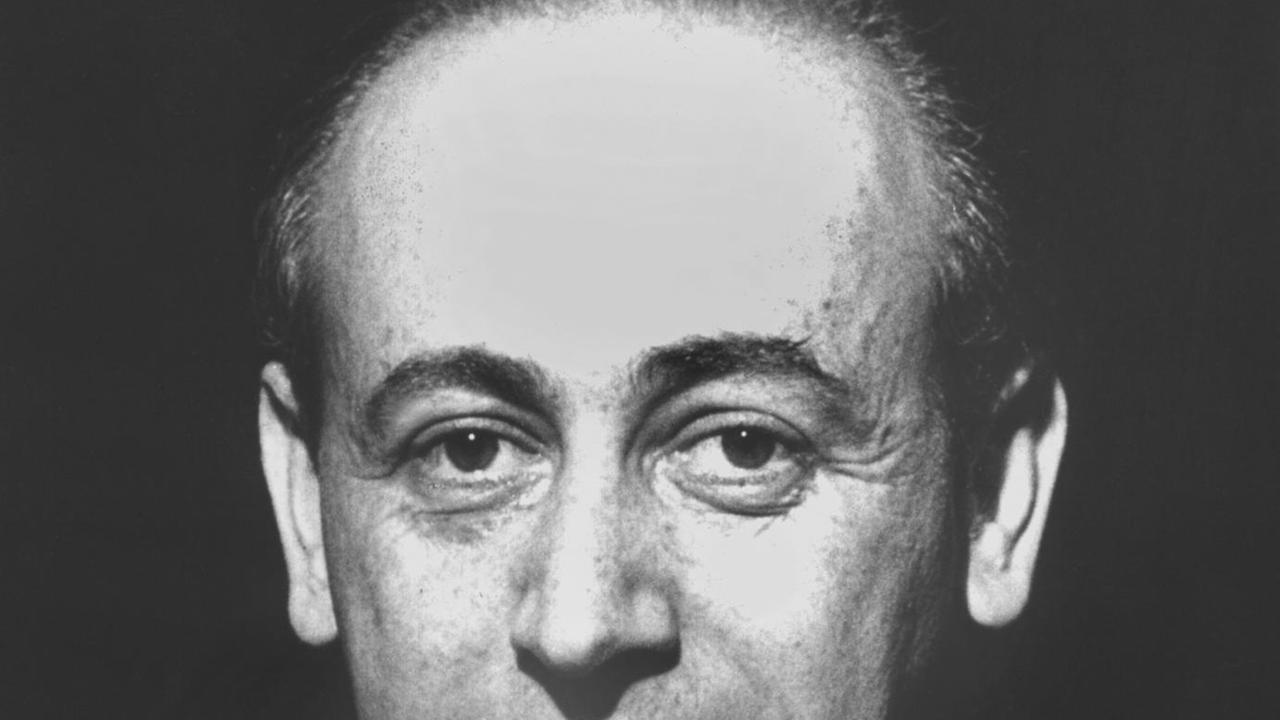

Die Lebensumstände des Dichters Paul Celan waren noch lange nach seinem Freitod 1970 völlig unbekannt. Geradezu mythisch wurde er durch die "Todesfuge", dem wohl berühmtesten deutschsprachigen Gedicht des 20. Jahrhunderts. Celan, der osteuropäische Jude mit deutscher Muttersprache, hatte das bleibende Gedicht über den Massenmord an den Juden in den deutschen Konzentrationslagern geschrieben. Weniger wahrgenommen wurde dabei, dass dieser Dichter die Sprache seiner frühen "Todesfuge" bald hinter sich gelassen hatte und zum Inbegriff einer hermetischen, sehr schwer verständlichen Lyrik wurde. Diese Entwicklung ist sehr spannend, und die Briefe, die Celan Zeit seines Lebens schrieb, bieten sich dafür an, nach Erklärungen dafür zu suchen. 691 Briefe Celans sind jetzt in einem fast 1300 Seiten umfassenden Band versammelt, chronologisch geordnet, etliche davon waren bisher nicht bekannt. Wenn man sich darauf einlässt, ergeben sich zum Teil durchaus verblüffende Funde.

Und manchmal präzisiert Celan etwas, was man zwar schon wusste, aber noch nicht in diesen oft ungeschützten Worten kannte. Es gibt einen Ton, der sich durch die meisten seiner Briefe zieht, und er umkreist die Einsamkeit eines Dichters, dessen Sprache sich von der Alltagssprache entfernt hat, vom Umgangston der Tagesschreiber, der Meinungsführer und Diskursreiter. Am 15. Januar 1964 etwa, mitten in schwierigen psychischen Krisen, schreibt Celan an den Lyriker Erich Arendt in der DDR, den er als künstlerisch verwandt empfindet:

"Unter uns, lieber Erich Arendt: die Kriterien, die zu dieser oder jener Veröffentlichung in Westdeutschland führen, sind nicht immer von der Liebe zum Gedicht bestimmt. Ich sagte Ihnen schon, wie einsam wir sind; wir sind es auch mit unseren Vorstellungen vom Arbeiten und Leben. Zyniker sind mir zutiefst verhasst – und so mancher Zyniker beherrscht, wettermachend, das Feld. Pseudo-Objektivität, "künstlerische" Distanz, Understatement und dergleichen mehr gehören dabei genauso zur Tarnung wie grelles Engagement."

Celan war bei alldem keineswegs ein elitärer Ästhet. In seinen Briefen zeigt sich, dass dieser Dichter weitaus mehr Facetten hatte, als es sein öffentliches Bild nahelegt. Es zeichnete ihn fast als eine Art Märtyrer, und auch die ersten Nachlasseditionen waren davon geprägt. Mittlerweile sind etliche irritierende und überraschende Momente aufgetaucht. Man wird Celan zum Beispiel nicht gerecht, wenn man seine psychische Erkrankung ausklammert – die Phasen seiner Psychiatrieaufenthalte bestimmten die letzten Jahre seines Lebens.

Genauso verfehlt wäre es allerdings, seine Person und seine Gedichte ausschließlich von daher zu verstehen. Prägende Momente seiner durchaus auch widersprüchlichen Gestalt sind das Rauschhafte, die Sinnlichkeit, der Lebenshunger. Zärtlichen Liebesbekundungen an seine Frau stehen viele intime Affären unterschiedlichen Charakters gegenüber, wobei die im Vorfeld dieser ambitionierten Briefedition mit einigem Aplomb herausgestellte Beziehung zu einer gewissen "Hannele" beileibe nicht die Wichtigste ist.

Göttliche Schöpfung, verlorener Einzelner

Schwierig und schillernd erscheint Celans Verhältnis zu seinem Judentum. Es war eindeutig nicht religiös oder mystisch geprägt und bezog sich auf konkrete zeitgeschichtliche Erfahrungen. Zu den aufschlussreichen, bisher schwer zugänglichen Briefen in dieser Edition gehört zum Beispiel einer aus dem Jahr 1960 an Inge Waern, einer jungen Freundin von Nelly Sachs. Hier wird Celans oft unterschätzter Gegensatz zu der von ihm anfangs als jüdische "Schwester" bewunderten Lyrikerin deutlich. Nelly Sachs versuchte in ihren Gedichten, trotz aller Katastrophen eine ursprüngliche Einheit der göttlichen Schöpfung wiederzufinden. Celan hingegen sprach als ein sich historisch verortender Einzelner, der ins Zentrum des Schmerzes zielt. Celan schreibt an Inge Waern in einem Moment, als Nelly Sachs‘ Verfolgungserfahrung wieder virulent wird und sie in Paranoia verfällt. Man merkt in diesen bewegenden Zeilen, wie sehr ihn das angeht, wie sehr er sich selbst betroffen und bedroht fühlt und was er für sich dagegen zu setzen versucht:

"Was Nelly jetzt begegnet, ist, glaube ich, keineswegs als etwas durch irgendwelche ‚Eingriffe‘ wieder aus ihrem Leben Entfernbares zu denken; es ist, in gesteigerter Form, die Aktualisierung einer Wirklichkeit, mit der sie Jahre und Jahre hindurch gelebt hat, zusammen mit ihrer Mutter und – unterschätzen Sie das bitte nicht! – zusammen mit ihren Gedichten. Ich glaube nicht, dass man hier mit Begriffen wie dem eines ‚geistigen Gestörtseins‘ – Frau Tegen spricht davon – das nennt und wahrnimmt, was wirklich geschieht. Verstehen Sie mich, bitte, recht: nicht dass ich nicht an ärztliche Hilfe glaubte, im Gegenteil; nur glaube ich, dass nur dann wirklich geholfen werden kann, wenn man den Zustand, in dem Nelly sich befindet, als etwas zu ihr und nur zu ihr – als Person – Gehörendes ansieht und nicht als diese oder jene ‚geistige Krankheit‘."

Einige Jahre später sollte es zu einer Liebesbeziehung Celans mit Inge Waern kommen, die zu den vielschichtigsten und wichtigsten dieses Autors gehört. Der Austausch über Nelly Sachs, über psychische Bedrängnisse, über das Judentum und die Rolle der Literatur dabei scheint ein sehr intimer gewesen zu sein. Wenn man sich Celan zu nähern versucht, ist es entscheidend, sich mit dem auseinandersetzen, was er selbst unter "Dichtung" verstand – dies bildet den Kern seiner Existenz. Das Wort "Literatur" benutzte er, wenn überhaupt, fast immer abfällig. Er sprach nicht zufällig, in Anlehnung an Heidegger, von "Dichtung" und übernahm dessen an Hölderlin angelehnte Vorstellung davon. Frühe Prägungen durch die Lyrik Georges, Trakls und vor allem Rilkes treten in der Korrespondenz immer wieder zutage und zeigen, wie sehr sich Celan dadurch von seinen deutschen Generationsgenossen unterschied. Seine lyrische Sprache ist nicht erst durch die Erfahrung des Massenmords an den Juden entstanden, sondern sie hat tiefe Wurzeln in einer spezifisch deutschen Tradition.

Nach der frühen "Todesfuge", die das Leiden der Juden und den Massenmord in einer eindringlichen Bildsprache und mit einem suggestiven sprachlichen Rhythmus thematisiert, hat Celan das Konzept einer "graueren Sprache" entwickelt – und diese entfernt sich von Musikalität und eingängigen Metaphern. Abgedruckt ist im vorliegenden Briefband Celans als poetologisches Statement auch die bereits in seine "Gesammelte Werke" aufgenommene Antwort auf eine Umfrage der Pariser Librairie Flinker im Jahr 1958, in der er allgemein über die neueste Dichtung spricht:

"Düsterstes im Gedächtnis, Fragwürdigstes um sie her, kann sie, bei aller Vergegenwärtigung der Tradition, in der sie steht, nicht mehr die Sprache sprechen, die manches geneigte Ohr immer noch von ihr zu erwarten scheint. Ihre Sprache ist nüchterner, faktischer geworden, sie misstraut dem ‚Schönen‘, sie versucht, wahr zu sein. Es ist also, wenn ich, das Polychrome des scheinbar Aktuellen im Auge behaltend, im Bereich des Visuellen nach einem Wort suchen darf, eine ‚grauere‘ Sprache, eine Sprache, die unter anderem auch ihre ‚Musikalität‘ an einem Ort angesiedelt wissen will, wo sie nichts mehr mit jenem ‚Wohlklang‘ gemein hat, der noch mit und neben dem Furchtbarsten mehr oder minder unbekümmert einhertönte."

Celans Lyrik ist so unverwechselbar und so eng mit seinem individuellen Schicksal verknüpft, dass sie zwangsläufig keine Nachfolger und "Schüler" haben konnte. Man kann mit dieser Briefauswahl in groben Zügen durchaus den Weg verfolgen, den dieser Dichter nahm: von den frühen Prägungen durch Stefan George und Rainer Maria Rilke hin zu der Erfahrung der Barbarbei durch die Nationalsozialisten, die Auseinandersetzungen mit dem deutschen Literaturbetrieb und dem Schicksal, ein deutschsprachiger jüdischer Dichter im zwanzigsten Jahrhundert zu sein.

Die hohe Dichtung und der Zivilisationsbruch

An der Schwelle zum Erwachsenwerden wurde sein Leben, das er schon früh programmatisch der Dichtung verschrieben hatte, plötzlich durch die barbarische Wucht der Zeitgeschichte erschüttert. Celans Eltern wurden von Nazischergen in einem ukrainischen Lager umgebracht, und diese Erfahrung prägte von nun an seine Gedichte, die das hohe Ideal der Dichtung mit diesem unvorstellbaren Zivilisationsbruch, dem deutschen Massenmord an den Juden, konfrontierte. Was er 1962 enttäuscht an seine rumänische Kollegin Nina Cassian schrieb, weist auf einen Konflikt, der im Umfeld der fünfziger Jahre in der Bundesrepublik eine ungeahnte Dimension hatte:

"Es gibt Leute, die sich, weil sie gegen das deutsche Wirtschaftswunder sind, Kleidung aus Prinzip in Mailand kaufen. Sie verabscheuen die großen Tiere aus Bonn im schwarzen Mercedes, sie selbst fahren einen weißen Buick… Man ist gegen den 'Faschismus der dicken Bäuche'-: weil man für den Faschismus der dünnen ist… Ich glaubte viel zu lange, dass es in Deutschland eine neue ‚Elite‘ gibt… Gell, ich bin nicht einmal ein 'Bauer von der Donau'… Die Treue, die ich meiner Sprache halte, habe ich von meiner Mutter, die sie ihrerseits in Böhmen aufgelesen hat – das aber ist ein Wintermärchen, das ist 'Bohemia'… In Deutschland ist man dabei, Mythen neu zu schaffen, die an die Bedürfnisse der Stunde angepasst, aber nicht weniger gefährlich als die gestrigen sind, und trotz ihrer Tarnung, von Grund auf antisowjetisch. Es ist also nicht überraschend, dass Mythomanen jeder Couleur darin in jeder Hinsicht Ermutigung erfahren."

Celan glaubte nach eigenem Bekunden lange an eine neue deutsche "Elite" – aber er bezeichnete sich, und das ergab ein ungewöhnliches Spannungsfeld, selbstverständlich als einen "Linken". Seine Haltung unterschied sich allerdings erheblich von der in der Bundesrepublik entstehenden Opposition. Die Herausgeberin dieser Briefedition, Barbara Wiedemann, zieht zwar Bekenntnisse wie dasjenige, wonach Celan "ein altes Kommunistenherz" habe, nicht heran, genausowenig wie einige Dokumente seiner affektiven Gleichsetzung von Linksradikalismus und Erotik – die abgedruckten Briefe an Gisela Dischner geben das nicht adäquat wieder. Dennoch wird deutlich, wie fremd Celans östlich geprägter Anarchismus, gepaart mit einem kulturbürgerlich-libertären Sozialismusbegriff, in den zeitgenössischen Debatten der Bundesrepublik wirken musste. Erhellend sind die Briefe, die Celan in direktem Kontakt mit dem Literaturbetrieb zeigen, mit Verlagslektoren und Kollegen. Er fühlte sich nur in den allerseltensten Fällen wirklich "verstanden" und kündigte eruptiv viele Freundschaften auf, der weiterwirkende Antisemitismus wie auch die ernüchternden Mechanismen des Mediengewerbes kamen dabei auf tragische Weise zusammen.

Der Plagiatsvorwurf von Claire Goll, der Witwe des Dichters Yvan Goll, wirkte seit den späten fünfziger Jahren wie ein Katalysator dafür, Antisemitismus und Philosemitismus wurden für Celan in verquerer Weise eins. Aber es gab daneben noch mehrere Ursachen für Celans Schwierigkeiten mit dem deutschen Literaturbetrieb: sein hoher Begriff der Dichtung, der Unterschied seiner Ästhetik zu den realistischen und politisch engagierten bundesdeutschen Autoren seiner Generation, und vor allem auch seine fehlenden Berührungsängste mit konservativen und sogar durch das Dritte Reich Hitlers kontaminierten Schriftstellerkollegen wie Rolf Schroers, die von Celans Unterstützern von linker Seite, etwa aus der Gruppe 47, beargwöhnt wurden. Interessant sind in diesem Band einige sehr pointierte poetologische Selbstaussagen Celans. Als Werner Weber, der Feuilletonchef der "Neuen Zürcher Zeitung", ihn einmal rühmend besprochen hatte, schrieb Celan ihm im März 1960 in einem vielsagenden, hochgestimmten Ton:

"Wieviele sind es wohl, die mit dem Wort zu schweigen wissen, bei ihm bleiben, wenn es im Intervall steht, in seinen "Höfen", in seiner – schlüsselfernen – Offenheit, das Stimmhafte aus dem Stimmlosen fällend, in der Systole die Diastole verdeutlichend, welt- und unendlichkeitssüchtig zugleich – Sprache, wie Valéry einmal sagt, in statu nascendi, freiwerdende Sprache, Sprache der Seelenmonade Mensch – und, wenn ich auch noch das hinzufügen darf, Sprache in statu moriendi, Sprache dessen, der Welt zu gewinnen sucht, weil er – ich glaube, das ist ein uralter Traum der Poesie – weltfrei zu werden hofft, frei von Kontingenz. Aber wo bin ich jetzt mit diesen Worten? Wir haben bereits eine kybernetische Lyrik – wir werden wohl auch – es lebe die "Folgerichtigkeit"! – eine lyrische Kybernetik haben… Keine Sprache mehr, kein Gespräch mehr – nein, Information, Wortsysteme mit genauer Angabe der Wellenlänge für den "Empfang", keimfrei formal designing für einstellbare Komplex-Augen…"

Bereits Anfang der sechziger Jahre zeigten sich für Celan unverkennbare Entwicklungen der Zukunft. Er hatte viel mehr mit Rilke zu tun als mit Benn, und die neue deutsche Lyrik, von Enzensberger über Rühmkorf bis hin zu Heißenbüttel oder Jandl, lehnte er rundheraus ab. Manchmal konnte er aber auch sehr empathisch sein. Dies fällt besonders bei seinem Lektor im Verlag S. Fischer auf, dem linken Freidenker und späteren Gründer eines eigenen Verlags Klaus Wagenbach. Mit ihm scheint sich Celan sehr gut verstanden zu haben, und über ihn fällt, ganz im Gegensatz zu fast allen Akteuren des Literaturbetriebs, mit denen er zu tun hatte, nie ein böses Wort. Kurz nachdem Celan eine Zeitungsnotiz von Wagenbachs Kündigung bei S. Fischer gelesen hat, wendet er sich direkt an Gottfried Bermann Fischer:

"Es war ein langes Gespräch mit Klaus Wagenbach, das mich vor bald zwei Jahren bewog, Ihr Autor zu bleiben. Nun schreiben Sie, die Notiz in der FAZ sei ohne Ihr Wissen publiziert worden – erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, dass ich nicht begreife, wie das möglich sein konnte. Ich habe, als ich die Notiz in der Zeitung gelesen hatte, Klaus Wagenbach angerufen und ihm gesagt, wie schmerzlich mich das Geschehene berührt. Ihnen, lieber Gottfried Bermann Fischer, muss ich nun auch noch sagen, dass mit dem Weggang Klaus Wagenbachs viel Gewonnenes in Frage gestellt wurde. Klaus Wagenbach besitzt etwas, das heute sehr selten anzutreffen ist: Profil."

Willkürliche Kriterien, fragwürdige Subjektivität

Die bisher unbekannten Briefe Celans in diesem Band bergen einige Entdeckungen, ihre Edition an sich ist äußerst verdienstvoll. Die Herausgeberin hat es allerdings nicht bei diesen Dokumenten belassen, sondern überführt sie in ihr Konzept einer heimlichen Biografie: "Paul Celan – ein Leben in Briefen" überschreibt sie ihr Nachwort. Von den 691 ausgewählten Briefen werden nur 330, also weniger als die Hälfte, als "Erstdrucke" ausgewiesen – und das trifft nicht einmal auf alle zu, weil gelegentlich bereits Teilabdrucke existierten. Die meisten der Briefe aber sind in den Korrespondenzen Celans, die im Lauf der letzten Jahren erschienen sind, längst schon einmal gedruckt worden. Für eine "Biografie in Briefen" sind sie aber natürlich unverzichtbar. Die Herausgeberin Barbara Wiedemann wählt aus den bereits edierten Briefen also solche aus, die ihr passend erscheinen und kompiliert damit eine Lebensgeschichte des Dichters.

Daraus ergibt sich zwangsläufig ein Problem. Die Kriterien, welche Briefe sie heranzieht und welche nicht, haben etwas Willkürliches, werden nicht offengelegt und sind bei aller Subjektivität natürlich auch fragwürdig. So legt sie auffallenden Wert darauf, dass nicht Ingeborg Bachmann, sondern Erica Lillegg die ersten Liebesbriefe erhielt, die Celan nach seiner Ankunft in Paris nach Wien schrieb. Das gebe Anlass dafür, "die Gewichtungen in den einzelnen Liebesbeziehungen im Leben Celans zu relativieren", wie sie es formuliert. Die spezifische Dynamik des Verhältnisses zwischen Bachmann und Celan wird dabei erheblich unterschätzt.

Wiedemanns verharmlosende und sympathetische Darstellung von Rolf Schroers, der während des Zweiten Weltkriegs als Oberstleutnant der "Abwehr" die Partisanenbekämpfung in Italien befehligte und anschließend nahtlos beim "Verfassungsschutz" in Nordrhein-Westfalen weiterbeschäftigt wurde, wirkt ebenfalls merkwürdig. Wie ist die Freundschaft Celans mit jemanden zu erklären, der Carl Schmitt und Ernst Jünger rückhaltlos bewunderte und sich als verkannter, "von der Meute gehöhnter" Dichter, wie er sich ausdrückte, ganz selbstverständlich mit Celan gleichsetzte? Diese Fragen gehören zu den spannendsten überhaupt, wenn man sich Celan nähert – Wiedemann stellt sie gar nicht erst, weil sie darin kein Thema und kein Problem zu erkennen scheint. So empfiehlt es sich bei verschiedenen Anlässen, die bereits erschienenen, vollständigen Korrespondenzen Celans zu Rate zu ziehen, um die Dynamik der Beziehungen und Celans Haltungen und Interessen wirklich nachvollzuziehen zu können.

Dazu kommt, dass man zumindest bei einigen bisher unbekannten Briefen die Gegenbriefe wirklich vermisst. Die Liebesbeziehung zu Inge Waern beispielsweise wird hier erstmals ansatzweise dokumentiert und war so bedeutsam, dass Celan 1964 ernsthaft eine Übersiedelung nach Westberlin erwog; das wird hier sicher zu knapp abgehandelt, zumal einige Briefe Inge Waerns an Celan existieren. Insgesamt wäre es wohl eine seriösere Lösung gewesen, sich auf eine umfassende Edition der bisher unbekannten Briefe Celans zu beschränken und auf die eher feuilletonistische, aber zugleich äußerst anspruchsvolle Idee einer rhapsodischen Biografie in Briefen zu verzichten.

Paul Celan: "etwas ganz und gar Persönliches" - Briefe 1934-1970

Ausgewählt, herausgegeben und kommentiert von Barbara Wiedemann

Suhrkamp Verlag, Berlin. 1286 Seiten, 78 Euro.

Ausgewählt, herausgegeben und kommentiert von Barbara Wiedemann

Suhrkamp Verlag, Berlin. 1286 Seiten, 78 Euro.