Paul McCartney hat seinem treuen Publikum alles gegeben, was ein Weltstar zu bieten hat. Nur eine Biografie hat der Ex-Beatle bislang nicht geliefert. Woran das liegt, begründet McCartney zu Beginn des Buches so:

„Unzählige Male wurde ich schon gebeten, eine Autobiografie zu schreiben, aber nie war die richtige Zeit dafür. Meist zog ich Kinder groß oder war auf Tournee – beides keine ideale Situation, wenn man sich über lange Strecken konzentrieren möchte. Songschreiben war das Einzige, das immer funktioniert hat, egal ob Zuhause oder unterwegs. Wenn Leute erst einmal ein gewisses Alter erreicht haben, greifen sie gerne auf Tagebücher oder Terminkalender zurück, erinnern sich Tag für Tag an vergangene Ereignisse, aber solche Aufzeichnungen habe ich nicht. Was ich habe sind meine Songs.“

Bescheidenheit und bodenständiges Auftreten gehören zum sorgsam gepflegten Tugendrepertoire des Liverpoolers. Umsichtig, die Sorge- und Erziehungsarbeit gleichwertig neben die Welttournee zu stellen. Noch schlauer ist es, mit dem Ansinnen „Schreib doch endlich deine Autobiografie“ in der nun vorliegenden Weise umzugehen. Statt sich in spröder Prosa durch zerfledderte Terminkalender zu graben, erzählt McCartney sein Leben entlang von 154 eigenen Songs. Sie bilden für ihn die Kristallisationspunkte seiner vergangenen 65 Jahre.

„Sie umfassen mein gesamtes Leben, weil ich schon mit vierzehn Jahren zu Hause in Liverpool, als ich meine erste Gitarre bekam, instinktiv anfing, Songs zu schreiben. Seither habe ich nicht mehr damit aufgehört.“

Das Understatement, McCartney habe keine Tagebücher oder Kalender zur Verfügung gehabt. Oder er habe keine längeren Texte schreiben können, müssen wir nicht glauben. Zumal sich an späterer Stelle ein Paris-Tagebuch findet. Der Verweis auf eine vermeintliche Schwäche soll also nur milde vermitteln, dass es sich bei der Konzeption von „Lyrics“ um klare strategische und künstlerische Entscheidungen handelt. Nichts in diesem zweibändigen Lebensmonument ist dem Zufall überlassen.

Die Lyrics als Mittler zwischen Kunst und Leben

Bemerkenswert ist daher, dass der Autobiograf, McCartney, sich mit „Lyrics“ ausdrücklich einer literaturästhetischen Vorstellung bedient. Wenn er seine Songs als seismographisch feine Aufzeichnungen seines Lebens inszeniert, schließt er an die Großen in Autobiografie und Poesie an. Johann Wolfgang Goethe etwa schrieb in „Dichtung und Wahrheit“ über seine Lyrik:

„Und so begann diejenige Richtung, von der ich mein ganzes Leben über nicht abweichen konnte, nämlich dasjenige, was mich erfreute oder quälte, oder sonst beschäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln, und darüber mit mir selbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von äußeren Dingen zu berichtigen, als mich im Innern deshalb zu beruhigen.“

Was beim deutschen Dichterfürsten die Gedichte leisten, vollbringen beim britischen Popstar die Songs. Sie bannen das Leben in Verse, und verwandeln die Energien des Augenblicks in dauerhafte Textualität. Leicht verwundert lässt sich daher festhalten: mit seinem Lyrics-Verständnis ist das Pop-Idol offenbar in der Goethe-Zeit hängengeblieben. McCartney als Erlebnisdichter? Ein wenig altbacken wirkt das schon.

Arbeit am Mythos

Wenn McCartney die Songs in das eigene Leben einbettet, weist das auch eine bandpolitische Komponente auf. Denn in den Beatles-Zeiten galt die Kollaboration mit John Lennon bislang als maßgeblich. „Lyrics“ verrückt die Balance deutlich auf McCartneys Seite. Lennon taucht zwar an allen Ecken und Enden des Buches auf. Er bleibt dennoch nur eine wichtige Spiegelfigur des Autobiografen. Während McCartney die Hauptrolle spielt und die Lyrics jetzt als Kristallisation seines Lebens erscheinen. McCartney feilt am eigenen Mythos. Er entscheidet, was, in welcher Weise erinnert werden soll und was sich in den Untiefen des Archivs verliert. Pointiert zeigt sich dieser Deutungsanspruch an der Vehemenz, mit der McCartney gegen die Vorstellung anschreibt, John Lennon sei der Intellektuelle von den beiden gewesen. Mit Beflissenheit betont McCartney seine Literaturliebe. Einsetzend mit einem Shakespeare-Motto gleich zu Beginn, hin zum Loblied auf Lewis Carroll, bis zu der Jugenderinnerung,

„dass ich eine Zeit lang praktisch in einer Phantasiewelt aus Büchern lebte. Wenn ich in der Schule von einem Schriftsteller oder Dichter erfuhr, ging ich in einen Buchladen, um mein Wissen auszubauen. Ich kaufte Taschenbücher – oft Romane, aber auch Gedichtbände und Sachen wie ‚Under Milk Wood’ von Dylan Thomas.“

Paul McCartney ist der Literaturaffine, so lautet der unüberhörbare Refrain von „Lyrics“. Aber er habe eben auch nie den Boden unter den Füßen verloren. Flog irgendwo eine Sicherung heraus, war Paul zur Stelle:

„Wenn es darum ging, eine neue Sicherung reinzudrehen, dann war ich praktisch ein Heimwerker. Auf jeden Fall im Vergleich zu John, der keine Ahnung hatte, wie man eine Glühbirne wechselt.“

Das klingt trivial. Tatsächlich geht es bei der lockeren Sicherung jedoch um Songwriting zu „When I’m Sixty-Four“. Dort setzt die zweite Strophe vertrauenserweckend ein:

“I could be handy, mending a fuse

When your lights have gone”

When your lights have gone”

Wem gehört der Ruhm, solche Zeilen imaginiert zu haben? Sicher nicht John Lennon, der absolut ahnungslos war, wie man eine Sicherung wechseln sollte. Ein Fall für Paul. McCartneys Autobiografie vibriert vor Trennungsschmerz und niemals enden wollendem Konkurrenzgerangel mit John Lennon. Sixty years ago – das hat etwas Trauriges, ja auch Ermüdendes.

McCartney als Meister distanzierter Nähe

Man würde den „Lyrics“ allerdings unrecht tun, wenn man sie einseitig als kleinkrämerische Nachjustierung des Mythos lesen würde. Denn diese Autobiografie lebt von einer ausgefeilten Kunst der Distanzierung. Maximal professionell versucht sich McCartney erst gar nicht als literarischer Laien-Autor. Für das Schreiben selbst hat er den renommierten Lyriker, Pulitzer-Preisträger und Princeton-Professor Paul Muldoon engagiert. Die Autobiografie, so Muldoon,

„beruht auf vierundzwanzig Sitzungen, verteilt über einen Zeitraum von fünf Jahren zwischen August 2015 und August 2020. (…) Die meisten unserer Treffen fanden in New York statt, bei jedem einzelnen unterhielten wir uns intensiv zwei bis drei Stunden lang.“

McCartney erzählt. Muldoon notiert. (Wer hier an Goethes Biografen Johann Peter Eckermann denkt, liegt nicht ganz verkehrt.) Pro Sitzung sprachen McCartney und Muldoon über je fünf, sechs ausgewählte Songs. McCartney lieferte lediglich den Stoff. Muldoon und ein Team von McCartneys eigenem Musikverlag „MPL Communications“ transkribieren die Gespräche, wandeln sie in Fließtexte um und ergänzen sie mit einer beeindruckenden Fülle unterschiedlicher Archiv-Stücke. Diese Fotografien, Notizen, Skripte, Briefe, Kritzeleien, Plakate, Cover oder auch Kostüme bilden dem eigentlichen Schatz des Buches. Die McCartney-Mitarbeiter wissen, was sie ihrem Chef und dessen weltweitem Publikum zu servieren haben. An einer Stelle sagt der Geschäftsmann McCartney über seine Firma:

„Wir haben uns von den Anzugträgern befreit, die vorher das Sagen hatten. Wir mussten nicht mehr für den ,Squire‘ arbeiten. Jetzt konnten wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. MPL hatte 2019 sein 50. Jubiläum, das scheint also ganz gut funktioniert zu haben.“

Und wie das funktioniert. Immerhin gelingt McCartney das Kunststück, seine Autobiografie weltweit zu publizieren, ohne selbst mehr als neun Seiten „Vorwort“ neu verfassen zu müssen. Während Muldoon und das Team das Projekt von den 19. Jahrhundert Literatur-Vorstellungen ihres Chefs überhaupt erst ins 21. Jahrhundert katapultieren.

„Lyrics“ reizt das Konzept autobiografischen Schreibens bis zum Rand zur Biografie aus. Doch gerade diese professionelle Distanz macht die zwei Bände faszinierend. Kunstvolle Distanz entsteht gezielt, wenn die Songs aus der Chronologie des Autobiografischen gerissen werden. „Lyrics“ präsentiert sie schlicht in alphabetischer Folge; von A wie “All My Loving” bis Y wie „Your Mother Should Know.” Wie kleine lebensisolierte Schmuckstücke in einer Vitrine liegen die Songs nebeneinander.

Um dann aber – Dank Muldoons poetischer Raffinesse – in nur wenigen Zeilen eine atemberaubend dichte Atmosphäre und ungeheure Nähe zu erzeugen. Muldoons Miniaturen klingen so, als erinnere sich McCartney gerade eben jetzt. Als durchschreite er vor unseren Augen eine spontane Reflexion. Oder als lege er endlich ein längst überfälliges Geständnis ab. So erzeugen die Vignetten den Eindruck, man würde – passend zum Song „The Other Me“ – ein anderes Ich kennenlernen. McCartney spielt mit dieser distanzierten Nähe, wenn er Sätze sagt wie:

„Wäre ich nicht in so einer erfolgreichen Band wie den Beatles gewesen, die ein für Bands relativ langes Leben hatten, dann hätte ich mir vielleicht eine andere Arbeit suchen müssen. Ich wäre mit ziemlicher Sicherheit Englischlehrer geworden, mein ,anderes Ich‘.“

Diese Kippfiguren von kühler Distanz in die funkelnde Intimität, von Fremdbeschreibung in Selbstbeobachtung erzeugen eigenständige poetische Effekte.

Fragmente einer Sprache des Lebens

Ist es tatsächlich dem Alphabet geschuldet ist, wenn der Band mit „Your Mother Should Know“ endet? Neben John Lennon ist McCartneys Mutter Mary die zweite Zentralfigur der hier entfalteten Erinnerungswelten. Sie starb, als McCartney 14 Jahre alt war. In ihrem Gedenken schrieb er „I Lost My Little Girl“, den ältesten Song, der in diesen Bänden enthalten ist. Da erscheint es nur konsequent, wenn die Erinnerungsarbeit im Muttergedenken endet. Wenn auch mit den wohl nur bedingt literaturnobelpreistauglichen Versen:

„Sing it again

Da, da, da, da, da, da, da, da, da

Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da

Though she was born a long, long time ago

Your mother should know

Your mother should know”

Da, da, da, da, da, da, da, da, da

Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da

Though she was born a long, long time ago

Your mother should know

Your mother should know”

Von zwei existentiellen Trennungen, von zwei Übergängen vom Leben zum Tod, ist diese lyrische Autobiografie bis zur letzten Zeile geprägt. Kompositorisch entpuppt sie sich als gewieftes Formzitat von Roland Barthes „Tagebuch der Trauer“ einerseits und dessen „Fragmente einer Sprache der Liebe“ andererseits. Diese Roland Barthes-Bruchstücke erlaubten ebenfalls distanzierte Reflexion und größte Emotionalität. So hat Paul McCartney dem Dichter Paul Muldoon „Die Fragmente einer Sprache seines Lebens“ in die Hände gelegt. Wie feinfühlig diese Komposition zwischen distanzierter Professionalität und Nähe oszilliert, scheint vielsagender im Hinblick auf die Person Paul McCartney zu sein, als so manche Vignette selbst.

Gefangen in Künstleranekdoten

Denn die kurzen Erzählungen des Ex-Beatle bleiben leider zu häufig in den immergleichen Konstellationen stecken. Sie zeigen nur selten – wie es McCartney im Vorwort ankündigt – übergreifende Strukturen der Lyrics auf. Wer Beatles-Exegese sucht und betreiben möchte, der ist in der einschlägigen Fachliteratur besser aufgehoben. Oder wende sich vertrauensvoll an die wunderbaren Passagen, in denen Frank Witzels „manisch depressiver Teenager im Jahr 1969“ rauschhaft einzelne Beatles Songs ausdeutet. Hier aber bleiben die Texte weithin Künstleranekdoten. Sie beschwören ein ums andere Mal den Moment herauf, in dem McCartney die entscheidende Idee zu diesem oder jenem Song zuflog. Ja, bei McCartney fallen diese Ideen gleichsam vom Himmel. Schon in der Schulzeit sind sie einfach da:

„Ich war auf einer Schule mit etwa tausend anderen Jungs und bin nie jemandem begegnet, der erzählt hat, dass er einen Song geschrieben hat. Ich hatte meine einfach nur im Kopf. John auch.“

Beschreibungen dieser Art, oder von mysteriösen Orten, von denen die Songs herrühren, tummeln sich in diesem Buch. Da gibt es zum Beispiel die Anekdote von Dustin, der Paul McCartney eines Tages herausfordert, ob dieser sprichwörtlich aus allem, auch aus dem letzten Dreck, einen Song machen könne. Prompt kommt Dustin, zwar nicht direkt mit Dust, aber doch mit einem Artikel über Picassos Tod zu McCartney:

„Schau dir mal Picassos letzte Worte an. In dem Artikel wurde berichtet, Picasso habe im April 1973, als er starb, Freunde bei sich gehabt, und ,Drink to me. Drink to my health. You know I can’t drink any more’, seien seine letzten Worte gewesen. Dustin fragte: ‚Kannst du darüber einen Song schreiben?’“

Klar kann McCartney.

„Ich wusste es nicht, aber ich hatte meine Gitarre dabei, also schlug ich einen Akkord an und sang eine Melodie zu den Worten, und er war platt. Er sagte zu seiner damaligen Frau Ann: ‚Komm her! Schau dir das an! Ich habe Paul den Artikel gegeben und jetzt hat er schon einen Song.‘“

Da kann auch Paul McCartney nicht anders, als sich selbst zu applaudieren:

„Das war ein großes Vergnügen, diesen Song zu schreiben, einfach, um ein bisschen anzugeben. Ich habe das Glück, dass mir so etwas sehr leicht fällt.“

Der Leser hat jetzt das Glück, diese Szenen durchleben zu dürfen. Reihenweise! Allerdings fällt diese Gelegenheitslyrik dann nicht als literarisch besonders ausgefeilt auf:

“The grand old painter died last night

His paintings on the wall

Before he went, he bade us well

And said goodnight to us all”

His paintings on the wall

Before he went, he bade us well

And said goodnight to us all”

Eine schlichte Milieu-Szene, realistisch erzählt, um dann den lukullischen Refrain „Drink to me, Drink to my health“ anzufügen. Solche Anekdoten sind amüsant. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sie lassen sich auf die tautologische Formel bringen: Für das Genie sieht die Welt so wunderbar bunt aus, weil es eben ein Genie ist.

Über den literarischen Stellenwert der Songtexte

Inszenierungen dieser Art werfen zugleich die Frage nach dem literarischen Stellenwert der zu recht hoch geschätzten Songs auf. Paul McCartney selbst ist – wie zahlreiche Poptheoretiker – eher zurückhaltend, was das Auslösen der Lyrics aus den Songkompositionen angeht. Bereitwillig gesteht er mit dem Blick auf „Somedays“ aus dem Jahr 1997 zu:

„,Somedays‘ ist ein guter kleiner Song. Für mich steckt er voller Bedeutung. Man schaut in eine Seele; in einer Beziehung versucht man das, auch wenn es nicht häufig gelingt. In dem Text stecken ein paar widersprüchliche Vorstellungen, aber er hat sowieso eher die Aufgabe, den Song zu stützen, und muss nicht unbedingt für sich selbst stehen. Eigentlich ist das befreiend. Ich weiß, das klingt seltsam, aber Text und Song sind unterschiedliche Dinge.“

Nein, das klingt nicht seltsam. Sondern das ist genau das, was vor allem Poptheoretiker in den Diskussionen über Bob Dylans Literaturnobelpreis in Anschlag gebracht haben. Sie sahen den musikalisch-sprachlichen Gesamtkomplex „Popsong“ zugunsten einer Textfixierung abgewertet. Popmusik beinhaltet Lyrik, ist aber keine. So sieht das merklich auch McCartney. Bei aller Lust am Wortspiel, ist es in seinen Lyrics eine Rarität, wenn einzelne Verse einen poetischen Zauber erzeugen. Seine Texte leben vielmehr von ihren fein nuancierten Erzählungen. Während sich seine Verszeilen einerseits durch ihre treffende Kürze und andererseits durch ihre unbeugsame Wiederholungslust und ihren direkten, auffordernden Charakter auszeichnen:

“Come on, little lady

Lady, let’s eat in bed

Come on, little lady

Lady, let’s eat in bed

Eat in bed, eat in bed”

Lady, let’s eat in bed

Come on, little lady

Lady, let’s eat in bed

Eat in bed, eat in bed”

Bis in die mikrotextuelle Verdoppelung von „lady / Lady“ und das dreifache „eat in bed, eat in bed, eat in bed“ treibt McCartney das eindringliche Wiederholungsmuster. Bis in das komische Extrem steigert er diesen Effekt mitunter, wie in “Check My Machine”. Der Song besteht aus nicht mehr als der fünffachen Wiederholung dieser drei Wörter. Ergänzt um den Aufruf:

„I want you to check

My machine“

My machine“

Diese Direktheit, diese Einfachheit, die sich sofort im Gedächtnis festsetzt, bildet bei McCartney den Normalfall. Aber wenn dann mal eine Zeile geheimnisvoll zu schillern beginnt, dann sollte man den Künstler unbedingt davon abhalten, sie zu Tode zu erklären. In manchen Fällen lässt sich McCartney bedauerlicherweise dazu verführen. Am schmerzhaftesten, wenn er den berühmten Vers aus „Eleanor Rigby“ aufruft:

„Eleanor Rigby (…) Wearing the face that she keeps in a jar by the door”

Es ist einer dieser funkelnden Einzelverse von Paul McCartney, den er jetzt aber schnöde trivialisiert:

“Nivea war die Lieblingscreme meiner Mutter, und ich liebe sie bis heute. An diese Crème habe ich der Beschreibung des Gesichts gedacht, das Eleanor in einem Gefäß an der Tür aufbewahrt.“

Wenn von einem nicht zu ergründenden surrealistischen Rätsel nur die Gesichtscreme bleibt, ist das literaturästhetisch schmerzhaft.

Ein Atmosphärenbuch

Zugleich muss man aber auch zugeben: aus diesem Anekdoten-Reichtum entfaltet sich die einnehmende Qualität der beiden „Lyrics“-Bände. Sie liegen im fortwährenden Strom von Geschichten. Letztere handeln vom Plattenhkauf in Jamaika. Oder – wie ausgerechnet „I Lost My Little Girl“, jenem Song, den er direkt nach dem Tod seiner Mutter geschrieben hatte – von der ersten, längst berühmten Begegnung mit John Lennon. Sie skizzieren mit wenigen Strichen die gemeinsame Tourbusfahrt mit Roy Orbison, während dieser „Pretty Woman“ schreibt.

Oder lassen die familiären Feiern in Liverpool aufleben. Verwoben mit dem unablässigen Ausbreiten der jeweils zum Erzählten sich fügenden Materialien. Getragen von einem überzeugenden Bildkonzept und einer hochwertigen Buchausstattung. Verbunden mit der Aura des Weltstars, der unter Stars verkehrt entsteht vor den Augen der Leser ein dichtes Atmosphären-Buch – selbstverständlich handelt es sich bei Dustin, der McCartney nach Picassos Tod zum Dichterwettbewerb herausfordert, um Dustin Hoffmann. Es gibt in diesen üppigen zwei Bänden alles, nur eben eines nicht: Musik. Doch schon der Poptheoretiker Diedrich Diederichsen wies ja darauf hin: dies sei ein Kennzeichen von Pop, dass es um alles gehe, nur nicht um die Musik. Räumt die Kaffee-Tische frei. Diese beiden Bände benötigen Platz. Wem das Akustische zu kurz kommt, für den wird passende Musik nicht allzu fern liegen. Oder der achte auf den sanften Klang der Seiten beim Blättern.

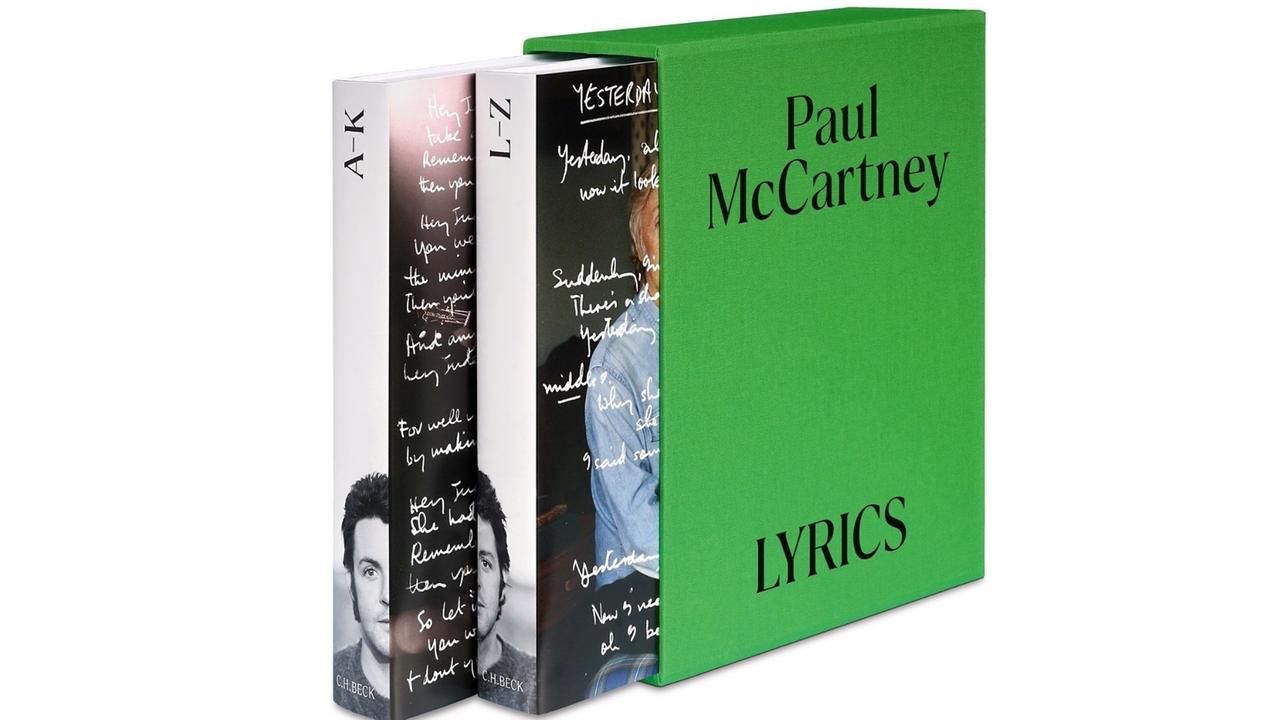

Paul McCartney: „Lyrics. 1956 bis heute“

Herausgegeben und mit einer Einleitung von Paul Muldoon

C.H. Beck Verlag, München

2 Bände, 874 Seiten, 78 Euro.

Herausgegeben und mit einer Einleitung von Paul Muldoon

C.H. Beck Verlag, München

2 Bände, 874 Seiten, 78 Euro.