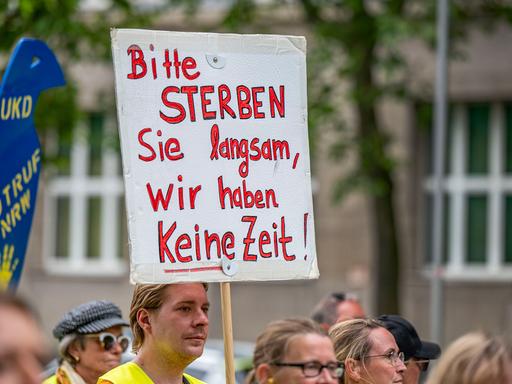

Seit Anfang Mai sind in NRW die Beschäftigten an den sechs Universitätskliniken des Landes in einen unbefristeten Streik getreten. Sie haben angekündigt, so lange weiterstreiken zu wollen, bis ihre Forderung nach einem „Tarifvertrag Entlastung“ erfüllt wurde – und zwar für alle Beschäftigten aus der Pflege, aber auch aus der Technik, dem Fahrdienst, der Radiologie oder dem Labor, dem Service oder der Physiotherapie. Darin sollen unter anderem verbindliche Personalbemessungen für alle Arbeitsbereiche und ein Belastungsausgleich für unterbesetzte Schichten festgeschrieben werden. Eine Einigung ist nicht in Sicht.

Wie ist die Situation an den Unikliniken in NRW?

Allein in NRW fehlen laut der Gewerkschaft Verdi rund 20.000 Fachkräfte in den Krankenhäusern und rund 14.000 Menschen in der Altenpflege. Die Folge: Überstunden, keine Pausen, chronische Überbelastung, Einspringen aus der Freizeit. Diese Belastungssituation betrifft alle Arbeitsbereiche – und besonders die Pflege als größte Berufsgruppe. Die Beschäftigten in den Universitätskliniken fordern daher wirksame Maßnahmen zur Entlastung – von der Politik und von den Arbeitgebern.

Ein Problem dabei ist auch die unterschiedliche Finanzierung der verschiedensten Klinikbereiche. Während das Land die Investitionskosten der Krankenhäuser übernimmt, zum Beispiel für Gebäude und Geräteausstattung, finanzieren die Krankenkassen Teile des Pflegepersonals sowie zusätzlich durch Fallpauschalen auch andere Bereiche – allerdings deckt das die Kosten nicht komplett.

Der Streik hat mittlerweile große Auswirkungen: Hunderte Operationen sind ausgefallen, allein in der Uniklinik Essen laut einem Bericht der „WAZ“ bereits mehr als 1.100. Inzwischen seien auch Krebspatienten von den OP-Absagen betroffen.

Die Arbeitgeberseite zeigt Verständnis für die Beschäftigten, verweist jedoch auf fehlende Pflegekräfte am Markt. Darüber hinaus gibt es rechtliche und politische Hindernisse, die verhindern, dass Universitätskliniken einen „Tarifvertrag Entlastung“ mit ihren Beschäftigten vereinbaren können. Anders als bei üblichen Tarifverhandlungen müssen in diesem Fall völlig neue Strukturen und Gesetzeslagen geschaffen werden: Die NRW-Universitätskliniken müssten aus dem Arbeitgeberverband und damit aus der Tarifgemeinschaft der Länder austreten und dafür müsste auch das Hochschulgesetz in NRW geändert werden.

Obwohl die Zeit drängt, gab es dazu zunächst mit Verweis auf die laufenden Koalitions- wie auch Tarifverhandlungen in NRW „keinen Kommentar“. Aktuell ist die im Mai 2022 abgewählte schwarz-gelbe Landesregierung mit dem zuständigen Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nur geschäftsführend im Amt. Die voraussichtlich neue schwarz-grüne Regierung mit Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und der grünen Spitzenkandidatin Mona Neubaur verhandelt noch über ihren Koalitionsvertrag. Erst Ende Juni soll er stehen.

Warum fehlt es an Personal?

Schlechte Arbeitsbedingungen, Überstunden, zu wenig Personal, Stress und Infektionsrisiko während der Corona-Pandemie: Immer mehr Pflegekräfte verlassen ihren Beruf wegen der Belastungen oder reduzieren ihre Arbeitszeit. Ende 2021 konnten deshalb bis zu 4.000 weniger Intensivbetten als noch ein Jahr zuvor betrieben werden. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut YouGov denken zwei Drittel der Pflegenden über den Ausstieg aus dem Beruf nach. Nach Schätzungen des Deutschen Pflegerats werden bis 2030 rund 500.000 Vollzeitkräfte in der Pflege fehlen. Zudem gehen allein in den nächsten zehn bis zwölf Jahren 50.000 Pflegekräfte in Rente.

Studie: mindestens 300.000 zusätzliche Pflegekräfte möglich

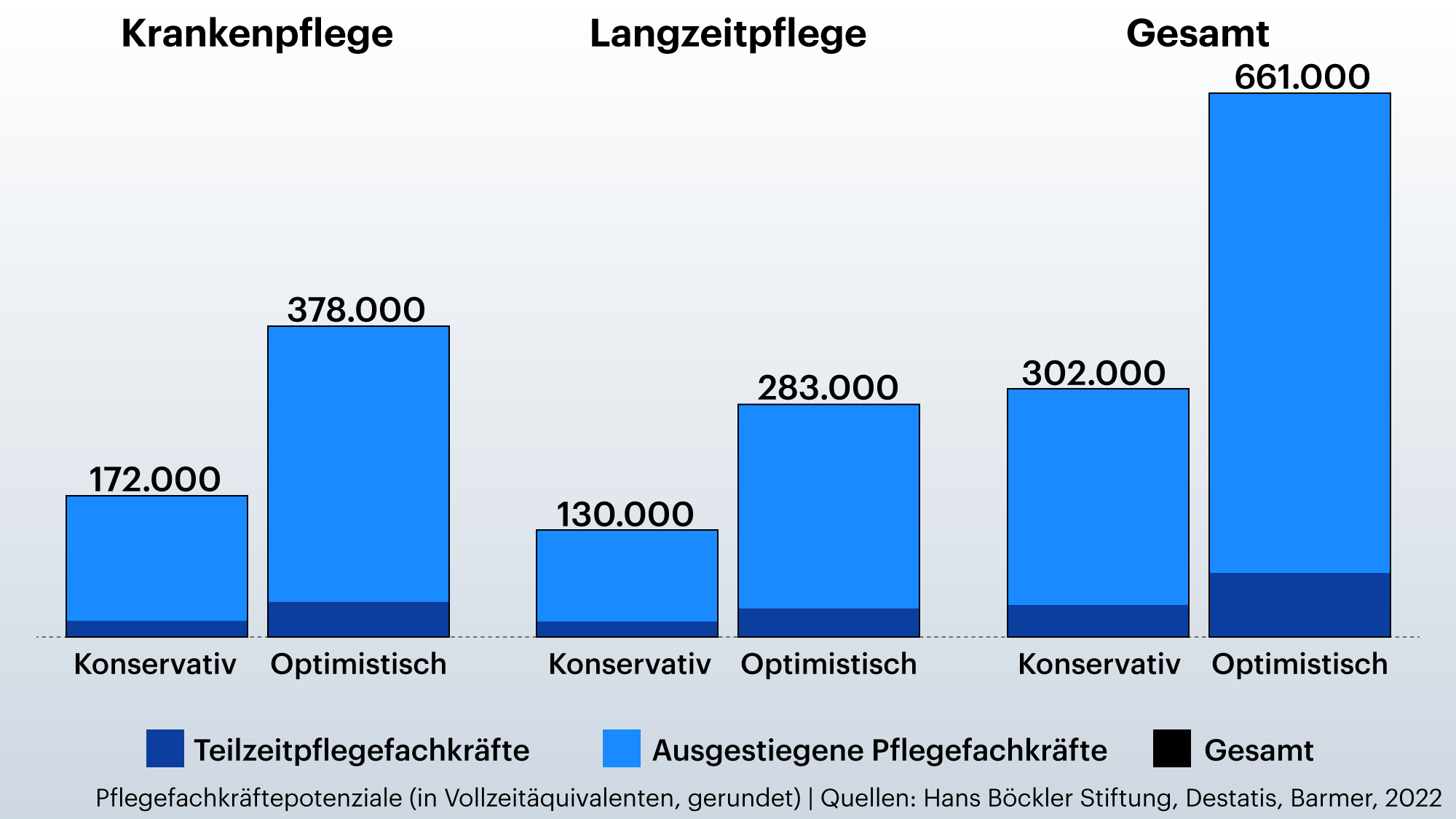

Würde man die Rahmenbedingungen allerdings verbessern, wären laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung mehr als die Hälfte der ausgestiegenen Pflegebeschäftigten bereit, in ihren Beruf zurückzukehren – und die Hälfte der in Teilzeit Beschäftigten würde ihre Stundenzahl aufstocken. Demnach stünden Deutschland mindestens 300.000 Vollzeit-Pflegekräfte zusätzlich zur Verfügung – in einem optimistischen Szenario sogar bis zu 660.000 Vollzeitkräfte.

Entscheidend sei laut der Studienverantwortlichen, die Negativspirale aus problematischen Arbeitsbedingungen und daraus folgendem Rückzug aus der Pflege entgegenzuwirken und stattdessen zur Stundenerhöhung und Rückkehr in den Beruf zu motivieren.

Was fordern die Beschäftigten?

Die Beschäftigten der Universtitätskliniken fordern laut Verdi verbindliche Personalbemessungen für alle Arbeitsbereiche an den Krankenhäusern und einen Belastungsausgleich für unterbesetzte Schichten. Verdi fordert zusätzlich verbindliche Personalvorgaben per Gesetz, die für alle Krankenhausbereiche gelten sollen.

In der bundesweiten Studie der Hans-Böckler-Stiftung gaben die Beschäftigten an, sie wünschten sich am meisten eine Personaldecke, die sich tatsächlich am Bedarf der pflegebedürftigen Menschen ausrichtet. Außerdem fordern die Pflegekräfte eine bessere Bezahlung und verlässliche Arbeitszeiten. Mehr Zeit für menschliche Zuwendung zu haben, nicht unterbesetzt arbeiten zu müssen und verbindliche Dienstpläne sind für die Befragten weitere zentrale Bedingungen. Ebenso wünschen sie sich respektvolle Vorgesetzte, einen kollegialen Umgang mit allen Berufsgruppen, mehr Augenhöhe gegenüber den Ärztinnen und Ärzten, eine vereinfachte Dokumentation und eine bessere Vergütung von Fort- und Weiterbildungen.

Wie könnten die Forderungen erfüllt werden?

Die Ampel-Koalition hat sich das Thema Pflege auf die Fahnen geschrieben: „Wir wollen einen Aufbruch in eine moderne sektorenübergreifende Gesundheits- und Pflegepolitik und ziehen Lehren aus der Pandemie, die uns die Verletzlichkeit unseres Gesundheitswesens vor Augen geführt hat“, heißt es im Koalitionsvertrag. Den Pflegeberuf will die Regierung „etwa mit Steuerbefreiung von Zuschlägen, durch die Abschaffung geteilter Dienste, die Einführung trägereigener Springerpools und einen Anspruch auf familienfreundliche Arbeitszeiten“ attraktiver machen.

Doch trotz des Pflegebonus für in der Corona-Pandemie besonders geforderte Pflegekräfte in Höhe von insgesamt einer Milliarde Euro fühlen sich viele Beschäftigte mit ihren Probleme auch im dritten Pandemiejahr nicht ausreichend wahrgenommen. Neben einer dauerhaft besseren Bezahlung müsse die Arbeitsbelastung sinken und auch am Image des Berufs gearbeitet werden, der vor allem als anstrengend gilt.

Der Deutsche Pflegerat, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und Verdi hatten bereits im Janur 2020 dem damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Eckpfeiler für ein neues Pflegepersonalbemessungsinstrument (PPR 2.0) vorgelegt. Mit dem Regierungswechsel schaffte es PPR 2.0 in den Koalitionsvertrag. Beim Krankenhausgipfel im März 2022 erklärte Staatssekretär Edgar Franke (SPD) jedoch, dass man an einem neuen Instrument für die Personalbemessung in der Pflege arbeite und aktuell prüfe, ob man PPR 2.0 einsetze.

Der Koalitionsvertrag sieht zudem die Prüfung einer freiwilligen Pflegevollversicherung vor. Doch weil die Finanzierung der Verbesserungsmaßnahmen in der Pflege noch nicht geklärt ist, befindet sich das Thema weiter in der Schwebe.

Quellen: Vivien Leue, Volker Finthammer, UKD, Verdi, Hans Böckler Stiftung, DKG, Reuters, og