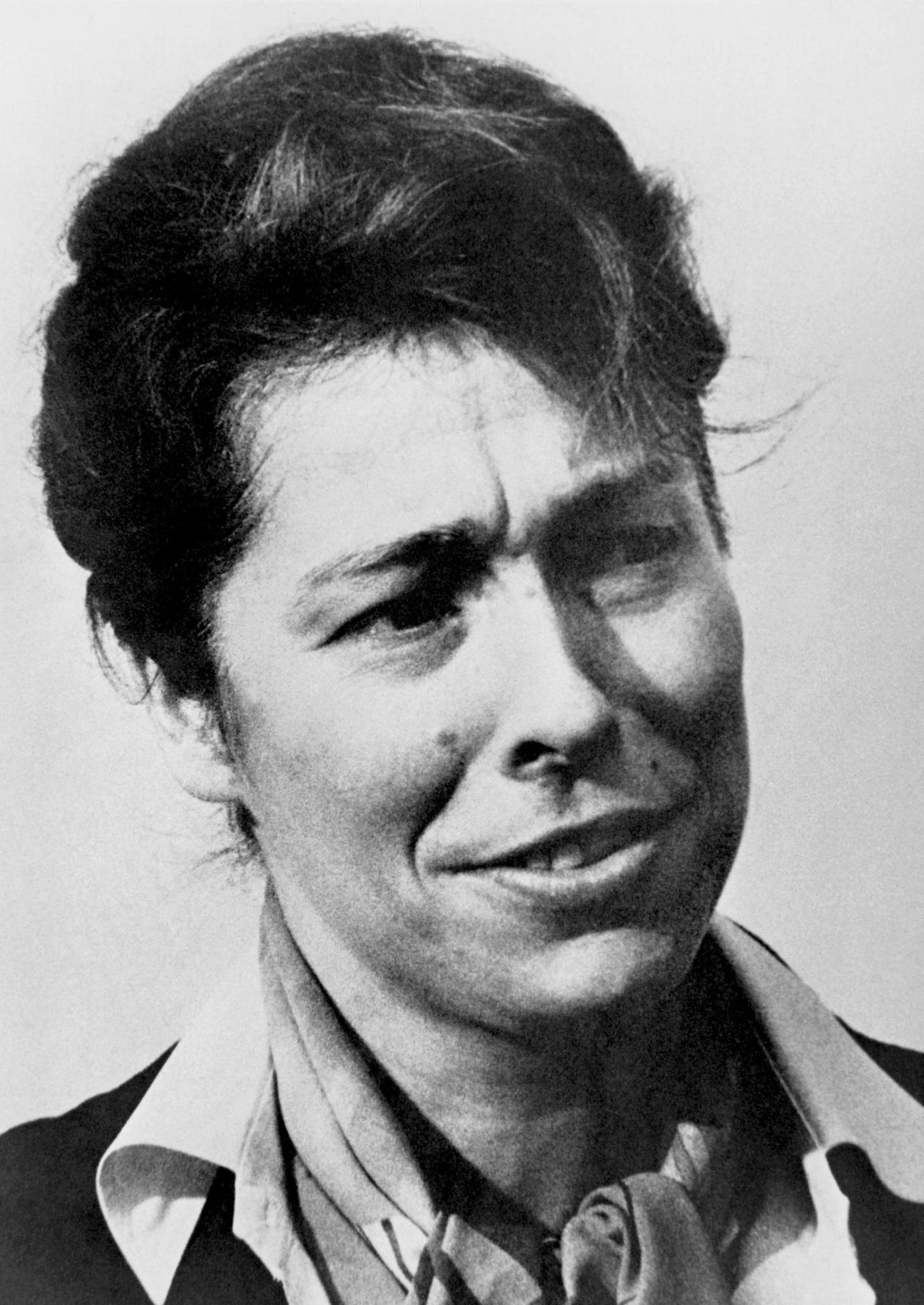

Geboren im Krieg, 1943 in Berlin, in ein Elternhaus, das dem Nationalsozialismus Widerstand leistete. Die Mutter katholische Sozialarbeiterin, der Vater Lehrer, später dann Oberschulrat. Beide engagierten sich nach dem Krieg für eine neue Verständigung mit Frankreich und Polen, erzogen die Kinder im europäischen, christlichen und sozialistischen Geist. Das Mädchen Gesine machte 1962 am Französischen Gymnasium in West-Berlin Abitur, studierte dann in Berlin, Freiburg, später auch in Warschau und Krakau alles, was die Geisteswissenschaften hergaben, und lernte den späteren Gatten kennen, dessen Namen sie bis heute trägt.

Gesine Schwan promovierte 1970 über den polnischen Philosophen Leszek Kołakowski und wurde Assistenz-Professorin und mit kaum 34 Jahren dann Professorin am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Sie las und lehrte Marx, sie wurde Mitglied der SPD – doch nicht als Marxistin, sondern als Sozialdemokratin, die gegen die Repression der kommunistischen Regime in Osteuropa eintrat.

1999 wurde Gesine Schwan Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. In dieser Funktion, ausgezeichnet schon mit vielen Preisen für ihr deutsch-polnisches Verständigungswerk, kürten SPD und Bündnisgrüne sie 2004 zu ihrer Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten. Binnen Tagen gewann sie Sympathien über das rot-grüne Lager hinaus, wurde zur "Bundespräsidentin der Herzen" ausgerufen – unterlag jedoch erwartungsgemäß dem Kandidaten von Union und FDP Horst Köhler. 2009 wagte sie eine weitere Kandidatur, verlor jedoch erneut.

Unverdrossen mahnt Gesine Schwan, seit 2014 Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD, ihre Partei zu weniger machttaktischem Klein-Klein – und zu weiteren Horizonten.

"Ich bin nicht mit katholischem Mief aufgewachsen."

Idealismus muss nicht immer Erfolg bedeuten. Eine Tochter aus linkem Berliner Hause.

Rainer Burchardt: Frau Schwan, Ihre Mutter, so lässt sich finden in Beschreibungen, sei eine politisch aktive Katholikin gewesen. Sie sind auch katholisch, Sie sind politisch aktiv. Setzen Sie sozusagen das Erbe Ihrer Mutter fort?

Gesine Schwan: Zum Teil setze ich das Erbe meiner Mutter fort. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie sie, aber auch mein Vater auf mich gewirkt haben. Beide Eltern waren politisch, aber sie war vielleicht dann nach dem Zweiten Weltkrieg noch klarer politisch engagiert. Aber beide waren politisch und beide haben auch meinen älteren Bruder und mich sehr in die Richtung hin erzogen, politische und soziale Verantwortung zu übernehmen und sich dafür auch zu interessieren, vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus. Beide waren zusammen im Widerstand, beide haben sich entschieden, ein jüdisches Mädchen zu verstecken. Also das war schon viel, was sie zusammen gemacht haben.

"Adenauer war bei uns überhaupt nicht gelitten zu Hause"

Aber meine Mutter hat dann nach dem Krieg versucht, mehrere Parteien zu gründen, immer mal eine Frauen- und dann wieder eine Friedenspartei, das ist alles missglückt. Und das hat mich auch einiges gelehrt, dass so ein idealistischer Impetus auch nicht immer Erfolg hat und dass es auch nicht so leicht war in diesem Milieu. Man muss rückwärts gewandt sagen, dass das Milieu, in dem die Eltern dann nach 1945 waren, wo sie ja eine Minderheit waren in der deutschen Gesellschaft, mit dieser politischen Biografie, auch manchmal ein bisschen was Sektiererisches hatte. Die waren halt sehr links. Unkonventionell links, nicht unbedingt parteipolitisch links, auch nicht gewerkschaftlich, aber sei fanden schon, dass man doch sehr strenge moralische und intellektuelle Maßstäbe anlegen müsste an alle Menschen. Und auch so tendenziell ein bisschen, dass, wer ihre Meinung nicht teilte, entweder nicht richtig intelligent war oder moralisch nicht in Ordnung. Also, ich sage es etwas zugespitzt.

Burchardt: Ehrlich?

Schwan: Ja, ja. Also das war schon … Sie hatten natürlich auch einen Rochus in der Nachkriegsgesellschaft auf so viele Nazis oder Mitläufer, die wieder in Position waren, die wieder obenan waren. Die 50er-Jahre waren für sie und damit auch für mich und meinen Bruder doch schon auch Restaurationsjahre. Also, Adenauer war bei uns überhaupt nicht gelitten zu Hause. Meine Mutter war zunächst in Heinemanns Gesamtdeutscher Volkspartei, obwohl sie nichts Nationales verfolgte, aber als integrer Politiker und der, der sich gegen Adenauer gewendet hatte, war er bei uns sehr hoch geachtet, auch mit der evangelischen Kirche, obwohl meine Mutter katholisch war. Aber das war nie Grund …

"Kirchentradition geht in Richtung Gehorsamsreligion"

Burchardt: Wollte ich gerade sagen! Heinemann war evangelisch und letztendlich nachher auch bei der SPD, aber trotz alledem, welchen Einfluss hat das gehabt damals?

Schwan: Ja, aber das Kirchlich-Christliche, das spielte eine Rolle, überhaupt nicht das Konfessionelle. Mein Vater war aus der evangelischen Kirche ausgetreten, sodass ich da in so einem gemischten Haus aufgewachsen bin, was ich immer sehr gerne hatte. Ich bin nicht mit katholischem Mief aufgewachsen, dagegen war schon mein Vater eine klare Brandmauer sozusagen.

Burchardt: Was ist katholischer Mief?

Schwan: Ach, na ja, das ist … Also ich habe mich ja erst als Erwachsene taufen lassen, mein Vater hat dafür gesorgt, dass wir beide nicht getauft wurden. Aber ich habe das aus Gründen der Theologie gemacht, die aber sich nicht immer deckt mit der katholischen Praxis der Kirche. Die ist ja oft viel, viel bornierter, auch menschenfeindlicher, wie ich finde, als die katholische Theologie, also Thomas von Aquin und so weiter. Katholischer Mief ist schon sehr häufig sehr eng und konventionell und sehr auch autoritär.

Burchardt: Trotz des Beichtstuhls?

Schwan: Na ja, gerade! Also ich meine, die Institution spielt in der katholischen Kirche eine große Rolle. Und während ich glaube, dass die Theologie, ernstgenommen, das individuelle Gewissen völlig schützt, auch gegen irgendein Urteil des Papstes, das individuelle Gewissen ist schon sehr stark gemacht. Aber die Kultur und die Tradition der katholischen Kirche geht sehr in die Richtung Gehorsamsreligion, Gehorsamskonfession. Das ist weniger so im Protestantismus.

Linkskatholizismus nicht mehr unbedingt die Minderheit

Burchardt: Aber da drängt sich, wenn Sie das jetzt so sagen – und das ist ja überzeugend –, doch die Frage auf: Welche Position haben Sie jetzt in der Wahrnehmung der katholischen Kirche? Sind Sie Outsider?

Schwan: Nein, ich bin keine Outsiderin, aber das, was man so Linkskatholizismus nennt, ist heute vielleicht nicht mal mehr wirklich eine klare Minderheit, war aber zur Zeit der Vorherrschaft des konventionellen Katholizismus schon eher eine Minderheit. Aber es ist nicht von ungefähr, dass zum Beispiel auch in der SPD Müntefering, Jochen Vogel, Waldemar von Knöringen, Andrea Nahles … Das sind alles Linkskatholiken, ja?

Burchardt: Kinder der Soziallehre der katholischen Kirche.

Schwan: Ja, die Soziallehre der katholischen Kirche, aber auch sozusagen die Gewissensbindung. Religion ist das Letzte, Partei ist nur das Vorletzte, das ist unser Credo in der Partei. Und wenn man dann aber gar nichts Letztes hat … Man hat vielleicht trotzdem, sicher, oft ein Gewissen, das will ich nicht bestreiten, aber für mich ist das schon so eine besondere Farbe, die ich immer wieder merke, dass man schon in dieser Theologie seinem eigenen Gewissen sehr folgen soll und dass die katholische Theologie dieses Leib-Seele-Verhältnis enger nimmt. Es gibt ein bisschen die Gefahr in der evangelischen Theologie, dass es nur noch der Geist ist und nicht mehr der Körper und alles das, was damit zusammenhängt, und im Gegenteil dass die eigenen körperlichen Regungen bis hin zur Sexualität immer unter dem Verdacht der Sünde stehen. Das ist im Katholizismus, in der katholischen Theologie nicht. In der Praxis oft, aber …

"Es wurde bei uns viel debattiert, vor allem bei Tisch"

Burchardt: Ja, wollte ich gerade sagen.

Schwan: Ja, ja, ja!

Burchardt: Die Praxis sieht ja anders aus.

Schwan: Ja, ja, ja!

Burchardt: Hatte Ihr Vater auch Einfluss insofern? Der war dann Oberschulrat in Berlin. Hat der Sie auch in diese Richtung … Er war ja damals Protestant, denke ich, wenn er später ausgetreten ist …

Schwan: Na, er war aus der Kirche ausgetreten.

Burchardt: War er da schon raus?

Schwan: Ach, der ist als Freiwilliger in den Ersten Weltkrieg gegangen, er war Jahrgang 1897! Ist dann ganz schnell verschüttet worden und ich sage immer, er ist dann stante pede von Thron und Altar zu Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht übergegangen. Und bei ihm war sehr wichtig dieser Einfluss der Aufklärung des rationalen Arguments. Es wurde viel bei uns auch, vor allen Dingen bei Tisch, beim Essen, viele Unterhaltungen, viel debattiert. Mein Vater achtete sehr auf die Sprache und auf die Korrektheit der Sprache und auch auf gute Begründungen. Da wurden wir dann auch immer herausgefordert. Und dieser Tradition fühle ich mich auch verbunden. Also man hat mir manchmal gesagt, ich sei eine protestantische Katholikin, und da ist vielleicht was dran.

"Und Philosophie ist nach wie vor meine Hauptmaterie."

Prägende Begegnung mit Philosoph Leszek Kołakowski

Burchardt: Es ist ja so, Frau Schwan, Sie haben Abitur hier in Berlin auch gemacht und sind dann ins Studium gegangen. Psychologie haben Sie studiert, Sie haben Politologie studiert, Soziologie. Also im Grunde genommen ist das ja auch, sagen wir mal, für eine politische Laufbahn, vermute ich mal, sehr ausschlaggebend gewesen. Welchen Einfluss hatte das Studium und dann nachher, als Sie auch bei OSI, also beim Otto-Suhr-Institut ja immerhin als Dekanin … und letztlich waren es die 60er-Jahre, das war ja nun eine wilde Zeit auch hier in Berlin! Welchen Einfluss hat das Studium oder diese Vielfalt des Studiums für Sie gehabt?

Schwan: Einen großen Einfluss. Aber ich habe mir ja auch selbst die Vielfalt organisiert. In gewisser Weise … Ich habe angefangen mit Romanistik und Geschichte, weil ich ja auf dem Französischen Gymnasium war. Dann hat mich Romanistik enttäuscht, weil alles auf Deutsch war unter anderem. Und dann habe ich Geschichte und Politikwissenschaft, aber mein Hauptfach war Philosophie, bei Wilhelm Weischedel habe ich promoviert. Und Philosophie ist nach wie vor meine Hauptmaterie, auch als politische Philosophie und dann politische Theorie. Denn mich hat immer interessiert: Wie begründe ich eine Position? Die Legitimation, die Rechtfertigung – protestantische Theologie! –, die Begründung hat mich immer sehr interessiert, weil das letztlich die Basis meines Handelns ist. Also mich hat Handeln vornehmlich interessiert, aber ich muss es gut begründen können.

Burchardt: Ihre Dissertation hatte doch zum Thema Marxismus und Freiheit, wenn ich das mal auf eine schlichte Formel bringen darf, ne?

Schwan: Fast, nein. Ja, indirekt. Also, meine Dissertation ging um den polnischen Philosophen Leszek Kołakowski. Der hat als fast orthodoxer Marxist begonnen, hat sich dann sehr schnell in die revisionistische Richtung begeben, das heißt, er hat mit dem jungen Marx den alten Marx und den Stalinismus und so was kritisiert. Und der vollkommene Titel hieß: "Leszek Kołakowski – eine Philosophie der Freiheit nach Marx". Und das "nach" war doppeldeutig, später als Marx und auch …

"Immer in Richtung individueller Freiheit ausgerichtet"

Burchardt: Aber mit Bezug auf Marx.

Schwan: Aber immer auch noch mit innerlichem Bezug auf Marx, obwohl er sich nicht mehr als Marxist verstand. Und dieses Spannungsverhältnis natürlich auch von individueller Freiheit und einem systemisch auf Notwendigkeit zielenden Marxismus spielte da auch eine Rolle, auch für mich, und ich war immer in Richtung individueller Freiheit ausgerichtet. Also alles, was mich in ein System zwingen würde, theoretisch oder praktisch, habe ich abgelehnt und auch immer dann theoretisch die Gründe gesucht und gefunden, warum ich das ablehnen würde. Aber trotzdem muss auch ich sagen, einige Grundideen von Karl Marx und seiner Anthropologie, die eigenen Fähigkeiten in der Auseinandersetzung mit der Welt als Arbeit zu realisieren, sie zu erfahren, sie weiterzuentwickeln, für mich eine große Befriedigung bedeutet. Und das finde ich nach wie vor sehr wichtig. Nur …

Burchardt: Ist das ein fließender Prozess bis heute?

Schwan: Mein Verhältnis zu Marx?

Burchardt: Nein, die Interpretation Marx' in Sachen Freiheit.

Schwan: Bei mir individuell eigentlich nicht so sehr, weil ich dann so nach zehn, zwölf Jahren Marx-Studium – und dann habe ich ja auch viel unterrichtet – gefunden habe, dass Marx ein genialer Denker ist, ein vielseitiger Denker, ein perspektivenreicher Denker, insbesondere Philosophie, Politik, Soziologie, Ökonomie, das zusammen gesehen hat, aber dass er zum Beispiel doch in der deutschen Tradition steht, wo der Konflikt eine nur negative Rolle spielt und man ihn überwinden will.

Marx' Utopie: "antipluralistische Antikonfliktposition"

Also seine Vorstellung der klassenlosen Gesellschaft ist ja eigentlich nicht eine pluralistische, offene Gesellschaft mit Konflikten und so weiter, sondern da ist schon ein Podium für harmonistische bis totalitäre Interpretation, oder auch technokratische, an die Stelle der Herrschaft über Menschen soll die Verwaltung von Sachen treten. Aber die Verwaltung von Sachen ist auch eine Herrschaft. Das hatte er so nicht wahrgenommen. Das heißt, diese antipluralistische Antikonfliktposition, die Ablehnung der liberalen Tradition habe ich sehr früh nicht akzeptiert. Aber das heißt nicht, dass der Liberalismus für mich die Basis geworden ist. Der, finde ich, ist auch zu schmal, sondern da muss man schon auch breiter sehen, dass der Mensch von allem Möglichen leben muss.

Burchardt: Ihre Beschäftigung mit Kołakowski hat Ihnen wahrscheinlich auch sehr viel mehr Nähe als vorher zu Polen gebracht. Sie sind ja dann auch irgendwann mal Präsidentin der Viadrina in Frankfurt/Oder gewesen. Wie wichtig war das für Sie, dass Sie diese, ich sage jetzt mal ganz platt formuliert: deutsch-polnische Annäherung, die im Augenblick ja nun alles andere als bequem ist oder als konfliktfrei, eine große Rolle gespielt haben muss in Ihrem Leben?

Schwan: Ja, eine sehr große, durch Einfluss meiner Mutter – nicht zunächst Kołakowski –, die in Schlesien/Oberschlesien geboren war, als Deutsche, aber eine sehr positive Einstellung zu Polen hatte, und durch den allgemeinen Einfluss beider Eltern, dass ich mich an der Wiedergutmachung beteiligen muss in Europa und an der Völkerverständigung und an der Versöhnung, habe ich nach dem Abitur, wo ich viel Französisch gemacht habe, angefangen, Polnisch zu lernen, einfach so. Und dann hat sich das ergeben – damals wurde Leszek Kołakowski im Westen bekannt –, dass ich ein Dissertationsthema suchte für die philosophische Dissertation.

Das war dann Leszek Kołakowski und das war für mich eine wunderbare Lebensentscheidung. Denn der war ja sehr religionsphilosophisch interessiert, er war auch sehr theologisch interessiert. Und ich dachte erst, es wäre eine Herausforderung für mich, weil ich ihn für einen Atheisten gehalten habe. Er hat auch immer gesagt, er würde nur kurz vor dem Tod sich taufen lassen, so wie Konstantin, damit ihm auch alle Sünden gleich vergeben sein würden. Also er war da auch immer Ironiker, aber er war dann eigentlich gar kein Atheist, sondern hat sich ständig auseinandergesetzt, religionsphilosophisch. Das war in der Sache für mich prägend, aber das war auch persönlich dann sehr prägend. Das war ein wunderbarer Freund, er musste ja 68 raus mit seiner Frau Tamara, eine tolle Frau, die jetzt noch in Oxford lebt, er ist vor ein paar Jahren gestorben. Und das war für mich sozusagen eine existenzielle Bindung.

Und von da ging es dann weiter, dass ich Demokratietheorie, aber auch noch mal Auseinandersetzung mit Marx mit seinen politökonomischen Voraussetzungen betrieben habe. Das alles war für mich immer … Also ich habe das nie geschrieben, um irgendeinen akademischen Grad zu bekommen. Ich hatte das Glück, immer Sachen zu behandeln, die meine Existenz betrafen.

"Bin bis heute froh, in der SPD zu sein, auch im Niedergang"

"Ich war ja nie Marxistin, ich musste also auch nicht Revisionistin werden."

Burchardt: Sie waren damals ja auch in einem Konflikt, will ich mal sagen, wenn ich denke … Es wurde damals so öffentlich gehandelt, das Papier, Rix Löwenthal, Gesine Schwan, das ist purer Revisionismus. Und da fragt man natürlich auch: Was hatten Sie damit in der SPD verloren? Sie sind ja Anfang der 70er-Jahre auch in die SPD eingetreten, wie ich gelesen habe wegen Willy Brandt und seiner Ost-Politik, wahrscheinlich auch wegen Polen und im Dezember …

Schwan: Ja, ja, Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze.

Burchardt: Ja, und im Dezember war der Kniefall, 1970. Also von daher gab es ja nun einen vielfältigen Einfluss. Aber die Frage trotz alledem, wenn man jetzt guckt: Verläuft Ihr politisches Leben nicht ein bisschen in der Sinuskurve?

Schwan: Eigentlich nicht, denn es war klar, dass ich nie in die CDU eintreten würde. Meine ganze Familie fühlte sich links, das wäre nicht gewesen, und FDP auch nicht. Also die FDP, das war auch eine soziale Gruppe, die ich damals in der sozialliberalen Koalition sehr gerne mochte, und ich habe jetzt noch einige FDP-Ältere aus der Partei, mit denen ich mich sehr gut verstehe, Gerhart Baum und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger zum Beispiel. Und ich leite das Kuratorium der Theodor-Heuss-Stiftung, das ist keine Parteistiftung, aber ist von Hildegard Hamm-Brücher gegründet, also da habe ich meine Affinitäten hin. Aber es war ganz klar: Das soziale Engagement ist ganz vorrangig für mich und da gab es noch keine Grünen, eine Linke schon gar nicht, da kam für mich nur die SPD infrage. Und ich bin bis heute froh, in dieser Partei zu sein, auch im Niedergang. Also mich haben immer schwierige Aufgaben gelockt und nicht Mainstream folgen, das hat mich nie gelockt.

Burchardt: Ja, keine Kriegsgewinnlerin.

Schwan: Nee. Ist auch nicht …

Burchardt: Oder Krisengewinnlerin.

SPD mehr als alle anderen Parteien herausgefordert

Schwan: Ist auch intellektuell nicht interessant und auch emotional nicht interessant. Und ich finde nach wie vor, dass die SPD vor der Herausforderung steht, mehr als alle anderen gegenwärtigen deutschen Parteien, ein breites Spektrum von Sozialzugehörigkeiten abzudecken. Die Grünen haben einen relativ homogenen Hintergrund, die CDU hatte mal einen Arbeitnehmerflügel, aber der hat keinen großen Einfluss auf die Partei, das ist wenn der Wirtschaftsflügel, der da Einfluss hat. Und die Linke hat auch ein Milieu für sich und die SPD muss viele Spagate machen. Das macht es ihr auch so schwer und deswegen ist die Sozialdemokratie nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa in schweren Wassern. Das ist erst mal analytisch nachvollziehbar und sie muss Antworten finden, die die CDU gar nicht sucht, weil sie sie gar nicht braucht, weil ihre Wählerschaft sich dafür gar nicht interessiert.

Burchardt: Sie sind ja in den 80er-Jahren Mitglied der Grundwertekommission der SPD gewesen und dann irgendwann dort auch dreikant rausgeflogen. War das diese Revisionismusphase? Oder was war da eigentlich der Grund?

Schwan: Also ich war ja nie Marxistin, ich musste also auch nicht Revisionistin werden. Ich war Antikommunistin, das ist ganz klar. Und zwar nicht, weil ich das sozusagen mit der Muttermilch bekommen hatte, meine Eltern waren ja mit Kommunisten zusammen im Widerstand. Aber als kleines Kind habe ich schon die Volkspolizei in der S-Bahn schrecklich gefunden. Ich hatte da eine Intuition, da stimmt was nicht mit diesem Regime. Und Verwandte von uns sind geflüchtet, und dann meine Beziehung zu Polen …

Burchardt: Also war es der real existierende Kommunismus …

Schwan: Ja, ganz klar, der real existierende Kommunismus, den ich ablehnte. Meine Freunde in Polen waren Leszek Kołakowski, der rausflog, waren Krzysztof Pomian, waren also aus der Universität welche. Und alle die hatten es dann schwer. Beim Kriegszustand wurden sie eingelocht und … Also ich habe den Kommunismus als System abgelehnt und war da dann insofern auch bei der Studentenrevolte auf der rechten Seite dort, wo sich Studenten oft naiv …

"Minderheitenpositionen war ich gewohnt"

Burchardt: Ja, Sie waren eine Hassfigur damals, das stimmt!

Schwan: Ja, ja. Das machte mir aber nicht so viel, weil ich sozusagen … Minderheitenpositionen war ich gewohnt! Und ich war mir völlig sicher, dass ich keine Rechte bin! Ich kam aus einem so klar linken Milieu – antinationalistisch, sozial, meine Mutter war Fürsorgerin gewesen, mein Vater war Schulreformer aus den 20er-Jahren, also das war alles völlig klar für mich …

Burchardt: Aber trotzdem noch mal die Frage, Grundwertekommission: Galten Sie da verdächtig?

Schwan: Ja, und ich kam in die Grundwertekommission durch Jochen Vogel, der hatte so die Idee damals: Frau, katholisch und parteipolitisch rechts, optimal!

Burchardt: Passt!

Schwan: Und dann habe ich die sogenannte zweite Phase der Entspannungspolitik, die sehr stark von Egon Bahr beeinflusst war, kritisiert, aber auch von Willy Brandt mitgestützt wurde, wo diese Doppelschiene, dass wir praktisch kooperieren mit dem kommunistischen System, aber den Unterschied zwischen Demokratie und Kommunismus klar halten und wachhalten, die wurde so ein bisschen zu einem Pragmatismus verengt – nach meiner Wahrnehmung –, sodass es eigentlich immer nur noch um die Kooperation mit denen ging und hier im Westen zum Teil um Kooperation von Jusos und Kommunisten. Das fand ich alles unerträglich, das wollte ich nicht.

"Politisch-systemische Gründe gegen Kommunismus"

Und deswegen habe ich mich aus politisch-systemischen Gründen sehr scharf gegen den Kommunismus gewandt, und das galt als rechts. Das war auch der Grund übrigens: Ich war ja nie deutschnational, ganz im Gegenteil, ich bin fast antideutsch erzogen. Aber ich fand immer: Wenn das kommunistische System in der DDR aufhört, gibt es eine Wiedervereinigung! Und da haben viele getippt, übrigens auch von rechts, also auch die "FAZ", die dachte: Ach, ich bin offenbar eine Deutschnationale! Davon war nie die Rede, aber ich bin immer bei der Vereinigung geblieben, alle …

Burchardt: Aber Patriotin waren Sie.

Schwan: Nein!

Burchardt: Auch nicht!

Schwan: Patriotin war ich in dem Sinne nur, dass ich immer fand, ich muss die Verantwortung für meine Vergangenheit übernehmen, das war ja mein Hauptgeschäft, Polen, Frankreich, Aufarbeitung des Nationalsozialismus, des Antisemitismus. Ich hatte es subjektiv aber leichter, weil meine Eltern eben im Widerstand waren. Dann ist man nicht belastet davon, dass der Vater KZ-Wächter war oder so was. Die hatten es … Das waren ja einige 68er, die hatten ja rechte, reaktionäre, nationalsozialistische Eltern zum Teil. Und die ganze Aggression, die sie dann auch gegen uns brachten, war in meiner Sicht etwas, was sie eigentlich gegen ihre Eltern, ihre Väter hatten, aber auf uns als Repräsentanten des Establishments projizierten.

Sie hat ihren Mann beeinflusst, nicht umgekehrt

Burchardt: In der damaligen Zeit waren Sie – ich muss mal jetzt auch noch eine persönliche Frage stellen – mit Alexander Schwan verheiratet, auch bis heute Ihr Namensgeber, der ja auch, ich sage jetzt mal, als rechter Sozialdemokrat galt. Welchen Einfluss hat er auf Ihre damalige Tätigkeit und auf Ihre damalige Einstellung gehabt?

Schwan: Also, eher habe ich insofern einen Einfluss gehabt, als er aus einem unionsbürgerlichen Milieu kam, wo es ihm nicht in die Wiege gelegt war, in die SPD einzutreten. Das war damals noch was Besonderes für rheinländische Katholiken. Es gab ein paar, aber eigentlich war das nicht normal, während das für mich ganz selbstverständlich war. Nie wäre ich eben in die CDU eingetreten.

Und in der Auseinandersetzung innerhalb der Studentenbewegung hat das sicher eine Rolle gespielt, dass er in seiner Funktion als erster OSI-Direktor, als das losging – also Otto-Suhr-Institutsdirektor und Professor –, da auch sehr attackiert wurde, was mich mehr geschmerzt hat. Es ist immer schlimm, wenn man jemanden liebt und der wird attackiert, ist das viel schwieriger, als wenn man selbst attackiert wird.

Also, mich hat das gar nicht so gestört, wie die mich attackiert haben, bis heute bin ich da politisch irgendwie widerständiger, wie man heute sagt: resilienter, was ich übrigens von Richard Löwenthal gelernt habe. Der hat klar unterschieden zwischen Politik und Persönlichem. Der konnte sich mit Rudi Dutscke streiten und hinterher mit ihm das Bier trinken. Es war aber auch immer rational und argumentativ, und das finde ich bis heute vorbildlich.

Unterscheidung zwischen Politik und Mensch fehlt heute

Burchardt: Fehlt das heute ein bisschen?

Schwan: Ja, diese Kultur fehlt sehr. Sowohl die Auseinandersetzung um Alternativen als auch diese Unterscheidung. Man kann nicht einfach sagen Trennung, man ist ja auch emotional dabei, aber die Unterscheidung zwischen politischer Gegnerschaft und menschlicher Feindseligkeit. Und aus lauter Angst, weil man nicht mehr genügend argumentativ sich um Alternativen streitet, entsteht da oft so eine graue Masse, was in meiner Sicht unter anderem ein Grund für die Entstehung der Alternative für Deutschland ist, weil man denkt, sobald man irgendeinen politisch legitimen Konflikt angeht, dass das sofort der Anfang vom Ende ist! Nein, man muss das unterscheiden!

Burchardt: Sollte man mit der AfD mehr das Gespräch suchen?

Schwan: Meine Grundphilosophie ist: Das sind auch alles Kinder Gottes. Also ich muss mit denen umgehen, ja? Und ich muss auch mit Nazis umgehen. Aber das heißt, dass ich sehr deutlich machen muss, nicht nur wo wir uns inhaltlich unterscheiden, sondern zum Beispiel auch, welchen Schaden die in meiner Sicht anrichten und weswegen ich gegebenenfalls alles daran setze, dass sie nicht politisch wirksam werden.

Also ich finde, diese Balance muss man schaffen, dass man unterscheidet zwischen den Menschen. Das ist auch der Ursinn von Toleranz. Toleranz heißt ja nicht irgendwie gelten lassen, sondern Toleranz heißt, selbst in der größten Feindschaft erst noch mal sehen: Ist ein Mensch! Und dann aber mit aller argumentativen Schärfe dagegen angehen, denn man möchte ja nicht vor lauter sozusagen Scheißliberalität, wie man das '68 nannte, nun so tun, als wäre das nicht schlimm. Also ich bin eine Linke und frage mich immer wieder: Warum bin ich eine Linke? Nicht nur wegen der Sozialisation und der Herkunft, sondern weil ich ganz tief wünsche, dass alle Menschen die gleiche Freiheit haben, das gleiche Recht, die gleiche Chance auf Selbstbestimmung. Diese gleiche Freiheit, die Freiheit von Not und Furcht für alle, das ist für mich auch global ganz fundamental.

"Mir sind die Kaczyńskis beide nicht sympathisch"

"Ich glaube, sie hat ihr Leben lang vor allen Dingen gelernt, die anderen nicht erkennen zu lassen, was sie wirklich denkt."

Burchardt: Wenn Sie gestatten, würde ich noch mal zurückkommen auf Ihre Verbindung zu Polen und, ich sag jetzt bald: zu Kaczyński. Welche Gefühle treiben Sie eigentlich, wenn Sie die, ich sag jetzt mal: polnische Europapolitik sehen? Insbesondere gegenüber Flüchtlingen, Sie wissen, was ich meine.

Schwan: Ja. Mir sind die Kaczyńskis beide nicht sympathisch. Den verstorbenen Lech habe ich mal persönlich kennengelernt, als er als Präsident hier war, so wir mir immer Borniertheit und auch katholischer Autoritarismus bis hin zu auch Rassismus – obwohl die nicht antisemitisch sind, das muss man mal festhalten – sehr zuwider ist. Aber ich unterscheide ganz stark zwischen dieser Partei und der polnischen Gesellschaft. Denn wenn Sie auf die Ebene der Kommunen gehen – und ich bin mehr und mehr der Meinung, dass die Kommunen die zukünftigen fortschrittlichen politischen Kräfte sind –, wenn Sie auf die Ebene der Komm …

Burchardt: Aber von denen spürt man nichts.

Schwan: Doch, doch, doch, wir sind nur nicht informiert. Zum Beispiel haben elf Bürgermeister von allen wichtigen Städten am 30. Juni eine Erklärung gemacht, aber die ist auf Polnisch – ich habe sie auch auf Deutsch, ich habe sie auch verbreitet –, wo sie sagen: Wir leben in einem Zeitalter der Migration und wir polnischen Bürgermeister wollen unseren Anteil daran leisten, zu einer guten Integration beizutragen!

Vorschlag eines EU-Fonds für Flüchtlings-Aufnahme

Burchardt: Aber die Staatsführung hindert sie daran?

Schwan: Na, aber wie, das ist ein Kampf zwischen den Bürgermeistern! Das ist zum Teil auch ein parteipolitischer Kampf, weil viele Bürgermeister von der Bürgerplattform kommen, Platforma Obywatelska. Aber einer, den ich besonders liebe, das ist der von Danzig, Paweł Adamowicz, der ist sehr, sehr mutig. Und so jemand wie Adamowicz, der jetzt auch Konkurrenz sogar von der Bürgerplattform kriegt, verfolgt so was, was wir, sagen wir mal, sozialliberal genannt hätten. Und der ist sehr mutig.

Ich verfolge ja so eine politische Linie auch in Europa, im Europaparlament und überall, dass man Flüchtlinge aufnehmen soll in Europa dadurch, dass man nicht zentral, top-down von den Regierungen das auferlegt, das klappt nicht, aber dass man einen großen Fonds schafft in Europa, einen europäischen, wo sich Städte und Gemeinden bewerben können, die Flüchtlinge aufnehmen wollen. Und sie sollen dafür bezahlt bekommen, nicht nur für die Integration, sondern dasselbe drauf, dass sie die Aufnahme als ein Anschub zur eigenen Entwicklung machen.

Und das dann noch versehen mit einer Form von Governance, die ich überall proklamiere, nämlich kommunale oder städtische Administration, Unternehmen und NGOs zusammenzubringen in eine beratende Versammlung, die dann gemeinsam berät: Wollen wir Flüchtlinge, wie viele wollen wir? Damit so ein Bürgermeister nicht im Freien tanzt, sondern Unterstützung hat. Das würde Partizipation, das würde Identifikation auch mit Europa, und zwar dezentral bewirken.

Flüchtlingssommer 2015: Regierung hatte keinen Plan

Burchardt: Aber für diese Idee haben wir ja eigentlich eine Blaupause ausgerechnet hier in Deutschland gehabt. Wenn ich bedenke, wie vor zwei Jahren die deutsche Bevölkerung enthusiastisch die Flüchtlinge aufgenommen hat! Frau Merkel hat damals gesagt, wir schaffen das, wir haben gespendet ohne Ende, bis so die Kleiderlager übervoll waren, und dann irgendwann gab es ja doch dann eine Wende innerhalb des Bewusstseins.

Schwan: Ja, Moment …

Burchardt: Ist das nur politisch bedingt oder ist das auch …

Schwan: Man muss sehr genau gucken, was diese Wende betrifft. Die Leute haben gesagt, es darf nicht so völlig ungeregelt, ungesteuert, unkontrolliert weitergehen. Das haben sie gesagt und das muss man auch verstehen. Es geht nicht, dass wir plötzlich einen Bus bekommen und wissen gar nicht, wie das läuft. Das heißt, diese ungesteuerte, ungeregelte Art von, würde ich sagen, September bis März, das ist etwas, wo sie gemerkt haben, dass die Regierung nicht nur keine Kontrolle hatte, sie hatte auch gar keinen Plan. Und das ist das Eigentliche. Ich verstehe gut, dass Frau Merkel die Grenzen offen gelassen hat, aber sie hat sich damit vorher nicht beschäftigt. Und sie war immer unsolidarisch mit Griechenland und Italien, als die schon um Hilfe gebeten haben, sie hat immer nur …

Burchardt: Aber sie hat das zu einer humanen Frage erklärt.

Schwan: Na, nachher.

Burchardt: Moralisch. Ein Staat, der das nicht will, ist nicht mein Staat, hat sie gesagt.

Merkel denkt kaum strategisch, "außer wenn es um Macht geht"

Schwan: Ja, das ist hoch moralisierend, sie ist aber als Politikerin zunächst mal verpflichtet, Strategien zu entwerfen. Das hat sie überhaupt nicht getan. Das ist immer kurzsichtig bei ihr gewesen, immer hat sie von der Hand in den Mund gelebt und da ist es ihr wirklich auf die Füße gefallen, weil sie plötzlich Kritik von rechts bekommen hat. Die Kritik kam sonst von links, das hat sie nicht so sehr tangiert, aber da kam plötzlich die Kritik von rechts, und dann hat sie ja auch seit September radikal umgesteuert. Seitdem sagt sie das alles mit den humanen Werten, aber sie macht die Schotten dicht, wo immer sie kann.

Burchardt: War das Wahltaktik?

Schwan: Sie ist ja meines Erachtens viel weniger durchdacht und strategisch, außer wenn es um Macht geht. Aber inhaltlich ist sie viel weniger strategisch und durchdacht, als viele annehmen. Ich sehe überhaupt kein wirklich kontinuierliches inhaltliches Engagement, aber sie hat eine ungewöhnliche Professionalität und auch Antennen und eine Nase dafür, wie man Macht bekommt und wie man sie erhält und wie man sich völlig bedeckt hält. Sie wird ja nie … Sie kämpft ja nie mit offenem Visier, sie hat keine … Ich glaube, sie hat ihr Leben lang vor allen Dingen gelernt, die anderen nicht erkennen zu lassen, was sie wirklich denkt.

Lieber Merkel-Pragmatismus als Rechtskatholizismus der PiS

Burchardt: Ist denn vor dem Hintergrund die strikte Positionierung der PiS dann nicht das Konsequentere und eigentlich auch politisch Angesagtere?

Schwan: Nein, da, muss ich sagen, ist mir der Pragmatismus von Frau Merkel sehr viel lieber, als diese ideologisch verhärtete, geradezu fanatische Art, eine Art doch faschistisch inspirierten Rechtskatholizismus zu praktizieren und auch einen ganz starken polnischen Chauvinismus. Und ich glaube schon, dass diese Platforma Obywatelska, die ja sehr neoliberal war und die sozialen Fragen schleifen lassen hat, wie ganz viele, die sich aus dem Kommunismus und der Planwirtschaft in die neoliberale Marktwirtschaft begeben hat, auch im Baltikum, aber auch in Tschechien, Václav Klaus und so weiter … Ganz viele haben ja dann die soziale Sicherung, die sie als ein kommunistisches Element abgelehnt haben, nicht bedacht. Und es hat ja schon unter der Platforma Obywatelska Protest gegeben im Gesundheitssektor, bei den Krankenschwestern und so weiter, es hat klare Diskrepanzen gegeben zwischen Stadt und Land, zwischen Ostpolen und Westpolen.

Und ich bin nun generell der Meinung, es gibt immer viele Ursachen für solche rechten und nationalistischen – psychoanalytisch gesprochen: regressiven – Positionen, aber ganz sicher ist, dass die materielle und psychisch-emotionale, ideelle Verunsicherung ein Hauptfaktor ist. Und dann reagiert die PiS klassisch, mit nationalem Sozialismus, oder mit sozialistischem Nationalismus. Das ist eine klassische Form, das ist eine Beruhigung auf der materiellen Seite, sie haben massenhaft Kindergeld, Familiengeld gegeben und noch so eine Wohltat.

Burchardt: Die Leute eingekauft, ja.

Schwan: Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde: eingekauft. Ich kenne ein kleines bisschen die Sozialministerin, die in Polen sehr beliebt ist, von der PiS, da ist sicher auch ein Element sozialer Verantwortung drin, das, finde ich, sollte man nicht von vornherein absprechen. Auch angesichts dessen, dass diese sehr neoliberale Platforma Obywatelska sich darum eben nicht gekümmert hat, auch nicht um die Diskrepanz zwischen Stadt und Land.

Wer nicht Bundespräsidentin wird, kann trotzdem gewinnen

"Beim zweiten Mal wollte ich es gern machen, das wollten einige Herren dort nicht."

Burchardt: Frau Schwan, wir müssen zum Schluss unseres Gesprächs noch mal auf zwei herbe Niederlagen für Sie kommen, als Sie als Bundespräsidentin von SPD und Grünen kandidiert haben und zweimal gegen Horst Köhler – wenn auch immer relativ knapp, aber dann doch – verloren haben. Was hat das für Sie persönlich bewirkt? Und bei der SPD sind Sie ja auch zumindest beim zweiten Mal nicht unbedingt unumstritten gewesen als Kandidatin.

Schwan: Nein, nein. Beim ersten Mal war ich denen sehr genehm, weil ich eigentlich eine ganz schwierige Situation positiver gestaltet habe, als sie alle angenommen haben, und damit auch der SPD geholfen habe. Beim zweiten Mal wollte ich es gerne machen, das wollten einige Herren dort nicht, die längst, glaube ich, auch unter sich als Herren mit Köhler abgesprochen hatten, dass die SPD ihn unterstützt, das ist meine Wahrnehmung.

Und dass das dann erst mal anders lief, hat einige nicht gefreut. Politisch zum Teil deswegen nicht, weil ich ja nur mit der Linken zusammen hätte gewählt werden können. Und das ist bis heute ja für die SPD das Bein, das sie sich selbst stellt in meiner Sicht und wo sie sich auch von den Konservativen immer wieder ins Bockshorn jagen lässt. Ist ja klar, dass sie in Deutschland keine Politik gestalten kann ohne die Partei Die Linke, geht gar nicht! Und die Grünen. Also es geht nur Rot-Rot-Grün, und immer wieder ist sie dann auf alle solche Ängste zurückgewichen, hat auch innerhalb der Partei selbst noch ihren Ärger auf Lafontaine. Das alles finde ich sehr borniert, aber das waren politische Gründe. Ich glaube heute, dass Franz Müntefering überhaupt nicht zufrieden war mit meiner Kandidatur, hat mir das …

Sie hätte gern als Bundespräsidentin Debatten angestoßen

Burchardt: Aber das war ja klar damals.

Schwan: Er hat mir das anders gesagt, ich habe ihn gefragt, vertraulich. Aber das war der politische Grund. Ja, beim zweiten Mal hätte ich es gerne machen wollen. Ich glaube auch, dass das eine Position ist, von der man all diese schwierigen Sachen gut thematisieren kann und öffentliche Diskurse initiieren kann, auch symbolische Politik machen kann. Ich halte es für ein kulturell überaus wichtiges Amt. Aber es ist nicht so gewesen, dass ich jetzt das Gefühl hatte, jetzt bin ich gar nichts mehr, sondern ich habe sofort, mein ganzes Leben immer die Erfahrung gemacht: Wenn etwas nicht so kommt, wie du dir das wünschst, dann hat es seine guten Gründe – ich bin ja gläubig – und dann findest du andere Tätigkeiten. Und ich bin im Moment völlig glücklich mit meinen Tätigkeiten, die ich habe.

Burchardt: Haben Sie damals eigentlich einen Kardinalfehler gemacht vor Ihrer … oder während Ihrer zweiten Kandidatur, dass Sie sich gegenüber der Linken offener geäußert haben, als vielleicht einigen Genossinnen oder Genossen recht gewesen ist? Es hieß, es gab damals ja auch im Vorfeld die Ypsilanti-Diskussion und da war natürlich alles, was links war, irgendwie schon etwas anrüchig.

Schwan: Ja, aber das fand ich gar nicht einen Fehler. Wenn ich so was mache, muss ich es ja aufrichtig und transparent machen, und ich habe es gleich bei der ersten Pressekonferenz gesagt, dass ich nur mithilfe der Linken gewählt werden kann, damit es da gar kein Vertun gibt. Das war …

"Nur eine Stimme, die Köhler hatte für die absolute Mehrheit"

Burchardt: Das war ja auch rechnerisch klar.

Schwan: Ja, eben, da konnte ja jeder bis drei zählen. Ich habe zugleich Lafontaine auch kritisiert, öffentlich, und da haben manche gedacht, ich weiß nicht, was ich will. Ich fand das völlig albern, denn bei der zweiten Wahl … Wenn Herr Köhler eine Stimme weniger bekommen hätte, wären wir in den zweiten Wahlgang gekommen, das war ja nur eine Stimme, die er beim ersten Wahlgang hatte für die absolute Mehrheit. Und dann hätte die Linke vermutlich für mich gestimmt, dann wären die Relationen noch mal anders gewesen. Und das musste ich von vornherein sagen. Ich kämpfe doch nicht um eine Position und weiß von vornherein, ist Unsinn, so blöd bin ich nicht! Nein, ich sehe auch nicht, dass ich einen kardinalen Fehler gemacht habe, ich bereue das keine Sekunde. Denn ich glaube, dass es doch auch eine Bekanntheit geschaffen hat, die mir dann wiederum in der öffentlichen Debatte geholfen hat, wenn ich daran teilnehmen will. Ich glaube, ein Teil hat mir das Genick gebrochen gleichsam am Ende, eine Diskussion um den sogenannten Unrechtsstaat. Da …

Burchardt: Oh ja, da haben Sie sich geweigert, die DDR als Unrechtsstaat …

Schwan: Ich habe mich geweigert, die DDR als Unrechtsstaat zu bezeichnen. Und ich war ja nun eine eingefleischte Antikommunistin, das war ja gar nicht der Punkt, und ich weiß zum Beispiel, dass der ehemalige Verfassungsrichter Böckenförde meine Argumentation völlig schützt und sagt, wenn man einen Staat einen Unrechtsstaat nennt, der noch dazu alle Bereiche der Gesellschaft beherrscht, dann setzt man alle Menschen in diesem Staat in die Position, dass sie Kollaborateure mit dem Unrecht sind!

Antikommunismus ist nicht mehr die Herausforderung

Burchardt: Sie haben noch den rechten Seeheimer Kreis gegründet. Fühlen Sie sich da heute noch zugehörig?

Schwan: Ich habe ihn übrigens nicht gegründet, aber ich war ganz klar von '89 zugehörig …

Burchardt: Aber Sie sind doch sehr intensiv da … Ja.

Schwan: Na, also heute mache ich immer die Spargelfahrt mit, die die Seeheimer ja organisieren. Aber nach '89 hat sich vieles geändert, weil, mein Rechts-Sein war Antikommunismus. Das ist nicht mehr die Herausforderung. Wir haben eine ganz andere, wir müssen diesen Kapitalismus sozial und menschlich gestalten, das ist die Herausforderung. Und da rückt man in der Wahrnehmung der anderen automatisch nach links. Ich war es immer, sozial, weil man eben irgendwie eine auch von mir aus Mitbestimmungsregelung oder sonst was finden muss, um den zu gestalten. Und ich finde heute – es gibt ja diese drei Strömungen, die parlamentarische Linke, es gibt die sogenannten Netzwerker und dann gibt es auch den Seeheimer Kreis –, ich kann mit allen und ich möchte auch als Vorsitzende der Grundwertekommission beim Parteivorstand mit allen können. Und gerade jetzt, wenn es darum geht, die SPD zu erneuern, hoffe ich, dass ich von dieser Position her dazu beitragen kann, dass die innerlichen Dissense, die wir haben … Wir haben nach wie vor keinen inneren Konsens über das, was wir denn statt des Neoliberalismus machen wollen!

"Diese Partei so erneuern, dass sie in sich stimmiger wird"

Burchardt: Gibt es da Gespräche?

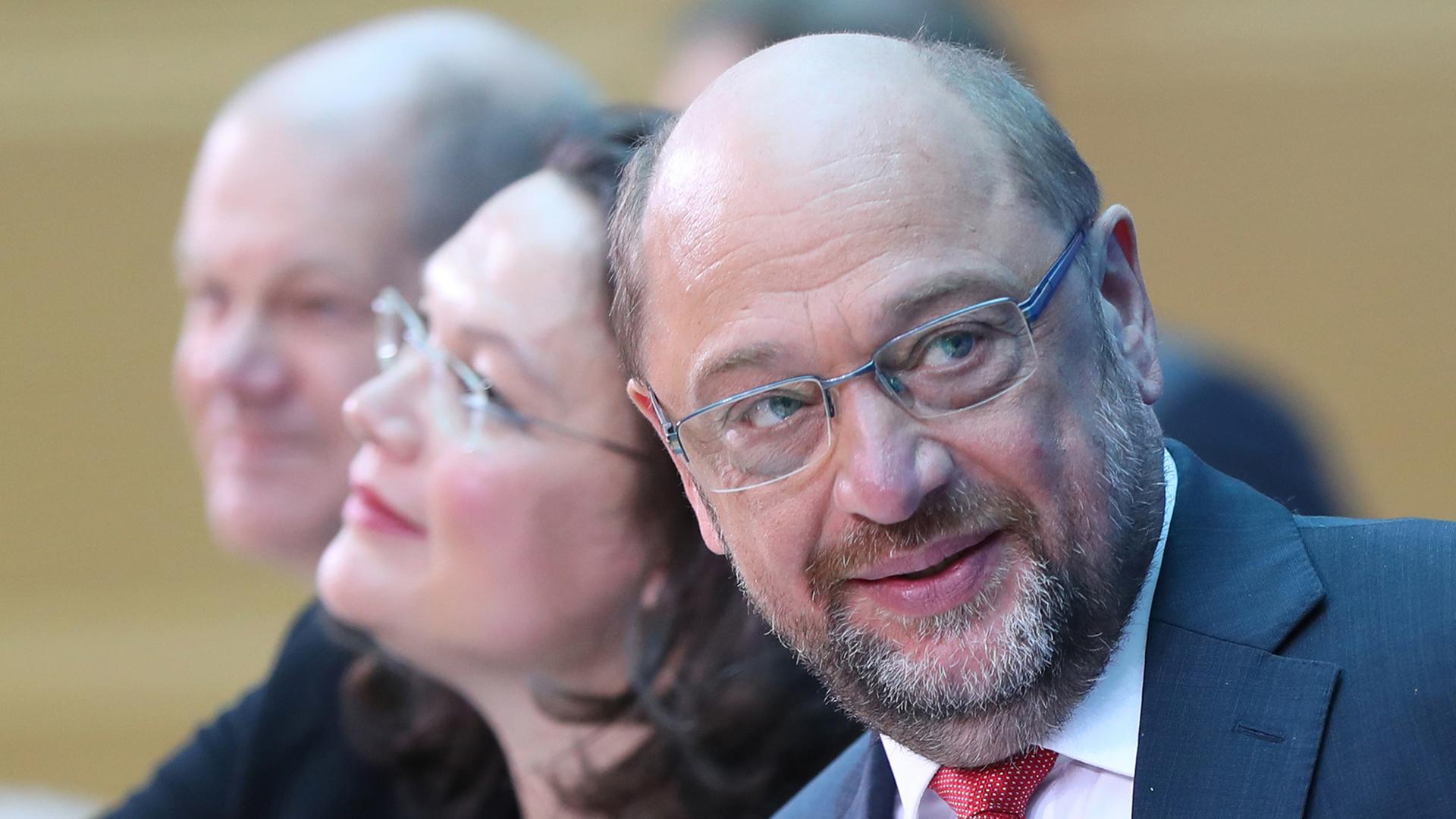

Schwan: Die wird es hoffentlich geben und das kann ich hoffentlich auch mit der Grundwertekommission voranbringen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Geheimnis ist, wir hatten heute mit dem Parteivorsitzenden Martin Schulz in der Grundwertekommission ein Gespräch, das war sehr ernst, sehr intensiv, sehr konzentriert. Und ich glaube, dass wir Gutes beitragen können dazu, diese Partei so zu erneuern, dass sie in sich stimmiger wird. Es ist nicht so, dass wir nicht auch unterschiedliche Strömungen haben, das wird es immer geben, aber dass sie in wesentlichen Punkten in sich stimmiger wird und so nach außen wirkt, dass sie auch wirklich aus Überzeugung an einem Strang ziehen.

Burchardt: Ist Schulz der richtige Parteivorsitzende?

Schwan: Ja, ich denke … Also, ich gehe davon jetzt aus und ich denke, Personalpolitik ist nicht das Entscheidende im Moment. Das Entscheidende ist, dass wir uns inhaltlich zusammenfinden. Und da sind wir in gewisser Weise prototypisch, aber auch besonders verantwortlich für die Sozialdemokratie in Europa. Andere Sozialdemokratien haben ja noch viel mehr verloren, die Partij van de Arbeid in den Niederlanden sechs Prozent und so weiter.

Und das liegt daran, dass sie es auch besonders schwer hat, die Sozialdemokratie. Sie muss Antworten finden zum Beispiel auf die soziale Verträglichkeit von Strukturänderungen in der Wirtschaft, Energie oder was auch immer. Da erwartet niemand von Frau Merkel eine Antwort. Die denkt sowieso, dass sie ohne Antworten auskommt. Aber von der Sozialdemokratie erwarten ihre Anhänger und Wähler, wie man das sozial gestalten kann. Da fehlt es, da fehlt es auch der Sozialdemokratie an Theorie, und daran wollen wir auch als Grundwertekommission arbeiten. Das heißt, wir wollen dazu beitragen, dass es eine innerparteilich bessere Verständigung darüber gibt.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.