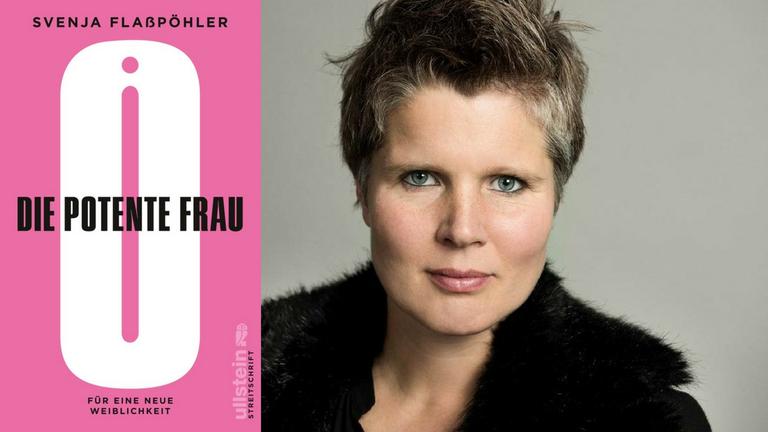

Angela Gutzeit: Seit Monaten läuft unter dem Hashtag #metoo eine Debatte, die die Gemüter erhitzt. Die Philosophin Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin des "Philosophiemagazins", hält diese Debatte mit ihrem Anklagegestus, wie sie sagt, und ihrer pauschalisierenden Verurteilung von Männern, die man der sexuellen Gewalt bezichtigt, für verfehlt und auch für unreif. Sie fordert in ihrer Streitschrift "Die potente Frau" stattdessen: Raus aus der Opferecke, hin zu einem autonomen Handeln.

Was das bedeuten soll, unter anderem darüber habe ich mit Svenja Flaßpöhler gesprochen und sie zuerst gefragt, wann für sie der Zeitpunkt erreicht war, an dem sie den Eindruck gewann, #metoo laufe in die falsche Richtung.

Svenja Flaßpöhler: Also für mich beginnt das Problem damit, dass #metoo – und das zeigt sich schon im Namen –, dass diese Initiative in keiner Form differenziert. Es ist mit dem Begriff sexualisierte Gewalt, und das ist ja der zentrale Begriff in der gesamten #metoo-Debatte, damit ist ja sehr, sehr vieles gemeint. Damit sind Situationen gemeint, in denen Frauen wirklich keine Handlungsoptionen haben, sprich Nötigung und Vergewaltigung. Damit sind aber auch Situationen der sexuellen Belästigung gemeint, der verbalen Belästigung gemeint, damit sind Situationen gemeint, die Frauen als unangenehm empfinden, und so weiter. Das sind natürlich Situationen, in denen Frauen durchaus Handlungsmöglichkeiten haben.

Indem aber die Frau ganz pauschal einfach in die Opferposition gestellt wird oder sich selber darein stellt, finde ich, bekommt dieser ganze Diskurs etwas sträflich Generalisierendes und auch etwas sträflich Unterkomplexes, weil das Patriarchat ist im rechtlichen Sinne schlichtweg vorbei.

Insofern ist diese Aufteilung, da ist eine sogenannte patriarchale Struktur, die die Frauen systematisch unterdrückt, das ist mir viel zu einfach.

Gutzeit: Ihr Ausgangspunkt in Ihrer Streitschrift, das haben Sie eben schon gesagt, der Begriff der sexualisierten Gewalt und seine undifferenzierte Verwendung – irgendwo changierend zwischen Belästigung und Vergewaltigung. Sie schreiben, es sei genau diese Unschärfe, die den Eindruck systematischer Unterdrückung erweckt und so eine althergebrachte Struktur weiter festschreibe, die da lautet: Männer beherrschen Frauen.

Nun kann man ja sagen, auch eine überzogene Debatte, die wie bei #metoo zu so umstrittenen Maßnahmen führte, wie verdächtige Künstler und Schauspieler aus Museen und Filmen zu verbannen, können Bewusstseinsveränderungen in Gang setzen. Warum meinen Sie, wir Frauen seien damit keinen Schritt weitergekommen?

Flaßpöhler: Also ich halte die Verhärtung des gegenwärtigen Diskurs für absolut beklagenswert und auch gefährlich, und die Verhärtung des Diskurs hat etwas damit zu tun, dass die gesamte Kommunikation über die Öffentlichkeit läuft. Das heißt: Situationen laufen so, wie sie laufen, Frauen sind erstaunlich reaktionsarm in den Situationen, und hinterher wird dann also ein Tweet abgesetzt – #metoo – der dann über die Öffentlichkeit gespielt wird. Das führt eben zu einer krassen Verhärtung des Geschlechterverhältnisses, es ist eine Rhetorik der reinen Anklage, die da verlautbart wird.

Das halte ich für falsch, ich glaube, dass die Geschlechter sich viel mehr miteinander auseinandersetzen müssten, über Geschlechterrollen, über kulturhistorisch entstandene Verhaltensmuster sowohl auf der männlichen wie auch auf der weiblichen Seite übrigens. Das ist ja das Erstaunliche, und da muss man doch tatsächlich hingehen, dass einfach kulturhistorisch gesehen die Frau eine passive Position im Sexuellen einnimmt. Das heißt, die Frau hat eigentlich kein eigenes Begehren, das wurde ihr ja systematisch abgesprochen. La femme n’existe pas hat Jacques Lacan gesagt, Freud hat geschrieben, dass der Begriff weibliche Libido jegliche Rechtfertigung vermissen lasse.

Und genau das zeigt sich meines Erachtens eben jetzt immer noch in dieser ganzen #metoo-Debatte, in der es ja auffällig ist, dass das männliche Begehren so omnipotent und allgegenwärtig ist und das weibliche Begehren erstaunlich leer bleibt.

Mein Ansatz ist tatsächlich, die Frau in die Potenz zu bringen, in die Aktivität zu bringen, auch in die Autonomie zu bringen, weil es ist doch schon auffällig, dass gegenwärtig man Frauen ganz offensichtlich gar nicht zutraut in bestimmten Situationen autonom zu handeln. Nehmen wir den Fall, das ist ja das Paradebeispiel, das gegenwärtig genannt wird: Eine Frau ist mit einem Chef oder Vorgesetzten konfrontiert, der irgendwie in irgendeiner Form sexuell etwas von ihr möchte. Oder wie jetzt in diesem aktuellen WDR-Fall, der da verhandelt wird, ein Vorgesetzter Kollege schreibt nachts eine SMS und bittet also die Volontärin auf das Hotelzimmer. Die Frage ist doch, kann eine Frau dann in diesem Augenblick sagen, nein, ich mache das jetzt mal nicht. Und dann wird immer gesagt, nein, das kann sie ja nicht, weil dann verliert sie vielleicht ihren Job oder ihr Praktikum oder ihr Volontariat, und da muss man aber doch sagen, dass wer diese Haltung ernsthaft vertritt, den Begriff der Autonomie ad absurdum führt. Autonomie zeichnet sich gerade dadurch aus, dass man Widerstände in Kauf nimmt, dass man Hindernisse überwindet, dass man tatsächlich auch Risiken in Kauf nimmt. Das heißt, Autonomie ist nie einfach, man kann Autonomie sehr leicht einfordern, aber sie konkret zu leben, das ist die wahre Herausforderung und da würde ich sagen, davor kann man die Frauen eben nicht bewahren.

"Vulva und Revolution hängen wortgeschichtlich tatsächlich zusammen"

Gutzeit: Wie könnte denn die Potenz der Frau aussehen, wenn man nicht das herrschende männliche Prinzip kopieren will?

Flaßpöhler: Das ist eine sehr interessante Frage und die beginnt natürlich schon im Sexuellen selbst. Da ist es ja zunächst einmal interessant und ganz augenfällig, dass der Begriff der Potenz männlich konnotiert ist. Also der Mann ist sexuell potent, er kommt irgendwie in die Aktivität hinein und die Potenz der Frau existiert eigentlich nicht, was sich ja auch darin zeigt, dass wir den Geschlechtsakt eigentlich immer rein aus der männlichen Perspektive beschreiben als Penetration.

Man könnte ja einfach mal versuchen, diesen Geschlechtsakt auch aus der weiblichen Perspektive zu beschreiben. Da ist es ja nun mal nicht so, dass die Frau einfach irgendwie so nur so passiv daliegt mit ihrer – und so sagt man ja – Scheide. Die Scheide ist ja etwas, wo man einfach mal was reinsteckt, was aber selber in sich überhaupt keine Positivität besitzt, keine Eigensinnigkeit besitzt, es definiert sich rein dadurch, dass man etwas einführt.

Da fängt das Problem ja an, wir benutzen diesen Begriff ganz selbstverständlich, und damit wird natürlich auch ein ganz bestimmtes Verständnis von Sexualität transportiert, das ist nämlich etwas, was der Mann aktiv macht und die Frau irgendwie passiv mitmacht.

Wenn man jetzt aber den Akt aus der weiblichen Position heraus beschreibt, dann muss man doch sagen, die Vulva ist ein wahnsinnig aktives Organ. Vulva und Revolution hängen wortgeschichtlich tatsächlich zusammen, das ist das Umwälzende, das Umschlingende, das Umfassende. Und wenn man wirklich anfängt, die weibliche Potenz so zu begreifen, dann, denke ich, kommt man langsam dahin, dass man tatsächlich zwei potente Geschlechter hat, die nicht gleich sind, sondern verschieden sind, und aus ihrer Verschiedenheit heraus eine Kraft entwickeln und ein Begehren entwickeln.

Gutzeit: Die Gleichrangigkeit der weiblichen Sexualität – ist das nicht ein alter Hut? Ich finde zum Beispiel den Kampf um gleiche Löhne, wie Sie das ja am Anfang ansprachen in Ihrer Einleitung, und um mehr Einfluss von Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen letztendlich für wichtiger oder heutzutage für zentraler.

Flaßpöhler: Das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt in der gegenwärtigen Debatte, dass man natürlich sagen kann, dass #metoo mit der Fokussierung auf Sex und Sexualität letztlich auch aufmerksamkeitsökonomisch erklärt werden kann. Es ist natürlich für Tageszeitungen und Boulevardblätter und –medien viel, viel sexyier und aufregender, wenn man irgendwie davon berichten kann, wie also mächtige Männer junge, naive Frauen irgendwie belästigen, verführen, wie auch immer, als wenn man über knallharte, materielle Ungerechtigkeiten spricht wie zum Beispiel den Gender-pay-Gap. Das ist sicherlich ein ganz entscheidender Punkt, ja.

Offensivität der Frau ist in den 90er-Jahren eingeschlafen

Gutzeit: Sie berufen sich auf eine philosophische Denkströmung in ihrem Buch, namens neue Phänomenologie. Wie grenzt sich denn diese Betrachtung des Geschlechterverhältnisses gegen andere feministische Denkströmungen ab und wo liegt denn der Vorteil, wie Sie schreiben, dieses dritten Weges?

Flaßpöhler: Ich bin zu der neuen Phänomenologie gekommen über eine ganze bestimmte Beobachtung. Sie haben es eben vorhin schon mal gesagt, ist das nicht ein alter Hut, dass Frauen und Männer sexuell gleichberechtigt, gleich potent in ihrer Differenz sein sollten. Und ja, es ist ein alter Hut, nämlich Feministinnen in den 70er-Jahren haben doch genau dafür gekämpft, für die weibliche Potenz. Also Namen wie Luce Irigaray, Hélène Cixous, die gesamte feministische Avantgarde in der Kunst, Hannah Wilke, Valie Export, das waren alles Frauen, die versucht haben, die weibliche Potenz auf den Begriff oder in die Kunst zu bringen, zum Ausdruck zu bringen. Und ich denke, dass tatsächlich dieser Vorstoß und diese Offensivität eingeschlafen ist in den 90er-Jahren, und zwar zuletzt tatsächlich durch das Aufkommen des dekonstruktiven Feminismus. Der dekonstruktive Feminismus hat ganz, ganz entschiedene Vorteile, oder auch Errungenschaften muss man sagen, hervorgebracht, die darf man nicht vergessen. Die wesentliche Errungenschaft des dekonstruktiven Feminismus ist, dass er den Finger darauf gelegt hat, dass er gesagt hat: Wir dürfen Frauen auch nicht Essentialisieren, wir dürfen jetzt nicht sagen, Frauen sind dies und das und nur eine Frau, die gebären kann, ist eine wirkliche Frau und so weiter. Damit biologisiert man die Geschlechtsidentitäten viel zu stark und schränkt sie ein und produziert Ausschlüsse.

Soweit so richtig. Aber ich denke, das Problem war, dass der dekonstruktive Feminismus in gewisser Weise das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat. Nämlich, dass im Grunde genommen verunmöglicht wurde, dass es überhaupt noch so etwas gibt wie das Subjekt Frau, also so etwas wie eine Weiblichkeit im ganz phänomenologischen Sinne. Weil immer sofort gesagt wurde, ja sobald wir überhaupt davon anfangen, von Frau oder von Weiblichkeit zu sprechen, ist man schon wieder in diesem Essentialismus drin.

Da kommt jetzt die neue Phänomenologie ins Spiel, die ich versuche fruchtbar zu machen, weil man doch schon sagen kann, dass es ganz bestimmte Erfahrungen, körperliche, leibliche Erfahrungen gibt, die Frauen machen, aber Männer nicht – und umgekehrt. Das heißt, man kann doch durchaus davon sprechen, dass es unterschiedliche Leiblichkeit mit unterschiedlichen Erfahrungsräumen gibt, etwa dahingehend, dass ich als Frau nie wissen werde, wie es ist, jemand anderen zu penetrieren. Ich kann mir einen Dildo umschnallen, ich kann alles Mögliche machen, ich werde das nie wissen. Und ein Mann umgekehrt, kann nicht wissen, wie es ist, mit einer Vulva einen Penis zu umschlingen, das wird er nie erfahren.

Das Einzige was uns in dieser Hinsicht weiterhilft, ist die Kommunikation, der Versuch, den anderen dafür zu sensibilisieren. Es gibt eine sehr schöne Schrift von Thomas Nagel, die heißt: "What is it like to be a bat?" Wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein? Und er sagt, naja, man wird nie wissen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, weil wir halt nicht den selben Leib, nicht dasselbe Gehirn haben. Nun ist der Unterschied zwischen Frauen und Männern nicht so groß wie der zwischen Menschen und Fledermäusen, aber trotzdem glaube ich, müssen wir dieses Spiel – what is it like to be – das müssen wir spielen. Genau dieses Spiel wird aber gegenwärtig nicht gespielt in der #metoo-Debatte, weil überhaupt nicht miteinander kommuniziert wird.

Und vielleicht noch ein Punkt: Ganz entscheidend finde ich auch, dass die Misskommunikation oder dieses Gefühl von Frauen, was sicherlich auch eine Realität hat, ja dieses Gefühl, man wird von den Männern nicht wahrgenommen, man wird missverstanden, da wird eine bestimmte, ein bestimmtes Wollen nicht wirklich gesehen und so weiter. Ich denke nicht, und das sagen Sexualtherapeuten auch, zum Beispiel der Ulrich Clement sagt das sehr klar, dass man auch nicht sagen kann, dass alle Männer, die als Belästiger wahrgenommen werden böse sind oder die Frau sexuell unterwerfen wollen, sondern es ist manchmal schlicht die verschiedene Wahrnehmung, die verschiedene Dekodierung von Zeichen, die zu diesen Missverständnissen führt.

Deshalb würde ich sagen ist es umso wichtiger in die Kommunikation und in den Dialog zu kommen.

"Wer verführt, manipuliert immer ein Stück weit"

Gutzeit: So kann man vielleicht auch Ihren Satz verstehen, der auch schnell missverstanden werden kann: Wer eine Welt ohne Belästigung will, will in letzter Konsequenz eine Welt ohne Verführung.

Flaßpöhler: Ja, das Problem ist doch gegenwärtig, dass immer so getan wird, als gäbe es da auf der einen Seite die gute, demokratische, unambivalente Sexualität, wo alles immer ganz klar ist. Und dann gibt es die böse Sexualität, wo irgendwie unterworfen wird und wo Macht eine Rolle spielt.

So einfach ist es ja nicht, weil, wenn man sich alleine schon den Begriff der Verführung anguckt, da steckt das Führen drin. Wer verführt, führt einen anderen dahin, wo er vorher nicht war, er weckt einen Willen, von dem er nichts wusste oder den er so gar nicht hatte. Das heißt, wer verführt, manipuliert immer ein Stück weit und vor allem macht er den ersten Schritt, er übertritt eine Grenze, so klein sie auch sein mag. Und deshalb ist doch jede Verführung immer in Gefahr, vom jeweils anderen als Belästigung wahrgenommen zu werden. Das hängt schon davon ab, ob mir der Gegenüber, ob ich den attraktiv finde oder nicht, ob mir sein Gesicht gefällt, ob mir die Stimme gefällt oder nicht. Und insofern würde ich sagen, wer eine Welt will, in der ganz bestimmt nie jemand etwas als Belästigung empfindet, der will im Grunde genommen eine Welt ohne Verführung, und dagegen bin ich entschieden.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.