"In dieser Kupferhülse hier steckt ein Dauermagnet. Das Feld, das er erzeugt, sieht aus wie das Erdmagnetfeld, nur viel kleiner."

Garching, ein Labor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Der Magnet, den Eve Stenson in der Hand hält, ist unscheinbar, kaum größer als ein Lippenstift. Für ihr Experiment aber ist er von zentraler Bedeutung: Denn er hilft, eine exotische Materieform in die Falle zu locken – Antimaterie.

"Antimaterie, das klingt nach Science Fiction. Aber Antimaterie gibt es wirklich, wenn auch nur sehr wenig. Was uns interessiert, sind die Antiteilchen der Elektronen – die Positronen."

Antimaterie hat ein kurzes Leben

Antimaterie ist quasi das Spiegelbild der Materie: Ein Teilchen ist zwar genauso schwer wie sein Antiteilchen, trägt aber eine entgegengesetzte Ladung. Das Elektron etwa ist negativ geladen, das Positron dagegen positiv. Die Folge:

"Wenn Positronen auf Elektronen treffen, vernichten sich beide gegenseitig komplett und zerstrahlen zu einem Lichtblitz."

Da es in unserer Welt nur so von Elektronen wimmelt, ist einem Positron, wird es irgendwo erzeugt, ein überaus kurzes Dasein beschieden. Es sind nur Bruchteile von Sekunden, schon ist der Exot wieder zerstrahlt. Da klingt es anspruchsvoll, was Stenson, Physikerin an der TU München, gemeinsam einem internationalen Team, vorhatte – Positronen einfangen und in einer Falle gefangen halten. Damit das klappen kann, braucht man zunächst mal eines – viele Positronen. Und die gibt es in Garching in rauen Mengen, und zwar am Forschungsreaktor FRM 2.

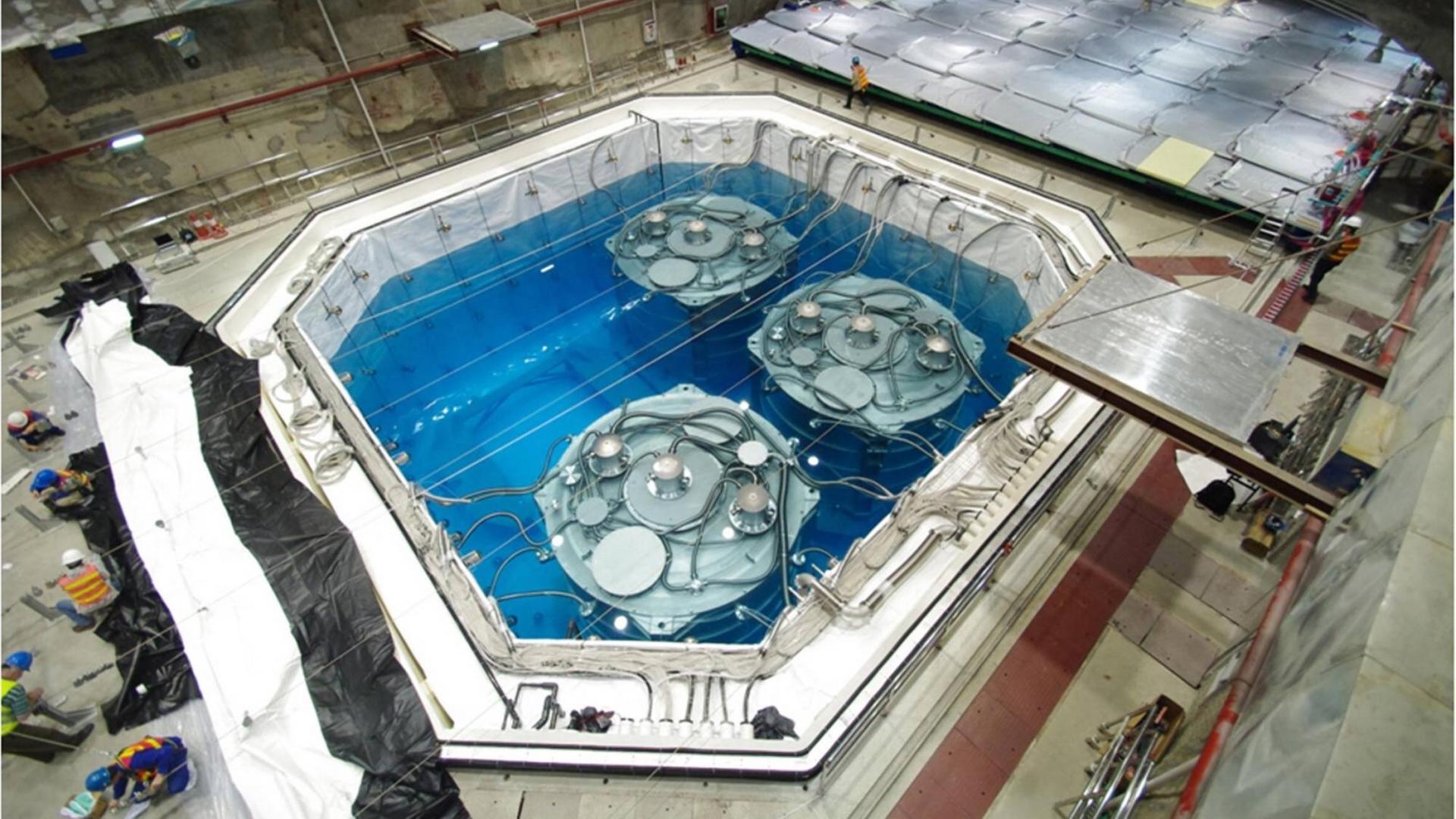

"Es ist die beste Positronen-Quelle der Welt. Bei der Kernspaltung im Reaktor entstehen Neutronen, und diese Neutronen lassen wir auf eine Zielscheibe aus Schwermetall treffen. Dabei entstehen jede Menge Positronen. Durch ein Rohr fliegen sie zu unserem Experiment und sind dabei mehr als 1.000 Kilometer pro Sekunde schnell."

Die Falle: ein Magnet und ein Metallgitter

Um die Positronen von der gewöhnlichen Materie fernzuhalten, muss alles luftleer gepumpt sein – das Rohr und auch die Falle. Nur: Die Antiteilchen sind wie ein wildgewordener Bienenschwarm unterwegs.

Wie man diesen Schwarm in einen Käfig einsperrt, zeigt Stenson in der Vorbereitungshalle: Der lippenstiftgroße Magnet sitzt auf einer Halterung, um die –ähnlich wie ein Lampenschirm – ein feinmaschiges Metallgitter angebracht ist.

"Das ist unsere Falle. Die Positronen kommen von oben. Wenn wir nichts weiter tun würden, würden sie einfach auf den Magneten prallen. Um das zu verhindern, schalten wir ganz kurz ein elektrisches Feld zu. Es lenkt die Positronen so ab, dass sie um den Magneten herumfliegen und von seinem Feld eingefangen werden."

Positronen und Elektronen zusammensperren

Jetzt umschwirren die Positronen den Magneten wie die Motten das Licht – nur wesentlich schneller. Als die Fachleute ihre Falle vor einiger Zeit testeten, schafften sie es, die Positronen immerhin für mehr als eine Sekunde gefangen zu halten. Länger ging nicht, da das Magnetfeld die Positronen nicht auf stabilen Bahnen halten konnte, sondern bildlich gesprochen auf Spiralbahnen, sodass die Antiteilchen aus der Falle ausbüchsten. Etwas anderes dagegen klappte perfekt:

"Wir konnten alle Positronen, die wir in die Falle ließen, einfangen. Das hat uns regelrecht schockiert."

Ein durchaus positiver Schock. Er bedeutet, dass die Falle besser funktioniert als erwartet. Und damit können die Fachleute nun den nächsten Schritt angehen.

"Wir wollen Positronen und Elektronen gemeinsam in die Falle sperren und so ein Plasma aus ihnen erzeugen. Das ist unser eigentliches Ziel."

Das Plasma soll so dünn sein, dass nur selten Positronen auf Elektronen treffen und sich vernichten. Stattdessen werden sie sich umschwirren und belauern, was die Physiker dann genauestens analysieren wollen. Und zwar aus zwei Gründen: Zum einen werden solche Elektron-Positron-Plasmen in manchen Winkeln des Universums vermutet, etwa in der Nähe schwarzer Löcher. Und zum anderen könnten die Resultate für die Entwicklung einer neuen Energiequelle nützlich sein, sagt Eve Stenson – der kontrollierten Kernfusion.

"Je besser man etwas versteht, umso besser lässt sich eine Technologie daraus entwickeln. Zwar wird man das Positron-Elektron-Plasma selbst nicht zur Energieerzeugung verwenden. Aber es kann helfen, die Plasmen, die man für einen Fusionsreaktor braucht, besser zu verstehen."