19. September 1974, acht Uhr, in einem Villenvorort von Buenos Aires. Die Brüder Jorge und Juan Born, 40 und 39 Jahre alt, werden, wie jeden Morgen, von einem Chauffeur abgeholt. Sie sind Erben des argentinischen Wirtschaftsimperiums Bunge & Born und arbeiten in der Konzernzentrale in der Innenstadt von Buenos Aires. Doch an diesem Donnerstag zwingen Guerilleros die Autos der Borns zum Anhalten, zerren die Brüder heraus, erschießen den Chauffeur und einen mitfahrenden Manager. Jorge und Juan Born werden an einem unbekannten Ort in zwei winzige, fensterlose Verliese gesperrt.

"Wenige Stunden, nachdem er in das Gefängnis des Volkes gebracht worden war, informierte ein Mann Jorge Born in pompösem Tonfall, dass er und sein Bruder sich in der Gewalt der politisch-militärischen Organisation Montoneros befanden", schreibt die Journalistin María O’Donnell in ihrem Buch "Born", in dem sie den spektakulärsten Entführungsfall der argentinischen Geschichte aufrollt. Gefängnis des Volkes nannte die linksextreme Gruppe Montoneros die beiden finsteren, stickigen Zellen. Die Revolutionäre beriefen sich auf den, von der Arbeiterklasse verehrten Ex-Präsidenten Juan Domingo Perón, und wollten der Entführung der Unternehmenserben einen ideologischen Anstrich geben. Doch das eigentliche Motiv der Untergrundorganisation war Geld. Buchautorin María O’Donnell:

"Vor allem in den Jahren 1973 und 74 finanzierten sich argentinische Guerilla-Organisationen durch erpresserische Entführungen. Die Montoneros hatten, anders als andere Gruppen, keine Verbindungen in kommunistische Staaten, wie Kuba oder die Sowjetunion. Sie waren eine lokale, eine peronistische Guerilla – ohne ausländische Geldquellen. Daher waren sie auf Entführungen angewiesen, um ihre Kasse zu füllen."

Entführungen von Managern als lukrative Einnahmequellen

Die meisten Entführungsopfer waren Manager ausländischer Firmen. Doch von keiner verlangten die Montoneros so viel Lösegeld wie von der argentinischen Unternehmensgruppe Bunge & Born: hundert Millionen US-Dollar. Der Konzern hatte als Getreideexporteur begonnen, war aber inzwischen ein multinationales Firmenimperium, das auch Lebensmittel, Textilien und Farben herstellte. Der Konzernchef und Vater der entführten Brüder hätte hundert Millionen Dollar aufbringen können – doch er wollte nicht. Und vom Staat war in jenen Jahren keine Hilfe zu erwarten.

"Keiner vertraute damals auf Unterstützung vom Staat. Bunge & Born kam gar nicht auf die Idee, bei den Verhandlungen mit den Montoneros die Sicherheitskräfte einzuschalten – arbeiteten diese doch selbst mit illegalen Methoden. Auch musste das Unternehmen behutsam vorgehen, weil es verboten war, einer Guerilla-Organisation Geld zu geben."

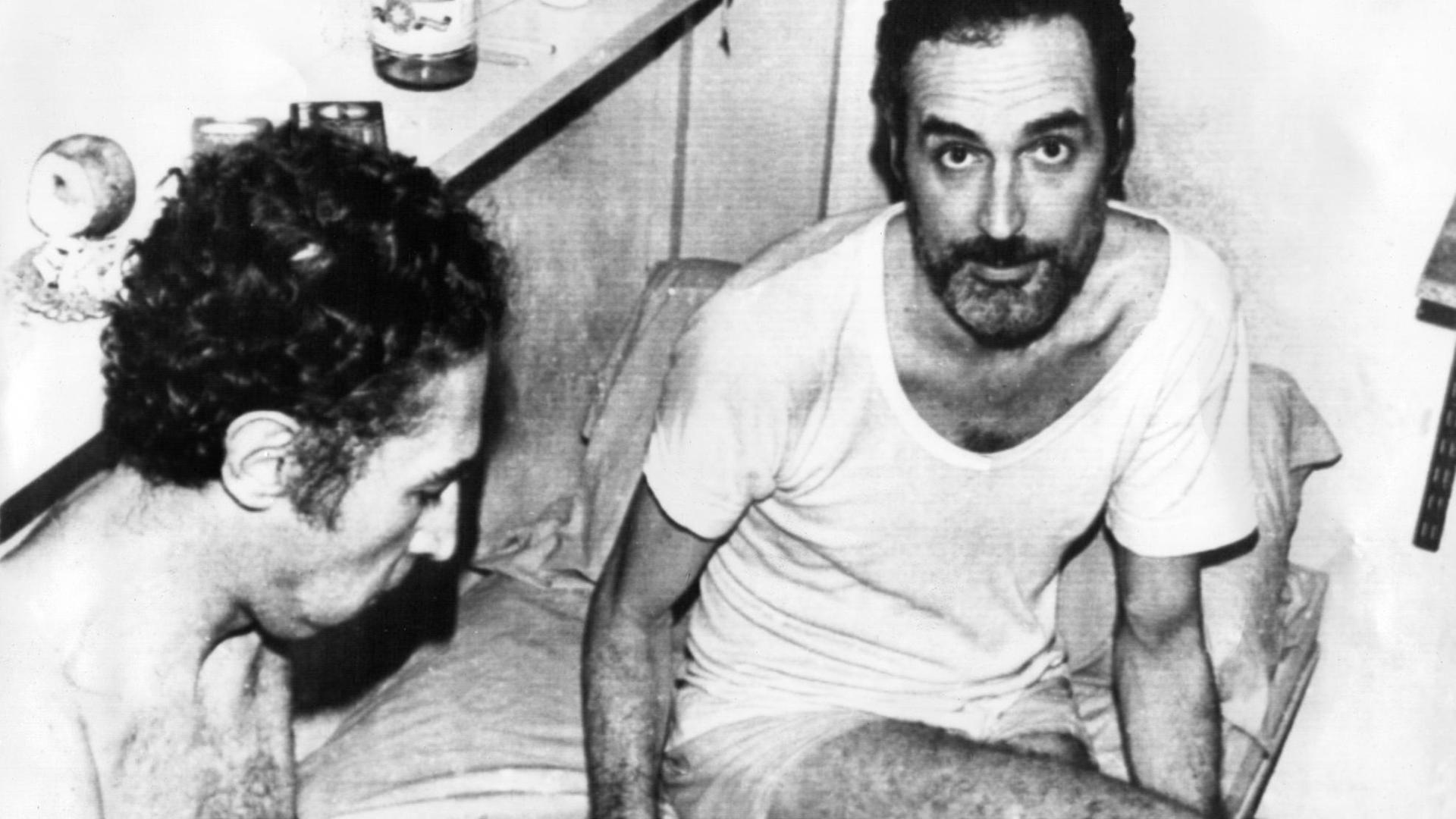

Monatelang weigerte sich Vater Born, mit den Entführern zu verhandeln. Als es Juan Born psychisch immer schlechter ging, brachte sein Bruder Jorge aus seiner Zelle heraus Verhandlungen in Gang. Schließlich einigte man sich auf sechzig Millionen Dollar – das höchste Lösegeld aller Zeiten. Juan Born kam nach sechs und Jorge Born nach neun Monaten frei.

María O’Donnells Buch ist ein spannender, gründlich recherchierter Polit-Krimi. Aber nicht nur das: Die Autorin beleuchtet eine traumatische Epoche, deren schmerzliche Auswirkungen bis in die Gegenwart reichen: Die Gewalt von Linksguerillas und rechten Paramilitärs, der Putsch von 1976, der für Ordnung sorgen sollte, und der Staatsterrorismus der Militärdiktatur, während der Tausende von Menschen verschwanden. O’Donnell hat den unparteiischen Blick, der in Argentinien oft fehlt.

Gewalttaten, die nie aufgearbeitet wurden

"Hier war es immer so: Entweder man sympathisiert mit der Diktatur, oder mit der Guerilla. Mein Buch will zeigen, wie komplex diese Zeit war. Die Gewalttaten der Guerilla sind zum größten Teil nie von der Justiz aufgearbeitet worden. Zwar wiegen die Verbrechen der Diktatur schwerer, weil der Staat selbst sie verübte – daher verjähren sie nicht. Noch heute werden Militärs verurteilt. Aber über die gesamte Gewalt jener Jahre fehlt uns noch eine große Debatte."

Eine Debatte, die vor allem Angehörige von Mordopfern der linksextremen Gruppen fordern – sie verlangen Gerechtigkeit. Jorge Born dagegen war weniger an der Bestrafung der Täter interessiert als daran, das Lösegeld zurückzubekommen. Es quälte ihn, dass sein Vater, um ihn zu retten, eine solch astronomische Summe gezahlt hatte. Born spricht darüber in dem freimütigen Interview, das er der Journalistin O’Donnell gegeben hat. Tatsächlich eroberte er einen Teil des Geldes zurück. Dafür ging er in den neunziger Jahren allerdings unheilige Allianzen ein: mit dem korrupten Präsidenten Carlos Menem und sogar mit geläuterten Guerilleros. Und alle bekamen ein Stück vom Kuchen ab. Zur Erinnerung: Menem war es, der sowohl Guerillachefs als auch Diktaturverbrecher begnadigte. Auch die kuriosen Spätfolgen der Entführung der Born-Brüder arbeitet María O’Donnell in allen überraschenden Einzelheiten auf. Ihr Buch zeigt, dass Argentiniens bewegte jüngste Geschichte definitiv nicht für Schwarz-Weiß-Betrachtungen taugt.