Das Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln ist eines der größten Völkerkunde-Museen der Republik. Es ist ein Ort, an dem man deutlich erkennen kann, wie sich der Blick der deutschen Öffentlichkeit auf andere Kontinente und andere Kulturen verändert hat.

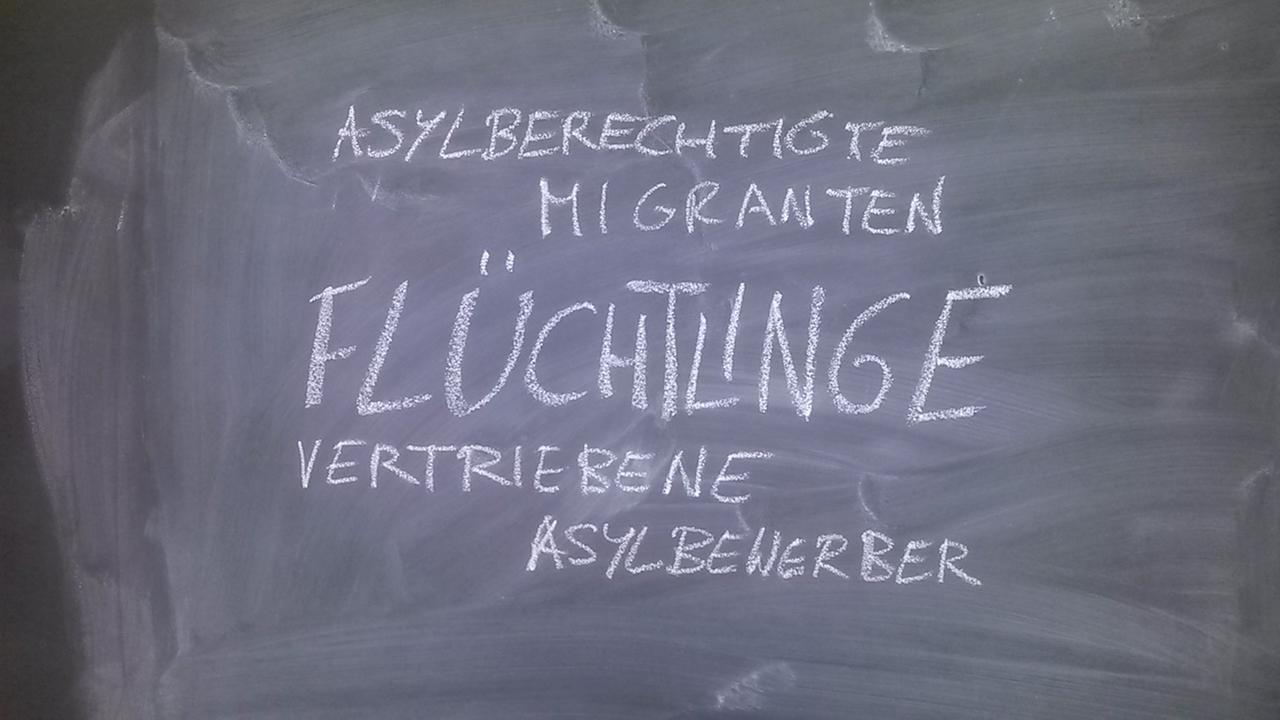

Noch vor 20 Jahren standen in Museen wie diesem staubige Pappmaschee-Figuren, die irgendwelche unbekannten Wilden darstellen sollten. Heute werden Kulturschätze voller Respekt vor fremden Welten gezeigt. Man könnte das Rautenstrauch-Joest-Museum auch als Ort bezeichnen, an dem Political Correctness hergestellt wird.

Clara Himmelheber ist Leiterin der Afrika-Abteilung.

"Wir befinden uns hier in der Abteilung 'Der verstellte Blick, Klischee und Vorurteil'. Die sieht von außen aus wie so ein alter schäbiger Container. Und wenn man reinkommt, soll man sich vorstellen, man befindet sich im Kopf eines Mitglieds der weißen Mehrheitsgesellschaft. Und an den Wänden sind lauter Bilder projiziert, also Bilder, die Mitglieder der weißen Mehrheitsgesellschaft häufig in ihren Köpfen haben, wenn es um das Thema Afrika, Afrikanerinnen und Afrikaner oder schwarze Deutsche geht."

"Klischee-Container" heißt dieser Raum bei den Museumsmitarbeitern. Himmelheber nennt das Beispiel der "Wilden Horde".

"Also wenn man sich Filme anschaut, dann sind - eigentlich bis heute - ganz häufig die Protagonisten der Filme Weiße, selbst wenn sie in Afrika spielen. Und die Afrikanerinnen und Afrikaner treten nur als sogenannte wilde Horden auf, d. h. in großen Gruppen, singend, tanzend, schreiend, mit Speeren bewaffnet, während die Sprechrollen und die zentralen Rollen von weißen Protagonisten eingenommen werden."

Im Klischee-Container werden Vorurteile gezeigt und zerlegt

In die Wände des Klischee-Containers eingelassen sind Türchen, sie lassen sich öffnen – und dort erscheint dann ein ganz anderes Bild von Menschen in oder aus Afrika.

"Sie können dann hinter Ihr Klischee blicken und sehen dann die Gegenbilder."

Öffnet man etwa das Türchen hinter einer Illustration des Liedes "Zehn kleine Negerlein", sprechen dort junge schwarze Menschen:

"Sechs kleine Negerlein, sie gingen in die Sümpf, da ist der eine drin steckengeblieben, da waren‘s nur noch fünf. Als ich das erste Mal nach Deutschland kam, waren die einzigen drei Worte, die ich verstehen konnte: Ja, nein, und Nigger..."

Mit dem Klischee-Container in Köln wird an den kulturellen Zeichen, den Bildern und der Sprache gearbeitet. Hier soll Rassismus "ausgetrieben" werden. Eine Studentin aus Freiburg hat sich den Klischee-Container gerade angeschaut.

"Ich bin beeindruckt vom Container, mir gefällt der sehr. Weil man dadurch, dass man die verschiedenen Rassismen, die einem vielleicht gar nicht so bewusst sind im Alltag, nochmal vor Augen geführt bekommt. Dadurch, dass man das Türchen öffnen kann und die Gegenseite sieht, hat man so einen Aha-Effekt."

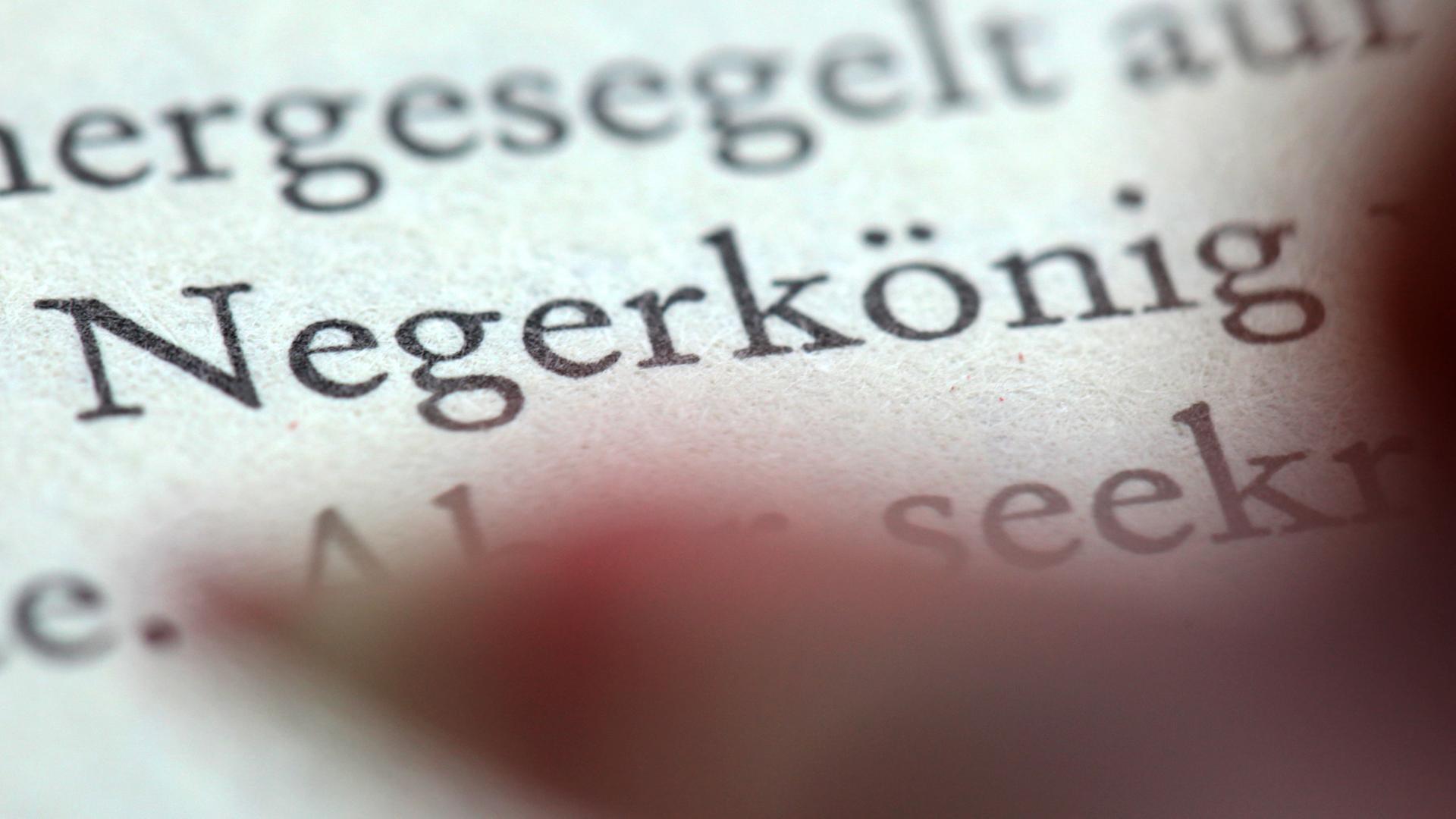

Gebündelt hat sich die Rassismus-Diskussion in Deutschland in den vergangenen Jahren im Streit um den Begriff "Neger".

"Also ich selbst habe auch schon älteren Menschen gesagt, dass man Neger nicht mehr sagt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass andere Personen – oder Leute, die das Wort benutzen, sich nicht gern belehren lassen."

Viele Menschen empfinden eine solche Zeichen- und Sprachpolitik als Zumutung. Sie meinen, ihr eigener Sprachgebrauch sei natürlich und normal, und anderer Sprachgebrauch sei künstlich und unnormal. Die Mitarbeiterinnen des Kölner Völkerkunde-Museums hoffen auf Verständigung:

"Wir haben bewusst in dem Container das N-Wort nicht verwendet, sondern immer 'N–Punkt-Punkt' geschrieben. Da gibt’s viele unserer älteren Besucherinnen und Besucher, die dann sagen: wieso denn? Aber wir dachten, es ist ganz gut, weil - es regt zum Nachdenken an, wenn man ein N mit drei Punkten hat. Selbst wenn manche unserer Besucherinnen und Besucher das doof finden – sie kommen doch erstmal darauf, dass es ein Problem geben könnte und dass man darüber sprechen kann. Und in dieser Diskussion hoffen wir, dass wir etwas bewegen können."

Der Kolonialismus wirkte sich auch auf die Sprache aus

Das Museum zeigt auch das Kinderbuch, in dem die Strophen von den "Zehn kleinen Negerlein" erstmals auf Deutsch erschienen: Es ist ein Buch aus dem Jahr der Kongo-Konferenz in Berlin, 1885, auf der die Europäer sich Afrika aufteilten. Es wurde geschrieben und gedruckt, um die Haltung zu verbreiten, dass Afrika einfach kolonialisiert werden musste, erläutert Clara Himmelheber.

"Und das macht dann so ein vermeintlich harmloses Lied doch nicht mehr ganz so harmlos."

Tahir Della spricht für die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland.

"Also ich bin seit 30 Jahren aktiv in der politischen Bewegung der ISD, der Schwarzen Community, und was man deutlich sehen kann ist, dass inzwischen schon ein Perspektivwechsel dahingehend in Gang kommt, dass mehr und mehr darauf geachtet wird, dass die Stimme der Betroffenen, die Perspektiven der Betroffenen, die Forderungen der Betroffenen ernster genommen werden. Es macht sich zunehmend breit, dass Menschen zumindest einbeziehen, dass es wichtig ist, uns zu hören, und auch zu sehen, inwieweit es blinde Flecken in der Gesellschaft gibt."

Seit Jahrzehnten kämpft Dellas Initiative dafür, dass auch Deutschland seine koloniale Vergangenheit aufarbeitet und die kolonialen Spuren in der Sprache erkennt.

Etwas vorsichtig redet Della über Weiße, die sich zum Anwalt von Schwarzen machen. Natürlich sei Solidarität mit dem Kampf der Schwarzen wichtig, aber es gebe auch solidarische Bevormundung:

"Auch das ist wieder ein Rollenverständnis, dass wenn Weiß für Schwarz spricht beispielsweise, dass das ja auch so ein Machtgefälle sozusagen noch einmal abbildet, dass wir entmündigt werden in diesen Diskursen. Wir treten ganz stark dafür ein, dass wir für uns selber sprechen, dass unsere Stimme gehört wird, und wenn sich weiße Menschen rassismuskritisch mit der Gesellschaft beschäftigen und auch unsere Thesen sozusagen mit vertreten, dann ist das natürlich zulässig. Für uns sprechen oder über uns sprechen, das wollen wir natürlich nicht."

Es gibt, wie Della sagt, insgesamt Fortschritte. Aber:

"Und auch sind hier die Debatten sehr stark davon geprägt, dass die Mehrheitsgesellschaft definieren will, wie über Rassismus gesprochen wird, wie Rassismus verhandelt wird in Deutschland, und dass die Perspektive der Betroffenen eben meist hinten runter fällt."

AfD stilisiert Political Correctness zu einer Art Fluch der Moderne

Die schwarzen Menschen in Deutschland zählen wie die Behinderten, die Schwulen oder Lesben zu den Minderheiten, die sich in den vergangenen Jahrzehnten Rechte und Respekt erstritten haben – nach dem historischen Vorbild der größten "Minderheit": der Frauen. Wie viel und welche Art des Respekts richtig und angemessen ist – dieser Frage gilt der mehrdeutige Begriff der Political Correctness. Mit der AfD und den pegidistischen Aufläufen der letzten zwei Jahre gibt es inzwischen eine komplette Bewegung samt Partei, die meint: Es sei zu viel. Die Redner bei AfD und Pegida stilisieren Political Correctness zu einer Art Fluch der Moderne:

"Eine mächtige Sprach- und Gesinnungspolizei hat es dahin gebracht, dass die Grenzen, innerhalb derer wir politisch korrekt denken, schreiben und reden dürfen, immer enger gezogen werden…"

Doch haben auch Intellektuelle, die sich von keiner Pegida die Themen vorgeben lassen, schon darüber nachgedacht, ob die Kultur der Political Correctness dazu beigetragen hat, dass der Rechtspopulismus in den offenen, demokratischen Gesellschaften derzeit Konjunktur hat. Wenige Tage nach dem Wahlsieg Donald Trumps schrieb der New Yorker Politikwissenschaftler Mark Lilla einen vielbeachteten Aufsatz. Darin erklärte Lilla:

"In den letzten Jahren ist der amerikanische Linksliberalismus über den Fragen ethnischer, geschlechtlicher und sexueller Identität in eine Art moralischer Panik verfallen, die seine Botschaft verzerrt und ihm damit die Möglichkeit verbaut hat, zu einer einigenden, regierungsfähigen Kraft zu werden."

Soll heißen: Die Linksliberalen mit ihrem Wunsch, allen Minderheiten kulturell und politisch gerecht zu werden, haben Trump erst möglich gemacht. In den Feuilletons der USA und halb Europas wird seither diskutiert, ob eine linksliberale Elite zu sehr um Nischenprobleme kreist. Blödsinn, sagen jedoch viele: Man solle nun nicht noch das Spiel der Rechten mitspielen und die eigene Anti-Diskriminierungs-Politik verunglimpfen.

Die Entstehungsgeschichte der Political Correctness

Denn dazu wurde der Begriff Political Correctness Anfang der 90er-Jahre ja geschaffen: als Kampfvokabel konservativer Kreise. Es war ein Abwehrbegriff, er richtete sich gegen ein neues Denken an den Hochschulen - zunächst in den USA. Denn Ende der 80er-Jahre, Anfang der 90er geriet an den US-Universitäten der Lehr- und Lernstoff in die Kritik. Der akademische Nachwuchs erklärte: "Eure Wissenschaft ist die der alten weißen Männer und der Kolonisatoren, und eure Sprache ist es auch. Wir verlangen, dass Bücher von Frauen gelesen werden, dass Bücher von Schwarzen gelesen werden - und dass wir so darüber reden, dass die Perspektive der Unterdrückten darin auftaucht."

Dieser Impuls, Rassismus, Kolonialismus und Sexismus in Forschung, Lehre und Sprache zu bekämpfen, sprang auf die deutschen Unis über – und sie übernahmen damit auch die Diskussion über Political Correctness. Wie in den USA sickerte die Debatte schnell aus den Hochschulen in die breitere Öffentlichkeit.

Es war die Moralität dieser Forderung, die wiederum Empörung verursachte: Lieschen Müller statt Thomas Mann? Sollten hier unterm Deckmäntelchen der Emanzipation etwa Wissen und Geschichte entwertet werden? Insofern war der eingedeutschte Begriff des "Politisch Korrekten" von vornherein als Gegensatz zum "Wissenschaftlich Richtigen" und "Künstlerisch Schönen" gedacht.

"Das ist sehr schwierig eigentlich auch immer wieder in der Debatte zu sagen: Können wir Sprachkritik so machen, dass es nicht um unsere persönlichen politischen Meinungen geht, sondern dass es tatsächlich um Sprachverwendung geht."

Sprachkritik und Unwort des Jahres

Das ist ein wichtiger Grund, warum die Darmstädter Sprachwissenschaftlerin Nina Janich das, was sie tut, lieber "Sprachkritik" als "Political Correctness" nennt. Seit 20 Jahren gehört Janich zu der Gruppe von Sprachforschern, die das sogenannte "Unwort des Jahres" küren. Sie wollen zeigen, wie sich gesellschaftliches Denken auf fragwürdige Weise im Sprachgebrauch spiegelt. In den vergangenen zwei, drei Jahren, sagt Janich, seien die eingesendeten Vorschläge vor allem aus einer Ecke gekommen:

"Und zwar immer enger in Bezug auf das ganze Umfeld AfD, Pegida, Flüchtlingsdebatte allgemein – das ist schon ein eindeutiger Trend."

Das Wort "Gutmensch" etwa, das den Einsatz anderer Leute für Menschenrechte oder Umweltschutz verächtlich machen soll, ist seit Jahren unter den Top Ten, hat es 2015 dann auf Platz eins geschafft. Rätsel bereitet Janich die Heftigkeit, mit der ein bestimmter Teil der Bevölkerung sich dagegen wehrt zu erörtern, wie Sprachgebrauch und politisches Denken zusammenhängen.

"Erstens kann man natürlich nicht in jeder Alltagssituation immer genau darauf achten, was man wie sagt – es muss auch die Möglichkeit geben, etwas zu revidieren oder zu sagen, stimmt… . Es geht um die Situation. Aber ganz wichtig: Es ist ein Unterschied, ob ich im persönlichen Gespräch versuche, meine Meinung zu artikulieren – und jemand sagt, das kannst du so nicht sagen, und dann redet man darüber. (…) Wenn aber ein Politiker oder jemand, der prominent ist und die Möglichkeit hat, ein Statement zu geben - der sollte schon so viel Verantwortungsgefühl haben, dass er sich vorher genau überlegt, was er da sagt."

Wer nun darauf bestehe, Dinge zu sagen, die andere verletzen, solle das Gesetz aller Kommunikation berücksichtigen: Bedeutung werde immer beim Sender und beim Empfänger hergestellt.

"Sie können natürlich schon sagen, ich habe das anders gemeint, aber Sie müssen damit rechnen, dass der andere sagt: Aber du hast es so gesagt. Der andere ist mit Teil des Prozesses, Bedeutung zu kreieren. Wenn wir jemandem hinten drauf fahren, haben wir das auch nicht gewollt – und trotzdem sind Sie schuld und müssen die Verantwortung übernehmen."

Doch sind es eben nicht die ganz normalen Auffahrunfälle der Verständigung, die derzeit die Debatte beherrschen, sagt der Münchner Sozialwissenschaftler Armin Nassehi.

"Ich gehe ja davon aus, dass wir zurzeit so eine Art Kulturkampf erleben – und zwar einen Kulturkampf um angemessene Sprechweisen. Ich erlebe das im Moment als eine Art Gegenbewegung gegen zu komplexe Welten."

Hierbei sei es auffällig, sagt Nassehi, dass die politisch-gesellschaftliche Rechte bei all ihrer Kritik an Political Correctness das gleiche Muster der Sprach- und Identitätspolitik verfolge wie die Linke. Während die Linke sich also um eine Sprache des Respekts vorm "Anderen" bemüht, schafft die Rechte eine Sprache des "Eigenen" – man denke an die Freude an den Vokabeln "Volk" oder "völkisch".

"Das läuft fast alles auf beiden Seiten über Sprachpolitik."

Die neue Rechte habe dabei erkennbare Probleme, das "Eigene" zu definieren. Doch auch das linke, universitäre Spektrum müsse sich gefallen lassen daraufhin befragt zu werden, wann die Identitätspolitik in der Sprache überhandnehme.

"Wenn wir alleine die Frage diskutieren, wie man etwa in der Sprache angemessen gendert. Das ist ja durchaus auch praktisch eine interessante Frage. Niemand kann heute ernsthaft sagen, dass es angemessen ist, auf Gendern völlig zu verzichten, aber ich meine auch, dass es übertriebene Formen gibt, das zu tun…"

Politisch korrektes Gendern

Welche Rolle das Geschlecht in der Sprache zu spielen hat, ist seit Jahrzehnten umstritten: Sollen Frauen sich mitgemeint fühlen, wenn sie mitgemeint werden? Durchgesetzt hat sich inzwischen die Anrede: Bürgerinnen und Bürger, Studentinnen und Studenten. Aktuell werden die Rede- und Schreibweisen dafür verhandelt, wenn Menschen sich weder als Frauen noch als Männer angesprochen fühlen. Für die Gemeinde der Nicht-Heterosexuellen etwa beginnt sich inzwischen die Abkürzungsreihe LGBT – für das Englische Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender - durchzusetzen.

"Wenn es etwas Problematisches an dieser PCness gibt, dann ist es dies: Dass man nicht mehr frei redet, sondern dass man permanent Angst haben muss, dass der Satz, den man sagt, viel mehr bedeutet als man eigentlich gemeint hat. Das ist ein Austarieren. Und ich glaube, dass die Zeiten für das Austarieren schwieriger geworden sind, weil wir diesen Kulturkampf im Moment haben."

Auch Sprechweisen können neurotisch sein

Doch nicht nur das Verhandeln ist schwieriger geworden. Die Identitätsbildung von Gruppen und Untergruppen schreitet auch sprachlich rasant voran. Gibt es einen Punkt, an dem der Zweck der Sprache – also Austausch, Verständigung zwischen Menschen – bedroht ist?

"Der Übergang zwischen Selbstbewusstsein und Neurose ist, wie wir wissen, fließend. Wenn Sprechweisen nur dazu dienen, dass man die eigene Position darstellt, dann können solche Sprechweisen natürlich neurotisch werden."

Nun meinen weder Nassehi noch andere befragte Professorinnen und Professoren in Deutschland, dass die Diskussion in ihren Seminaren bereits neurotische Züge trage. Andere Stimmen finden sich in den USA. Die Germanistik-Professorin an der University of California in Santa Barbara, Jocelyn Holland, ist inzwischen der Meinung, dass die Kultur der Political Correctness die Studierenden vom Stoff eher weglenke, als die Einsicht in Literatur zu ermöglichen und zu verbessern.

"Wenn man Political Correctness als eine Art Werkzeug betrachtet, kann es natürlich sehr nützlich sein. Es ist natürlich immer gut, ein bisschen mehr Empathie zu haben, was die anderen angeht. Aber wenn man von einer Kultur der Political Correctness spricht, dann sehe ich die Sache ein bisschen anders - weil diese Kultur wird sehr schnell oppressiv. Wenn man Angst vor dem Werkzeug hat – dann ist es irgendwie kein nützliches Werkzeug mehr, meine ich."

Holland ist irritiert davon, welchen Weg die Kritik an Büchern, an der Literaturauswahl, genommen hat. Es gehe längst nicht mehr darum, ob sich eine männliche weiße heterosexuelle Weltsicht über alle anderen denkbaren Weltsichten hinweg setze. Vielmehr laufe die Kritik vieler Studierender am Stoff darauf hinaus, dass sie sich selbst darin nicht wiederfinden, und dass dies eine Art Beleidigung oder auch Verletzung sei. Eine Literatur-Professorin, die sich wie Holland dem 18. und 19. Jahrhundert widmet, stellt das vor unlösbare Aufgaben.

"Ein Problem ist dasjenige, dass man sich mit allem identifiziert. Das sehe ich vor allem in meinen Studenten und auch durch andere Beispiele in den USA. Die Studenten müssen eben lernen, sich nicht überall zu sehen in dem, was sie gerade lesen, oder in den Filmen, die sie gerade angucken für den Filmkurs. Als Professorin merke ich das, man sagt mir: 'I can’t relate to that.' Gut, das muss man nicht immer bei jedem Text in jedem Fall – aber dass das eine Precondition ist, eine Voraussetzung dafür, dass man etwas lernt, finde ich irgendwie wahnsinnig."

Von Erfolgen und Exzessen

In der Diskussion um Literatur und Wissenschaft habe es im Bemühen um die Vermeidung rassistischer oder anderer verletzender Stereotype natürlich große Erfolge, aber auch Exzesse gegeben, sagt der Mainzer Soziologe Stefan Hirschauer. Ein bisschen liege das in der Natur der Sache:

"Dieser Zivilisierungsprozess ist prinzipiell unabschließbar. Denn im Maße der Pazifizierung unserer Sprache steigen auch die Standards für aggressionsfreies Sprechen, also die Empfindlichkeiten. Vor diesem Hintergrund ist das Bemühen um Diskriminierungsvermeidung seit den 90er-Jahren immer wieder auch in Ansprüche auf generelle Kränkungsverschonung gekippt."

Der Kampf um Political Correctness wird nicht zu beenden sein, weil sich mit der Gesellschaft auch die Sprache verändert. Mit manchen Linguisten und Soziologen lässt sich sicherlich formulieren, dass ein Streit um Worte immer auch Ausdruck einer Demokratie ist, in der es eben keine verpflichtenden Sprachvorgaben geben kann. Tahir Della von der Initiative Schwarzer Menschen sagt:

"Ich denke halt immer, dass es wichtig ist zu sehen, dass solche Eigenbeschreibungen, dass die nie in Stein gemeißelt sind. Das heißt, es ist immer in Bewegung. Wir selbst haben in den 80er Jahren Begriffe wie 'afrodeutsch' entwickelt; inzwischen ist es eher 'schwarze Menschen in Deutschland'. Solche Begriffe sind immer im Fluss, immer in Bewegung. Am einfachsten ist es eigentlich immer, die Menschen selbst zu fragen, wie sie selbst bezeichnet werden wollen."

Der Münchner Soziologe Armin Nassehi empfiehlt:

"…mit Ironie zu antworten. Also – nicht die Dinge lächerlich zu machen, aber womöglich darauf hinzuweisen, dass Sprechweisen … eben Sprechweisen sind."