Der Kolonialismus des 19. Jahrhunderts ordnete die Welt in Zentren und Peripherien. In Europa organisierten sich die Völker in Nationalstaaten und kontrollierten zugleich weite Gebiete anderer Kontinente. Vor allem Afrika fiel ihrem Hunger nach Arbeitskräften, Bodenschätzen und Absatzmärkten zum Opfer. Doch auch die Europäer brachten etwas mit: ihre Idee der Nation. Auf sie beriefen sich antikoloniale Revolutionäre, als die Imperien nach dem Zweiten Weltkrieg zerfielen. Zugleich waren sie sich darüber bewusst, dass nationale Souveränität nur eine Hürde auf dem Weg zur Freiheit war. Es galt zudem, die globalen Verhältnisse so umzugestalten, dass die jungen Nationen sich in ihnen tatsächlich unabhängig entwickeln konnten.

„Im Mittelpunkt dieser Verknüpfung von Nationenbildung und Weltgestaltung stand die Ansicht, dass das globale Projekt des europäischen Imperiums die wirtschaftlichen und politischen Bedingungen der modernen Welt so radikal verändert habe, dass es nun ein ähnlich globales antikoloniales Projekt brauche. In ihrer stärksten Formulierung besagte diese These, dass sich die neuen unabhängigen Staaten vollständig durch internationale politische und wirtschaftliche Verflechtungen konstituiert hätten, denen man nicht entkommen und die man nicht ignorieren könne.“

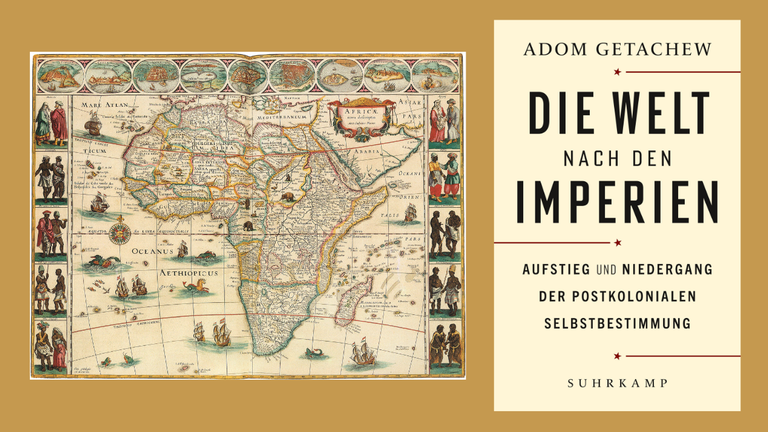

Die äthiopisch-amerikanische Politikwissenschaftlerin Adom Getachew analysiert in ihrem Buch „Die Welt nach den Imperien“ Theorien und Programme von Intellektuellen und Staatenlenkern aus Afrika und der Karibik. Zentral für deren Politik in den drei Jahrzehnten nach 1945 war das Ziel der „Nichtbeherrschung“. Der Begriff beinhaltet weit mehr als formale Souveränität. Für die Antikolonialisten war die imperiale Weltordnung nicht einfach dadurch beendet, dass neue Staaten gegründet wurden. Die Forderung nach Nichtbeherrschung verwies darauf, dass jede nationale Selbständigkeit nur scheinbar war, solange die jungen Nationen von ihren einstigen Besatzern abhingen.

Nationale Symbole genügen nicht

„Das Hissen von Nationalflaggen und das Absingen von Nationalhymnen – also die bloße Übertragung von Macht – ließ die wirtschaftliche und politische Situation der neuen Staaten unverändert. Eine als revolutionäres Projekt verstandene Dekolonisierung erforderte daher eine Neugestaltung der internationalen Ordnung, die jene bereits bestehenden Abhängigkeits- und Herrschaftsverhältnisse perpetuierte. Nationenbildung sollte durch Weltgestaltung situiert und realisiert werden.“

Die Autorin skizziert mehrere Initiativen der postkolonialen Staaten, die globalen Verhältnisse zu verändern. Dazu gehörte etwa die Strategie, ihre staatliche Souveränität über die Vereinten Nationen abzusichern. Die Länder der so genannten Dritten Welt hatten in der Generalvollversammlung bald eine ausreichende Stärke, um ein unbedingtes Recht auf politische Selbstbestimmung durchzusetzen. Darüber hinaus trieben afrikanische Politiker regionale Föderationen voran, die idealerweise zur Gründung der Vereinigten Staaten von Afrika führen sollten. Denn nur in starken Verbünden würden sie ihre Interessen durchsetzen können.

„Durch ihre Kritik der neokolonialen Beherrschung dachten sie die Beziehungen zwischen den postkolonialen Staaten neu und strebten danach, die Grenzen des Nationalstaates durch neue regionale Formationen zu überschreiten. Ihre föderalen Vorstellungen verbanden dabei ihre politischen und ökonomischen Anliegen miteinander und präsentierten die Föderation als eine Strategie, um sich aus der internationalen Abhängigkeit zu lösen und zugleich egalitäre regionale Institutionen zu schaffen.“

Der Traum von einer solidarischen Weltwirtschaft

Wie die Autorin schildert, scheiterte dieser Panafrikanismus an innenpolitischen Krisen. Schon bald erschütterten Unruhen und Bürgerkriege die jungen Nationen. Eine mit der europäischen Integration vergleichbare Zusammenarbeit war unter diesen Bedingungen nicht realisierbar. In den 1970er Jahren setzten die Präsidenten Jamaikas und Tansanias mit ihrem Entwurf einer Neuen Weltwirtschaftsordnung zu einem weiteren Versuch postkolonialer Weltgestaltung an. Vergleichbar mit dem Wohlfahrtssystem in europäischen Gesellschaften sah sie Transferzahlungen der reichen Staaten an die armen vor und sollte so zu einer schrittweisen Angleichung des globalen Wohlstands führen.

„Im Rahmen der Neuen Weltwirtschaftsordnung wurde die Überwindung der Abhängigkeit nur in einem Kontext ausgeglichener politischer und wirtschaftlicher Machtverhältnisse als möglich erachtet. Und dieses radikal neue Verständnis von souveräner Gleichheit sollte dann auch die Voraussetzung für eine internationale Nichtbeherrschung bilden, durch die die postkoloniale Nationenbildung das Prinzip der Gleichheit auch in den Binnenverhältnissen der jeweiligen Länder würde verwirklichen können.“

Doch auch dieses Vorhaben scheiterte. In der globalen Wirtschaftspolitik hatte sich der Neoliberalismus durchgesetzt, der auf möglichst wenig Regulierung statt auf Umverteilung setzte. Die Staaten Afrikas und der Karibik wurden ungeschützt in den Weltmarkt eingegliedert. Das Ziel der „Nichtbeherrschung“ rückte so in weite Ferne. Es gehört zu den Vorzügen ihrer erhellenden Studie, dass die Autorin hierfür nicht allein den Machthunger der Industriestaaten und ihrer Konzerne verantwortlich macht. Sie weist auch auf hausgemachte Probleme der jungen Nationen hin, wie politische Repression, fehlende Rechtsstaatlichkeit, schlechte Regierungsführung und humanitäre Krisen.

Wertvoll ist das Buch aber insbesondere, weil es postkoloniale Nationenbildung als emanzipatorisches Projekt versteht, das nur in einer fairen internationalen Ordnung gelingen kann - und damit an die Verantwortung mächtiger Staaten für die Entwicklung des globalen Südens appelliert.

Adom Getachew: „Die Welt nach den Imperien. Aufstieg und Niedergang der postkolonialen Selbstbestimmung“, übersetzt von Frank Lachmann, Suhrkamp Verlag 437 Seiten, 34 Euro.