Wie soll man sich in einer Sendung über die toten Popmusiker des Jahres auf eine Stunde beschränken, wenn man doch eigentlich viel mehr Zeit bräuchte, um allen gerecht zu werden? 2016 war in vielerlei Hinsicht kein wirklich tolles Jahr. Auch für die Popmusik war es ein besonders verlustreiches: Bowie, Prince, Cohen, George Michael – das sind nur einige der Namen.

Zum Ende des Jahres blickt Corso zurück auf die vielen Musiker, die 2016 gestorben sind. Und wir stellen Fragen: Was bleibt, wenn Popkünstler gehen? Und wer rückt an ihre Stelle? Sind Superstars genauso Vergangenheit wie die goldenen Jahre der Musikindustrie? Was ist das eigentlich für eine Trauer, wenn wir den oder die Tote gar nicht gekannt haben, sondern nur das Image, das die Medien transportiert haben?

Eine Reportage von Bowies ehemaligem Wohnsitz in Berlin

Der 11. Januar ist kalt in Berlin. Temperaturen um den Gefrierpunkt. Vor drei Tagen ist David Bowie 69 geworden, zum Geburtstag schenkte er sich und seinen Fans noch ein Album, heute die Todesmeldung. Von 1976 bis 1978 hat er in Schöneberg gewohnt, Hauptstraße 155.

Jetzt liegen Rosen vor der Tür, Lilien, ein paar Kerzen brennen. Immer wieder kommen Fans vorbei und lassen den kleinen Blumenberg wachsen. Viele davon sind viel zu jung, um die 70er selbst miterlebt zu haben, aber sie sind nicht weniger geprägt von Bowies Songs. Was außerdem auffällt: Viele kommen aus dem Ausland. Klar: Berlin ist eine internationale Stadt. Aber, auch das wird deutlich: Bowie hat für Menschen aus der ganzen Welt eine Bedeutung.

"Bowie war einfach seiner Zeit voraus"

"‘N Kumpel hat mir eine SMS geschickt. Und ick hab dann nur jeschrieben: Du spinnst! Und dann hab ick im Internet nachjeguckt. Bah. Ja. War schon‘ Hammer. Hätt‘ ick nich‘ jedacht."

"Zuletzt habe ich oft seine Musik gehört. Vielleicht weil ich seit zwei Jahren hier in der Nachbarschaft wohne. Dieselbe Nachbarschaft, in der Bowie lebte. Ich gehe auf demselben Bürgersteig, auf dem auch Bowie langging. Das macht es sehr emotional für mich. Ich denke, dass er ein Genie war. Hier, ich zeige dir mal ein Foto von meiner Wand zu Hause. Kannst Du das sehen? Das einzige Poster, das ich habe, zeigt ein Bild von David Bowie. Er war ein großartiger Musiker und hat jeden Tag dazugelernt. Er war einfach seiner Zeit voraus."

"Ja, ist ein Ausweis vom Fanclub, David Bowie, 1977. Ob es den noch gibt, das weiß ick nicht. Aber damals war ick da drin jewesen. Ja, das kam so plötzlich. Ick weiß jar nicht, was ick sagen soll. Man hat zwar nicht mehr so viel von ihm gehört. Man wusste, er tritt auch nicht mehr auf, aber das kam echt überraschend. Deswegen bin ick hier."

"Du kannst einfach du sein"

"Auch für zukünftige Generationen wird Bowie noch wichtig sein. Er war mehr als nur ein Mensch, er war eine Ikone. Und genauso wie die Beatles wird er die Zeit überdauern. Er gehört nicht nur einer Ära an, er hat sich so oft neu erfunden. Das macht ihn zugänglich für alle Leute."

"Ich mochte sehr, wie offen er gegenüber allem war. Zum Beispiel, was Sexualität anging. Also, das ganze Leben. Was ich von ihm gelernt habe? Egal wer du bist, du kannst einfach du sein. Lieben, wen du willst, sein, wer du sein willst. Dich ausdrücken, wie du es für richtig hältst."

Vielleicht ist es das, was von Bowie bleibt. Fans trauern am 11. Januar in Berlin vor der ehemaligen Wohnung des Popmusikers. Ein paar Tage später findet in den Hansa-Studios eine weitere Trauerfeier statt, also da, wo Bowie zwei Alben seiner Berlin-Trilogie aufgenommen hat.

Aber das ist nur eine von vielen Veranstaltungen, auf denen Bowie-Anhänger öffentlich Anteilnahme bekunden. Der Tod von Bowie, einem der letzten Superstars, hat eine besonders große Lücke hinterlassen. Das Abschiednehmen wird zum Kollektiv-Erlebnis. Nirgendwo wird das so deutlich wie in den sozialen Medien.

Gespräch mit dem Medienpsychologen Sebastian Buggert über digitale Trauer

Trauer war lange Zeit eine sehr persönliche Angelegenheit. Im Zeitalter von sozialen Medien wird Trauer aber zur Schau gestellt. Scheinbar jeder ist mit einer Beileidbekundung und persönlichen Erinnerung dabei. Das sieht man zum Beispiel nach Anschlägen. Aber auch etwa nach dem Krebstod von Bowie. Da posten dann nicht nur Weggefährten und Fans. Vielmehr scheint es, als müsse sich jeder an der kollektiven Trauer beteiligen, das Profilbild möglichst schnell gegen einen Ziggy Stardust austauschen.

Christoph Reimann: Sebastian Buggert ist Medienpsychologie, Leiter der Forschung beim Rheingold-Institut für Marktforschung in Köln. Haben soziale Medien unser Trauerverhalten verändert?

Sebastian Buggert: Ich glaube schon. Das ist natürlich schon auch ein Phänomen der sozialen Netzwerke, dass man dazu öffentlich Stellung beziehen kann und sich im Grunde als Trauernder bekennt. Also in den sozialen Medien sind wir immer einerseits Rezipient, aber auch Sender, und auf der Suche nach Content und Inhalten.

Und das ist dann eben ein solcher Inhalt, den man posten kann, mit dem man sich auch profilieren kann, indem ich zeige: Ich bin Anhänger von Prince gewesen. Ich bin Fan von Bowie gewesen. Ich finde diese Musik gut. Und das ist dann eine Möglichkeit, das noch mal zu zeigen und zu beweisen.

Durch das Posten setzt man sich mit Verlusten auseinander

Reimann: Das hört sich aber auch ein bisschen so an, als wäre das im Grunde mal wieder eine weitere Möglichkeit, damit wir uns selbst darstellen können im Netz.

Buggert: Ja. In den sozialen Netzwerken ist das immer beides. Und ich finde aber, dass es trotzdem das Phänomen nicht unbedingt entwertet. Denn gleichzeitig wird trotzdem ja ein Verlust beklagt, und man setzt sich, in dem man es im Grunde postet oder auch formuliert - teilweise werden ja auch persönliche Nachrufe geschrieben - setzt man sich mit diesen Verlusten auch auseinander.

Reimann: Wenn Musiker sterben wie Bowie oder Cohen - was betrauern wir denn da genau? Ist es auch ein Stück Zeitgeschichte, oder betrauern wir vielleicht auch einen Teil unserer eigenen Biografie, weil wir mit bestimmten Songs bestimmte Momente in unserem Leben verbinden?

Buggert: Ja, das würde ich auch genauso sehen. Das sind ja jetzt auch ... die Stars, die kürzlich gestorben sind, das sind ja Stars und Musiker jetzt noch aus analogen Zeiten. Das finde ich sehr interessant. Aus Zeiten, wo die Musik teilweise noch von Schallplatte kam, die irgendwie Kratzer bekommen hat, die nicht ohne Ende zu reproduzieren und zu kopieren und zu samplen war. Das hatte, glaube ich schon, finde ich, eine andere Qualität. Und man ist dann mit dem Tod dieser Menschen auch sofort an diese Zeit erinnert. Und ich glaube, da schaut man auch ein Stück mit Wehmut zurück.

Musiker aus analogen Zeiten

Reimann: Wehmut an die analoge Zeit?

Buggert: Ja, einmal das. Natürlich sind das Musiker gewesen aus anderen Zeiten, aber auch aus unserer Jugend. Natürlich schaut man zurück in die eigene Jugend, vielleicht die Studienzeit, wo man unbeschwerter unterwegs gewesen ist.

Aber gerade auch heute angesichts der aktuellen Lage, wo die Menschen sich enorm verunsichert fühlen, sehr viel Angst besteht und man so das Gefühl hatte - ja, wann war denn das? In den 80er-, 90er-Jahren, Prince "1999". Das war eine Zeit, wo die Leute unbeschwerter gelebt haben. Oder zumindest hat man jetzt rückblickend in hohem Maße das Gefühl. Und gleichzeitig wird man sich aber auch gewahr, was einem das bedeutet hat. Und das wird, glaube ich, sicherlich auch mitbetrauert.

Ein Image wird betrauert

Reimann: Beim Tod von Ikonen wie Bowie, Prince, Cohen oder wer auch immer: Die wenigsten Leute, die trauern im Netz, die wenigsten Fans, die zuhause vor dem CD-Player trauern, haben ja diese Musiker selbst gekannt, also anders, als wenn zum Beispiel ein Familienmitglied stirbt. Wir betrauern ja dann im Grunde das Image eines Künstlers, also einer fiktiven Person - wir haben sie ja nicht wirklich gekannt. Ist diese Trauer dann trotzdem dieselbe, oder hat die eine andere Qualität?

Buggert: Das denke ich schon. Dass natürlich, wenn ein Angehöriger stirbt, dann reißt das eine riesige Lücke ins Leben, und das hat sicherlich noch mal eine andere Tiefe und Tragweite. Und Sie haben Recht: Ich glaube schon, dass das so etwas ist wie ein Image, das man da betrauert.

Aber das ist ja trotzdem für die Menschen relevant und bewegend. An diesem Image macht sich halt vieles fest, was den Menschen etwas bedeutet. Wir werden uns da im Grunde auch Werten bewusst, die wir halt betrauern: Unbeschwertheit, Fröhlichkeit, Liebe, Gemeinschaftlichkeit. Also das waren ja auch Zeiten, sagen wir mal, der Emanzipation einer Freiheitsbewegung, einer Bewegung der Individualisierung persönlicher Selbstverwirklichung.

Reimann: Bei Bowie konkret.

Buggert: Ja, beispielsweise. Aber bei Prince, das waren halt bunte Videos auch. Das ist das, worauf die Kultur und auch die Menschen damals stärker ausgerichtet waren. Und heute fällt das viel schwerer. Heute sind das ganz andere Sachen, an denen wir so hängen, die kommen uns, glaube ich, viel schwerer vor, als wenn man jetzt auf diese Zeit zurückblickt.

Sänger Roger Cicero: Jazz für Pophörer schmackhaft machen

Klischeehafte Darstellungen von Mann-Frau-Beziehungen waren das Markenzeichen von Roger Cicero. Der Song "Schön, dass du da bist" ist 2006 auf dem Album "Männersachen" erschienen, mit dem Cicero zum erfolgreichen Popjazz-Crooner wurde.

Roger Cicero wuchs im Showgeschäft auf. Der Vater war Jazzpianist, die Mutter Tänzerin. Mit elf Jahren stand er bereits auf der Bühne. Später studierte er Jazz-Gesang. Und weil er ja tatsächlich ein toller Sänger war, ließ man ihm auch den latenten Chauvinismus durchgehen.

Weg vom Chauvinismus

Später versuchte Cicero, das Macho-Image abzulegen, wechselte sein Songwriter-Team und nahm auch Stücke ohne BigBand auf. Seinen großen Verdienst hatte er damals schon geleistet: Jazz für Pophörer zugänglich zu machen. Auch wenn der Musiker, der am liebsten im Anzug auftrat, nicht unbedingt in dieser Rolle sah: "Trotz modischen Outfits und Kopfbedeckung bin ich jetzt in dieser Popwelt nicht so wahnsinnig präsent. Ich war schon immer ein Jazz-Sänger, und das wird sich auch nicht ändern", sagte Roger Cicero im Deutschlandradio Kultur.

Im April dieses Jahres wollte Cicero auf Tour gehen, alle Konzerte waren ausverkauft. Für sein Album "Cicero sings Sinatra" war er für den Pop-Echo nominiert, für "The Roger Cicero Experience" mit dem Jazz-Echo. Am 24. März erlitt der Sänger einen Schlaganfall und starb. Cicero wurde 45 Jahre alt.

Leonard Cohen: Musikalisch vom Leben verabschiedet

Herr, ich bin so weit, "I’m ready, my lord”, singt Leonard Cohen in "You Want it darker”. Erschienen auf dem gleichnamigen Album wenige Tage vor seinem Tod, der ihn am 7. November einholte. Glaube, Leben und Sterblichkeit waren allgegenwärtig in der Musik des Kanadiers. Dass er sich auch musikalisch vom eigenen Leben verabschieden würde, scheint da nur konsequent.

Auch Cohens bekanntester Song greift diese universellen Themen auf. Vielleicht ist das ein Grund dafür, weshalb "Hallelujah" so oft gecovert wurde. Drei Jahre hat Cohen an dem Song gearbeitet, am Ende standen 80 Verse. Nur: Seiner Plattenfirma gefiel der Titel nicht. Also veröffentlichte Cohen das Stück zunächst auf einem kleinen Label. Die Erfolgsgeschichte begann. Jürgen Kalwa ließ sie sich vom Musikkritiker Alan Light erzählen.

Die Erfolgsgeschichte von Cohens "Hallelujah"

Alan Light: "Bob Dylan hat es als erster entdeckt und gespielt. Mitte der Achtzigerjahre. Niemand hatte auch nur eine Idee von diesem Lied. Das macht dich eben zu Bob Dylan. Du schaust dir an, was es gibt, und sagst: 'Das da, das ist ein interessanter Song.' 15 Jahre, bevor alle anderen Leute nachziehen. Eine faszinierende Fußnote zu dieser Geschichte."

Der nächste, der das Lied für sich entdeckte, war John Cale. Vielen bekannt als Mitglied der Band Velvet Underground. Seine Fassung erscheint 1991 auf dem Tribute-Album "I'm Your Fan", mit dem 18 Künstler Cohen ihre Reverenz erwiesen.

Shrek erweckt den Song wieder zum Leben

Aber auch diese Version schlummert lange vor sich hin. Zehn Jahre lang. Bis 2001, 17 Jahre nach dem Entstehen, als die Regisseure des computeranimierten Kinderfilms "Shrek – der tollkühne Held" den Song entdecken. Alan Light:

"Einer der unwahrscheinlichsten Einsatzorte aller Zeiten: der entscheidende emotionale Moment im Film. Der Regisseur von 'Shrek' hat gesagt: Es ist für diese Szene das passende Gefühl. Man muss sich einfach von der Idee trennen, das ist Leonard Cohen und also nichts für Kinder. Denn jeder reagierte. Die Kinder. Die Eltern. Warum? Weil es funktioniert."

Bei den Coverversionen gehen die Meinungen auseinander

Reden wir über das Lied. Es ist ein Meisterwerk aus wenigen musikalischen Bausteinen. Was die Komposition so erhaben macht, ist deren Spannung im Verhältnis zur Melodie im Anstieg zum Refrain. Eine Akkordfolge, von der Cohen in der ersten Strophe sogar spricht. "The fourth, the fifth. The minor fall, the major lift". Das sind – in der Sprache der Musik – die Schritte von der Tonika über die Subdominante zur Dominante, der Fall ins Moll und der Aufstieg erneut ins Dur.

So klingt das Lied übrigens in der Fassung von Jon Bon Jovi, einem Pop-Rocksänger auf dem schmalen Grat zwischen Kraft und Kitsch. Wie der das Lied interpretiert – da gehen die Meinungen übrigens auseinander. Alan Light:

"Bei Leonards Fans gilt Bon Jovis Version als die unpopulärste. Leonards Favoriten hingegen sind die von K. D. Lang und die von Bon Jovi."

Cohen redet nur selten über seinen Hit

Die Wertschätzung von K. D. Langs Fassung kann man durchaus nachvollziehen. Sie hat aus dem herben Stück verworrener Weisheit eine besondere Facette herausgeschält. Bei ihr wird das Lied zum Triumphgesang. "Und auch wenn alles falsch gelaufen ist, stehe ich vor dem Herrn des Liedes. Mit nichts auf meiner Zunge als Halleluja."

Und was ist mit Leonard Cohen? Cohen hat sich nur selten zum Phänomen "Hallelujah" geäußert:

"Man versucht jedes Mal, einen guten Song zu schreiben und alles hineinzulegen, was man hat, hat er mal dem kanadischen Fernsehen gesagt. Aber man kann nicht bestimmen, was daraus wird."

Nein. Nicht, wenn es gut ist. Richtig gut ist.

Sharon Jones: Der unbedingte Wille weiterzumachen

Am 18. November starb Sharon Jones im Alter von 60 Jahren. Sie war eine der letzten Soul-Musikerinnen, bei denen man die Vorsilbe "retro" noch gut weglassen wollte. Denn Jones war ein Original. Allerdings kam sie erst spät zu Ruhm. Zeitweise arbeitete sie in einem Gefängnis, um sich über Wasser zu halten. Als schwarze, übergewichtige Sängerin war es schwer für sie, im Musikgeschäft Fuß zu fassen.

Aber diese Geschichte erzählt Jones am besten selbst in diesem Song: "I’m still here", ein autobiografischer Song von Sharon Jones. Diese Hartnäckigkeit, dieser unbedingte Wille weiterzumachen und nach vorne zu blicken, sind das, was die Musikerin ausmachte. Auch wenn es mit der Karriere als Sängerin zuerst nicht klappte. Auch wenn der Krebs sie schon einmal fast besiegt hatte. Sharon Jones kehrte zurück zur Bühne, gab Konzerte fast bis zum Schluss.

Das hier ist ein Fan-Mitschnitt aus dem Jahr 2011, hochgeladen von einem User mit den Namen "Chaîne de alphanaphtol". Jones steht im Funkelkleid auf der Bühne, hinter ihr ihre Band, die Dap-Kings. Und dann kommt plötzlich ein hagerer Typ mit Sonnenbrille und Kapuzenshirt auf die Bühne. Das ist Prince. Er liefert ein ziemlich gutes Solo auf seiner Gitarre ab, und nach ein paar Minuten ist er wieder verschwunden.

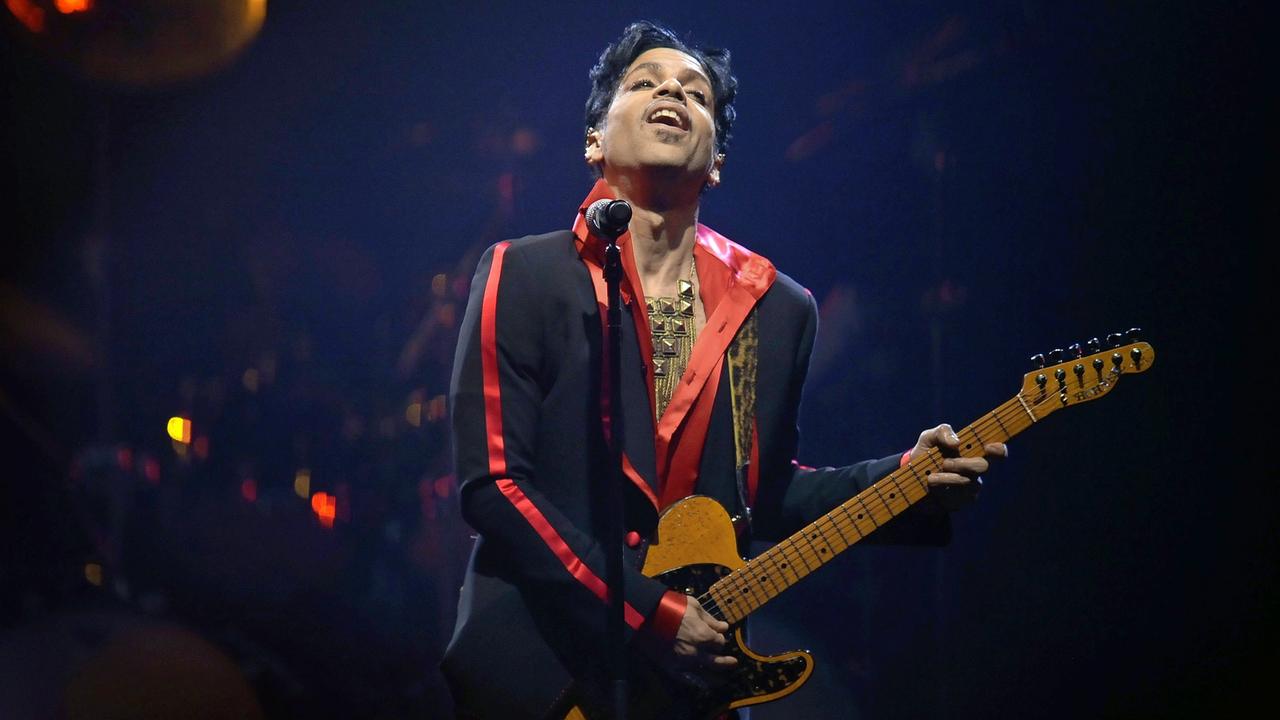

Prince: Ein androgyner Workaholic

Prince war ein Hochleistungsmusiker. Stundenlanges Üben gehörte zu seinem Alltag, Perfektion war das Ziel. Da schonte er weder sich selbst noch seine Mitmusiker.

Prince verkörperte außerdem Androgynität wie sonst nur vielleicht David Bowie. Er hatte auch keine Angst davor, zweideutige Botschaften auszusenden und rüttelte so an gängigen Männlichkeitsbildern. Zum Beispiel im Song "If I was your girlfriend". Intro beginnt, daüber: Prince wurde am 21. April tot in seinem Studiokomplex Paisley Park aufgefunden. Er starb mit 57 Jahren an einer Überdosis Schmerztabletten.

Gespräch mit FAZ-Journalist Tobias Rüther über die Ära der Superstars

Christoph Reimann: Die meisten Musiker, die in diesem Jahr gestorben sind, stammen aus analogen Zeiten. Aus einer Welt, in der Plattenfirmen noch Geld hatten, in der Musiker über viele Jahre eine Karriere aufbauen konnten, in der eben noch nicht jeder im Schlafzimmer professionell klingende Musik aufnehmen konnte. In der es also auch weniger Konkurrenz gab. Und heute? Ist mit der goldenen Ära der Musikindustrie auch die Zeit der großen Pop-Ikonen vorüber? Das habe ich Tobias Rüther gefragt, stellvertretender Feuilleton-Chef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Sterben die Superstars also aus?

Tobias Rüther: Ich glaube, nein. Oder nein: Ich glaube es nicht nur, ich weiß, dass es nicht so ist.

Die Stars von heute werden auch Superstars sein

Reimann: Was macht Sie so sicher?

Rüther: Dass diejenigen, die gestorben sind, ja auch irgendwann mal 23 waren und man damals nicht wissen konnte, dass sie zu Superstars werden würden. Und die 23-jährigen Stars von heute - davon kann man ja ausgehen, dass sie sicher noch ein paar Jahre haben, um Musik zu machen und zu Superstars zu werden. Ich glaube, es ist zu früh, zu sagen, dass diese Generation nicht genauso groß werden könnte wie Prince oder Bowie und so weiter.

Reimann: Das heißt, Sie glauben, wir werden - hoffentlich in ferner Zukunft - genauso um Drake oder Beyoncé oder Justin Bieber trauern wie jetzt in diesem Jahr um Cohen und Co.?

Rüther: Ja. Wenn man jetzt so eine Rangliste macht, wer ist wie erfolgreich und wer ist jetzt schonen Superstar, muss man sagen, Beyoncé hat jetzt schon so viele Platten hingelegt, die in etwa so epochal oder so bedeutsam für die Zeit, in der sie erschienen sind, gewesen sind wie Bowie beispielsweise in den frühen 70ern. Das kann man, glaube ich, schon sagen.

Insofern glaube ich, dass Beyoncé schon jetzt - das ist klar, die ist ... Wenn sie jetzt sterben würde, würden wir unendlich trauern, und wir werden auch eines Tages trauern, wenn sie dann gegangen sein wird. Mich wundert es so ein bisschen, woher die Skepsis kommt, dass die neuen Medien oder die neuen Verwaltungsformen der Musik jetzt da irgendetwas dran ändern könnten, dass wir eine weniger intensive Beziehung zu den Platten haben.

Die Fehler der Musikindustrie

Reimann: Na ja, ich habe es ja versucht. Die Ausgangsvoraussetzungen sind eben andere für Musiker, wirklich eine langfristige Karriere auf die Beine zu stellen. Ich habe versucht, das ein bisschen zu skizzieren. Das viele Geld ist weg, es kann nicht mehr so viel investiert werden in Musiker. Musiker müssen vielleicht heute die cleveren Geschäftsmänner oder -frauen sein. Vielleicht findet da tatsächlich so ein Paradigmenwechsel statt.

Rüther: Ganz sicher. Und ich kann aber auch, wenn man sich jetzt so überlegt: Die Musikindustrie hat eben derartig viele Fehler gemacht in den letzten 50 Jahren im Umgang mit dem Publikum und was sie aus dem Publikum rausgequetscht hat an Geld. Wenn jetzt Jay Z und Beyoncé mit ihrem eigenen Streaming-Dienst die Sache selbst in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass ihre Platten verfügbar sein werden ...

Reimann: Tidal.

Rüther: ... genau. Das ist dann eine sehr gute Sache. Und es passt ja auch irgendwie dazu, dass Prince, einer der wirklich sehr, sehr traurigen Toten dieses Jahres, ja, seine Musik digital eben bei Tidal von Jay Z untergebracht hat und eben nicht in den großen Verbreitungsplattformen. Und dass er sich quasi rausgezogen hat aus der Musikindustrie. Die Musik bleibt ja weiter dadurch zugänglich. Aber sie liegt eben in der Hand der Künstler. Und ich kann darin eigentlich nur einen Fortschritt erkennen.

"Pop ist mittlerweile ein Beruf geworden"

Reimann: Bei den vielen Künstlern, die bei traditionellen Plattenfirmen unter Vertrag waren, also vielleicht mal abgesehen von Prince jetzt zum Schluss: Was bedeutet so ein Musikertod für die Plattenfirma? Erst mal, so makaber das vielleicht auch klingt, ist es ja ein Grund, sich die Hände zu reiben. Denn die Leute, die kaufen ja jetzt wie blöd den Backkatalog. Bei George Michael habe ich mal nachgeschaut. Der ist im Moment - sein Tod liegt ein paar Tage zurück - der ist im Moment in den Download-Charts mit mehreren Alben ganz weit vorne.

Rüther: Ja. Und es werden sicher jetzt auch wieder neue Best-of-Alben noch aufgelegt werden. Auch im Fall von Bowie gab es ja jetzt wieder eine neue Kompilation. Das ist jetzt erst mal, glaube ich, eine Möglichkeit, wieder Geld zu verdienen mit neuen Kompilationen, mit möglicherweise ausgegrabenen Stücken, die bislang noch nicht zugänglich gemacht worden waren.

Ich denke die ganze Zeit darüber nach - es ist ja schon so: Dieses Jahr war natürlich besonders heftig, die Leute, die gestorben sind. Es gab aber natürlich auch andere Zeiten in den frühen 70ern und späten 60ern, wo auch massenhaft fantastische Künstler gestorben sind durch ihren exzessiven Drogenkonsum und so weiter. Und ich glaube, warum wir so erschüttert sind, ist, dass wir sehen, man kann mit Pop auch ... Pop ist mittlerweile ein Beruf geworden. Man kann mit Pop 50 oder 60 werden oder 80 wie im Fall von Cohen. Und gleichzeitig sind aber diejenigen, die mit diesen Liedern aufgewachsen sind, bei der Popmusik geblieben und bestimmen heute natürlich den öffentlichen Diskurs. Das heißt, die Aufmerksamkeit, die kommt, wenn Prince stirbt, hat sicher auch damit zu tun, dass in den öffentlichen Stellen, wo darüber geredet wird, Popfans sitzen.

Und Pop ist einfach integraler Bestandteil unseres Kunstverständnisses geworden und dadurch auch selbstverständlich, dass man sich hinstellt und sagt: Dieser Tod ist genauso wichtig wie der Tod von einem Schriftsteller, Carrie Fisher, der Schauspielerin, und so weiter. Wir Popfans werden erwachsen und müssen feststellen, dass unsere Helden sterben, ja. Tut weh, ist aber, glaube ich, unvermeidlich, dass wir das merken.

"Bowie hat alles inszeniert in seinem Leben"

Reimann: Was man dieses Jahr als, tja, vielleicht neues Phänomen beobachten konnte, ist, dass Musiker wie Bowie und Cohen eigentlich festgelegt haben, wie an sie erinnert wird. Denn die beiden haben sich mit Alben verabschiedet. Die wussten, dass sie bald sterben würden und sind mit Abschiedsalben aus dem Leben getreten. Die haben damit ihr Werk sozusagen abgeschlossen. Was ist das? Imagekontrolle bis ins Grab?

Rüther: Im Fall von Bowie, wo ich mich viel besser auskenne als bei Cohen, den ich nun wirklich wenig kenne und nicht richtig sagen kann, was bei dem dahinter steckt. Bei Bowie, glaube ich, ist es - da müsste man einen Schritt zurücktreten und sagen: Ja, natürlich, er hat alles inszeniert in seinem Leben. Aber wenn man "Blackstar", die letzte Platte hört, hört man in jeder Zeile, dass da jemand überleben will, und dass da jemand hofft, weiterzumachen. Der letzte Song, "I can't give anything away” - er will nicht loslassen.

Und er hat mit Visconti ja auch noch über eine nächste Platte gesprochen. Ich glaube, es ist wenig herzensklug zu denken, dass er gedacht hat: ein letzter Tusch, und dann bin ich weg, und dann steht sozusagen das Gesamtkunstwerk. Ich finde, der letzten Platte von Bowie kann man anhören, dass er nicht gehen wollte, und dass er natürlich nicht sterben wollte. Und dass die Platte eben von enormer Überlebenskraft spricht, und dass man das auch spürt. Dass er es aber dennoch eben bis zum Schluss in der Hand gehalten hat, das ist eben typisch Bowie gewesen.

"Bowie hat Pop als Medium verstanden"

Reimann: Sie haben schon gesagt, Sie haben sich mit Bowie intensiv auseinandergesetzt, Sie haben das Buch geschrieben "Helden. David Bowie und Berlin" über seine Zeit eben hier in der Hauptstadt. Wofür wird er in Ihrer Erinnerung bleiben?

Rüther: Er wird dafür in Erinnerung bleiben, dass er gezeigt hat, wozu Popmusik als Informationsträger sozusagen imstande ist. Was Popmusik alles zeigen und bewegen und zeigen und veranschaulichen kann. Er hat das Visuelle, die Kostüme, die Performance, die Musik, den Text - auch Geschichte, Lebensgeschichte, Weltgeschichte, all dass, auf die Bühne gebracht. Und er war quasi die Abspielstation dafür.

Berlin war quasi ein Projekt, gleichzeitig zu sagen – eine Referenz an die 20er-Jahre an Berlin, an Expressionismus, gleichzeitig die Kunst von Morgen in einer Stadt, die total zerrissen, für das zerrissene 20. Jahrhundert steht. Und er packt das in einen Song, ohne ein einziges Mal wirklich Berlin zu erwähnen. Oder auf ein Berlin, wo kein einziges Mal Berlin vorkommt. Er hat einfach Pop als Medium verstanden und erfunden, wie kein anderer. Zu sagen, man kann durch Popmusik andere Dinge erreichen, die nicht Popmusik sind. Rock hat er immer nur als Medium verstanden und nicht als Rock.

Er war also gar kein Rocker, sondern er wusste, wenn er rockt - schreckliches Wort! - wenn er Rock'n'Roll macht, dann kann er damit eine ganze Reihe von Dingen transportieren. Fragen der Sexualität, der Geschlechterpolitik sozusagen. Und dazu benutzt er eben Rock als Medium. Und da war er der erste, glaube ich, in der Intensität. Und das wird bleiben, er hat das einfach geöffnet. Andere waren Klassenkämpfer, er war ein Geschlechterkämpfer des Rock'n'Roll.

George Michael: "Ein unglaublicher Performer"

Reimann: Vor ein paar Tagen ist George Michael nun gestorben. Für welche Werte Sie ihn erinnern? Wofür steht er für Sie?

Rüther: Als allererstes für einen fantastischen Weihnachtssong, "Last Christmas". Dann für fantastische Popmusik, und dann ... Natürlich wird jetzt viel gesprochen, seine Rolle als öffentlicher Homosexueller, seine Auseinandersetzung mit der Polizei, die ganze Geschichte, dass er verhaftet wurde, und dass er da so zu einem Symbol wurde einer öffentlichen latenten Homophobie. Das ist alles komischer in diesem Augenblick, das ist alles irgendwie da und es wird auch darüber geredet.

Und ich habe eben bloß diesen unglaublichen Performer in Erinnerung, der wie wenige andere verstanden hat, was Performance für die Popmusik bedeutet. Ähnlich so wie Prince. Also im Grunde haben wir in diesem Jahr drei unglaubliche Performer verloren. Cohen wollte ja kaum auf die Bühne gehen. Also Bowie, Prince und George Michael, die waren auf der Bühne zu Hause. Cohen hatte ja unglaubliche Auftrittsangst am Anfang.

Aber die drei, die gezeigt haben, Entertainment ist etwas, was man mit unglaublicher Leidenschaft und Ernsthaftigkeit betreiben kann. Und es ist nicht oberflächlich. Es ist etwas, was ein Lebensmittel sein kann. Dafür werde ich George Michael, glaube ich, am stärksten, in Erinnerung haben.

"Fastlove" - ein ernsthafter und weiser Popsong

Reimann: Welchen Song sollten wir jetzt von George Michael, dem unglaublichen Performer, spielen?

Rüther: Darauf bin ich nicht vorbereitet. "Fastlove".

Reimann: Warum?

Rüther: Weil: Das ist der etwas reifere George Michael, ein wahnsinnig präziser Text über einen einsamen Mann, der durch die Nacht zieht und nicht richtig teilhat am Leben. Unglaublich gute Musik und einfach ein sehr ernsthafter, weiser Popsong.

Reimann: George Michael, "Fastlove": Ein Song aus dem Album "Older" von 1996. 2004 ist das letzte Studioalbum von Michael erschienen. Er habe immer noch eine neue Platte rausbringen wollen. Das sagte er immer wieder in Interviews. Zum Beispiel in diesem von 2012: "I know that my fans want new music, I want to make new music. And so far it’s going really, really well. I’m here working every day, trying to get the album to people as quickly as I can."

Das ist die eine Seite. Denn es kam nichts. Der Musiker selbst sprach selbst von einer Schreibblockade. George Michael starb mit 53 Jahren in seinem Haus in England. Todesursache sei Herzversagen gewesen, sagte sein Manager.

Auch diese Musiker sind 2016 verstorben

Wir hätten noch so viel mehr Popmusiker und Musikerinnen unterbringen wollen, die in diesem Jahr gestorben sind – alle hätten eine Würdigung verdient. Zum Schluss deshalb zumindest eine namentliche Erwähnung – auch wenn diese Liste ganz bestimmt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat.

Alan Vega von Suicide

Pianist Mose Allison

Rapper Blowfly

Pete Burns von Dead or Alive

Plattenproduzent Phil Chess

Keith Emerson und Greg Lake von Emerson, Lake and Palmer

Eagles-Mitbegründer Glenn Frey

Country-Ikone Merle Heggard

Paul Kantner von Jefferson Airplane

Liedermacher Knut Kiesewetter

Jazz-Sänger und Schauspieler Manfred Krug

George Martin, Beatles-Produzent

Elvis-Gitarrist Scotty Moore

Arrangeur Claus Ogerman

Deep-Listening-Pionierin Pauline Oliveros

Rick Parfitt von Status Quo

Phife Dawg von A Tribe Called Quest

Gospel- und Country-Musiker Leon Russel

Jazz-Sänger Frank Sinatra Jr.

Rumba-Musiker Papa Wemba

Maurice White von Earth, Wind & Fire