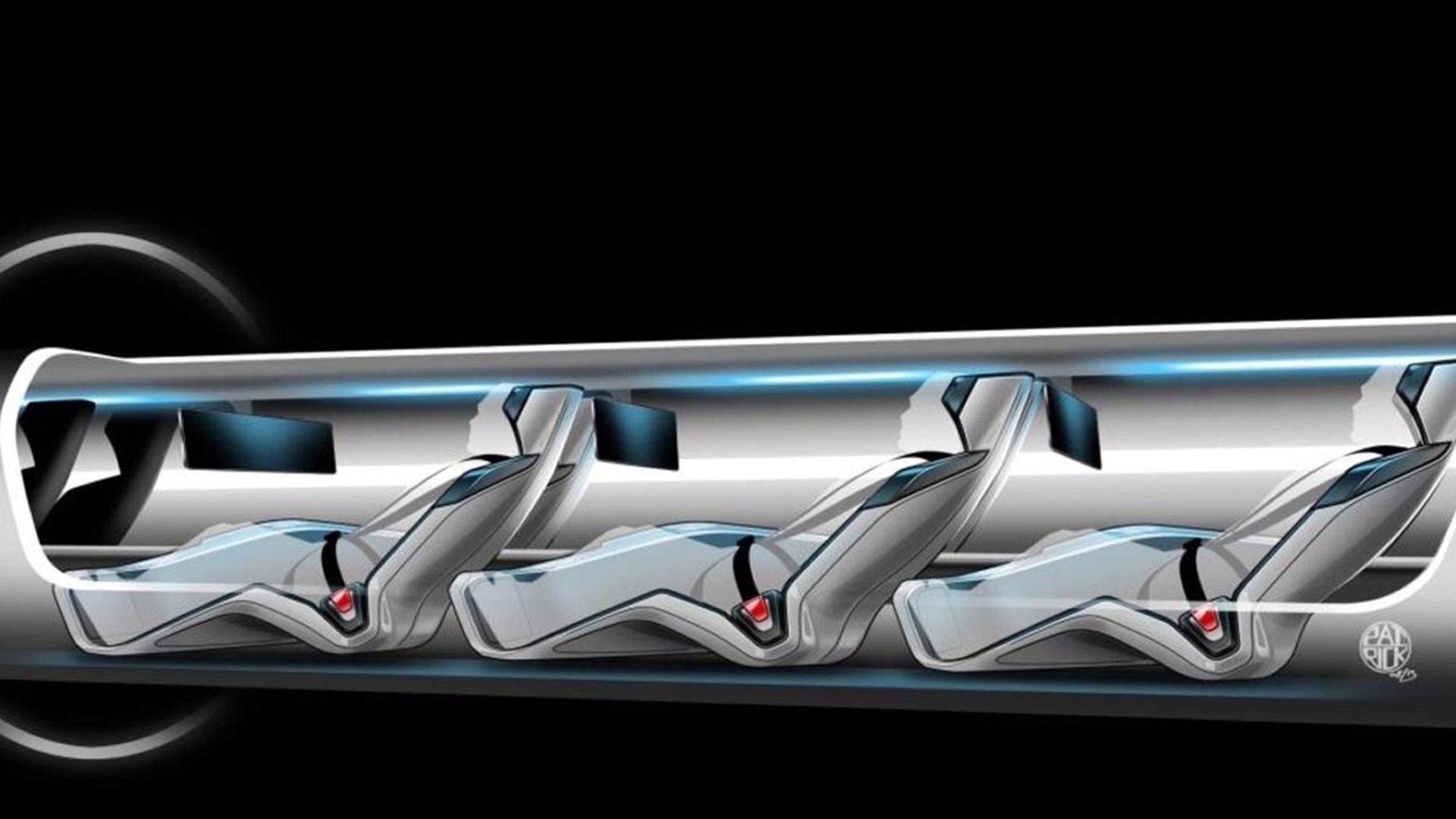

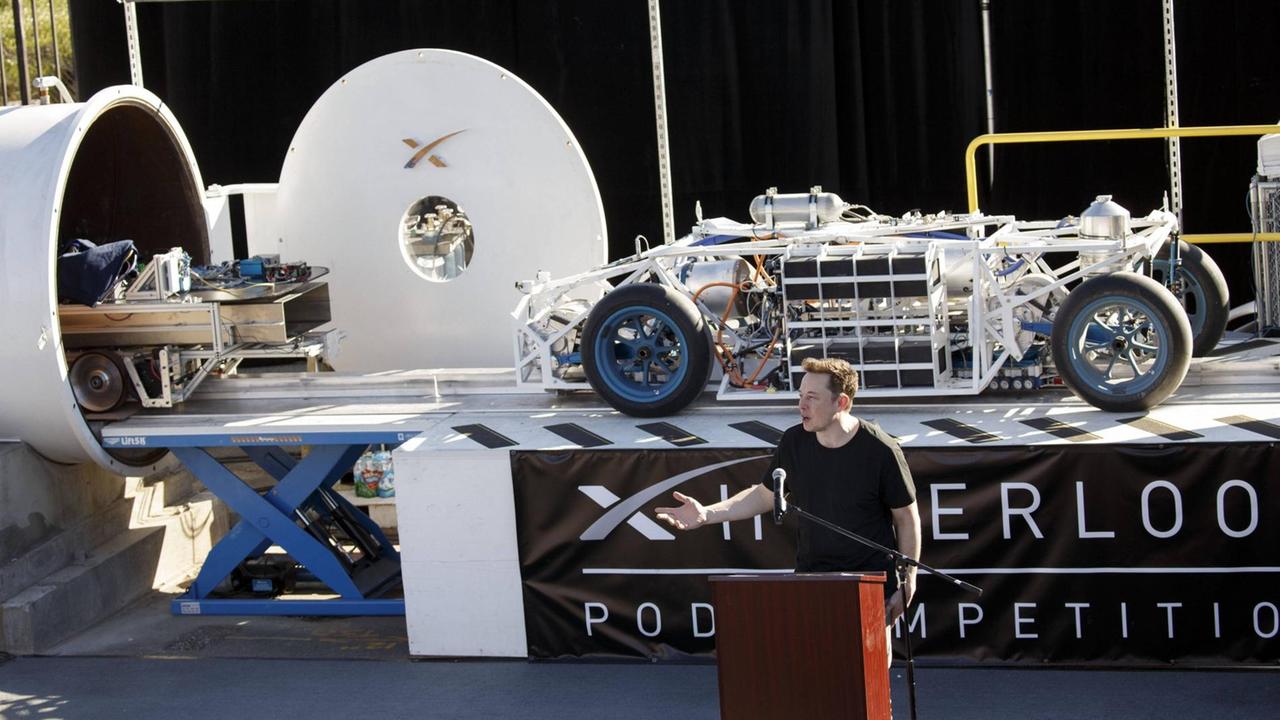

November 2020 nahe Las Vegas, das Testgelände der Firma Virgin Hyperloop. Auf das Kommando des Operators startet die Kapsel in der 500 Meter langen, luftleeren Röhre und beschleunigt auf 160 km/h. Das Besondere an dem Test: Erstmals sind - fest angeschnallt in ihren Sitzen - zwei Passagiere an Bord der Kapsel, die aussieht wie die Miniausgabe einer futuristischen U-Bahn. Eine Weltpremiere, von der Hyperloop-Gemeinde als Meilenstein gefeiert.

Für sie hat das Konzept, bei dem Magnetschwebebahnen mit bis zu 1200 km/h durch luftleere Röhren gleiten sollen, gleich mehrere Vorzüge, erklärt Professor Walter Neu von der Hochschule Emden/Leer: "Der Luftwiderstand, den man wegnimmt. Das ist der größte Vorteil, den man dort hat. Und dann kommt der zweite Vorteil der Hyperloop-Technologie zum Tragen: Dass man berührungslos schwebt und damit keinen Kontakt hat und auch keine Reibungsverluste und auch keine Abnutzung von Rädern oder von Achsen oder von anderen Komponenten, die man ansonsten im Zugverkehr hat."

Hyperloop als Alternative zum Flugverkehr

In einer Röhre, die bis auf ein Hundertstel des Normaldrucks luftleer gepumpt ist, fällt der Fahrtwind schlicht weg. Dadurch könnte eine Schwebebahn im Prinzip Schallgeschwindigkeit erreichen, und zwar halbwegs wirtschaftlich. Damit könnte der Hyperloop Teile des Flugverkehrs ersetzen, meint Neus Kollege Professor Thomas Schüning.

"Wenn ich mir die Inlandsflüge ansehe oder Mittelstrecke, die sind ohne weiteres mit einem sehr geringen Energiemaß möglich bei gleicher Zeit. Weil wir erreichen ja mit dem Hyperloop die gleichen Geschwindigkeiten wie mit dem Flieger. Also von der Zeit her absolut konkurrenzfähig, aber weniger Energieverbrauch."

Verschiedene Start-Ups tüfteln an Details

Mittlerweile tüfteln diverse Firmen und Universitätsteams an der Technologie, um die noch offenen Fragen zu klären. Zum Beispiel: Sollen die Fahrkapseln auf einer Magnetschiene fahren wie der Transrapid oder oben von einer Schiene gehalten werden, wie bei der Wuppertaler Schwebebahn? Wie sollen die Sicherheitssysteme aussehen, die die Kapsel bei einer Störung sicher zum Halten bringen? Und: Wie lassen sich Weichen konstruieren, damit die Kapseln die Spur wechseln können? Ideen dafür gibt es, aber die müssen natürlich erprobt werden.

Und dafür braucht es Teststrecken, erklärt Walter Neu - und die sind bislang Mangelware: "Alles, was bisher auf der Welt existiert, ist drei bis fünf Kilometer. Und immer geradeaus. Aber das ist ja noch nicht die richtige Welt, sondern ich muss ja auch tatsächlich Kurven fahren können. Ich muss auch mal in den Bahnhof reinfahren können und ich muss auch die Strecken wechseln können."

Taugt die Transrapid-Teststrecke für Experimente?

Deshalb haben die beiden Professoren aus Emden einen kühn klingenden Plan entwickelt: Warum nicht einfach die alte Transrapid-Teststrecke im emsländischen Lathen reaktivieren? Eine 32-Kilometer-Schleife, 1987 in Betrieb gegangen, 2011 stillgelegt. Ein schwerer Unfall im September 2006, bei dem 23 Menschen starben, hatte das Konzept in Misskredit gebracht. Zudem wurde immer klarer, dass der Transrapid den ersehnten Durchbruch wohl kaum schaffen wird. Doch ginge es nach Walter Neu und Thomas Schüning, soll zumindest die Teststrecke nun ihre Wiederauferstehung erleben.

"Ich nutze im Prinzip die Stelzen-Konstruktion und den Fahrweg", betont Schüning. Darauf könne man im Prinzip direkt eine Röhre setzen und sofort loslegen. Und Walter Neu ergänzt: "Es gibt zurzeit keine Einrichtung auf der ganzen Welt, die bessere Voraussetzungen dafür hätte als Lathen. Weil es genau dafür gedacht war und weil es genau die Schwebetechnologie nutzt, die im Hyperloop genutzt wird."

Große Investitionen wären nötig

Auch zehn Jahre nach der Stilllegung sei die Bausubstanz noch in Ordnung, nach wie vor würde die Anlage gewartet, sagen die beiden. Das Land Niedersachen zeigt bereits Interesse, auch aus der EU kommen positive Signale. Der Bund dagegen wartet noch ab. Denn ein Schnäppchen dürfte die Umwidmung kaum werden: Geschätzte 40 bis 50 Millionen Euro würde es kosten, drei Kilometer der Teststrecke umzurüsten. Und der Umbau der gesamten 32 Kilometer dürfte entsprechend teurer werden, vielleicht eine halbe Milliarde.