Joseph N. Cooper arbeitet an der University of Massachussets Boston, hat vier Abschlüsse in Soziologie und verschiedenen Teilbereichen der Sportwissenschaft abgelegt und mehrere Bücher über Schwarze und Sport geschrieben.

Raphael Späth: Herr Cooper, wieso ist es wichtig, in einer überwiegend weißen Gesellschaft die Errungenschaften und Auszeichnungen von Schwarzen Athlet*innen hervorzuheben?

Joseph N. Cooper: Wenn es darum geht, Errungenschaften von Schwarzen Athletinnen und Athleten hervorzuheben, müssen wir immer im Hinterkopf haben, dass Gesellschaften, wie zum Beispiel die amerikanische, hauptsächlich auf der Entmenschlichung von Schwarzen Menschen fundieren. Schwarze Menschen wurden zu Zeiten der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung aus mehreren Kontinenten versklavt und mehr als Eigentum und Ware, und nicht als Mensch angesehen. Wenn man heutzutage also Erfolge von Schwarzen Menschen im Sport feiert, dann bedeutet das zunächst einmal, dass man die Menschlichkeit dieser Personen anerkennt. Über viele Jahrhunderte des Kolonialismus war eine der effektivsten Strategien, um bestimmte Gruppen zu kontrollieren und dominieren, die Errungenschaften dieser Gruppen auszulöschen. Egal ob im Sport, in der Bildung, der Wissenschaft oder der Wirtschaft. Wenn heute also die Erfolge von Schwarzen hervorgehoben werden, werden dadurch auch Diversität und Inklusion gefeiert. Der Sport trägt dadurch gleichzeitig auch zu mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft bei.

Späth: Aber ist es nicht in gewisser Weise auch kontraproduktiv, wenn man sich nur auf die Ethnizität fokussiert und einen Athleten oder eine Athletin quasi auf die Hautfarbe reduziert?

Cooper: Das ist ein guter Punkt. Ich sehe es nicht so, dass man einen Athlet oder eine Athletin dadurch auf die Hautfarbe reduziert. Ich glaube eher, dass wir, wenn wir die Hautfarbe komplett ignorieren, "Farbenblinden Rassismus" praktizieren. So hat das der US-Soziologe Eduardo Bonilla Silva beschrieben. Wenn man also nur vom Athleten spricht und dabei die ethnische Herkunft oder das Geschlecht außenvorlässt, ignoriert und toleriert man beispielsweise gleichzeitig auch unangemessene und vorurteilsbehaftete Berichterstattung. Ich glaube, es ist wichtig, die ethnische Herkunft, das Geschlecht, die Behinderung oder andere Alleinstellungsmerkmale hervorzuheben. Man sollte sich nicht allein darauf fokussieren. Aber diese Merkmale vor allem dann hervorheben, wenn man von wegweisenden Pionier*innen im Sport spricht. Es ist ja so, dass einzelne Gruppen in der Vergangenheit systematisch ausgeschlossen wurden. Wenn man also anerkennen möchte, dass in der Vergangenheit einzelne Gruppen aufgrund der ethnischen Herkunft diskriminiert und unterdrückt wurden, muss man Ethnizität auch heute als einen von vielen Faktoren anerkennen.

Und ich finde, es ist auch wichtig, dass dabei nicht auf stereotypische Darstellungen zurückgegriffen wird, vor allem in der Berichterstattung. Auch heute werden Schwarze Athletinnen und Athleten in so vielen TV-Übertragungen mit tierischen Begriffen beschrieben: ‚Wow, er ist ein Freak und ein Biest. Was für ein Arbeitstier.‘ Begriffe, die sehr beleidigend und diskriminierend sind. Ich glaube nicht, dass vielen Kommentatoren das bewusst ist, wenn sie das sagen. Eine Definition von Privileg ist der Luxus, sich über solche Themen keine Gedanken machen zu müssen oder persönlich von solchen Dingen nicht nachteilig betroffen zu sein.

Deshalb handelt es sich bei dieser Art der Berichterstattung um eine Art von Privilegiertheit und farbenblindem Rassismus. Eine weitere Sache, die man auch heute noch beobachten kann: Weiße oder europäische Athletinnen und Athleten werden oftmals als intelligent oder strategisch beschrieben. Bei Schwarzen Athlet*innen fokussiert man sich meistens auf die natürlichen athletischen Fähigkeiten. Also: Sportberichterstattung ist in meinen Augen auch heute noch rassistisch und sexistisch geprägt. Das Problem ist: Die Leute sind meistens nicht dazu bereit, über diese unangenehmen Dinge zu sprechen. Wir müssen also als eine globale Gemeinschaft lernen, zu akzeptieren, dass wir alle, entweder bewusst oder unterbewusst, anfällig dafür sind, rassistische Ideen oder Gedanken aufrechtzuerhalten.

Späth: Wie kann man dieses Problem lösen? Müssen weiße Journalistinnen und Journalisten sich noch mehr bilden oder sensibilisiert und aufgeklärt werden, wenn es um Rassismus geht, oder braucht es vielleicht auch in der Medienbranche mehr Schwarze Repräsentation?

Cooper: Meiner Meinung nach sollte das gleichzeitig geschehen. Ich bin immer dafür, von "und" anstatt von "entweder, oder" zu sprechen. Ich glaube auch nicht, dass alle Menschen, die Rassismus aufrechterhalten, ungebildet sind. Ich glaube, als globale Gemeinschaft sollten wir realisieren, dass nicht alle Menschen Anti-Rassisten sein wollen. Viele Menschen wissen, was Rassismus ist und wollen diese rassistischen Ideale trotzdem aufrechterhalten. In vielen Fällen profitieren diese Menschen nämlich auf einer sozialen, psychologischen, materialistischen aber auch wirtschaftlichen Ebene von genau diesem Rassismus. Und das können wir nicht ignorieren. Genauso wie beim Sexismus: Es gibt Gruppierungen, die enorm von diesem Status Quo profitieren. Deshalb ist Aufklärung nur ein Teil der Lösung. Als Gesellschaft sollten wir uns fragen: Welche Ideale sind uns wichtig und spiegeln die Strukturen innerhalb unserer Gesellschaft diese Ideale auch wider? Und - da kommt dann der zweite Aspekt Ihrer Frage ins Spiel – wer ist in diesen Strukturen repräsentativ vertreten? Welche Rollen haben sie? Wie viel Macht haben bestimmte Gruppen? Wer bestimmt die Themen? Über wen wird berichtet und vor allem: In welcher Art und Weise wird über wen berichtet? Welche gesellschaftlichen Gruppen profitieren auch wirtschaftlich am meisten vom Status Quo?

Deshalb glaube ich: Repräsentanz ist wichtig, genauso wie Rechenschaftspflicht von einigen Institutionen. Und wenn man als Außenstehender denkt, dass es da noch Probleme gibt, sollte man eine Art von wirtschaftlichem Aktivismus betreiben, das heißt: Teams oder Sender oder Ligen boykottieren, die Rassismus befördern. Und auch Athletinnen und Athleten selbst tragen teilweise die Verantwortung. Aber oftmals wird den Athlet*innen zu viel Verantwortung aufgebürdet. Dann heißt es: ‚Du bist derjenige, der ausgenutzt und unterdrückt wird, also musst Du auch derjenige sein, der die Stimme erhebt und auf diese Missstände aufmerksam macht.‘ Das kann sein, aber was ist zum Beispiel mit dem Liga-Präsidenten? Oder den Trainern? Wenn wir die Athleten dazu auffordern, dann muss es die Aufgabe von allen sein, für systematischen Wandel zu sorgen.

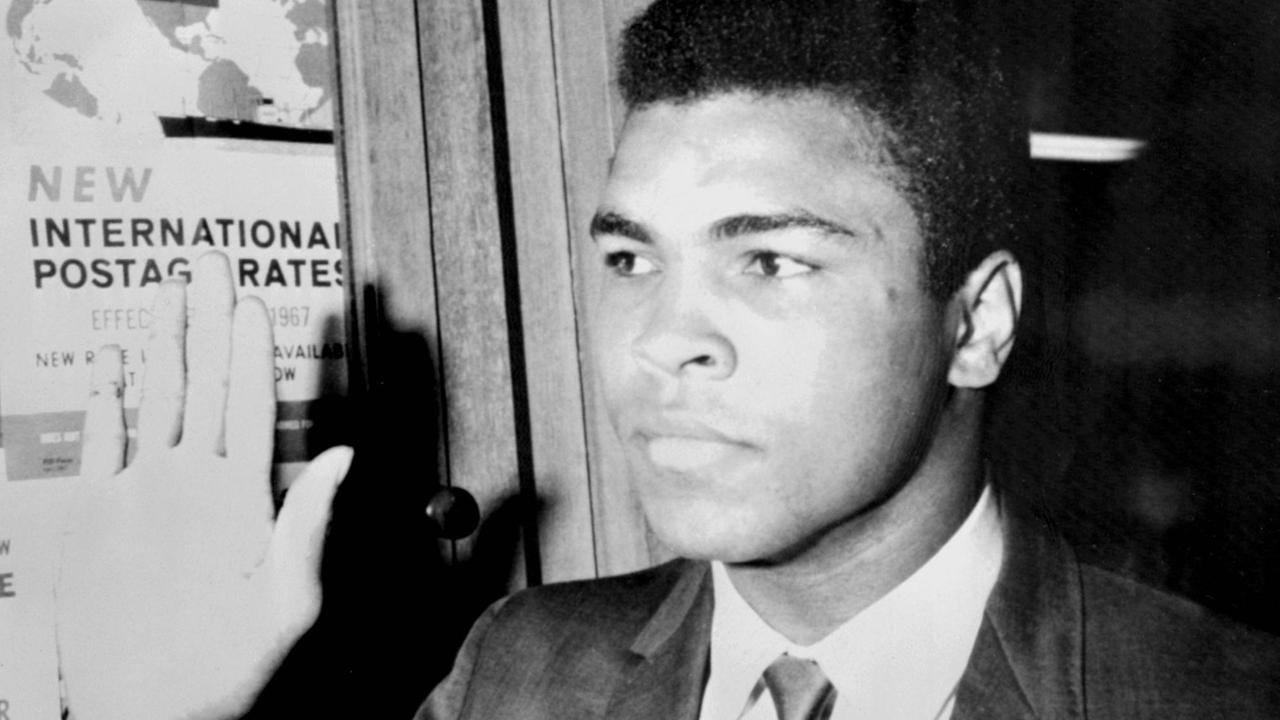

Schwarze Athlet*innen machen in Amerika schon lange auf diese Missstände aufmerksam: Jackie Robinson zum Beispiel 1974 als erster Schwarzer in der Major League Baseball. Muhammad Ali, der sich in den späten 1960er Jahren nicht nur in den USA, sondern auch international gegen Rassismus starkgemacht hat. Er war auch ein entschiedener Gegner des Vietnam-Kriegs. Tommie Smith und John Carlos, die bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko City die Faust bei der Siegerehrung als Zeichen der Black Power Bewegung in die Höhe gereckt haben. Oder Colin Kapernick, der sich in den letzten Jahren bei der Hymne hingekniet hat. All diese individuellen Athleten haben die Bürde auf sich genommen, eine gesamte gesellschaftliche Gruppierung zu repräsentieren und sich für Menschenrechte stark zu machen. Und alle haben dadurch wirtschaftlichen, mentalen und beruflichen Schaden davongetragen. Wir haben also eine lange Historie von Schwarzen Athleten, die den Status Quo angefochten haben. Wovon wir keine lange Historie haben, sind Sportorganisationen, die ihre Herangehensweise ändern und anti-rassistische Positionen einnehmen.

Späth: Das Hauptargument dieser Organisationen, des Internationalen Olympischen Komitees zum Beispiel, bei solchen politischen Protesten wie dem Hinknien im Sport, ist, dass Sport ihrer Meinung kein politischer Akteur sein sollte, und deshalb neutral bleiben müsse. Sport sollte keine Plattform für sozialen oder politischen Protest sein. Sie hingegen behaupten, dass Sport für Schwarze Athleten gar nicht apolitisch sein kann. Warum?

Cooper: Sport ist für jeden Athleten und alle, die mit Sport zu tun haben, politisch – nicht nur für Schwarze. Dem IOC oder der FIFA würde ich gerne die Frage stellen: Ist es nicht ironisch, dass die Länder, die im Sport erfolgreich sind, auch die Länder sind, die als Wirtschaftsgroßmacht andere Länder wirtschaftlich ausgenutzt haben? Ist es nicht ironisch, dass Menschen in den Führungsgremien dieser Sportorganisationen oftmals aus Nationen stammen, die einen enormen ökonomischen Fußabdruck haben und politische Beziehungen pflegen, die gewisse Formen von Vorherrschaft aufrechterhalten? Sport ist also immer politisch. Wenn man die Ungerechtigkeiten, die in der breiten Gesellschaft vorherrschen, nicht anerkennt, sagt man gleichzeitig, dass der Sport auch nicht seinen Teil dazu beiträgt, dass diese Ungerechtigkeiten und gesellschaftlichen Probleme auch heute noch existieren.

Sportverbände profitieren von Steuersubventionen, wirtschaftlichen und auch rassistischen Schichtungssystemen – alleine, wenn man mal darauf schaut, wer denn überhaupt Zugang zu Sport hat. Sport ist immer politisch, es verwirrt mich immer, wenn Leute das Gegenteil behaupten. Ich frage mich dann immer: Was denken diese Menschen, wer am meisten von diesen Sportorganisationen profitiert? Wirtschaftlich gesehen sind es nicht die ärmeren Gesellschaftsschichten, die profitieren. Ich kenne keine Sportorganisation, die Armut in einer bestimmten Gesellschaft transformiert hat. Wenn Tommie Smith und John Carlos ihre Faust in die Höhe recken oder Cathy Freeman, die australische Sprinterin, bei den Olympischen Spielen in Sydney die australische und die Fahne der Ureinwohner schwenkt, dann wollen diese Athleten dadurch ausdrücken: Diese politischen Botschaften bei Sportveranstaltungen sind auch wichtig. Andere politische Botschaften existieren bei diesen Events nämlich schon, sie wurden nur normalisiert, deshalb nehmen wir das nicht mehr als politisch war.

Bestes Beispiel in den USA: Nur in wenigen gesellschaftlichen Bereichen ist es üblich, dass vor einer Veranstaltung die Nationalhymne gespielt wird. Im Sport wird vor fast jedem Spiel die Hymne gespielt. Ich würde behaupten, dass schon das Abspielen der Hymne ein politischer Akt ist. Dadurch wird zum Ausdruck gebracht: Wir repräsentieren dieses Land, unabhängig von den Dingen, die militärisch oder wirtschaftlich gerade abgehen. Wir feiern das Land und diese Flagge für das, was sie repräsentieren. Und es ist auch ein politischer Akt, wenn Athleten und Menschen hinterfragen, für was diese Flagge eigentlich steht und wer tatsächlich durch diese Flagge repräsentiert wird. Und vor allem, welche Dinge im Namen der Flagge in der Vergangenheit geschehen sind, die dazu geführt haben, dass verschiedene Gruppen auf nationaler oder internationaler Ebene diskriminiert und unterdrückt wurden. Sport ist also von Natur aus politisch – wie übrigens jeder Aspekt der Gesellschaft. Und je mehr wir als Gesellschaft das anerkennen können, desto mehr können wir die Konversation dahin lenken, dass wir darüber sprechen: Welche politischen Botschaften sollten unterstützt werden? Welche politischen Botschaften stehen gerade noch im Vordergrund und was soll damit eigentlich ausgedrückt werden?

Späth: Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sportorganisationen und -verbände auch heute noch vom unterschwelligen Rassismus und den bestehenden Strukturen auch wirtschaftlich profitieren. Inwiefern würden diese Verbände und Organisationen denn davon profitieren, einen Fokus auf Diversität zu legen und das auch aktiv zu fördern?

Cooper: Zunächst einmal kann man dadurch mehr Aufmerksamkeit gewinnen und eine breitere Zielgruppe erschließen. Wenn man aus rein wirtschaftlicher Sicht darauf schaut: Wer sagt, dass mehr Fokus auf Frauen oder nonbinäre Menschen im Sport gelegt werden soll, wird auch eine breitere Zielgruppe erschließen. Das gleiche gilt für Ethnizität oder Kulturen. Ich glaube, man kann wirtschaftlich unfassbar von Diversität profitieren. Es gibt interdisziplinäre Studien, die belegen, dass Unternehmen in ganz unterschiedlichen Wirtschaftszweigen, die aktiv Diversität unterstützen, nicht nur ökonomisch davon profitieren, sondern auch die Arbeitsmoral und Zufriedenheit innerhalb dieser Unternehmen steigern. Es muss aber auch ernsthafte Bemühungen geben, um sogenannte "tiefgreifende Diversität" zu fördern.

Was viele weiße Institutionen momentan tun, nennt sich oberflächliche Diversität. Das heißt: Bevölkerungsgruppen anhand von äußeren Merkmalen mit einbeziehen und diese Gruppen dazu zwingen, sich den bereits bestehenden Gegebenheiten anzupassen. Tiefgründige Diversität würde aber bedeuten, dass man nicht nur diese Körper in der Organisation haben will, sondern auch Menschen, die mit ihren Erfahrungen, Identitäten, ihren Ideen und kulturellen Hintergründen diese Organisation und den Status Quo beeinflussen. Es gibt drei Rs, über die all diese Verbände und Organisationen nachdenken sollten: Ressourcen, Repräsentation und Resultate. Wenn die Ressourcen so verteilt sind, dass es mit der multikulturellen Wertevorstellung der Organisation übereinstimmt, sorgt Repräsentation in allen Führungs- und Spielerebenen dafür, dass man die Resultate erhält, die die eigenen Werte widerspiegeln. Egal, was eine Organisation von sich selbst behauptet: Man muss sich nur die drei Rs innerhalb der Strukturen anschauen, um herauszufinden, für was diese Organisation wirklich steht: Wie sind die Ressourcen verteilt? Wer ist auf den unterschiedlichen Ebenen der Organisation repräsentiert und was offenbaren die daraus folgenden Resultate? Dadurch wird deutlich, für was die diese Organisation wirklich steht.

Hören Sie hier das Interview im

englischsprachigen Original [AUDIO]

.