Ein kalter Januarabend des Jahres 1984 in Washington, D.C. Der amerikanische Präsident Ronald Reagan hält seine Rede zur Lage der Nation vor beiden Häusern des US-Kongresses.

Reagan beauftragt die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA, eine ständig bemannte Raumstation zu entwickeln, und das binnen eines Jahrzehnts.

Reagan beauftragt die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA, eine ständig bemannte Raumstation zu entwickeln, und das binnen eines Jahrzehnts.

Mitte der 1980er: Vision einer internationalen Weltraumstation

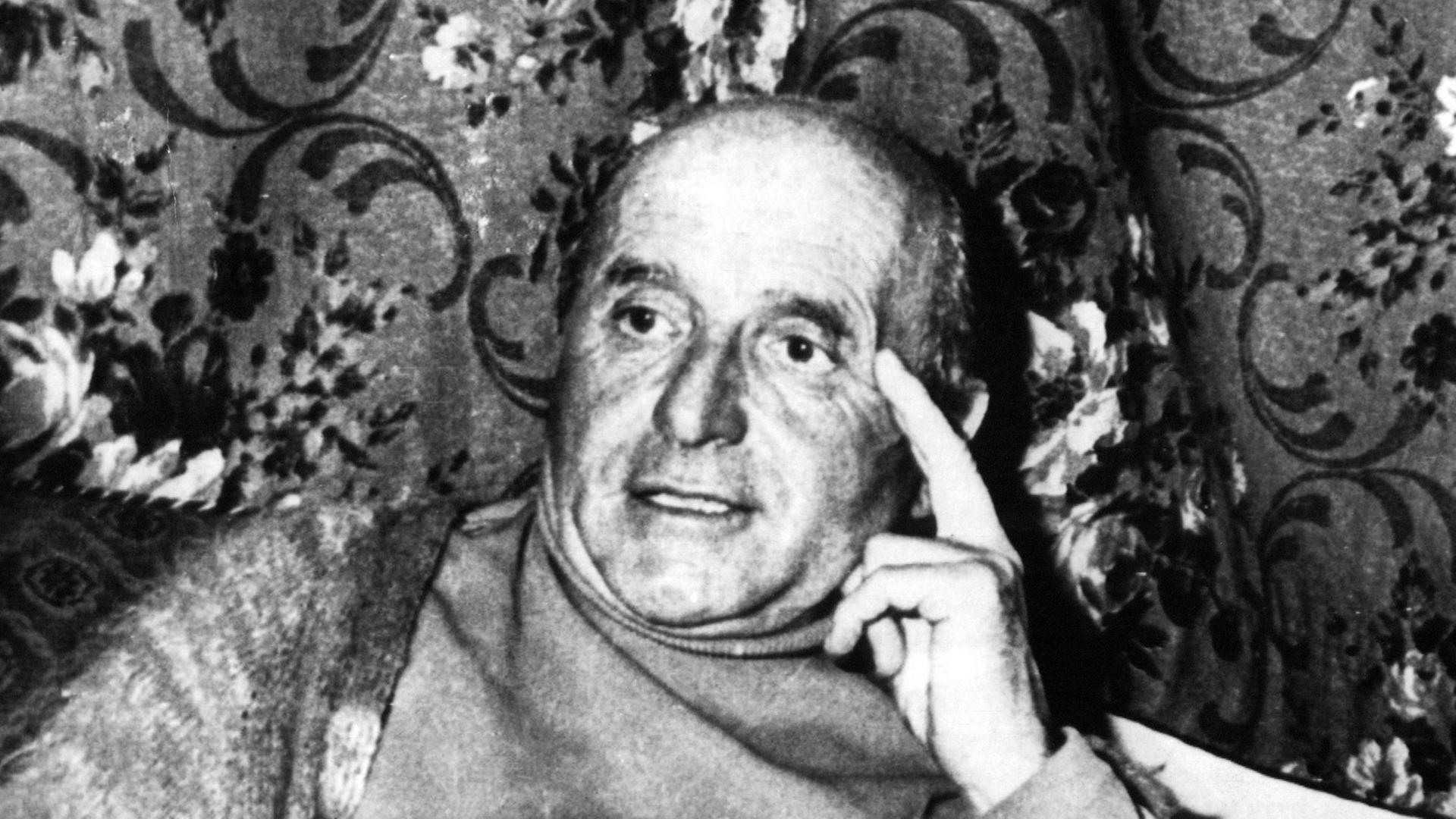

„In zehn Jahren wird es mit Sicherheit eine Raumstation geben. Beteiligt werden sein alle internationalen Gruppierungen: die USA, die Europäer und auch Japan.“ Glaubte damals Hans-Dieter Zago, der für die Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheiten (DARA) die entsprechenden Verhandlungen in Washington beobachtet hat. An die westlichen Partner Europa und Japan hatten die USA also von Anfang an gedacht – an Russland noch nicht. Denn noch herrschte Kalter Krieg. Und schließlich hatten die Sowjets ihre eigene Raumstation, die Mir.

Doch die von Reagan vorgegebene Dekade verstrich, ohne dass ein einziges Labor gebaut, geschweige denn ins All befördert worden wäre. Zum einen explodierten die Kosten, zum anderen wurde die Idee einer „westlichen Raumstation“ von den Realitäten auf dem Boden eingeholt. Die UdSSR zerfiel; der Kalte Krieg ging zu Ende.

Clintons Idee: Russische Wissenschaftler helfen mit

Dies sei ein vielversprechender Moment, so US-Präsident Bill Clinton 1992. Statt im All Waffen zu bauen, würden russische Wissenschaftler nun dabei helfen, eine internationale Raumstation zu errichten.

„Politisch wird es positiv beurteilt, technisch werden Probleme erwartet. Es ist jeder dafür, dass man ein internationales System so weit wie möglich ausdehnt, mit größtmöglicher Beteiligung. … Technisch sehe ich einige Probleme darin, dass die Russen eine andere Designphilosophie vertreten und auch praktizieren. Sie bauen alles schwerer, größer. Aus unserer Sicht ist das überdimensioniert.“

Und für die neue Internationale Raumstation griffen die Russen in der Tat wieder auf ihre „schweren Bauteile“ zurück – nämlich auf die, die sie ursprünglich für den Nachfolger ihrer eigenen Mir-Station geplant und bereits gebaut hatten.

Nachfolger für russische Mir-Station war schon geplant

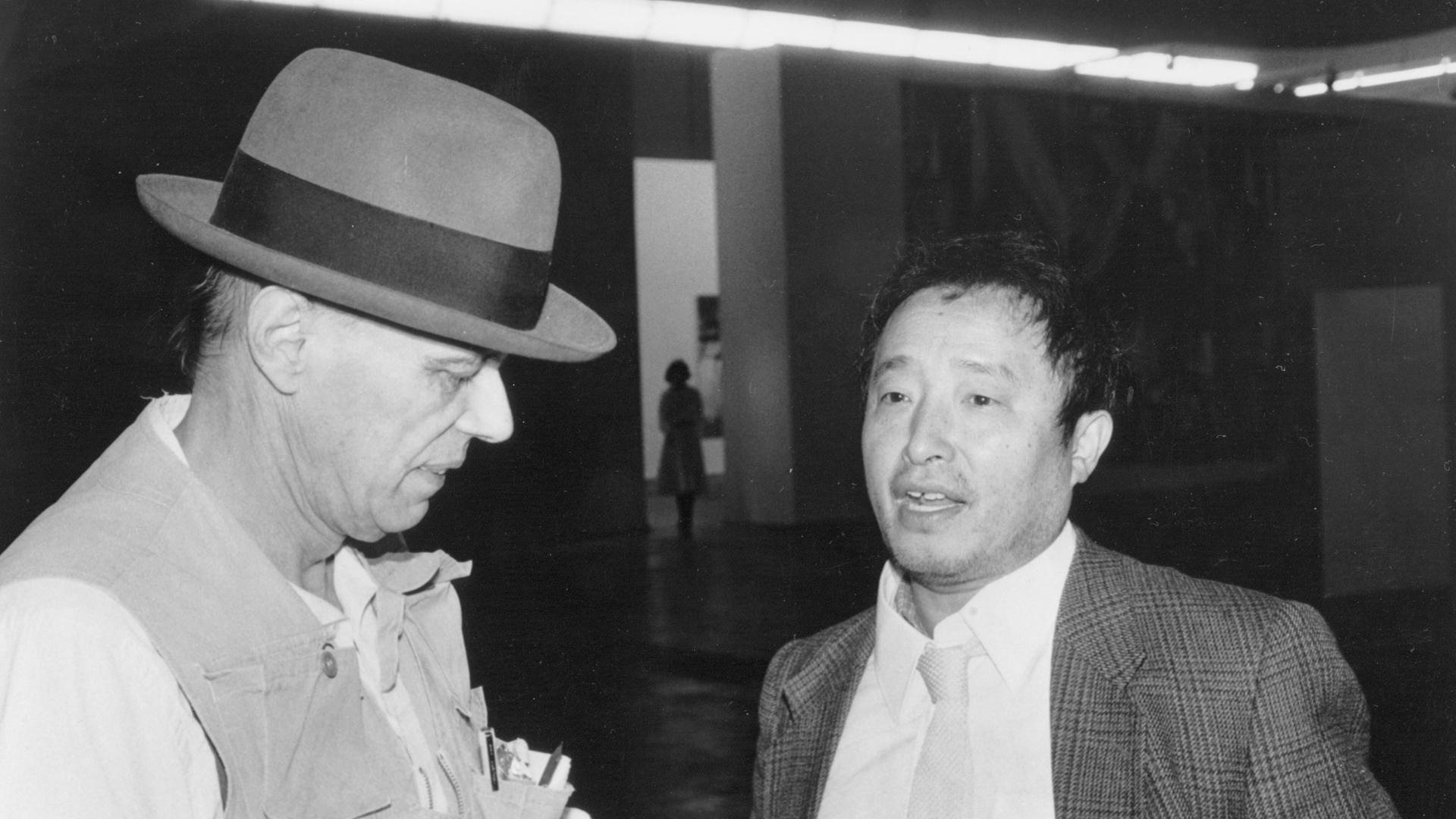

„Es gab bereits den Kern einer Mir-II-Station. Die Russen sind mit seiner Entwicklung jedoch nicht so weit gegangen, dass er auf ein bestimmtes Design festgelegt gewesen wäre. Sie hatten den Bau gestoppt, als sich abzeichnete, dass die Module in eine internationale Station integriert werden würden.“, so Jeff Manber, der damalige Vize-Präsident von Energia USA, dem amerikanischen Ableger der russischen Weltraumfirma NPO Energia.

Neben Russland, den USA, Japan und den damals elf Mitgliedsländern der europäischen Weltraumagentur ESA beteiligte sich auch noch Kanada mit seinem Exportschlager, dem Roboterarm, der sich bereits an Bord der Space Shuttles bewährt hatte. Somit waren alle Partner komplett.

Am 29. Januar 1998 unterzeichneten die fünfzehn Partnerstaaten in der US-Hauptstadt Washington offiziell das Abkommen zum Bau der ISS. In ihm wurde festgelegt, welcher Partner was zu dem Gemeinschaftsprojekt beisteuern sollte. Und auf einmal ging es ganz schnell ...

Internationale Weltraum-WG trotz aller Konflikte am Boden

Noch im selben Jahr – im November 1998 – startete das erste Bauteil der neuen Internationalen Raumstation ins All. Weil ihre Module teilweise schon fertig waren, machten die Russen den Anfang, mit dem Start des Elements Sarja, „Morgenröte“. Für ihre eigene Station, die Mir, begann da eher die Abenddämmerung, denn die opferte Russland für die ISS und versenkte sie 2001 im Pazifik.

Zu dem Zeitpunkt waren schon längst die ersten beiden russischen Kosmonauten auf der neuen ISS, zusammen mit einem US-Amerikaner. Seitdem ist die Station ununterbrochen bemannt, seitdem wird nonstop geforscht: physikalische und medizinische Experimente, Werkstoffkunde und Weltraumbeobachtung bestimmen den Alltag an Bord. Trotz Schwierigkeiten auf dem Boden, wollen alle Partner bis mindestens 2030 an ihrer „Weltraum-WG“ festhalten.