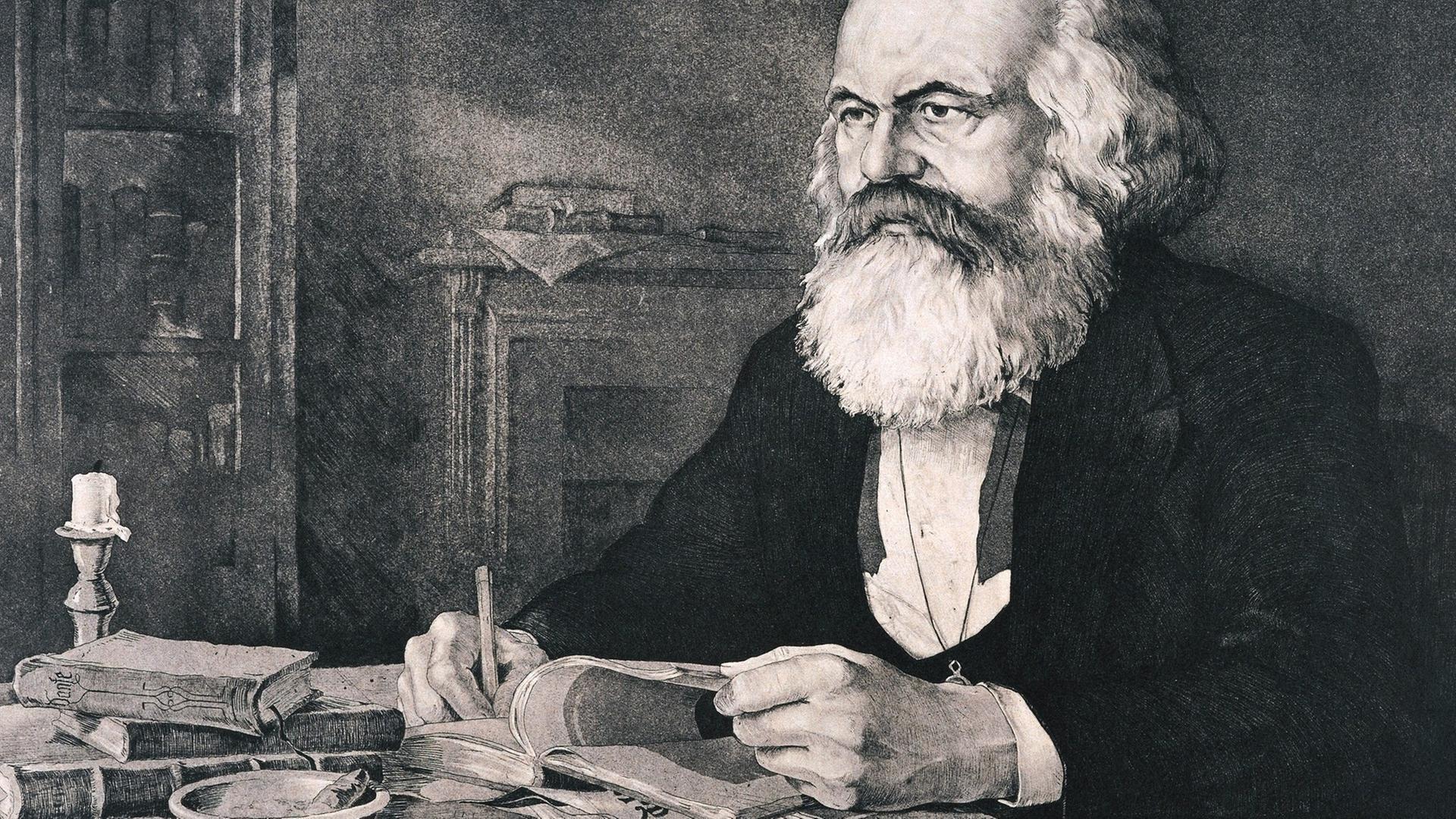

Vor 150 Jahren erschien eines der Hauptwerke von dem deutschen Philosophen, Ökonom und Gesellschaftstheoretiker Karl Marx – "Das Kapital". Globalisierung, Automation, Finanzcrash, Klima, Armutsrevolten, Wachstumsschwäche – die multiple Krise der Weltwirtschaft, die wir durchleben, nimmt kein Ende. Warnungen über die explosiv wachsende Ungleichheit und Mutmaßungen über das

Ende des Kapitalismus werden schon längst nicht mehr nur von stehengebliebenen Sozialisten, sondern unter den Eliten der Weltwirtschaftsgipfel diskutiert.

Grund genug, "Das Kapital" noch einmal gründlich zu lesen. Sechs Autoren – Soziologen, Publizisten, Politiker, Philosophen – haben das für den Deutschlandfunk getan. Ausgehend von jeweils einem Kapitel des Werkes ziehen sie in "Essay und Diskurs" Linien in die Gegenwart und denken über Aktualität und Grenzen der Marx'schen Theorie nach – nicht marxologisch, nicht akademisch, sondern um ihre Brauchbarkeit zu untersuchen, und das durchaus subjektiv, essayistisch und mit Gegenwartsbeobachtungen durchsetzt. Ihren Blick richten sie auf die politischen Möglichkeiten der Gegenwart, denn darauf, so Marx, kommt es an: Die Welt nicht nur zu interpretieren, sondern sie zu verändern. Mathias Greffrath hat die Sendereihe zusammengestellt.

Sahra Wagenknecht schreibt über die historische Tendenz und das Ende des Kapitalismus. Sie ist Volkswirtin, Publizistin und Politikerin. Im Frühjahr 2017 folgen zwei weitere Essays in der Sendereihe, die auch als Buch im Verlag Antje Kunstmann erscheint.

Teil 6 am 18.12.2016

Das komplette Manuskript zum Nachlesen:

Anmoderation von Mathias Greffrath

Karl Marx ist ein Denker des 19. Jahrhunderts. Und das in vielerlei Hinsicht: Als Geschichtsphilosoph radikalisiert er den Gedanken Hegels, dass die Menschheit sich durch Arbeit und den Kampf um Anerkennung höher entwickelt. Als Publizist beschreibt er den Aufstieg des Industriekapitalismus und das damit einhergehende Elend. Als kommunistischer Intellektueller kritisiert er die bloß moralische Empörung der utopischen Sozialisten und setzt auf einen langwährenden Bildungsprozess, in dem die ungeheure Mehrheit - das Proletariat - den Wohlstand der Gesellschaft in Gemeinbesitz überführt. Und als Ökonom beschreibt er im "Kapital" den Kapitalismus als eine Produktionsweise, die mit Notwendigkeit Ungleichheit, Gewalt, Naturzerstörung und Elend hervorruft.

Mit der Lehre, dass Wertschöpfung nur auf Arbeit beruht, stand Marx durchaus in der Tradition der großen bürgerlichen Theoretiker Smith und Ricardo. Wegen der Zuspitzung der Arbeitswertlehre zu einer Kritik der Ausbeutung, wegen seiner Annahme einer prinzipiellen Krisenhaftigkeit des "Kapitalismus" wurde seine Theorie von der universitären Volkswirtschaftslehre weniger widerlegt als verschwiegen. Jahrzehntelang fiel das seinen theoretischen Gegnern leicht, weil die Wirklichkeit gegen Marx sprach: Die Produktivität des Kapitalismus übertraf alles, was Marx ihr schon zugetraut hatte; das Elend - jedenfalls in den kapitalistischen Ländern - blieb aus; die sozialistische Revolution in Russland war ein mörderisches und ökonomisches Desaster.

Lange Zeit war es eine leichte rhetorische Übung, Marx mit dem Zitieren von drei Absätzen aus dem "Kapital" zu "erledigen". Sie stehen auf den allerletzten Seiten des Werkes, in ihnen lässt Marx seinem politischen Temperament die Zügel schießen. Im Ton des Kommunistischen Manifests heißt es dort, im siegesgewissen Indikativ: "Die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses ihre eigene Negation", die "geschulte, vereine und organisierte Arbeiterklasse" wird das "kapitalistische Privateigentum in gesellschaftliches überführen".

Warum die Lektüre einer Prognose aus dem 19. Jahrhundert dennoch zum besseren Verständnis der Gegenwart beiträgt - davon handelt der fünfte Beitrag unserer Reihe zur Aktualität des Kapitals. Seine Autorin, Sahra Wagenknecht, ist Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke, Publizistin und promovierte Volkswirtin. In ihrem Buch "Freiheit statt Kapitalismus" erinnert sie an die Tradition der sozialen Marktwirtschaft. In diesem Jahr erschien ihr Buch "Reichtum ohne Gier. Wie wir uns vor dem Kapitalismus retten"

Im nun folgenden Essay interpretiert sie den Abschnitt "Geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation" aus dem 24. Kapitel des "Kapital".

Essay von Sahra Wagenknecht

Der Abschnitt über die "geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation" im "Kapital" von Karl Marx ist kaum drei Seiten lang. Die Sprache ist nicht besonders eingängig, ein mit dem Marxschen Duktus unvertrauter Leser kann zwischen all den "Exploitationen" und "Expropriationen" schnell den Faden verlieren. Aber der Text ist hoch spannend und lohnt die etwas beschwerliche Lektüre.

Marx schlägt hier auf knappem Raum den ganz großen Bogen und bietet eine schöne Zusammenfassung seiner Sicht auf drei zentrale Fragen:

Erstens: Was ist Kapital? (Aus der Antwort ergibt sich dann auch, was Marx unter Kapitalismus versteht, wenngleich er diesen Begriff selbst nicht benutzt.)

Zweitens: Welcher historische Trend folgt aus der Logik kapitalistischen Wirtschaftens, also: Wie wird der Kapitalismus des 20. und, falls es ihn dann noch gibt, des 21. Jahrhunderts nach Marx' Meinung aussehen?

Und drittens: Warum wird diese Wirtschaftsordnung nach Marx' fester Überzeugung irgendwann auch ökonomisch nicht mehr funktionieren und sollte durch eine neue abgelöst werden?

Das alles wird in dürren Worten dargelegt, unaufgeregt, kühl und emotionslos. Hier schreibt kein moralisch Empörter, der himmelschreiende Ungerechtigkeiten anprangert, und auch kein politischer Aktivist, der die Menschen zum Aufstand führen will. Hier schreibt ein nüchterner Ökonom, der davon ausgeht, bestimmte Entwicklungstendenzen erkannt zu haben und deshalb Voraussagen für die Zukunft wagt.

Marx' Antworten auf die drei genannten Fragen sind nicht nur deshalb spannend, weil sie geeignet sind, manche Verwirrung in der Interpretation seiner Theorie auszuräumen. Wichtiger ist: Seine Voraussagen, die wir ja anderthalb Jahrhunderte nach der Erstveröffentlichung des "Kapital" an der Realität messen können, haben sich auf so verblüffende Weise bewahrheitet, dass es schwerfällt, nicht auch seinen Aussagen über das Ende des Kapitalismus etwas abzugewinnen - ebenso wie seinen knappen Hinweisen auf eine postkapitalistische Produktionsweise.

Überwindung der engen vorkapitalistischen Verhältnisse

Fangen wir mit der ersten Frage an. Was ist Kapital? Heutzutage wird der Begriff oft einfach gleichgesetzt mit Maschinenparks, Know-how und Firmengebäuden, also mit dem, was eine Firma als ihr "Sachkapital" bezeichnen würde. Nach dieser Definition wäre jede Herstellung von Gütern, die sich maschineller Produktionsapparate bedient, kapitalistische Produktion. Wenn wir nicht zu Holzhacke und Pferdepflug zurückkehren wollen, wäre damit der Kapitalismus unüberwindbar. Das ist also keine besonders sinnvolle Definition.

Marx' Ansatz ist ein anderer. Er beschreibt den Prozess, der zur Entstehung der kapitalistischen Produktionsweise geführt hat als "die Verwandlung der individuellen, zersplitterten Produktionsmittel in gesellschaftlich konzentrierte, daher des zwerghaften Eigentums vieler in das massenhafte Eigentum weniger."

Diese Überwindung der engen vorkapitalistischen Verhältnisse, diese "Entwicklung der Produktivkräfte", wie Marx sagen würde, ging allerdings nicht friedlich und einvernehmlich vor sich, sondern die Verwandlung "des zwerghaften Eigentums vieler in das massenhafte Eigentum weniger" geschah, so Marx weiter, als "Expropriation der großen Volksmasse von Grund und Boden und Lebensmitteln und Arbeitsinstrumenten (und) diese furchtbare und schwierige Expropriation der Volksmasse bildet die Vorgeschichte des Kapitals. (…) Das selbsterarbeitete, sozusagen auf Verwachsung des einzelnen, unabhängigen Arbeitsindividuums beruhende Privateigentum wird verdrängt durch das kapitalistische Privateigentum, welches auf der Exploitation fremder (...) Arbeit beruht." Nicht Dinge also bilden Kapital - ob nun die Maschine, Grund und Boden oder Software. Sondern Kapital in Marx' Verständnis existiert nur, weil und solange es Lohnarbeit und damit Ausbeutung gibt, das heißt, einige nur über ihre Arbeitskraft verfügen und andere von der Arbeit anderer leben können. Der Weber mit seinem Webstuhl war so wenig Kapitalbesitzer wie es heute der Click-Worker mit seinem Laptop ist oder auch die Familie, die gemeinsam ein Restaurant oder ein Handwerksunternehmen betreibt.

Heutzutage wird Kapitalismus oftmals als Synonym für Marktwirtschaft gebraucht. Oder man versteht darunter eine Wirtschaftsordnung, die Leistungsanreize setzt und die Leistungsträger belohnt. Marx' Verständnis ist ein dezidiert anderes. Das für den Kapitalismus Typische sind in seinen Augen nicht die Märkte, deren Rolle im Kapitalismus eher kleiner wird, wie wir noch sehen werden. Typisch kapitalistisch ist schon gar nicht die Belohnung der Leistungsträger, denn das wären ja gerade die Arbeitenden, die zu Marx' Zeit in schlimmster Armut lebten und deren Anteil am Volkswirtschaftskuchen auch heute wieder rückläufig ist.

Charakteristisch für die Wirtschaftsordnung, die Marx im "Kapital" beschreibt, ist vielmehr, dass in ihr nicht allein mit Kapital produziert wird, sondern um des Kapitals willen. Produkte werden hergestellt, nicht um einen vorhandenen Bedarf zu decken, auch nicht, um Arbeitsplätze zu sichern, sondern um das investierte Kapital zu verwerten und eine möglichst hohe Rendite aus ihm herauszuziehen. Löhne sind nur ein Kostenfaktor, Kunden Mittel zum Zweck. Und weil es nur um finanzielle Erträge geht, kann der gleiche Kapitalgeber auch in Unternehmen unterschiedlichster Branchen investieren oder von einem zum anderen wechseln.

Der Unternehmer, der mit eigenem Engagement und Power ein Unternehmen aufbaut, oder als Ingenieur Innovationen einführt, ist in diesem Verständnis kein Kapitalist, wohl aber der Anleger, den ein Unternehmen nur als Renditeobjekt interessiert, oder der Aktionär, den nichts mehr mit der Welt der Produktion verbindet.

Natürlich weiss auch Marx, dass er mit seiner Analyse nicht die gesamte Wirtschaft seiner Zeit beschreibt, sondern nur einen Teil von ihr. Im Kapitalismus, das galt für das 19. Jahrhundert wie es für die Gegenwart gilt, gibt es selbstverständlich nicht nur notorische Renditejäger. Damals wie heute gab und gibt es zahllose selbstständige Einzelkämpfer, wohlhabende und arme, die ihr Einkommen ausschließlich eigener Anstrengung verdanken. Es gibt die hunderttausende Kleinunternehmen, die kaum Angestellte haben und im Wesentlichen von der Arbeit der Eigentümer und ihrer Familien leben.

Was Marx ziemlich exakt beschreibt, sind die Maßstäbe des Wirtschaftens in großen Kapitalgesellschaften, in denen der Shareholder Value im Mittelpunkt steht. Und seine Kernthese ist, dass sich im Laufe der Entwicklung des Kapitalismus immer größere Teile der Wertschöpfung auf solche rein renditeorientiert arbeitenden Unternehmen konzentrieren, dass diese durch Übernahmen, Fusionen oder auch durch das Niederkonkurrieren von Wettbewerbern immer größer und mächtiger werden und so immer stärker das Gesicht der gesamten Wirtschaft bestimmen. Marx schreibt: "Sobald die kapitalistische Produktionsweise auf eigenen Füßen steht, gewinnt die weitere Vergesellschaftung der Arbeit und weitere Verwandlung der Erde und andrer Produktionsmittel in gesellschaftlich ausgebeutete, also gemeinschaftliche Produktionsmittel, daher die weitere Expropriation der Privateigentümer eine neue Form." Das "Spiel der immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion", so Marx weiter, führe zu einer "Zentralisation der Kapitale". Und für alle, denen das jetzt zu kompliziert war, noch einmal einfach: "Ein Kapitalist schlägt viele andere tot", weshalb wir es mit einer "beständig abnehmenden Zahl von Kapitalmagnaten" zu tun bekommen, die immer größere Teile des gesellschaftlichen Reichtums für sich vereinnahmen.

Marx: Unternehmen wachsen nicht nur national, sondern stellen sich zunehmend auch international auf

Das also ist Marx' Antwort auf die zweite Frage, die nach dem historischen Entwicklungstrend des Kapitalismus: Die Unternehmen werden im Verlauf seiner Geschichte immer größer, und große Unternehmen werden in der Regel nicht mehr vom Inhaber geführt, sondern sind Aktiengesellschaften, riesige Kapitalsammelstellen, deren Management den zentralen Auftrag hat, für die Anleger maximale Renditen herauszuholen. Die Gründe für diesen Prozess liegen für Marx zum einen auf der technologischen Ebene. Die "bewusste technische Anwendung der Wissenschaft" verlange zwingend immer größere und kapitalkräftigere Betriebe, um bestimmte Produkte überhaupt herstellen zu können. Der Marktmechanismus wiederum lässt die Großen und Starken immer stärker und größer werden und die Schwachen schwächer. Die Größe eines Unternehmens mag auch und vor allem technisch bedingt sein, aber sie verleiht ihm mehr Macht gegenüber Zulieferern und Kunden, Macht, mit der es Konkurrenten vom Markt verdrängen kann.

Marx' Voraussage gipfelt in der These, dass die Unternehmen nicht nur national wachsen, sondern sich zunehmend auch international aufstellen, um ihren Zugang zu Rohstoffen und weltweiten Absatzmärkten abzusichern. Das Ergebnis sei "die Verschlingung aller Völker in das Netz des Weltmarkts und damit der internationale Charakter des kapitalistischen Regimes", also eine globalisierte Wirtschaft.

Hat Marx mit seiner vor 150 Jahren formulierten Prognose recht behalten? Es sieht ganz so aus. Das betrifft sowohl die wachsenden Kapitalerfordernisse und die zunehmende Konzentration auf wenige große Anbieter in vielen Branchen als auch die fortschreitende Vernetzung der Weltwirtschaft.

Im deutschen Automobilbau gab es nach dem Ersten Weltkrieg rund 80 mittelgroße Unternehmen, die miteinander um die Gunst der Kunden stritten. Kurz vor der Weltwirtschaftskrise waren noch 30 übrig. Heute gibt es noch drei große deutsche Autokonzerne, den weltweiten Markt dominieren kaum mehr als ein Dutzend Hersteller. Die Produktion von Autos setzt heute Know-how und Patente in Milliardenhöhe, große automatisierte Fertigungsstrecken, erhebliche Forschungs- und Entwicklungsausgaben und nicht zuletzt ein globales Netz von Zulieferern und Absatzmöglichkeiten voraus.

Einen ähnlichen Verlauf, vom Wettbewerb zum Oligopol, gibt es auch in wichtigen Dienstleistungsbranchen. Den globalen Handel beherrschen heute riesige amerikanische und europäische Handelsketten wie Metro, Wal-Mart und Carrefour. Als die mobile Telefonie sich als neues Kommunikationsmittel durchzusetzen begann, kam es zunächst zu einer großen Zahl von Neugründungen. Überlebt hat in Deutschland ein Duopol aus T-Mobile und Vodafone. Auch das ist die Folge wachsender Kapitalerfordernisse. So verlangen Smartphones wesentlich stärkere Netze als die alten Funktelefone und zwingen die Betreiber, Milliarden in den Ausbau zu investieren. Das Geld muss man erst einmal haben, es rechnet sich aber auch nur bei großer Kundenzahl.

Bereits 1959 schrieb die "Zeit" über die Unternehmenslandschaft in den Vereinigten Staaten: "Tatsächlich beherrschen nicht mehr als 150 der insgesamt 4,2 Millionen Industrie-, Gewerbe- und Handelsunternehmungen etwa die Hälfte der gesamten Produktionskapazität des Landes. In zahlreichen Branchen beträgt der Marktanteil der jeweils vier bis fünf größten Unternehmungen 60, 70 und mehr Prozent."

Aber auch in Deutschland konzentrierten die einhundert größten Unternehmen mehr Umsatz und erst recht mehr Gewinn auf sich als all die vielen hunderttausenden kleinen und mittleren Firmen zusammen. Und auch hier gilt: Ob Stahl oder Chemie, ob Automobilbau, Pharmazie oder Elektrotechnik, ob Einzelhandel oder Transport, es sind wenige Konzerne, die die wichtigen Märkte unter ihren Fittichen haben.

Mit den in der Mainstream-Ökonomie vermittelten Lehrbuchmodellen von offenen Märkten und freiem Wettbewerb hat das wenig zu tun, mit dem von Marx vor 150 Jahren vorausgesagten Trend allerdings sehr viel.

2011 haben drei Schweizer Wissenschaftler die Wettbewerbsintensität der heutigen Weltwirtschaft unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ihrer Studie sollte jeden aufwecken, der noch immer glaubt, in einer Marktwirtschaft zu leben. Die drei Schweizer untersuchten 43.000 international tätige Firmen danach, ob sie über Beteiligungen und Kooperationen von anderen kontrolliert werden. So kamen sie auf 1.318 Konzerne, die im Durchschnitt mit 20 anderen Unternehmen verflochten waren. Innerhalb dieser Gruppe fanden sie schließlich einen exklusiven Klub von 147 Unternehmensgiganten, der allein fast die Hälfte aller globalen Unternehmen kontrolliert. Ein zunehmendes Problem sind auch große Beteiligungsgesellschaften wie die Giganten Blackrock und Vanguard, die ihre Billionen in unzählige Unternehmen investieren, darunter auch in solche, die innerhalb ihrer Branche Konkurrenten sind.

Zukunftsbranche des 21. Jahrhunderts: die digitale Ökonomie

Das bedeutet nicht, dass es nicht unverändert auch wichtige Bereiche der Volkswirtschaft geben würde, in denen offene Märkte existieren und sich unzählige kleine oder auch mittelgroße Anbieter einen harten Konkurrenzkampf liefern. Aber der generelle Trend der wirtschaftlichen Konzentration entspricht ziemlich genau der Marxschen Prognose. In besonderem Maße gilt das für die Zukunftsbranche des 21. Jahrhunderts, die digitale Ökonomie. Eine wichtige Rolle spielt dabei eine Eigenschaft digitaler Dienste, die als "Netzwerkeffekt" bekannt ist. Netzwerkeffekte gibt es dort, wo die Attraktivität eines Produktes allein dadurch zunimmt, dass es von möglichst vielen Menschen genutzt wird. Bei sozialen Netzwerken wie Facebook liegt das auf der Hand, aber auch ein Online-Portal wie Amazon wird für seine Kunden umso attraktiver, je mehr Produkte auf ihm angeboten werden. Und je mehr Kunden sich dort umsehen, umso weniger Anbieter können es sich leisten, auf diesem Portal nicht präsent zu sein, auch wenn es ihnen äußerst schlechte Konditionen bietet. Solche Selbstverstärkung bewirkt letztlich einen Trend zum Monopol.

Eine derartige Konzentration wichtiger Branchen wird, sagt Marx voraus, auch zunehmend zu einem wirtschaftlichen Problem. Das ist seine Antwort auf die dritte Frage: warum der Kapitalismus auf seine Funktionsunfähigkeit zusteuere. Indem "diese beständig abnehmende Zahl der Kapitalmagnaten", so schreibt er, "alle Vorteile (der Produktion auf stets wachsender Stufenleiter) (…) usurpiert und monopolisiert", wüchsen zum einen Ungleichheit und Ausbeutung auf nationaler wie globaler Ebene. Mit dem Wettbewerb verschwinde aber auch der Druck, der die Anbieter zu Innovation und Produktivität zwingt. Der Kapitalismus, so Marx' Prognose, wird ideenlos und träge. Statt auf modernere Technologien wird zur Steigerung der Gewinne lieber auf höhere Preise, auf Einsparungen bei Qualität und Service oder auf Scheininnovation gesetzt. In Marx' Worten wird das "Kapitalmonopol (…) zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht ist."

Wie liest sich diese Voraussage heute, 150 Jahre später? Dass wachsende Konzentration in wichtigen Branchen und eigentumsrechtliche Verflechtungen tendenziell die Preise erhöhen und die Innovationskraft schädigen, dafür gibt es viele Indikatoren.

Aber die wachsende Konzentration führt nicht nur zu höheren Preisen. Auch um die Innovationsfähigkeit unserer Wirtschaft ist es längst nicht so gut bestellt, wie viele meinen. Der Pay-Pal-Gründer und Internet-Milliardär Peter Thiel schreibt zu Recht: "Die Smartphones, die uns daran hindern, unsere Umgebung wahrzunehmen, lenken uns auch von der Tatsache ab, dass diese Umgebung sonderbar alt ist. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts haben nur Computer und Kommunikation nennenswerte Fortschritte gemacht."

Welche großen Probleme dringend gelöst werden müssten, liegt auf der Hand. Wir brauchen Kreislaufproduktion statt Wegwerfwirtschaft, wenn wir unseren Wohlstand ohne Kollaps unserer natürlichen Umwelt halten und andere Länder zu ihm aufschließen möchten. Und der Klimawandel fordert den schnellen Umstieg auf neue Energiequellen. Aber was geschieht real? Unsere Mobilität beruht unverändert auf dem gleichen Verbrennungsmotor, der im 19. Jahrhundert erfunden wurde. Statt zu forschen, wie der giftige Ausstoß minimiert werden kann, investieren VW und Co. lieber in eine ausgeklügelte Software, um die Tester in die Irre zu führen. Wir schicken Raumsonden auf den Mars, aber nötige Speicher für grünen Strom fehlen oder sind extrem teuer. Unsere Müllberge wachsen auch deshalb immer schneller, weil viele Produkte bewusst so hergestellt werden, dass sie schnell verschleißen und sich schlecht oder überhaupt nicht reparieren lassen.

Der frühere Vizepräsident der Technischen Universität Berlin und Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung, Wolfgang Neef, thematisiert die Wende von der Qualitätsproduktion zum Dumping-Kapitalismus. Es gäbe "zwei Denkweisen", die sich im Kapitalismus von Beginn an gegenübergestanden haben: "die der Ingenieure" auf der einen, die der "Ökonomen, die nach (…) der Rendite als einzigem Erfolgskriterium eines Unternehmens arbeiten" auf der anderen Seite. "Mit dem Beginn der neoliberalen Radikalisierung des Kapitalismus", stellt Neef fest, also etwa seit 1985, habe sich dieses Gleichgewicht immer mehr zugunsten der Ökonomen verschoben. Seine Studenten, so schreibt er, "berichten, dass in der Firma Siemens professionelle Ingenieurarbeit, die ihre Zeit braucht und nicht mit billigsten Mitteln arbeitet, als 'Over-Engineering' geschmäht wird. Es soll stattdessen um 'Value‑Engineering' gehen, also Ingenieurarbeit, die primär den Unternehmenswert an der Börse - den shareholder value - im Blick hat, möglichst geringe Kosten aufweist und deshalb nach dem Prinzip 'Quick and dirty' vorgeht."

Die Entwicklung innovativer Technologien wird in solchen Unternehmen ausschließlich dann weiterverfolgt, wenn sie hohe Renditeerwartungen erfüllen. So schreibt der Gemeinwohl-Ökonom Christian Felber: "Ein Angestellter von Siemens erzählte, dass im Konzern eine Rendite von sechzehn Prozent Mindeststandard für neue Produktentwicklungen sei. Er selbst habe eine Innovation im Bereich erneuerbarer Energien entwickelt, die eine Finanzrendite von 15 Prozent gebracht hätte - sie wurde nicht genehmigt, weil die Finanzrendite zu gering war."

Bei IBM wirft die Belegschaft dem Management seit Jahren vor, die Gewinne nur noch durch Käufe und Verkäufe und geschickte Finanzmanipulation nach oben zu treiben, während die Investitionen zurückgehen und kaum noch Innovationen entwickelt würden. Und eine Untersuchung des Fraunhofer Instituts kommt zu dem Schluss, dass ein immer größerer Teil der Patentanmeldungen nicht mehr dadurch motiviert ist, eigene Innovation zu schützen, sondern die Anwendung innovativer Technologien durch Konkurrenten zu blockieren.

Marx: "Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht ist"

Eine gefährliche Entwicklung bahnt sich auch im Zusammenhang mit der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft an. Aktuell befinden sich die Datenkraken Google und Apple in der aussichtsreichsten Startposition, um die Plattformen für das "Internet der Dinge" bereitzustellen. Wenn wir allerdings die zentrale Infrastruktur für die industrielle Produktion im 21. Jahrhundert renditeorientierten Datenmonopolisten überlassen, geben wir ihnen nicht nur die Macht, immer größere Teile der globalen Wertschöpfung auf das eigene Gewinnkonto umzulenken, sondern ein Instrument, das Gesellschaften transparenter und demokratischer machen könnte, zu missbrauchen, um die Kommunikationsströme der Gesellschaft zu kontrollieren und die Konsumenten auszuforschen und zu manipulieren.

Marx' Vorhersage lautet: "Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht ist (...)"; die "Zentralisation der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle". Das scheint keine abwegige Beschreibung unserer kapitalistischen Gegenwart zu sein. Wobei "unverträglich" natürlich nicht heißt, dass etwas automatisch verschwindet. In Marx' Kapital liest sich die Konsequenz tatsächlich ein bisschen glatt: "Sie" - also die kapitalistische Hülle - "wird gesprengt. Die Stunde des kapitalistischen Privateigentums schlägt. Die Expropriateurs werden expropriiert." Dass das bisher nicht eingetreten ist, liegt auf der Hand. Das hat zum einen damit zu tun, dass Marx' Prognose, mit der auf die Spitze getriebenen Monopolisierung werde das "Elend, der Druck (...) die Ausbeutung, aber auch die Empörung der stets anschwellenden, (...) geschulten, vereinten und organisierten Arbeiterklasse" anwachsen - dass diese Prognose nicht eingetreten ist - oder sollen wir sagen: bis heute nicht eingetreten ist? Das mag aber auch damit zu tun haben, dass teilweise ziemlich schräge Vorstellungen von den Alternativen in Umlauf gesetzt worden sind. Mit Marx' Namen wird vielfach die Vorstellung einer vollverstaatlichten Wirtschaft verknüpft, in der die Märkte abgeschafft und durch zentrale Planung ersetzt werden. Aber über zentrale Planung findet sich im besprochenen Kapitel und auch sonst bei Marx nichts; auch spricht Marx nicht von Staatseigentum, sondern von "Gemeinbesitz" beziehungsweise "gesellschaftlichem Eigentum". Und damit sind wir (fast) in unserer Gegenwart gelandet: Angesichts der großen, ja globalen Probleme, die oben angedeutet wurden: Klimawandel, Erschöpfung der Ressourcen, Mega-Cities, Verkehr und so weiter, liegt die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Verfügung und einer politischen Regulierung der Lebensgrundlagen auf der Hand, und die Diskussionen der Zukunft werden sich darum drehen, welche Art der Kontrolle, aber auch, welche Art gesellschaftlichen Eigentums effektiv und durchsetzbar erscheint.

Marx betont, dass mit der Überwindung des Kapitalismus das individuelle Eigentum nicht infrage gestellt, sondern abgesichert wird, und zwar gerade aufgrund der veränderten Gestaltung des Wirtschaftseigentums. Das Recht auf Eigentum soll den individuellen Lebensbereich schützen, aber nicht länger gesellschaftliche Machtstellungen begründen. Neue Formen des Wirtschaftseigentums sollten zu Anstrengung, Kreativität und Leistung motivieren, aber nicht länger individuelle Bereicherung auf Kosten anderer ermöglichen. Ideen zu entwickeln, wie vernünftiges Wirtschaftseigentum, das diese Kriterien erfüllt, aussehen kann, überlässt Marx uns. Wir sollten seine Herausforderung annehmen.