Im Inneren des alten Sarkophags um den havarierten Reaktorblock 4 in Tschernobyl verfolgen Sensoren das Geschehen genau. Ihr besonderes Augenmerk gilt jenen Räumen, in die während des Unfalls im Jahr 1986 das lavaartige Gemisch aus geschmolzenem Kernbrennstoff, Steuerstäben und Trümmern geflossen ist. Einer dieser Räume: 305/2. In ihn ist damals besonders viel dieses Coriums geflossen. Und dort messen Sensoren seit vier Jahren ein Signal, das Experten Sorgen bereitet, erklärt der Neil Hyatt von der University of Sheffield.

"In diesem brennstoffhaltigen Material beobachten wir einen Anstieg des Neutronenflusses: Es werden also mit der Zeit mehr Neutronen emittiert. Neutronen können Uran- und Plutoniumatome spalten, wodurch weitere Neutronen entstehen. Und das ist das, was gemessen wird."

Der Anstieg ist nicht bei allen Sensoren für diesen Raum gleich stark, er läuft jedoch kontinuierlich, sagt Robert Kilger von der Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit GRS: "Bei dem Detektor, der hier den größten Ausschlag zeigt, hat sich das Messsignal wohl innerhalb dieser letzten vier Jahre in etwa verdoppelt. Die spannende Frage ist natürlich: Was heißt das genau?"

Messwerte liefern kein klares Bild

Raum 305/2 ist mit einer Betonwand versiegelt und deshalb unzugänglich. Es bleibt also nichts anderes, als die Signale der Sensoren mit Hilfe von Modellrechnungen zu interpretieren. Allerdings gebe es dafür zu wenige Sensoren, so Robert Kilger: "Dieser Anstieg von diesem Messsignal kann verschiedene Ursachen haben. Eine ist die Möglichkeit, dass hier so diese nukleare Kettenreaktion, diese Kritikalität, möglicherweise langsam in Gang kommt und hier eine Verstärkung dieses Neutronenflusses bewirkt, der dann auch außerhalb von diesem Raum messbar ist."

Neu wäre das nicht. Solche Nester mit erhöhter Aktivität sind auch früher immer wieder einmal gemessen worden, und sie flauten immer wieder ab. Ein wichtiger Faktor dabei ist Wasser.

Die Rolle von Wasser

"So ein Neutron, wenn das aus so einer Spaltung entsteht, ist sehr schnell. Wenn es mit Wasser zusammenkommt, dann wird es abgebremst, und erst wenn es langsam ist, kann es wieder zu neuen Spaltungen führen. Das funktioniert dann, wenn genau die richtige Menge Wasser drin ist. Es darf nicht zu viel und nicht zu wenig sein."

Bis 2016 die zweite Schutzhülle über den havarierten Meiler geschoben wurde, drang Regenwasser in den Unglücksreaktor ein. Weil das seitdem nicht mehr passiert, dachten die Verantwortlichen, dass sich das Problem erledigen würde. Und tatsächlich ist das auch in den meisten Bereichen passiert. Nur nicht in Raum 305/2.

"Eine Spekulation ist, dass durch Regenwasserzutritt zu viel drin war, und jetzt trocknet es aus, und es erhöht die Reaktivität. Eine andere mögliche Erklärung könnte sein: Das Wasser hat ja auch eine abschirmende Funktion. Gleicher Startpunkt. Es trocknet aus. Die Neutronen haben jetzt weniger Abschirmung vor sich und die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus dem Raum rausfinden und den Detektor treffen, wird größer. Der Detektor misst mehr, obwohl an Ort und Stelle eigentlich gar nicht mehr entsteht, aber der Weg von innen nach außen ist einfacher geworden."

Bauarbeiten unter dem Sarkophag

Laut Robert Kilger haben die ukrainischen Wissenschaftler noch andere Erklärungen vorgestellt und betont: Auf Basis der vorhandenen Daten lässt sich nicht entscheiden, was tatsächlich hinter der Betonwand passiert: "Die bisherigen Simulationen, die die Ukraine durchgeführt haben, die deuten jetzt nicht darauf hin im Moment, dass sich hier akut etwas bildet, was extrem unerwünscht wäre. Wenn die Anzeichen hätten, dass sich hier eine Kritikalität bildet, dann müssten die sofort Maßnahmen ergreifen."

Doch ernst nehmen müsse man die Messungen, urteilt Robert Kilger. Dass sich die Geschichte von 1986 wiederholen könnte, glaubt allerdings niemand. Eine selbsterhaltende Kettenreaktion läuft nicht ohne Wasser – und das verdampft sehr schnell, wenn die Zahl der Kernspaltungen steigt. Allerdings könnte es dabei zu einer Dampfexplosion kommen, die den baufälligen Sarkophag einstürzen lässt. Das wäre für die Arbeiter lebensgefährlich, die unter der neuen Hülle den Sarkophag zurückbauen sollen.

"Wir brauchen die internationale Gemeinschaft"

Neil Hyatt von der Universität Sheffield betont deshalb: "Wir brauchen die internationale Gemeinschaft, um zusammenzuarbeiten und diese Bemühungen zu finanzieren und der Ukraine zu helfen, das Ganze zu einem sicheren Ende zu bringen. Denn wenn der schlimmste Fall eintritt, kollabiert der ursprüngliche Sarkophag."

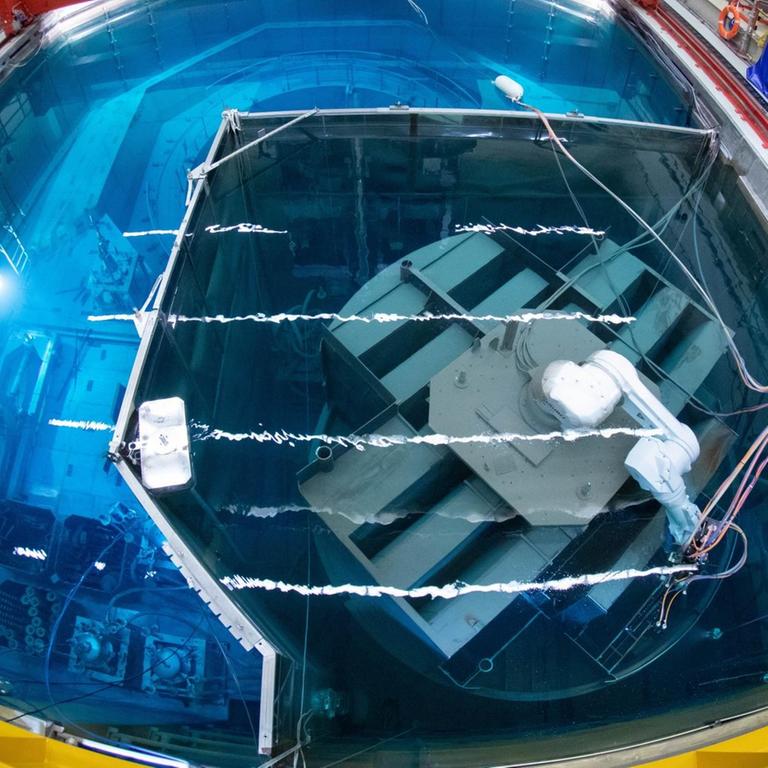

Als erstes sollen nun mehr Sensoren installiert werden, damit man Klarheit über die Lage gewinnt. Wie man das Problem dann löst, ist offen. Eine Idee ist, einen Roboter zu entwickeln, der die intensive Strahlung lange genug aushält, um Löcher in die Betonwand zu bohren. Durch die könnten dann Chemikalien in den Raum geleitet werden, die die Neutronen "aufsaugen", ehe sie Unheil anrichten können.