Rechtspopulistische bis rechtsextremistische Parteien sind seit Jahren in Europa in Parlamenten vertreten. Auch an Regierungen sind weit rechts gerichtete Parteien beteiligt. Wie ist der Rechtsruck zu bewerten – und was sagt der Erfolg der Rechtsaußen-Parteien über das gesellschaftliche Klima aus?

In welchen europäischen Ländern sind Rechtspopulisten erfolgreich?

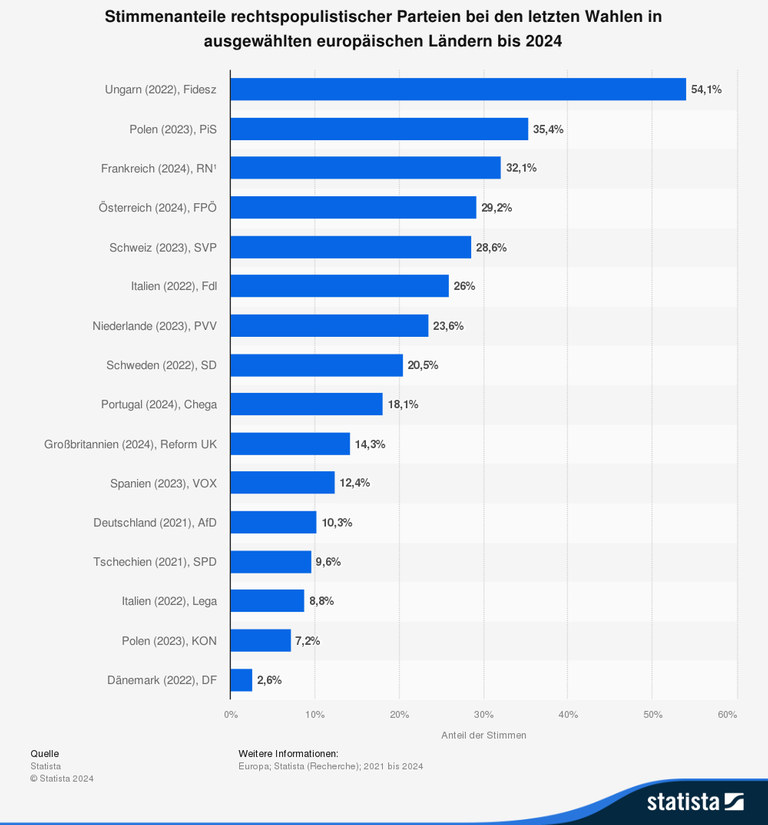

Österreich: Das Land wird ab 2025 mit dem FPÖ-Chef Herbert Kickl möglicherweise einen Kanzler aus dem rechtspopulistischen Spektrum erhalten. Die FPÖ war bei der Nationalratswahl im September 2024 mit 28,85 Prozent der Stimmen erstmals stärkste Kraft im Parlament geworden.

Die konservative ÖVP und die sozialdemokratische SPÖ versuchten nach der Wahl zunächst, den Einzug von Kickl ins Kanzleramt zu verhindern und nahmen Koalitionsgespräche mit den liberalen Neos auf. Weil die Verhandlungen scheiterten, beauftragte Bundespräsident Alexander van der Bellen im Januar 2025 den FPÖ-Chef damit, eine Regierung zu bilden. Damit steuert Österreich auf eine Koalition zwischen der FPÖ und der konservativen ÖVP zu.

Der Ultrarechte Kickl lehnt rechtsstaatliche Prinzipien ab und gilt als Unterstützer des rechtskonservativen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán.

Die rechtspopulistische FPÖ war bereits drei Mal an Regierungen in Österreich beteiligt, zuletzt war sie Koalitionspartner der ÖVP unter der Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Keine einzige Regierung unter FPÖ-Beteiligung hat bisher eine ganze Wahlperiode überdauert. Alle drei Male waren Turbulenzen innerhalb der Rechtspopulisten für das Ende einer Koalitionsregierung mit ihrer Beteiligung verantwortlich.

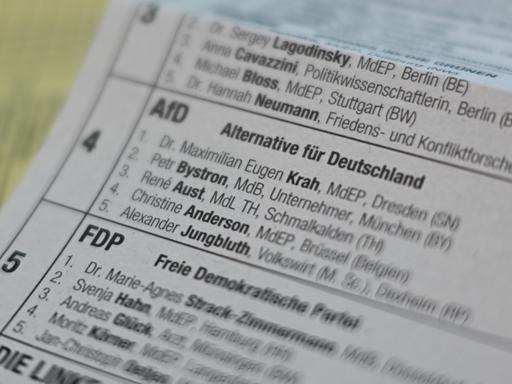

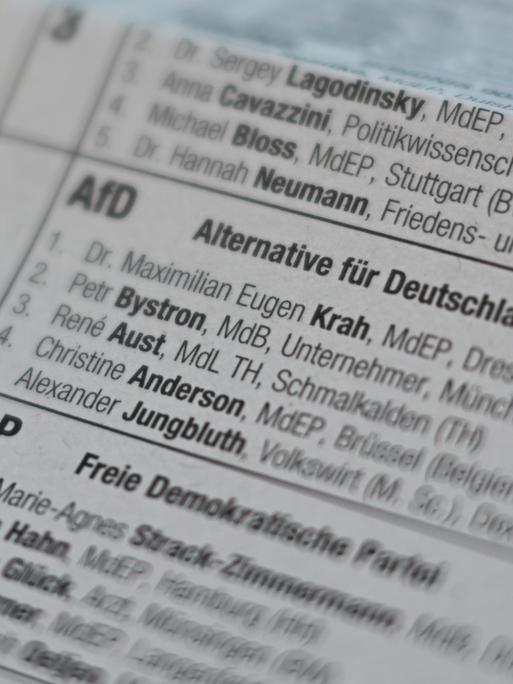

Deutschland: In Deutschland hatte die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) 2024 mehrere Wahlerfolge auf kommunaler, Landes- und europäischer Ebene. Insbesondere bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen legte die AfD erheblich zu und erhielt rund 30 Prozent der Wählerstimmen. Der Partei gelang es dabei besonders, junge Wähler zu mobilisieren.

Auch in den Prognosen zur vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar 2025 schneidet die AfD gut ab: Laut aktuellen Umfragen könnte sie 20 Prozent der Stimmen und damit ihr bestes Wahlergebnis bei einer Bundestagswahl holen. Der Verfassungsschutz stuft die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Hans Vorländer von der Universität Dresden hat sich die AfD „ganz weit rechts“ aufgestellt, in einem „völkisch-rechtsextremistischen Spektrum“.

Italien: Seit Ende Oktober 2022 ist die Postfaschistin Giorgia Meloni von der Partei Fratelli d’Italia Ministerpräsidentin. Sie koaliert gemeinsam mit den ebenfalls weit rechts stehenden Parteien Forza Italia und Lega. In ihrer Rhetorik bedient Meloni das Narrativ der Mutter und der Christin, die gegen eine angebliche linke Vorherrschaft ankämpft. Auch Migranten werden immer wieder zum Feindbild gemacht.

Meloni ist inzwischen zwei Jahre Italiens Regierungschefin und hat knapp 30 Prozent Zustimmung in der Bevölkerung. Seit Amtsantritt strebt sie eine Reform der Verfassung an, die unter anderem eine direkte Wahl des Ministerpräsidenten ermöglichen soll.

Das Vorhaben wird von der Opposition und von Verfassungsrechtlern scharf kritisiert: Mit der Reform würden demokratische Prinzipien ausgehöhlt und die Rolle des Parlaments sowie des Staatspräsidenten geschwächt. Melonis Vorschlag nahm im Juni 2024 durch die Billigung des Senats eine erste Hürde. Der Gesetzentwurf muss jedoch auch von der Abgeordnetenkammer die nötige Zweidrittelmehrheit erhalten. Sollte diese nicht zustande kommen, muss darüber in einem Referendum abgestimmt werden.

Zuletzt vernetzte sich Meloni mit dem gewählten US-Präsident Donald Trump und traf ihn auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida. Auch Trump-Berater Elon Musk, der den Wahlkampf des designierten US-Präsidenten mit einer Spende in Millionenhöhe unterstützte, pflegt seit geraumer Zeit enge Beziehungen zu Italiens Ministerpräsidentin.

Niederlande: In den Niederlanden ist seit 2024 die Partei für die Freiheit (PVV) von Rechtspopulist Geert Wilders Teil der Regierung. Die PVV bildet eine Koalition mit drei weiteren Parteien, der Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) sowie den Parteien Neuer Sozialvertrag (NSC) und Bauer Bürgerbewegung (BBB).

Die rechtsradikale PVV ist zum ersten Mal Teil einer niederländischen Regierung. Sie ging aus den vergangenen Parlamentswahlen mit 23,6 Prozent Stimmenanteil als stärkste Kraft hervor. Damit die Regierungskoalition zustande kommen konnte, verzichtete Wahlsieger Wilders auf seinen Anspruch, Ministerpräsident zu werden. Stattdessen übernahm der parteilose Dick Schoof das Amt des Regierungschefs.

Wilders übernahm nicht einmal eine andere Position in der Regierung, sondern blieb Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Parlament. Um das Koalitionsbündnis zu bilden und mitregieren zu können, musste er zum Teil von seinen extremen Standpunkten abrücken.

Im Wahlkampf hatte Wilders angekündigt, das „härteste Asylrecht aller Zeiten“ einführen und aus der EU austreten zu wollen. Außerdem sollten Umweltauflagen für Landwirte abgemildert werden. Einige dieser Vorhaben sind bereits an der politischen Wirklichkeit gescheitert.

Frankreich: In Frankreich hatte Präsident Emmanuel Macron nach dem Triumph des rechten Rassemblement National (RN) bei den Europawahlen 2024 Konsequenzen gezogen und zu Neuwahlen in seinem Land aufgerufen. Dabei schnitt der RN unerwartet schlecht ab. Die Partei um Marine Le Pen landete auf dem dritten Platz noch hinter dem Mitte-Lager von Präsident Macron. Überraschender Wahlsieger wurde das Linksbündnis Nouveau Front Populaire (NFP).

Auch bei der Präsidentschaftswahl 2022 unterlag Le Pen Amtsinhaber Macron. Dennoch beeinflussen Le Pen und ihre Partei den öffentlichen Diskurs in Frankreich weiterhin stark, etwa in der Migrationspolitik.

Ungarn: Ministerpräsident Viktor Orbán und seine rechtspopulistische Partei Fidesz verfolgen eine sehr konservative Familienpolitik und eine Anti-Migrationspolitik. Orbán ist bereits seit 2010 im Amt und damit seit fast 15 Jahren Regierungschef in Ungarn.

Bei den Europawahlen 2024 wurde seine Partei mit 44 Prozent der Stimmen erneut stärkste Kraft. Das Ergebnis fiel aber deutlich schwächer aus als bei vorherigen Wahlen: Bei den Parlamentswahlen 2022 etwa hatte die Fidesz-Partei 53 Prozent der Stimmen erzielt.

Orbán hat während seiner Regierungszeit rechtsstaatliche Prinzipien in Ungarn radikal abgebaut. Seine Regierung schränkte u.a. die Kompetenzen des Verfassungsgerichts und die Rechte von Homo- und Transsexuellen ein. Das Europäische Parlament kritisierte die Orbán-Regierung dafür, die Meinungsfreiheit und Asylrechte zu beschneiden.

Zudem sucht Orbán seit vielen Jahren immer wieder die Nähe zu Russlands Machthaber Wladimir Putin. Ungarn liefert sich zudem einen Dauerkonflikt mit der EU wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit.

Europäische Union: Bei der Europawahl 2024 gaben rund 360 Millionen Wahlberechtigte in 27 EU-Ländern ihre Stimme ab. Konservative und Rechtsaußen-Parteien erzielten dabei massie Gewinne und gehörten damit zu den Wahlsiegern. Rechtspopulistische Parteien wie die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) oder das Rassemblement National (RN) in Frankreich wurden zu stärksten Kräften in ihren jeweiligen Ländern.

Rechte Parteien haben seitdem ihren Einfluss im Europaparlament ausgeweitet. So bedient sich die Mehrheitsfraktion der Christdemokraten, die Europäische Volkspartei (EVP), immer wieder der Hilfe von Rechtsaußen-Parteien, um Mehrheiten zu organisieren - etwa bei Abstimmungen zur Umwelt- oder Migrationspolitik.

Als die neue EU-Kommission im Dezember 2024 ihre Arbeit aufnahm, stieß insbesondere die Ernennung eines Postens auf Kritik: Mit Raffaele Fitto ist erstmals ein Politiker der rechten Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) zu einem der Vizepräsidenten der EU-Kommission ernannt worden. Damit verantwortet Fitto u.a. milliardenschwere Fördertöpfe. Die Partei Fratelli d’Italia wird von Politikwissenschaftlern als postfaschistische Partei eingestuft.

Was verbindet diese Parteien und wie weit rechts stehen sie?

Von „Graubereichen“ spricht die Rechtspopulismus-Expertin Paula Diehl von der Uni Kiel. Früher hätten zwischen Rechtsextremisten und konservativ-bürgerlichen Kräften Berührungsängste bestanden. „Jetzt sind diese Akteure viel näher aneinander.“ Trennlinien seien früher deutlicher gewesen.

Rechtspopulistische Parteien fungierten nun teilweise als Plattform. Gruppen, die früher nicht zusammengearbeitet hätten, fänden sich jetzt zusammen in solchen Parteien. „Das macht die Sachen so schwierig, weil die Grenzen fließend geworden sind.“ Zugleich würden Vorschläge der Rechten etwa beim Thema Migration bereits politisch „salonfähig“, sagte Diehl mit Blick auf Asylverfahren außerhalb der EU.

Die Soziologin Dorit Geva von der Central European University in Wien, die seit Jahren zu europäischen Rechtspopulisten forscht, beobachtet, dass der Rechtspopulismus weiblicher wird – und sich um ein Kümmerer-Image bemüht: „Es ist ein Trend, den Le Pen vor etwa zehn Jahren startete“, sagt sie. Sie habe das Bild ihrer Partei „schrittweise weicher gemacht, denn zu deren abstoßenden Aspekten gehörte das Macho-Image“. Meloni folge diesem Vorbild, sagt Geva: „Es geht um Sorge und Schutz, um ein mütterliches Image, verbunden mit der Politik des Wohlfahrtsstaates."

Damit werde die neue Rechte zu einer echten Konkurrenz für die bisherigen konservativen Parteien in Europa: „Es ist eine Strategie, um die Basis ihrer Wählerschaft zu erweitern. Dabei tanzen sie zwischen beiden Seiten, reden über Gott, die Familie und konservative Werte, ohne die andere Seite ganz auszuschließen.“

Der Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller, der an der Princeton University lehrt, sagte der „Süddeutschen Zeitung “ über Meloni: „Ihre Herausforderung ist, ähnlich wie bei Marine Le Pen in Frankreich: Wie gelingt es, die sogenannte Entdämonisierung weiterzuführen und zugleich ein rechtsradikales Stammpublikum bei der Stange zu halten? Ihre Äußerungen müssen zu diesem Zweck oft doppelt codiert sein. Das beherrscht Meloni offenbar. Zum Beispiel baut sie antisemitisch konnotierte Versatzstücke wie die Kritik am internationalen Finanzkapital sehr behutsam in ihre Reden ein.“

Der Politikwissenschaftler Cas Mudde betonte bereits vor Jahren, dass der Begriff Rechtspopulismus zur Beschreibung nicht ausreiche. Er unterscheidet deshalb zwischen radikaler und extremer Rechter im Verhältnis zur liberalen Demokratie. Demnach gehören zur extremen Rechten die, die Prinzipien der Demokratie wie Volkssouveränität und Mehrheitsprinzip ablehnen. Die radikale Rechte akzeptiert demnach zwar Kernelemente der Demokratie, aber grundlegende Bestandteile wie Minderheitenrechte, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit lehnt sie ab.

Wo liegen die Differenzen zwischen diesen Parteien?

Es gibt durchaus auch Streit zwischen den rechten Parteien in Europa. So hat Frankreichs rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) die Zusammenarbeit mit der AfD im Europaparlament beendet. Anlass waren Äußerungen des damaligen AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, der in einem Interview gesagt hatte, nicht jedes SS-Mitglied sei ein Verbrecher gewesen. Diese Aussagen wurden in Frankreich als Verharmlosung der Nazizeit interpretiert.

Bereits nach den Berichten im Januar 2024 über die sogenannte "Re-Migrationskonferenz" in Potsdam hatte es Spannungen zwischen den Parteien gegeben. RN-Chef Jordan Bardella und Wahlkampfleiter Alexandre Loubet erklärten, dass trotz offener Gespräche keine Lehren gezogen worden seien. Le Pen verfolgt seit Jahren einen gemäßigteren Kurs, um für sich konservative Wähler bei der Präsidentschaftswahl 2027 zu gewinnen. Sie betonte, ihre Partei habe niemals eine Politik verteidigt, die Menschen die französische Staatsangehörigkeit entziehen wolle.

Anfang Januar 2024 hatte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von „unüberbrückbaren Differenzen“ zwischen ihrer ultrarechten Partei Fratelli d’Italia und der AfD gesprochen. Für Meloni waren es damals die Beziehungen zu Russland, die eine Partnerschaft auf EU-Ebene unmöglich machten.

Diese Frage spaltet auch andere europäische Parteien. Während die deutsche AfD, die FPÖ aus Österreich und der französische RN enge Beziehungen nach Moskau haben, gehört die ebenfalls rechtspopulistisch PiS-Partei aus Polen seit jeher zu den härtesten Gegnern jeder Annäherung an Russland.

Wie erklären Expertinnen und Experten den Erfolg von Rechtsaußen-Parteien?

Rechtspopulismus und Rechtsextremismus sind kein neues Phänomen in Europa. Politiker wie Jörg Haider und Silvio Berlusconi feierten schon in den 1980er- und 1990er-Jahren Wahlerfolge, und auch Wilders ist schon seit vielen Jahren politisch aktiv. „Es ist etwas, was schon lange da ist“, sagt Paula Diehl, Professorin für Politische Theorie, Ideengeschichte und Politische Kultur an der Universität Kiel.

Aber es gebe „eine Gewöhnung an deren Ideologien in den letzten zehn Jahren“. Bestimmte Ideen seien mittlerweile „normalisiert“. Angesichts der jetzigen Unsicherheit wegen Krieg und Klimakrise sei das Terrain für rechte Parteien sehr lange vorbereitet worden. Diehl: „Jetzt sehen wir die Früchte.“

Der Politologe Cas Mudde beschrieb schon vor einigen Jahren eine neue Welle, die dazu führe, dass die äußerste Rechte im gesellschaftlichen Mainstream ankomme. Mit diesem Wellenmodell erklärt die Politikwissenschaft weltweite Verschiebungen. Auch eine Analyse für die Bundeszentrale für politische Bildung attestierte unlängst eine „Verschiebung der öffentlichen Diskurse in liberalen Demokratien“.

Rechtspopulismus ist kein rein europäisches Phänomen. Ein auffälliges Indiz für mögliche politische Verschiebungen: Mehrere Regierungschefs der meisten westlichen Industrieländer sind derzeit in ihren Ländern eher unpopulär. Den weltweiten Trend zu rechten, autoritären Figuren zeigen nicht nur die Wahlerfolge Donald Trumps in den USA, sondern beispielsweise auch der Wahlsieg des ultrarechten Ökonomen Javier Milei in Argentinien.

tei/jk/tan