Eine private religiöse Feier in der saudi-arabischen Hafenstadt Jeddah. Um die zwanzig Männer sitzen festlich gekleidet im Erdgeschoss einer Villa. Sie lauschen den Worten des Hausherrn, der ein angesehener Imam ist. Oder sie stimmen ein in seinen Lobgesang zu Ehren des Propheten Mohammed.

Im ersten Stock kümmert sich die Ehefrau des Imams um den weiblichen Teil der Gesellschaft. Die Frauen unterhalten sich über Alltagsthemen, aber halten immer wieder inne, um in den durch einen Lautsprecher übertragenen Gesang der Männer einzustimmen. Unter ihnen ist auch Afaf Bahareth, die Frau eines Diplomaten. Sie erklärt:

"Wir feiern den Geburtstag des Propheten. Das tun die meisten Muslime in der ganzen islamischen Welt – und zwar das ganze Jahr über, nicht nur an einem bestimmten Tag. Es gibt aber besonders viele Feste während des Monats, in dem er nach islamischer Zeitrechnung geboren wurde."

"Was dort auf der Straße passiert, das gehört sich nicht"

Die wahre Verehrung des Propheten zeige sich zwar darin, sein Leben und seinen Umgang mit anderen Menschen im Alltag nachzuahmen. Aber diese Mawlid genannten Feste findet Afaf Bahareth schon wichtig – auch wenn manche saudische Religionsgelehrte sie ablehnen:

"Sie mögen den Mawlid nicht, weil sie denken, dass wir nur tun sollten, was der Prophet getan hat. Das heißt aber auch, dass wir, weil der Prophet nicht Auto gefahren ist, auch nicht Auto fahren sollten. Diese Leute verengen ein sehr weites Feld - aber es sind nur sehr wenige. Ich kann ihre Meinung durchaus respektieren, aber viele fragen sich, warum wir den Propheten nicht feiern sollten. Es ist doch kein religiöses Fest. Man kann den Prophetengeburtstag feiern oder es lassen. Das ist kein Grund für einen Zwist."

So könne eine Familie auch einen Prophetengeburtstag ausrichten, um eine Geburt oder das bestandene Examen eines Kindes zu feiern. Allerdings findet Afaf Bahareth, man sollte beim Feiern nicht zu weit gehen:

"In manchen Ländern tun die Menschen zum Geburtstag des Propheten Dinge, die nicht richtig sind. Zum Beispiel in Ägypten – dort gibt es Tanz und Gesang, Frauen und Männer kommen zusammen. Zwar wird dort auch bei offiziellen Feiern, an der Azhar-Universität oder im Fernsehen der Prophet in schönen Worten gepriesen. Aber was dort auf der Straße passiert, das gehört sich nicht."

Insgesamt begrüßt Afaf Bahareth die aktuellen Veränderungen in Saudi-Arabien – es gebe jetzt mehr Freiheiten und Bewegungsmöglichkeiten gerade für Frauen. Die vielen Konzerte im Rahmen von Festivals in Jeddah oder Riad seien dagegen nicht nötig – da werde Geld ausgegeben, das besser zum Beispiel in Jugendclubs investiert würde.

Der Bund zwischen Adel und Wahhabismus

Es ist aber schon eine kleine Revolution, dass es mittlerweile Konzerte von arabischen und internationalen Stars in Saudi-Arabien gibt. Denn früher wussten konservative wahhabitische Religionsgelehrte solche Musik als Teufelswerk zu verhindern. Ihre Ideologie ist über zweihundert Jahre alt. Im 18. Jahrhundert war die Keimzelle des heutigen Königreichs in Saudi-Arabien entstanden aus der Allianz des Stammes der Al-Saud mit dem ultrakonservativen Religionsgelehrten Muhammad bin Abdel Wahhab. Im Grund setzte sich das bis vor Kurzem fort, wie der französische Nahost-Experte Gilles Kepel erläutert:

"Das saudische System beruhte auf Legitimität, die ihm der Rat der großen wahhabitischen Religionsgelehrten verlieh. Seine Gegenleistung war eine Blockade der Gesellschaft, vor allem bei der Erwerbstätigkeit der Frauen. Und irgendwann konnte man nicht mehr unterscheiden, wo nun die Grenze zwischen dem regimefreundlichen Wahhabismus und dem Jihadismus lag, der dieses Regime zerstören wollte. Das hat man besonders bei dem Anschlag auf die große Moschee von Mekka 1979 gesehen - damals waren manche der Angreifer Lieblingsschüler der großen Religionsgelehrten."

"Wir sollten nicht mal Musik hören"

Als Reaktion auf den Angriff, den das Königshaus damals erst nach langen Kämpfen niederschlagen konnte, wurde den ultrakonservativen Gelehrten noch mehr Einfluss gewährt. Die Künstlerin Lulwah Al Homoud erinnert sich noch genau, wie ihr in den 1980er-Jahren in der Schule gesagt wurde, sie solle keine Personen malen. Und:

"Wir sollten nicht mal Musik hören. Es war wirklich hart. Zu Hause, für meine Familie war es in Ordnung, das war verwirrend. Ich glaube nicht, dass Gott uns diese Religion gegeben hat, um uns zu quälen. Sicher nicht. Er gab sie uns, um ein besseres Leben und bessere Beziehungen zu haben. Alles im Koran führt uns zu mehr Wissen, zu mehr Verständnis für andere Kulturen. Da gibt es nichts von dem, was diese Leute in unsere Köpfen stecken wollten."

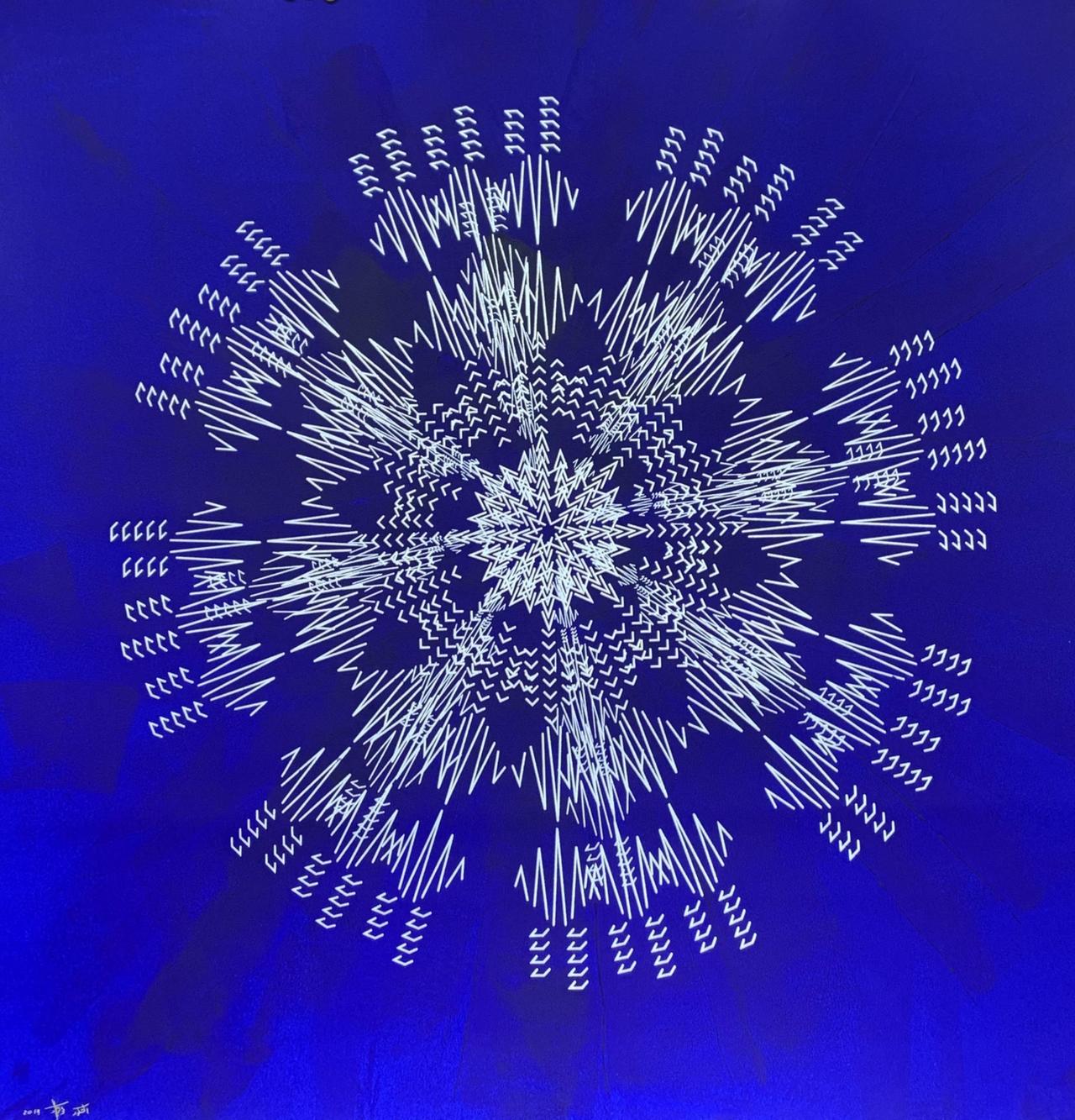

Lulwah Al Homoud arbeitet als Künstlerin und Kuratorin. In ihrer Serie "Language of Existence" setzt sie die im Islam verehrten 99 Namen Gottes auf der Grundlage einer komplizierten Berechnungsformel in geometrische Figuren um. Sie weiß, dass es in Saudi-Arabien noch Zensur gibt, aber sie merkt, dass sich die Dinge ändern und Kunst nicht mehr pauschal verurteilt wird.

"Noch vor zwei Jahren wurden die Titel mancher Kunstwerke abgelehnt. Vor fünf Jahren wurde meine ganze Serie "Language of Existence" für nicht gut befunden. Wegen der Konservativen. Aber ich glaube, für die gibt es jetzt keinen Platz mehr."

Die Religionsgelehrten schweigen

Wie wenig die Mahnungen und Verdammungen der konservativen Religionsgelehrten heute noch gelten, zeigt auch eine Bemerkung des Energieministers Abdulaziz bin Salman. Der Halbbruder des Kronprinzen sagte bei einer Konferenz in Riad - während eines großen Festivals:

"In diesen Tagen ist diese Stadt ein Ort der Freude geworden. Die Menschen sind in Feierlaune. Sie gehen gern aus. Familien nehmen ihre Kinder mit. Es gab keinen Hokuspokus, keine Unfälle, die Decke ist nicht eingestürzt, der Boden hat sich nicht aufgetan. Himmel und Hölle haben wir noch nicht gesehen."

Obwohl zurzeit in Saudi-Arabien zahlreiche religiös begründete Regeln abgeschafft werden, schweigen die prominenten Religionsgelehrten bislang, so die Analyse von Gilles Kepel. Denn sie wüssten, was ihnen droht, wenn sie das Königshaus und den Kronprinzen kritisieren. Das Schicksal des Journalisten Jamal Khashoggi, der im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet wurde, steht ihnen deutlich vor Augen.

Neuer Kurs der Islamischen Weltliga

Für die Außendarstellung der neuen Positionen Saudi-Arabiens sind jetzt Menschen wie Mohammed Al-Issa zuständig, der Generalsekretär der Islamischen Weltliga. Er erläutert, worum es seiner Organisation geht:

"Unser erstes Ziel ist es, die Wahrheit über den Islam zu verbreiten. Zunächst geht es darum, den Extremismus zu bekämpfen - und zwar mit wissenschaftlicher und intellektueller Aufklärung. So haben wir allein in Publikationen des Islamischen Staats über 800 Artikel gefunden, die extremistische Gedanken enthalten. Die werden hunderttausendfach verbreitet in Sozialen Netzwerken. Wir antworten auf diese Ideen, um die Wahrheit des Islam darzustellen."

Einen entgegengesetzten Extremismus sieht Issa in der sogenannten Islamophobie. Auch hiergegen will die Weltliga vorgehen. Glaubt man Issa, dann ist das Ziel der Weltliga einzig die weltweite Verständigung – und die Einheit der Muslime untereinander:

"Die Islamische Weltliga hat vor wenigen Monaten die Charta von Mekka herausgegeben. Sie wird als wichtigstes islamisches Dokument der modernen Zeit gesehen. 1200 Muftis und Religionsgelehrte haben es im vergangenen Ramadan in Mekka unterzeichnet. Das war die größte Versammlung von Religionsgelehrten in der islamischen Geschichte."

Kein Zwang im Glauben

Auch schiitische Vertreter seien dabei gewesen – eine muslimische Konfession, die im Wahhabismus als Irrlehre gilt. Issa betont, wie eng er mit Vertretern anderer Religionen kooperiere und wie viele Kirchen und Synagogen er schon besucht habe. Er weist den Vorwurf von sich, die Islamische Weltliga exportiere ungefragt einen ultrakonservativen Islam. Sie werde nur auf Anfrage aktiv, Imame würden höchstens als Aushilfe zu großen Festzeiten ins Ausland geschickt:

"Wir haben einen Koranvers, der lautet: Kein Zwang im Glauben. Wie kann ich also jemandem den Islam aufzwingen oder meine Meinung mit Macht aufdrängen? Wer das tut, siegt vielleicht zeitweise, aber verliert am Ende. Es gibt falsche Auslegungen - deswegen erklären wir hier bei der Islamischen Weltliga und auch in verschiedenen Einrichtungen des Königreichs den Sinn dieser Texte, damit sie nicht mehr von Extremisten für ihre terroristische Ideologie missbraucht werden."

Der Wandel ist "nicht nur Kosmetik"

Viele westliche Beobachter bezweifeln zwar, dass sich die Islamische Weltliga völlig vom Wahhabismus, dieser ultrakonservativen Lehre, verabschiedet hat. Aber auch wenn sie keine Regierungsorganisation ist, hält Nahost-Experte Gilles Kepel ihren Generalsekretär Mohammed Al-Issa für eine Art religiösen Botschafter des Landes:

"Mohammed Al-Issa ist mehrfach durch Europa gereist und hat beispielsweise erklärt, die französischen Muslime sollten die Gesetze der französischen Republik respektieren und die Scharia nicht implementieren – das hatte man noch nie von seinen Vorgängern und auch nicht von den Muslimbrüdern gehört. Ich glaube, es handelt sich dabei nicht nur um Kosmetik, um den Europäern zu gefallen. Sondern es ist eine Strategie, die davon ausgeht: Wenn man zulässt, dass sich der Wahhabismus weiter ausbreitet, könnte Saudi-Arabien das erste Opfer sein."

Vor dem Hintergrund der jetzt gepredigten Toleranz sind Vorfälle wie der Angriff eines saudischen Soldaten auf einem Militärstützpunkt im US-Bundesstaat Florida für Saudi-Arabien kontraproduktiv. In der vergangenen Woche hatte ein Unteroffizier der saudi-arabischen Luftwaffe, der in den USA ausgebildet werden sollte, drei Menschen getötet und acht weitere verletzt. Medienberichten zufolge soll er die USA für Verbrechen gegen Muslime und die Menschheit kritisiert haben.

Selbst wenn der Soldat allein gehandelt haben sollte - für Saudi-Arabien bedeutet diese Attacke auf dem Territorium seines engsten Verbündeten einen schweren Imageschaden. Kein Wunder, dass Mohammad Al-Issa von der Islamischen Weltliga schnell eine Erklärung veröffentlichte: Ein solches Verbrechen könne nicht mit legitimen Islam-Auslegungen gerechtfertigt werden. Und der Täter repräsentiere weder eine bestimmte Nation noch eine bestimmte Religion – also, auch wenn Al-Issa das nicht so deutlich formulierte, weder Saudi-Arabien noch den Islam.