Für nicht wenige Kenner wie Autorenkollegen ist Robert Walser der größte Schweizer Schriftsteller überhaupt. Wobei wohl kein Adjektiv, auch in der Grundform, schlechter zu diesem Autor passen will als gerade "gross". Keiner hat sich so gern so klein gemacht wie er, sich selbst und seine Figuren. "Es ist etwas Geringfügiges um seine Gestalt", heißt es in einem Prosastück. Und die Unterordnung, das "sich zu schmiegen und anzupassen", wie es in einem Brief steht, empfand er "persönlich am Ende als das Schönste, was Menschen tun können". An seinen Lektor Christian Morgenstern schrieb er: "Ausserdem ist es gerade so schön, nichts zu sein, es hat eine höhere Glut, als das Etwas sein".

Robert Walsers Berufsleben als unauffällig zu bezeichnen, wäre eine starke Übertreibung. Er ließ sich zum Diener ausbilden und hat tatsächlich als solcher eine Weile auf einem schlesischen Schloss gearbeitet. Auch seine anderen Stellungen waren denkbar untergeordnet: Walser war "Gehülfe", mit ü, wie in seinem Romantitel, bei einem Ingenieur, "Commis" bei verschiedenen Banken, und Schreiber, also Kopist. Letzteres ein Beruf, der schon zu seinen Lebzeiten ins Anachronistische kippte, weil ihn Schreibmaschine, Tippfräuleins und Stenotypistinnen ablösten.

Auch Robert Walsers literarische Laufbahn, die so vielversprechend begonnen hatte, neigte bald gewissermaßen zur Verzwergung. Zwar hatten ihn die drei Romane "Geschwister Tanner", "Der Gehülfe" und "Jakob von Gunten", in rascher Folge Anfang des 20. Jahrhunderts erschienen, in Künstlerkreisen bekannt gemacht. Seine Feuilletons – über 1000 "Prosastückli" hat er in seinem Leben geschrieben - wurden von Zeitungen und Zeitschriften gern gedruckt und in etlichen Bändchen gesammelt. Nach dem Ersten Weltkrieg aber gings bergab. Papierknappheit, Inflation und Wirtschaftskrise machten den Verlagen schwer zu schaffen. Ein Bestsellerautor war Walser ohnehin nie, wie der folgende Brief des Insel-Verlages vom 15. April 1905 zeigt, mit dem er auf eine Honorar-Nachforderung des Autors regierte:

"Gestatten Sie uns, Ihnen darauf ergebenst mitzuteilen, dass von 1300 Exemplaren der Auflage, die von dem Buche hergestellt wurde, bisher erst 47 Exemplare abgesetzt worden sind: Diese Zahlen bedürfen sicher keines weiteren Kommentars, und obwohl wir natürlich keine Gelegenheit versäumen werden, um auch für dieses Buch Propaganda zu machen, so liegt doch der Zeitpunkt, an dem die Herstellungskosten auch nur annähernd gedeckt sein werden, noch in weiter Ferne, so dass wir Sie leider bitten müssen, sich wegen des reklamierten Beitrages noch zu gedulden."

Der Autor als "Bedenklichkeitsverursachung"

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Robert Walser für die Verleger, wie er selbst graziös formulierte, zu einer "Bedenklichkeitsverursachung". Sie lehnten seine späteren Romane reihum ab. "Tobold" wie "Theodor" blieben ungedruckt und sind verloren. Ende der 1920er-Jahre ging auch die Kleinprosa-Abdruckrate in Zeitungen und Zeitschriften zurück. Walser selbst verlagerte die Produktion allmählich ins "Bleistiftgebiet"; er schrieb seine Texte in winzigkleiner Schrift, als wollte er auch sein Werk verzwergen, wenn nicht zum Verschwinden bringen. 1929 suchte Robert Walser wegen Angstzuständen die Heilanstalt Waldau auf, 1933 wurde er nach Herisau verlegt und entmündigt. Er lebte noch 23 Jahre dahin, klebte Papiertüten, half im Garten und machte weite Wanderungen in der Umgebung. Der Schriftsteller Robert Walser war da schon tot und weitgehend vergessen. Sein physischer Tod ereilte ihn 1956 auf einer Wanderung im Schnee.

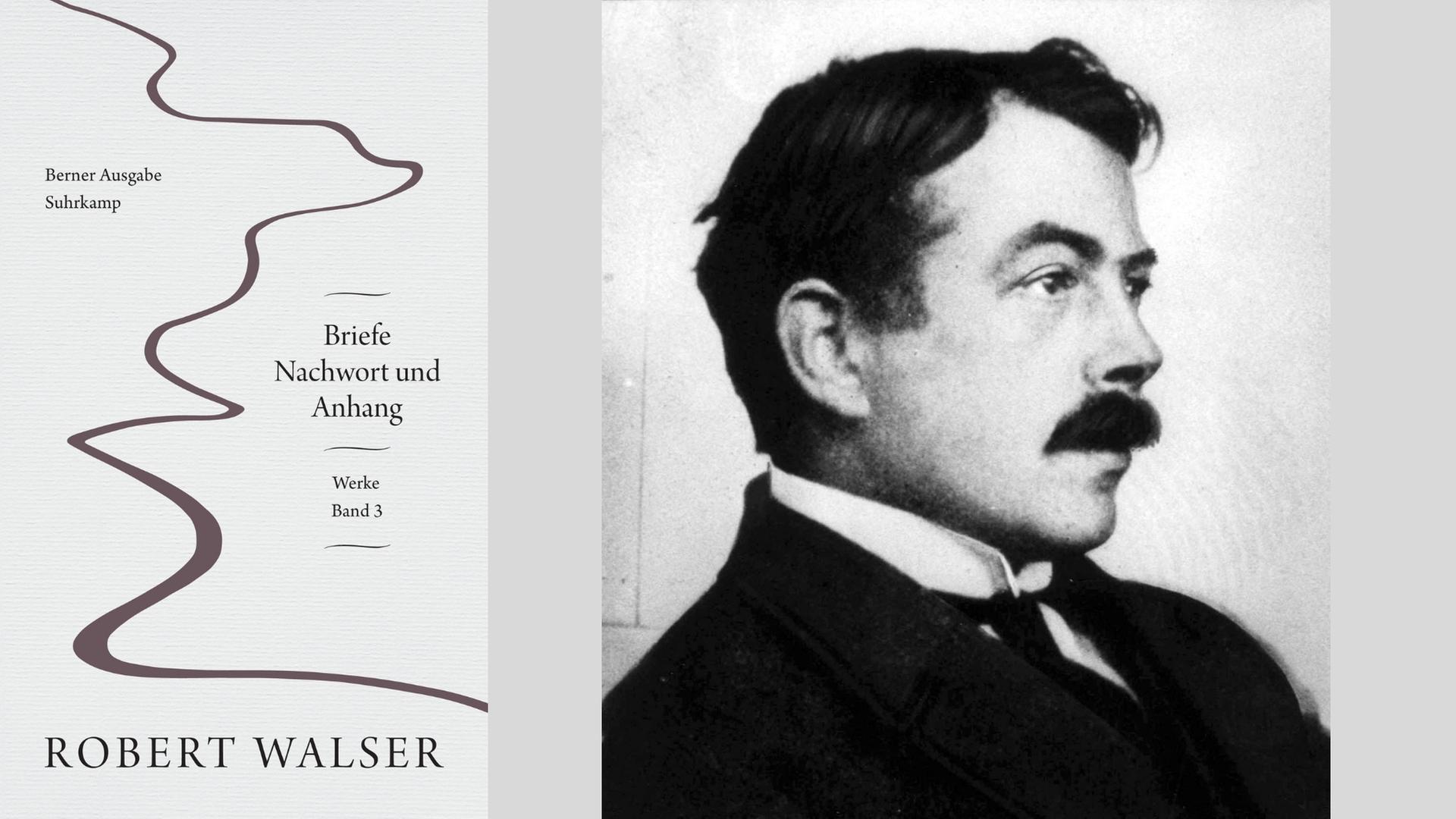

Erst in den 60er- und 70er-Jahren setzte das Interesse an dieser eigentümlichsten Gestalt der Schweizer, wenn nicht gar der europäischen Literatur ein. Eine erste Werkausgabe wurde erstellt, dann immer wieder ergänzt um neue Funde. Die "Mikrogramme" wurden von Werner Morlang und Bernhard Echte in jahrelanger Arbeit entziffert und offenbarten einen unbekannten Werk-Kontinent. Ein Walser-Archiv wurde in Zürich gegründet und 2009 in Bern neu aufgestellt, als Stiftung mit angeschlossenem Walser-Zentrum. Derzeit sind gleich zwei ehrgeizige Gesamtausgaben in Arbeit. Die erste, die "Kritische Robert-Walser-Ausgabe" bei Stroemfeld/Schwabe, startete 2008, ist auf 50 Bände konzipiert und liefert jede Zeile, jeden Textfetzen im Faksimile und in Umschrift. Sie ist etwas für Forscher, reiche Liebhaber und Bibliotheken. Dagegen als "Leseausgabe" konzipiert ist die neue "Berner Ausgabe" im Suhrkamp-Verlag, deren erste drei Bände (von 31 geplanten) jetzt erschienen sind. Zwei monumentale Editionen also: das paradoxe Ergebnis einer erst posthum gescheiterten Selbstverzwergungsstrategie. Hesses berühmter Satz…

"Wenn hunderttausend Menschen Robert Walser läsen, wäre die Welt besser."

…hat sich bewahrheitet, wenn auch nur in seinem ersten Teil.

Die ersten drei Bände der "Berner Ausgabe" bei Suhrkamp versammeln jetzt alles, was an Briefen von Robert Walser erhalten ist, 764 sind es von seiner Hand, fast das Doppelte der bisher erhältlichen Ausgabe. Dazu kommen 186 Gegenbriefe. Der dritte Band enthält neben zahlreichen Dokumenten auch viele Abbildungen der Briefe und Briefumschläge; Walser schrieb ausschließlich von Hand, gestochen scharf – er war in den Büros wegen seiner schönen Handschrift beliebt – und äußerst vielfältig im Schriftbild. Er liebte große Initialen und Schnörkel aller Art; die äußere Erscheinung war ihm wichtig und Teil der Botschaft. Der Kommentar schließt in der neuen Ausgabe von Peter Stocker und Bernhard Echte jeweils direkt an jeden Brief an, was lästiges Blättern erspart, er ist kundig, knapp und hinreichend zugleich.

Die Lektüre dieser mehr als 700 erhaltenen Briefe, die eigentlich immer vom selben handeln, erzeugt einen widersprüchlichen Eindruck: Bei aller Monotonie nämlich eine eigentümliche Faszination. Es geht dem Leser der Korrespondenz genau so, wie es Walsers erster Zeitungsredakteur beschrieben hatte, Joseph Viktor Widmann, der ihn im Berner "Bund" betreute.

"Am meisten aber ärgerte manche Leser, dass sie diese Sachen, obschon sie sie ‚absurd‘ fanden, doch immer zu Ende lesen mussten."

Briefe an Frieda Mermet: Es geht um Käse, Speck und Höschen

Auch vom Briefschreiber Walser will man nicht lassen. Tatsächlich ist der Übergang zur literarischen Prosa fließend; viele "Prosastückli" haben Briefform, und in vielen Briefen werden Sujets oder Motive späterer Feuilletons vorweggenommen. Natürlich hat niemand das vertrackte Verhältnis von Leben und Literatur besser auf den Punkt oder die formulierte Pirouette gebracht als Robert Walser selbst in folgender unergründlicher und unvergesslicher Formulierung, in einem Brief aus dem Jahre 1906 an Christian Morgenstern.

"Da schwatzt man von dem ‚Bloss-nur-Artistischen‘. Als ob beim Schaffen Leben und Kunst nicht zusammen heimtückisch, wie auf einer Nadelspitze, auf der Lauer sässen."

Walser war ein eifriger Briefschreiber. Seine Schreibbedürftigkeit war in der Korrespondenz nicht geringer als in der Literatur, nur dass er hier einen konkreten Empfänger vor Augen hatte, den er, wie man heute sagen würde, zutexten konnte. In einem frühen Brief an die Schwester Lisa kommt ein geradezu kreatürlicher Zusammenhang von Schreiben und Essen zum Ausdruck, mit vielen Ausrufungszeichen:

"Ich habe Hunger! Und immer, wenn ich Hunger habe, gelüstet es mich, einen Brief zu schreiben! An irgend jemand! Das ist doch begreiflich! Mit gefülltem Magen denke ich nur an mich, nie an jemand anders. Mit gefülltem Magen bin ich also glücklicher! Denn das ist doch kein Glück, sich nach etwas Fernem zu sehnen! Nun bin ich an dem Punkt, worüber ich in diesem grünen Brief mit dir reden möchte, sehr gern, wenn ich nur könnte."

Das ist eine charakteristische Bewegung, Vorstoß und Zurücknahme; sie findet sich vor allem in den Briefen an Frieda Mermet, dem mit über 180 Briefen gewichtigsten und zweifellos eigenartigsten Teil seiner gesamten Korrespondenz. Robert Walser hatte Frieda Mermet in der Heilanstalt Bellelay kennengelernt; seine Schwester Lisa war dort Lehrerin der Kinder des Personals, Frieda Mermet war für die Wäsche zuständig. Sie und Walser kamen sich bald näher, es entwickelte sich ein regelmäßiger Briefwechsel, es kam zu Besuchen und gemeinsamen Spaziergängen und Ausflügen, aber zu nicht mehr. Auch blieben sie stets beim Sie. Der Germanist Peter von Matt hat diese Beziehung einmal eine "Schreib- und Spazierehe" genannt. Man könnte auch sagen: eine Tauschhandelsgemeinschaft. Denn Frieda Mermet schickte Walser Käse, Anken - also Butter -, Speck, Wein, Süßigkeiten, Taschentücher und Hemden; sie stopfte ihm die Socken und besserte seine Anzüge aus. Im Gegenzug erhielt sie Walsers literarische Produktion, die Bücher wie die Zeitungsbelege; sie war so etwas wie sein Arbeitsarchiv.

Aber natürlich nicht nur das. Der Junggeselle projiziert auf die ein Jahr ältere Frau erotische und masochistische Wünsche wie Ängste, er nimmt sich, neben rituellen Danksagungen und Fragen nach dem Wohlergehen allerhand Frivolitäten und Frechheiten heraus - und sie im nächsten Satz wieder zurück. Einmal erbittet er sich ein "getragenes Bubenhösli" des kleinen Louis und erhält es tatsächlich auch. Noch mehr interessiert ihn aber die Unterwäsche der Mutter:

"Ich sah heute im Schaufenster an der Nidaugasse ein rosarotes reizendes Damentrikot, und auch ein schneeweisses. Ich dachte, so etwas müsste Sie, liebe Frau Mermet, hübsch kleiden und Ihnen schön warm geben am lieben zarten Körper. Ich wünschte Sie einmal in solch einem lieben weichen Trikot zu sehen, das müsste ein lieblicher, engelhafter Anblick sein. Sie müssen sich noch recht warm anziehen, liebe Frau Mermet, recht warme Höschen anziehen bei dem rauhen Wetter. Sie sind gewiss böse und zürnen mir, dass ich von Ihren Höschen zu reden wage, die den Blicken stets doch so zart und so sorgfältig verborgen gehalten werden. Ich möchte Ihre lieben Höschen sehen, liebe Frau Mermet, und sie küssen, denn sie sind sicher süss. Doch jetzt will ich aufhören mit schreiben. Sonst schreibe ich noch mehr derlei Sachen."

In anderen Briefen fantasiert er darüber, "das Heisse, das zwischen den lieben Zehlein ist, mit dem Mund aufzuküssen". Er möchte sich "in das Taschentuch verwandeln, womit Sie das Näschen putzen". Er nennt sie "Mama", "liebe gewaltige Frau", "erhabene Beherrscherin", stellt sich vor, ihre "Magd" zu sein und, wenn er unartig war, "Kläpfe" zu bekommen. In einem Brief schreibt er von "seinem höchsten, intimsten", aber leider unerfüllten Wunsch", nämlich zu erfahren, "wie eine Ohrfeige von Damenhand schmeckt". Typografisch verdichtet findet sich dieses Vor und Zurück in einer Schlusswendung, die erst "mit herzlichem Kuss" lauten soll, nach dem "Ku" aber abbricht, den Wortbeginn durchstreicht und durch "Gruss" ersetzt. Das gestrichene "Ku" bleibt aber stehen – und signalisiert der Empfängerin, was er eigentlich schreiben wollte, sich dann aber doch nicht getraut hat. Natürlich dokumentieren die Herausgeber der Ausgabe den Schreibprozess, indem sie die Streichung ebenfalls erhalten.

Walsers Briefe an Frieda Mermet bilden sicher – neben den ganz anders gearteten Abstandsbriefen Franz Kafkas – die seltsamste Liebeskorrespondenz eines deutschsprachigen Autors. Er hält sein Projektionsobjekt in einer glühenden Distanz, zieht es wie ein absurder Magnet zugleich an und stößt es ab. Näher gekommen als in diesen Briefen, dem Austausch von Viktualien und Druckbelegen und auf ihren Spaziergängen sind sich Walser und Frieda Mermet nie.

Verlegerbriefe: Vom Kratzfuß zum Wutausbruch

Ein ganz anderer Walser zeigt sich dann in der professionellen Korrespondenz mit Verlagen und Zeitungen. Hier tritt er als durchaus selbstbewusster Autor auf. Er beherrscht zwar den höflichen Kratzfuß, wenn er etwas anbietet – etwa "drei neue Gereiftheiten, Federentschlüpftheiten". Und gern holt er lange und umständlich zu allerlei Rechtfertigungen aus, bis er zu einer konkreten Honorarforderung gelangt, etwa an den Huber-Verlag in Frauenfeld.

"Wenn Sie bedenken, dass ich anderthalb Monat angestrengt mit ein und derselben Sache mich abgemüht, alle Sätze, die dieses Buch enthält, sorgfältig geprüft und dadurch in Form sowohl wie Inhalt recht beträchtliche Verbesserungen erzielt habe. Wenn Sie ferner in Erwägung ziehen, dass ich, um weiter dichten zu können, eine gewisse Entschädigung, die mir als bescheidene Grundlage dienen soll, unmöglich entbehren kann, und wenn Sie dazu noch berücksichtigen, was durchaus wahr ist, nämlich dass ich vielleicht einer der sparsamsten Autoren bin, die irgend existieren mögen, ein Schriftsteller, der seit Jahr und Tag in arbeitreicher Zurückgezogenheit, fern von allen gesellschaftlichen, geldkostenden Vergnügungen dahinlebt, so werden Sie sicher ein Honorar von 800 Franken, das ich für mitfolgendes neues Buch beanspruchen möchte, nicht wohl zu hoch finden."

Eine perfekt gegliederte rhetorische Periode. Überhaupt zeigt sich auch der Briefschreiber Walser als der glänzende Stilist, der er in seiner literarischen und feuilletonistischen Prosa ist.

Zeitgeschichte kommt übrigens in diesen Briefen so gut wie gar nicht vor. Ein paar Bemerkungen zum Ersten Weltkrieg, von dem die Schweiz ja verschont blieb, ein paar Sätze zum Landesstreik von 1918. Selten auch äußert er sich über das Werk von Kollegen, wenn, dann allerdings scharfsichtig und scharfzüngig:

"Der Lyriker Werfel scheiterte jedesmal, sobald er in Schwung kam, am baldigen Aufhören des turnerischen, tänzerischen, spielenden Schwunges und am Beginnen des Vielwissens, welches ihn lyrisch kaltstellte."

Ansonsten dreht sich die Korrespondenz mit Zeitungsredaktoren, Lektoren und Verlegern ausschließlich um das eigene Werk. Es geht um Erscheinungstermine, die Zusammenstellung von Sammelbände, das Hin- und Herschicken von Korrekturfahnen, um Drucktypen, Buchumschläge, Titel und Illustrationen. In all diesen Dingen war Walser nichts zu unerheblich, galt sein Interesse, seine Sorge noch den kleinsten Details. Man erfährt viel über die Usancen des Verlagsgeschäfts vor hundert Jahren und über die Nöte einer freien Schriftstellerexistenz. Die Schweiz war seinerzeit weit entfernt von dem Fördergelder-Paradies, das sie heute darstellt mit ihrer Fülle an Werkjahren, Förder- und Anerkennungsgaben. Aber immerhin erhielt Walser einige Male Geld von der Schillerstiftung, und in großer Not konnte er sogar einen Roman beleihen, der noch gar nicht erschienen war (und auch nie erscheinen würde): Der Schweizerische Schriftstellerverein schoss ihm 2500 Franken vor. Als er nach sieben Jahren höflich anfragte, wie es denn mit der Rückzahlung aussehe, empfand Walser die Mahnung als "eine Art Drohung" und lehnte sie, mit Verweis auf die Zurückhaltung aller Verlage, als "unoportun" ab.

Ja, bei aller Höflichkeit und stilistischen Kratzfußfähigkeit: Walser war ein durch aus professioneller, strategisch agierender, geschickt für seine Sache kämpfender Autor. Er scheute sich auch nicht, Verlagen gegenüber mit dem Zaunpfahl der Konkurrenz zu winken. Er konnte sich hartnäckig und kampfeslustig zeigen und auf Ablehnung polemisch, ja böse reagieren. Als der Herausgeber des "Neuen Merkur" ihm eine Reiseskizze zurückschickt, staucht er im Antwortbrief dessen ganzes Programm zusammen:

"Sie erfüllen Ihre Aufgaben nicht, mein lieber Herr Frisch. Im Namen der Kultur, im Namen der harrenden Menschheit erkläre ich kleiner Walser Ihnen das offen. Sie scheinen Meinungen zu lieben. Nun, da ist die meinige. Ihre Publikation ist weder amüsant noch tief, weder unterhaltend noch in edlerem Sinn belehrend."

…und so noch mehrere Seiten weiter. Dem Wiener Spiegel-Verlag unterstellte er, eigentlich ein Bordell zu betreiben, statt seine Texte zu drucken. Eduard Korrodi, den mächtigen Feuilletonchef der "Neuen Zürcher Zeitung", von dem er sich verfolgt sieht, verballhornt er zum "Krokodilüdeli", den Literaturwissenschaftler Walter Muschg zum "Doktor Muschgatnuss". Den Verleger Zsolnay nennt er in einem einzigen Brief (an Max Brod) "Romaneditorschurke", "Verlegerschnuderbub", "Fötzelcheib" und "Schafseckel".

Manchmal vergeht ihm die Lust an spielerischer Polemik, bricht die nackte Wut durch: "Wie stellen Sie sich die Existenz eines Dichters eigentlich vor?" herrscht er den Francke-Verlag an, als Setzer und Drucker nicht schnell genug arbeiten und sich der Erscheinungstermin verzögert. Immer wieder leidet Walser bittere Geldnot, verzweifelt er an der Möglichkeit, sich als Schriftsteller am Leben zu halten, und fürchtet, wieder in einem "Ämtchen", als Kontorschreiber also, unterschlüpfen zu müssen. Denn Walser wusste genau, was seine Literatur wert war. Erfolgreich wollte er schon auch gern sein – und zugleich auch wieder nicht. So schreibt er 1918 an den Redaktor Emil Wiedmer.

"Ich bedaure, dass ich kein Publikum-Autor bin, und doch bedaure ich das wiederum in keiner Weise. Ich bin zufrieden. … Was man so unter ‚Erfolg‘ versteht, halte ich für das furchtbarste Hindernis, zu wahrer Kultur zu gelangen. Der ‚Erfolg‘ ist ein absoluter Barbar, nämlich durchaus an sich. Sehen Sie, mein Herr, es ist einmal so und wird in Ewigkeit so bleiben, und darum wollen wir Spass haben und einigen guten Geschmack haben und wollen lächeln und wollen gescheit und nett sein und uns über möglich gar nichts aufregen, allem was da ist, Verständnis entgegen zu bringen versuchen."

Mit was für Gefühlen er wohl das Entstehen von zwei Gesamtausgaben mit insgesamt 80 Bänden begleiten würde, die jedes Fetzchen, das er einmal beschrieb, bewahren und vervielfältigen?

Robert Walser: "Werke. Berner Ausgabe – Band 1-3"

Hrsg. von Peter Stocker und Bernhard Echte unter Mitarbeit von Peter Utz und Thomas Binder

Suhrkamp Verlag, Berlin. 1523 Seiten, 68 Euro.

Hrsg. von Peter Stocker und Bernhard Echte unter Mitarbeit von Peter Utz und Thomas Binder

Suhrkamp Verlag, Berlin. 1523 Seiten, 68 Euro.