Karsten Hinrichsen steht auf einem Deich, eine knappe Autostunde nordwestlich von Hamburg. Vor ihm liegt die Elbe. Hinter ihm liegen mehr als vierzig Jahre als Atomkraft-Gegner.

Er war auch dabei, als im Februar 1981 in der nahen Wilstermarsch mehr als 100.000 Menschen gegen Bau und Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Brokdorf demonstrierten.

Die Stimmung war aufgeheizt damals. Es gab viele Verletzte, bei den Demonstranten, aber auch auf Seiten der Polizei, erinnert sich der heute 78-Jährige: "Ja, das war eine Scheiß-Situation. Weil der Staat mit seiner Polizeimacht sehr stark aufgerüstet hatte. Und es auch darauf angelegt hatte, dass es zur Konfrontation kommt."

Zwar ging das Atomkraftwerk in Brokdorf 1986 – nur wenige Monate nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl - in Betrieb. Doch es sollte das letzte Kernkraftwerk bleiben, das in Deutschland fertiggestellt wurde.

Das Restrisiko ist in Fukushima eingetreten

Nach dem Tsunami und dem Super-Gau im japanischen Fukushima verkündete Bundeskanzlerin Angela Merkel 2011 den endgültigen Ausstieg der Bundesrepublik aus der Kernenergie: "Das Restrisiko der Kernenergie habe ich vor Fukushima akzeptiert. Weil ich überzeugt war, dass es in einem Hochtechnologie-Land mit hohen Sicherheitsstandards nach menschlichem Ermessen nicht eintritt. Jetzt ist es eingetreten."

Karsten Hinrichsen sagt: "Natürlich ist das ein gewisser Erfolg, wenn die Anti-AKW-Bewegung mal aufgegeben hätte, dann wäre es wahrscheinlich heute noch nicht so weit."

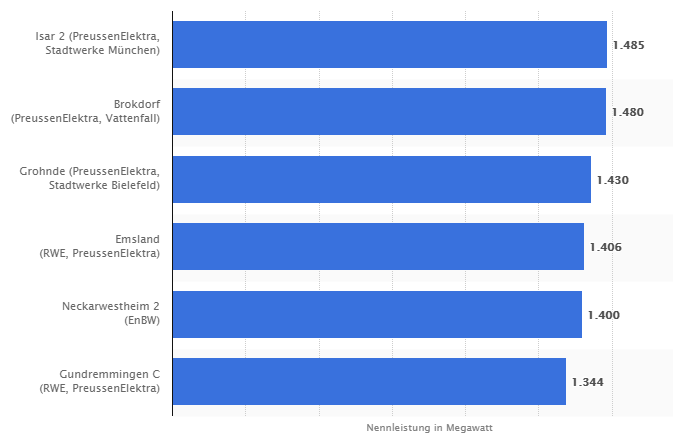

Der Reaktor in Brokdorf muss bis Ende dieses Jahres vom Netz gehen. Im kommenden Jahr werden dann auch die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet.

Damit ist das Kapitel der Kernenergie in Deutschland aber noch nicht abgeschlossen. Noch immer wird nach einem Endlager für den hochradioaktiven Müll aus den Reaktoren gesucht.

Und auch der Rückbau der Kernkraftwerke ist kompliziert, teuer und langwierig. Zehn bis fünfzehn Jahre dauert es, bis ein solches Kraftwerk abgerissen, entsorgt und verschwunden ist – nach Branchenangaben ist pro Anlage ein hoher dreistelliger Millionenbetrag nötig.

Markus Willicks, Kraftwerksleiter im Atomkraftwerk Brunsbüttel, sagt: "Wir befinden uns hier im Kernkraftwerk Brunsbüttel auf der 42-Meter-Ebene. Und wir nennen das auch Reaktorflur. Hier wurde in der Vergangenheit der Reaktor mit Brennelementen beladen."

Das Atomkraftwerk in Brunsbüttel, ebenfalls in Schleswig-Holstein, wurde schon 2007 heruntergefahren. Mehrheitsgesellschafter Vattenfall präsentierte hier im Sommer 2017, wie Rückbau und Entsorgung einer solchen Anlage ablaufen.

Abbau von innen nach außen

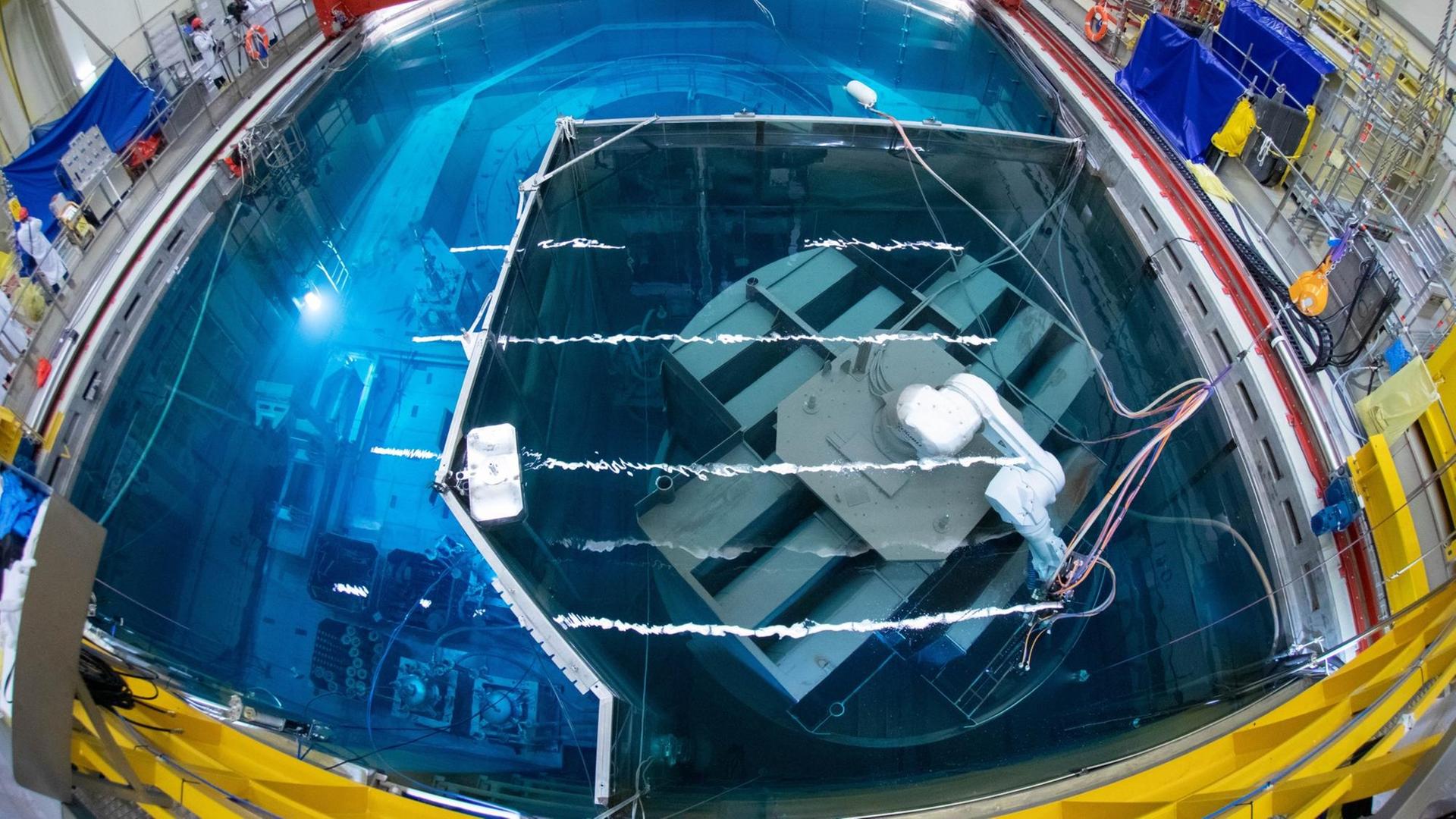

Markus Willicks, damals wie heute Kraftwerksleiter, stand in einer hell erleuchteten Halle am Rande eines Wasserbeckens: "Und wenn Sie dort ins Becken schauen, dort befindet sich der Reaktordruckbehälter. Der ist offen, mit Wasser gefüllt und geflutet."

Kernkraftwerke werden von innen nach außen abgebaut. Das heißt, zuerst werden die am stärksten strahlenden Teile entfernt, also Brennelemente und die dazugehörigen Komponenten.

Ralf Güldner ist Vorstandsmitglied im Verband Kerntechnik Deutschland, in dem sich unter anderem Unternehmen der Energiewirtschaft zusammengeschlossen haben: "Sie brauchen eine ganz ordentliche atomrechtliche Genehmigung mit allen dazu notwendigen Schritten, einschließlich Öffentlichkeitsbeteiligung, um diesen Rückbau durchführen zu können."

Der ganze Prozess stehe unter strengen Schutzauflagen für Mensch und Umwelt, betont Güldner. "Das alles erfordert seine Zeit. Das alles erfordert eine gewisse Sorgfalt. Und deswegen dauert das. Und am Ende des Tages steht da ein massiver Betonklotz der dann auch konventionell entsorgt werden muss."

Im Dezember 2018 hatte das Schleswig-Holsteinische Umweltministerium dem Energieversorger Vattenfall die Genehmigung erteilt, das Atomkraftwerk in Brunsbüttel zurückzubauen. Inzwischen hat der Abbau des Reaktordruckbehälters längst begonnen.

Der schwach- und mittelradioaktive Abfall aus den deutschen Meilern soll eines Tages im Schacht Konrad entsorgt werden. Allerdings ist das frühere Erzbergwerk in Niedersachsen dafür frühestens 2027 fertiggestellt.

Die Suche nach dem Endlager

Noch langwieriger und ungewisser verläuft das Verfahren zur Suche eines Endlagers, in das später die hochradioaktiven Brennelemente aus den deutschen Atomkraftwerken eingebracht werden sollen.

Deswegen lagert das strahlende Material seit vielen Jahren provisorisch auf dem AKW-Gelände in Brunsbüttel. Die Brennelemente sind in sogenannten Castor-Behältern in einem Zwischenlager untergebracht, nur wenige Schritte vom abgeschalteten Meiler entfernt. Für die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle soll noch in diesem Jahr ein spezielles Lager auf dem Gelände fertiggestellt werden.

Für die Naturschutzorganisation BUND ein unhaltbarer Zustand. Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig hatte bereits die Betriebsgenehmigung für das Castor-Zwischenlager in Brunsbüttel für ungültig erklärt.

Nur durch eine behördliche Anordnung werde es noch weitergenutzt, kritisiert Juliane Dickel, die beim BUND den Bereich Atom- und Energiepolitik leitet: "Irgendwo muss das Zeug gelagert werden, leider. Insofern brauchen wir Zwischenlager, die die größtmögliche Sicherheit aufweisen. Und das ist nicht gegeben. Also, von den 16 Zwischenlagern für hochradioaktive Anfälle sind viele in einem sehr problematischen Zustand."

Auch Claudia Kemfert, Energieexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kritisiert den Umgang mit dem strahlenden Material am Elbufer. Die Diskussion zeige einmal mehr, dass sowohl die Energiebranche als auch die politisch Verantwortlichen die Entsorgung des radioaktiven Materials zu lange ignoriert hätten. Sie sagt: "Die Kritik ist absolut berechtigt. Das ist eben das Erbe der letzten Jahrzehnte, wo man da eben sehr blauäugig in die Atomenergie hineingestolpert ist. Und dann am Ende eben sehr, sehr lange mit den Folgen leben muss."

Das geänderte Atomgesetz

Der Energiekonzern Vattenfall betont, die Lagerung auf dem AKW-Gelände sei sicher. In Zukunft könnte die Überprüfung solcher Sicherheitsfragen durch Gerichte schwieriger werden, befürchtet der BUND und verweist auf die geplante Änderung des Atomgesetzes. Der im Dezember vorgelegte Entwurf des Bundesumweltministeriums sieht vor, die Klagemöglichkeiten gegen atomare Zwischenlager stark einzuschränken. Anwohner hätten dann kaum noch Chancen, sich juristisch gegen Behördenentscheidungen zu wehren, kritisiert die Umweltorganisation.

Es sei wichtig, alle Beteiligten mitzunehmen, sagt Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan-Philipp Albrecht von den Grünen. Doch für die Sicherheitsbestimmungen zur Lagerung der Castor-Behälter sei letztlich der Bund zuständig. Albrecht sagt: "Die Gefahr besteht natürlich, dass die Castoren recht lange in diesen Zwischenlagern liegen. Denn wir werden ja die Endlagersuche für den hochradioaktiven Müll bis Mitte des Jahrhunderts führen. Mindestens bis da ist es also so. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass dieser Prozess am Ende vielleicht noch länger dauert."

Ein Kernkraftwerk ist ein riesiger Gebäudekomplex, in Brunsbüttel sind es 300.000 Tonnen Material. Doch nur ein Bruchteil davon ist hochgradig radioaktiv und kontaminiert.

Laut dem Kieler Umweltministerium macht mittel und schwach radioaktiv belastetes Material nur 1,5 bis 3 Prozent der Gesamtmasse aus – jenes Material, das später im Schacht Konrad verschwinden soll.

Rund 97 Prozent der AKW-Bestandteile stuft das Umweltministerium dagegen als "nicht-radioaktiv" ein, dazu gehören Metalle, Dämm-Materialien, aber auch Bauschutt und Betonteile. Manches davon soll später im Straßen- und Brückenbau wiederverwendet werden.

Bauteile werden freigetestet

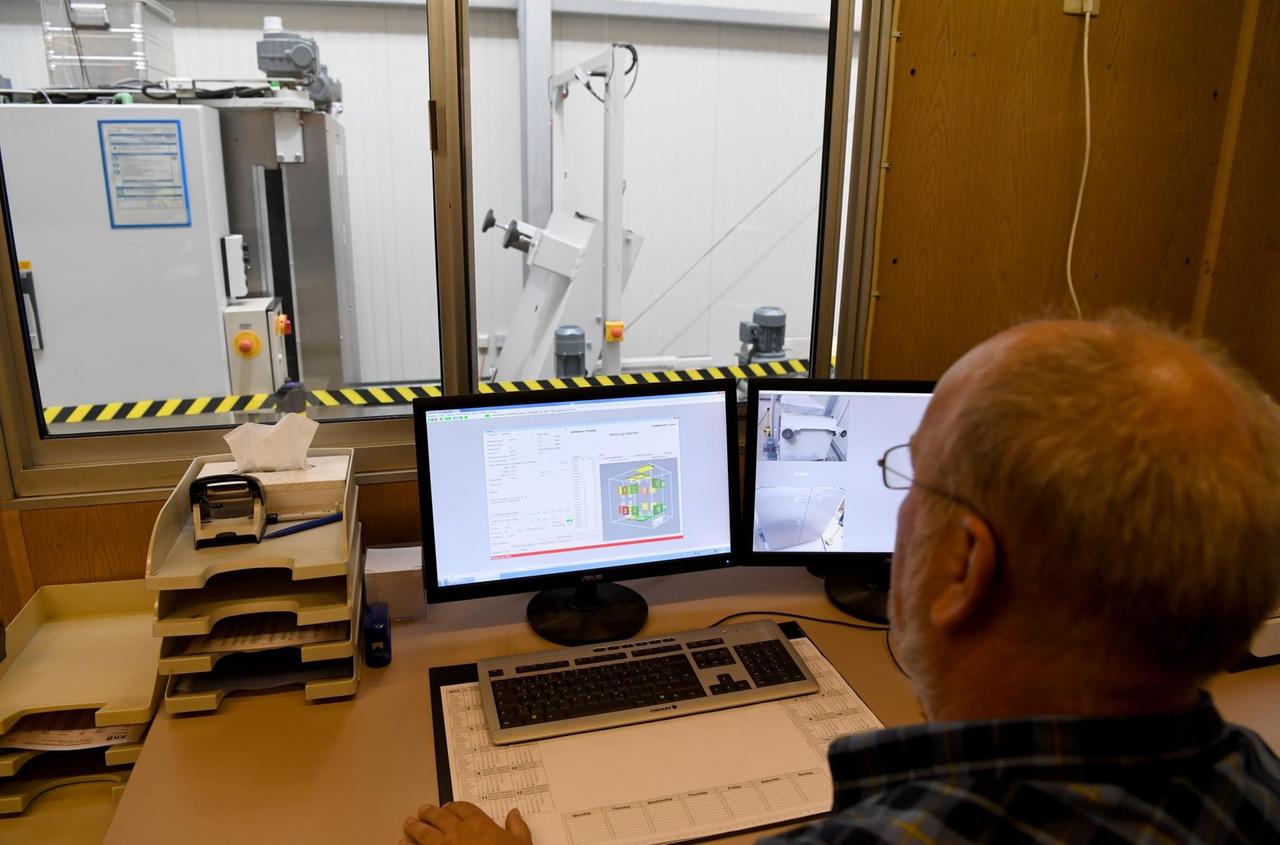

In Deutschland muss beim Rückbau eines Atomkraftwerks jedes Einzelteil auf Radioaktivität geprüft werden, ehe es das Gelände verlassen darf. Dieser Prozess wird Freimessung genannt. Beim Pressetermin im Sommer 2017 demonstrierte der Betreiber Vattenfall, wie das Verfahren in Brunsbüttel funktioniert.

Georg Bacmeister ist in dem AKW nach wie vor für die Entsorgung zuständig. Hier gibt es eine Messanlage, die so ähnlich aussieht wie die Geräte am Flughafen, mit denen das Gepäck durchleuchtet wird. Bacmeister erklärt: "Also, wenn Sie genau hingucken, sehen Sie dort oben eine grüne Lampe leuchten. Die Anlage macht schon eine erste automatische Auswertung. Und wenn die Lampe grün ist, wurde keine Aktivität detektiert, die oberhalb der zulässigen Freigabewerte liegt."

Die Strahlungsintensität wird in Mikrosievert gemessen. Damit ein Bauteil als freigemessen gilt, darf der Grenzwert von 10 Mikrosievert pro Jahr nicht überschritten werden. Dieser Wert sei nur ein Bruchteil der Strahlung, der jeder Mensch im Alltag ausgesetzt sei, sagt Bacmeister. Als Beispiel nennt er medizinische Anwendungen, Reisen mit dem Flugzeug, aber auch die natürliche Strahlung. "Der Durchschnittswert in Deutschland liegt bei 2,3 Millisievert", sagt Bacmeister.

Die für Freimessung geltende Schwelle von 10 Mikrosievert sei sehr gering: "So gering, dass ich mir weder um Sie, noch um mich noch um meine Kinder Sorgen machen würde aufgrund von Aktivität die durch die Freigabe in den Wertstoffkreislauf abgegeben wird", so Bacmeister.

Nicht alles kann wiederverwertet werden

Der überwiegende Teil der Kraftwerksmasse kann also wiederverwertet werden. Doch gibt es eine kleine Materialmenge, die zwar nicht als radioaktiv eingestuft wird, aber trotzdem nicht recycelt werden kann. Das sind zum Beispiel Teile, die Asbest enthalten, aber auch Isolierungen oder Mineralwolle.

Insgesamt geht es um rund 50.000 Tonnen nicht wiederverwertbaren Bauschutt aus den drei Schleswig-Holsteinischen Atomkraftwerken. Diese Materialien sollen auf Deponien entsorgt werden. Laut dem Umweltministerium in Kiel bestehen dabei keine Gefahren für die Gesundheit.

Houben (FDP) sieht den Bund beim Atomausstieg finanziell in der PflichtDie Entschädigung der Energiekonzerne beim 2011 beschlossenen Atomausstieg muss laut Bundesverfassungsgericht neu geregelt werden. Der Bund müsse zahlen statt juristisch zu tricksen, sagte Reinhard Houben (FDP) im Dlf.

Trotzdem wehren sich vielerorts Anwohner dagegen, dass in ihren Gemeinden und Nachbarschaften freigemessener AKW-Bauschutt abgeladen wird.

Marike Lehnen ist Sprecherin der Bürgerinitiative "Lübeck ohne Atomschutt" und sagt: "Man kann Atomschutt nicht auf Hausmülldeponien lagern!"

Nach unzähligen Gesprächen in den vergangenen Jahren verliert die Kieler Regierungskoalition aus CDU, FDP und Grünen zunehmend die Geduld. Vor wenigen Monaten kündigte Umweltminister Albrecht an, zwei Standorte zur Aufnahme der ersten Chargen aus Brunsbüttel zu bestimmen. Eine Deponie liegt in Ostholstein, die andere in Lübeck.

Marike Lehnen will das nicht akzeptieren: "Die Frage ist ja nur, wollen wir jetzt die natürliche Strahlung noch zusätzlich mit immer mehr unnatürlicher Strahlung noch belasten? Und es gibt keine Langzeitstudien! Wie ist denn die Auswirkung auf Kinder zum Beispiel?"

Wohin mit dem Bauschutt?

Auch die Lübecker Politik hat sich im November abermals mehrheitlich gegen die Aufnahme von Bauschutt aus dem stillgelegten Kernkraftwerk ausgesprochen und will möglicherweise juristisch gegen die drohende Anordnung aus Kiel vorgehen.

Umweltminister Jan-Philipp Albrecht sagt, er könne die Ängste der Menschen verstehen. Andererseits sieht er sich zum Handeln gezwungen. Der Grünen-Politiker lehnt es ab, den Bauschutt, auf Deponien außerhalb seines Bundeslandes zu entsorgen: "Es soll im Wissen und im Bewusstsein der Herkunft dieses Abfalls geschehen. Und auch unter größtmöglicher Akzeptanz. Nun wird man aber nicht immer jeden von allem überzeugen können und die Haltung, gerade Abfallentsorgung nicht im eigenen Kreis zu akzeptieren, die ist verbreitet."

Als die damalige Bundesregierung aus Union und FDP nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima 2011 überraschend den endgültigen Abschied von der Kernenergie verkündete, zeigten sich die Energiekonzerne überrumpelt. Ralf Güldner vom Lobbyverband Kerntechnik Deutschland sagt: "Na ja, wir waren schon ein bisschen geschockt, wie schnell die Politik hier so weitreichende Entscheidungen getroffen hat. Und wir kamen aus einer politischen Welt, in der ein paar Monate zuvor ja Laufzeitverlängerungen beschlossen wurden."

Die Finanzierung der Entsorgung

Die am Ende getroffene Regelung sieht vereinfach gesagt vor: Die Betreiber der Kernkraftwerke organisieren den Rückbau der Anlagen. Die Kosten für die Entsorgung des radioaktiven Materials werden von einer öffentlich-rechtlichen Stiftung übernommen. In diesen Fonds zahlten kurz darauf die Energiekonzerne eine Summe von insgesamt 24,17 Milliarden Euro ein.

"Also, die Lösung, die wir gefunden haben für die Finanzierung der Beendigungskosten – also des Endlagers – ist vernünftig. Und zwar aus einem ganz einfach Grund: Diese Finanzierung wird über viele Jahrzehnte andauern", sagt Karsten Möring, Berichterstatter der Unions-Bundestagsfraktion für die Fragen der Kernenergie.

Das Modell sieht vor, das Vermögen des Fonds in den nächsten Jahrzehnten zu vervielfachen. Sollte die Entsorgung teurer werden als geplant und das Geld nicht reichen, dürften auf die Steuerzahler Mehrkosten zukommen.

Doch habe es nach dem Atomausstieg 2011 keine Alternative gegeben, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete mit Blick auf die Atomkonzerne: "Zumal wir ihnen das Geschäftsmodell Kernenergie gesetzlich weggenommen haben. Also haben wir eine Vereinbarung getroffen, dass die Firmen mit einer abschließenden Zahlung ihre Verpflichtungen aus der Endlagerung abgegolten haben."

Sylvia Kotting-Uhl sitzt für die Grünen im Bundestag und ist Vorsitzende im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit. Schon lange zuvor habe sich ihre Partei stark gemacht für eine Fonds-Lösung, um die Kosten für die Entsorgung zu finanzieren.

Auch die Grünen haben deswegen für die Einrichtung des milliardenschweren Fonds gestimmt: "Denn es gab ja Versuche der Konzerne, Bereiche abzuspalten, in denen dann die Atomkraftwerke und auch die Entsorgung dann drinsteckt, die abzuspalten in kleine Firmen, die dann über kurz oder lang auch keine finanziellen Mittel mehr gehabt hätten. Und dann wäre die gesamte Last der öffentlichen Hand auferlegt worden. Für Rückbau, für Endlagerung, für Zwischenlagerung. Das ist jetzt sehr gut geregelt!"

Deutlich kritischer sieht es Claudia Kemfert. Nach Ansicht der Energieexpertin hat die Politik einen schlechten Deal mit den Konzernen gemacht. Viele andere Staaten hätten bereits beim Bau der Atomkraftwerke ähnliche Fonds eingerichtet: "Warum in Deutschland das eben nicht gemacht wurde ist schon mal ein Grundsatzfehler gewesen. Und spätestens mit dem Beschluss es Atomausstiegs im Jahre 2000! Es ist ja nicht so, dass es ein überstürzter Ausstieg war im Jahr 2011, sondern man 20 Jahre Zeit hatte, sich mit dieser Frage zu befassen und auch da hat man es versäumt, dafür Sorge zu tragen."

Die 24 Milliarden Euro im Entsorgungsfonds würden nicht reichen, sagt Kemfert und verweist auf entsprechende Studien und Berechnungen.

Entschädigungen für die Energieversorger

Nach dem 2011 verkündeten Atomausstieg haben sich deutsche Gerichte mehrfach mit der Entschädigung der Kernkraftwerksbetreiber befasst. Zuletzt war die Klage des schwedischen Unternehmens Vattenfall erfolgreich. Im März einigten sich der Konzern und weitere Energie-Unternehmen mit der Bundesregierung auf eine Entschädigung von rund 2,4 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte davon geht an Vattenfall für entgangene Einnahmen aus den abgeschalteten Kernkraftwerken Brunsbüttel und Krümmel.

Juristisch sei dieser Schritt möglich, sagt Kemfert: "Aber in der Tat finde ich es auch schräg, dass Konzerne diesen Weg noch mal gewählt haben, weil sie sich ja durch diesen Deal mit der Regierung auch rausgekauft haben und man hier einen sehr fairen Deal für die Konzerne gefunden hat und dann nachher nochmal um Entschädigungen zu klagen halte ich für keinen guten Stil."

Vattenfall lehnt derzeit Interviews zum Rückbau seiner Atomkraftwerke und zur Entsorgung des Atommülls ab. Eine Konzernsprecherin erklärte auf Anfrage des Deutschlandfunks: "Das Bundesverfassungsgericht hat bereits zweimal - 2016 und 2020 - befunden, dass Vattenfall und RWE mit der 13. Atomgesetz-Novelle diskriminiert und gegenüber seinen Wettbewerbern wesentlich schlechter gestellt wurden. Das Gericht hat den Gesetzgeber zweimal aufgefordert, tätig zu werden und die Verfassungsverstöße zu beenden. Es geht also nicht darum, noch mehr Geld aus der Kernkraft zu ziehen, sondern eine erhebliche Schieflage zu Lasten von Vattenfall und RWE zu beseitigen."

Zurück auf dem Elbdeich, von dem aus AKW-Gegner Karsten Hinrichsen auf das Kraftwerk Brunsbüttel schaut, das seit Jahren zurückgebaut wird: "Ja, natürlich bin ich froh darüber. Auch wenn der Abriss auch eine Gefährdung darstellt. Aber nach menschlichem Ermessen kann das nicht zu einem Super-Gau kommen."

Jahrzehntelang hat Hinrichsen gegen die Atomkraft gekämpft. Heute blickt er zufrieden zurück und fühlt sich bestätigt.

"Ich glaube, dass nicht nur Merkel das – ich sage mal ganz gut gemacht hat mit dem halben Ausstieg. Ich glaube auch, dass die Manager der Energiekonzerne erkannt haben, dass sie mit anderer Energie viel mehr Geld verdienen können und viel ruhiger auch nach Hause zu Mutti nach der Arbeit gehen können als mit der Atomenergienutzung!"