Studenten sitzen in der Sonne und trinken ihren Kaffee. Aus den sauberen türkischen Häuschen auf der autofreien Sylejman-Aga-Straße dringt Popmusik. Das Städtchen Gjakova hat seinen Reiz, besonders wenn man den Blick nach Westen schweifen lässt, über die nahe Grenze in die noch schneebedecken Albanischen Alpen.

Gjakova, ganz im Westen des Kosovo gelegen, verfügt über eine reich dekorierte Moschee aus dem 16. Jahrhundert, es hat neuerdings eine Universität, etliche Straßencafés, Banken, gute Straßen, einen kleinen, aber lebendigen Basar. Wer hier mit dem Bus ankommt, ahnt das alles nicht. Tritt man aus dem Bahnhofstor, fällt der Blick auf ein Viertel, wie man es eher im Gaza-Streifen erwarten würde: Halbfertige und doch schon bröckelnde Mehrfamilienhäuser, Skelettbauten mit unverputzten Ziegeln.

Mitten in einem Gewirr von Schlammwegen steht ein siebenstöckiges Haus. Eine Haustür gibt es nicht, auch keinen Aufzug. Ganz oben im siebten Stock wohnt der 20-jährige Gesi mit seinen Eltern und seinen beiden jüngeren Brüdern. Was er den Tag über tut?

"Nix, zu Hause bleiben. Hier gibt's keine Arbeit. Wir haben überall gefragt: Gibt's keine."

Geboren ist Gesi in Ahaus in Westfalen, aufgewachsen im Nachbarort Heek in einem Flüchtlingsheim. Arbeit gab es hier nur für den Vater, und auch das nicht immer: Hecken schneiden für eine Gärtnerei, aber nur im Sommer. Die Familie Qerolli gehörte immer schon zu den Benachteiligten. Als Jugoslawien auseinanderbrach und es keine Arbeit mehr gab, nahm Gesis Vater Ram, damals 24 Jahre alt, seine Freundin bei der Hand und stieg mit ihr in einen Bus nach Deutschland.

Eines Nachts war das Leben in Westfalen zu Ende

Sie heirateten im Münsterland, bekamen drei Söhne. Alle drei gingen zur Sonderschule nach Gronau, fehlten häufig. Richtig lesen und schreiben lernte keiner von ihnen. Gesi war sechzehn, als eines Nachts um zwölf die Polizei vor der Tür stand und das Leben in Heek zu Ende war. Gesi Qerolli:

"Einfach aufgemacht, Waffe rausgeholt, haben gesagt: Nix machen, macht keine Probleme. Jeder darf drei Taschen vollmachen, was mitnehmen – und dann mit dem Bus weg, nach dem Flughafen."

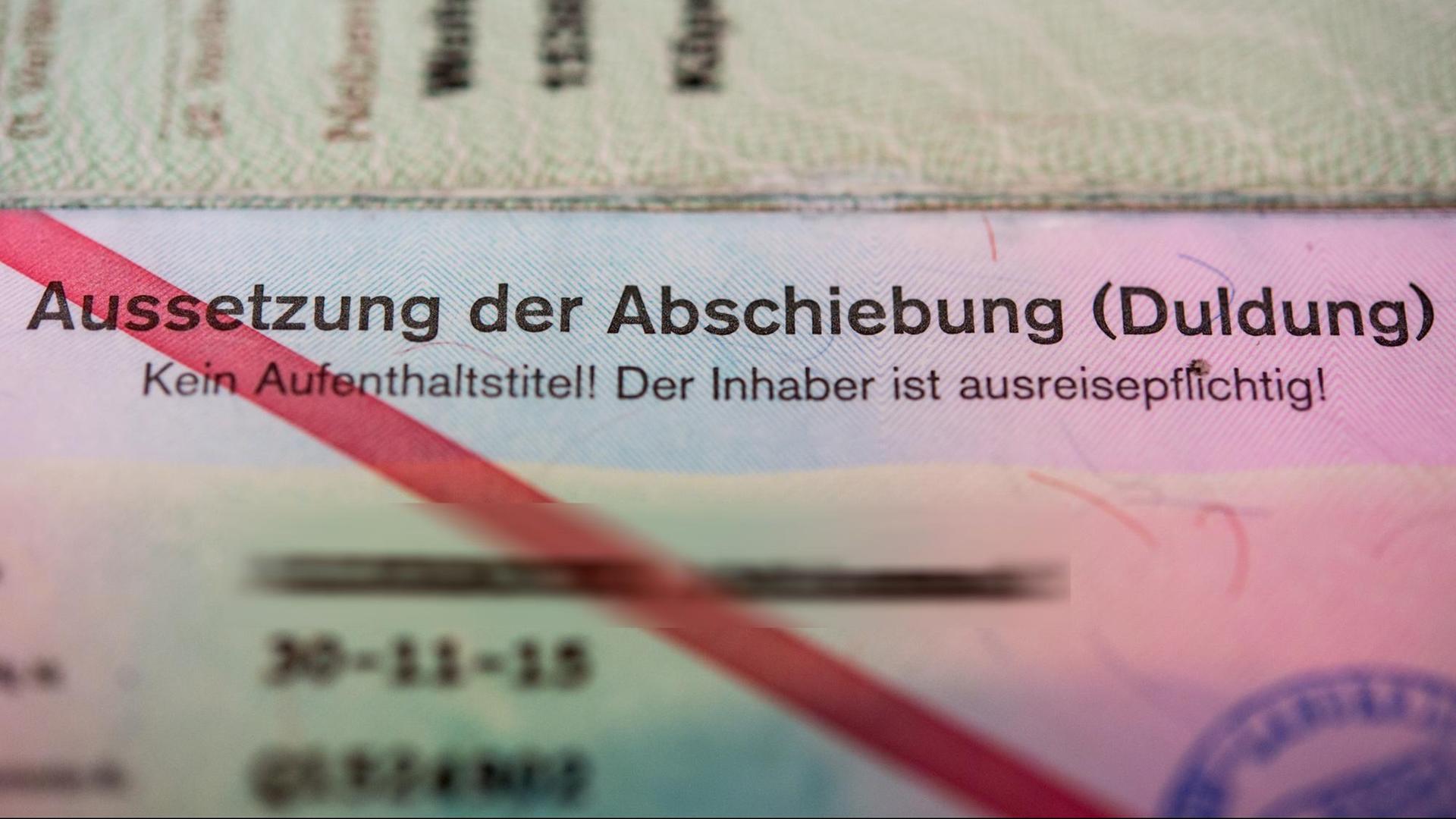

Rechtlich hatte alles seine Ordnung: Asyl hatten die Qerollis in Deutschland nie bekommen; sie waren ja nicht verfolgt worden. Als das Kosovo, wo Vater und Mutter zwanzig Jahre zuvor zuletzt gemeldet waren, 2008 unabhängig wurde, lief die Duldung aus. Sie seien "ausreisepflichtig", stand in einem Brief, den sie nicht lesen konnten.

Selbst als der Anwalt ihn ihnen vorlas, hatten sie keine Ahnung, was sie tun sollten. In Gjakova, das sie vor 26 Jahren verlassen hatten, kannten sie keinen Menschen mehr. Gesi kam über Nacht in ein Land, das er nicht kannte, dessen Sprache er nicht sprach, das ihn als Bürger nicht anerkennt.

"Sie schicken sie ohne Papiere hierher, und jetzt gibt es tatsächlich Menschen im Kosovo, die staatenlos sind. Das ist ein Riesenproblem, und es ist eine Menschenrechtsverletzung, ein Bruch der UN-Kinderrechtskonvention. Sie schicken Leute ins Land, die hier nicht geboren sind und die der Staat nicht registrieren kann, solange aus Deutschland keine Geburtsurkunde vorliegt."

Eine Geburtsurkunde sichert das tägliche Überleben

Erklärt der kosovarische Anwalt Hil Nrecaj, der sich mit einer eigenen Nichtregierungsorganisation um das Schicksal der Abgeschobenen kümmert. Bei der Geburtsurkunde gehe es nicht um ein bürokratisches Detail, sondern um Lebenschancen, wenn nicht ums tägliche Überleben, so der Anwalt.

"Das ist wirklich ein Riesenproblem, denn der Vater kann keine Sozialhilfe für sein Kind beantragen, weil er dessen Abstammung nicht nachweisen kann."

Der 20-jährige Gesi Qerolli geht deswegen jeden Tag vor dem Busbahnhof betteln. Und er ist nicht der Einzige, so Hil Nrecaj:

"Achtzig solche Kinder und junge Menschen habe ich allein in den letzten zwei Jahren persönlich kennengelernt und interviewt. Sie alle waren im Kosovo nicht gemeldet."

Noch schnellere Abschiebungen: Das ist überall in Deutschland inzwischen erklärtes Ziel – besonders wenn es um die Balkanstaaten geht. Wer aus dem Kosovo, Albanien, Mazedonien, Bosnien, Serbien oder Montenegro stammt und in Deutschland um Asyl ansucht, tut das in aller Regel aus wirtschaftlichen Gründen. Die Anerkennungsquote liegt allerdings nahe null.

Die deutsche Regierung hat Ende 2014 sowie im Herbst 2015 daraufhin sämtliche Staaten des Westbalkans zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Seither kommt bei Bürgern dieser Länder ein beschleunigtes Asylverfahren zur Anwendung, es wird also theoretisch auch schneller abgeschoben. Anlass für die Verschärfung war eine geradezu panikartige Ausreisewelle erst von Kosovaren, dann von Albanern, von der niemand schlüssig sagen kann, was genau sie ausgelöst hat.

16.000 Menschen hat das Kosovo 2015 zurücknehmen müssen

Eine plausible Erklärung besagt, dass die Regierungsbildung im Kosovo im Dezember 2014 die letzte Hoffnung, dass sich etwas zum Besseren wenden könnte, enttäuscht hat. Bald stiegen täglich Hunderte in Prishtina in Busse nach Deutschland. Anwalt Hil Nrecaj ist der Letzte, der zur Teilnahme an solchen Massenfluchten raten würde:

"Da gibt es die tragische Geschichte von dem vierfachen Vater, der ein Haus im Städtchen Kosovo polje besaß und sich in der Nachbarschaft 11.000 Euro für den Start in Deutschland lieh. Er ging mit der ganzen Familie, gab alles aus, wurde abgeschoben und ist jetzt auch bald das Haus los, denn er kann den Nachbarn das geliehene Geld nicht zurückzahlen."

16.000 Menschen, die Bevölkerung einer Kleinstadt, hat das Kosovo 2015 zurücknehmen müssen, davon drei Viertel aus Deutschland. Im ersten Quartal 2016 waren es noch einmal 3.000. Die massenhafte Ausreise war ein Irrtum, das haben die meisten einsehen müssen. Aber auch die Rückwärtsbewegung, angeschoben von den deutschen Innenministern, führt zu großen Schwierigkeiten.

Dabei haben sich Bundes- und etliche Landesregierungen Mühe gegeben, die erzwungene Rückkehr gut abzufedern. Am Rande der Stadt Mitrovica im Kosovo steht die Romska Mahala, das Roma-Viertel. 1999, im Krieg, wurde es von Nachbarn angezündet, norwegische Hilfsorganisationen haben es wieder aufgebaut.

Versprochene Rückkehrhilfen blieben aus

Es sind schmucke, kleine Häuschen mit kleinem Garten, nur das Gebell der vielen Straßenhunde stört das Idyll. Und: dass niemand hier Arbeit hat. In einem der Häuschen lebt der 41-jährige Nevzat Bahtiri mit seiner Frau und den drei Kindern. Auch sie hatten es in Deutschland versucht. Mit einem Bus war Nevzat zunächst durch Serbien bis an die Grenze zu Ungarn gefahren:

"Von Subotica bin ich dann zu Fuß über die ungarische Grenze gegangen, dann weiter zu Fuß durch Ungarn, bis mich die Polizei geschnappt hat. Da war ich dann zwei Monate im Gefängnis, bis sie mich freigelassen haben. Dann bin ich nach Budapest und habe dort einen Zug nach München genommen."

Schließlich gelangte er nach Mönchengladbach. Nach vierzehn Monaten, als klar war, dass es kein Asyl geben würde, willigte Nevzat in die freiwillige Ausreise ein. Er zieht ein bitteres Fazit. Die versprochenen Rückkehrhilfen blieben aus, sagt der Vater:

"Keinerlei Hilfe habe ich bekommen bei meiner Rückkehr, gar nichts. Im Rathaus in Mönchengladbach haben sie mir gesagt: Sie kriegen Hilfe, wenn Sie ins Kosovo zurückkehren. Jetzt bin ich zweieinhalb Monate hier, nichts habe ich gekriegt."

Broterwerb, und zwar im ursprünglichen Wortsinn, gibt es hier in der Mahala nur einen einzigen, berichtet Nevzat:

"Ich geh dann raus mit den Kindern und vielleicht mit einem Nachbarn, und wir sammeln Flaschen. Da kriegt man dann 12 Cent für das Kilo. Dafür muss man dann aber fünfzig Stück zusammenbringen. Und was mach ich mit 12 Cent pro Kilo? Die Kinder müssen ja zu essen und zu trinken haben!"

Außerdem muss Nevzat noch seiner alten Mutter helfen, die in der Nachbarschaft wohnt. Die Miete für sein Häuschen zahlt ein halbes Jahr lang die Gemeinde, dann nicht mehr. Nevzat Bahtiri:

"Strom, Wasser, Müllabfuhr: Der Strom kostet 40, 45 Euro im Monat, Müllabfuhr nur zwei Euro, das geht. Wasser: monatlich 10 Euro. Das heißt: Entweder du hast etwas zu essen oder du zahlst die Nebenkosten."

Minderheiten sind faktisch zu 100 Prozent arbeitslos

Mag es für die deutschen Behörden auch keinen Asylgrund geben: Gründe für die Ausreise, selbst für eine überstürzte, gibt es genug. Bezahlte Arbeit haben im Kosovo nach den Zahlen der Weltbank gerade einmal 28 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung; die anderen sind arbeitslos oder schlagen sich irgendwie durch. Jedes Jahr drängen 30.000 bis 50.000 junge Leute auf einen Arbeitsmarkt, den es de facto nicht gibt.

Minderheiten, vor allem die Roma, sind faktisch zu 100 Prozent arbeitslos. Im Nachbarland Mazedonien ist die Lage kaum besser. Der 34-jährige Bajram Bajramovski ist Magister der Sozialpädagogik. Er lebt in Kumánowo, einer Großstadt nahe der serbischen Grenze, in der Roma das Stadtbild prägen. Arbeit gäbe es gerade im Sozialbereich genug. Einen Job aber gibt es nicht. Bajramovski:

"Für mich selbst kann ich sagen, dass es sich dabei um eine große Diskriminierung handelt, und zwar eben weil ich ein Rom bin; schließlich bin ich der erste Rom hier mit Studienabschluss. Diskriminierung ist aber nicht das einzige Problem in Mazedonien. Wenn du Arbeit finden willst, musst du über ein Parteibuch verfügen, und du musst bereit sein, dafür zu bezahlen, dass du überhaupt einen Job kriegst."

Die offenste Diskriminierung aber ist nicht die Folge einer mazedonischen, sondern einer deutschen Initiative. Schon vor der großen Ausreisewelle, als zunächst noch einige Hundert Roma monatlich in Deutschland um Asyl ansuchten, regten Berliner Behörden beim EU-Beitrittskandidaten Mazedonien Ausreisekontrollen an.

Diskriminierung per Gesetz: Erkennung durch "Zigeunerblick"

Auf deutschen Druck hin hat das Land, später auch das Nachbarland Serbien, einen Paragrafen ins Strafgesetzbuch eingefügt, der die sogenannte Beihilfe zum Asylbetrug unter Strafe stellt. Er verpflichtet Grenzbeamte, aber auch Busfahrer und Fahrkartenverkäufer dazu, potenzielle Asylsuchende schon vor der Abreise aufzuhalten. Ahmet Jasarevski, der Geschäftsführer der Roma-Organisation Drom, hat mit der Bestimmung schon leidvolle Erfahrungen gemacht. Einmal wollte Ahmet, Mitglied des Roma-Beirats der Republik, mit Kollegen zu einem Kongress nach Serbien fahren:

"Und an unserer Grenze, an der mazedonischen, haben sie uns zwei, drei Stunden lang aufgehalten. Wir mussten staatliche Institutionen verständigen, damit sie eingreifen und veranlassen, dass man uns durchlässt. Also wenn schon wir ein Problem haben, die wir doch in staatlichen Strukturen integriert sind, wie ergeht es dann erst dem einfachen Bürger?"

Eine ernst gemeinte Frage ist das nicht. Jasarevski erhebt schwere Vorwürfe gegen die Grenzbeamten:

"Sie haben viele zurückgeschickt. Es ging nach dunkler Hautfarbe, und es gab sogar eine Anleitung, wie man einen 'möglichen Asylanten', einen Rom also, erkennen könne: buntes Hemd, rote Schuhe und noch einige Kennzeichen."

Wenn Grenzbeamte "potenzielle Asylbetrüger" von gewöhnlichen Reisenden unterscheiden wollen, steht ihnen vor allem ein vermeintliches Kriterium zur Verfügung: Der sogenannte "Zigeunerblick", mit dem Menschen auf dem Balkan, die mit Roma zusammen groß geworden sind, Angehörige der Volksgruppe meinen erkennen zu können.

Diskriminierung per Gesetz. Sie trifft auch viele, die in Mazedonien leben, aber Verwandte in anderen Republiken haben oder die ihr Arbeitsleben etwa in Serbien verbracht haben, wo ihnen auch die Rente ausgezahlt wird. Ahmet Jasarevski:

"Selbst Leute von uns, Roma, Rentner, die ihre Rente holen wollten und die sogar Rückflugtickets hatten, haben sie zurückgeschickt. Ich sage ja immer: Unser Mazedonien hat uns Roma so lieb, dass es uns einfach nicht gehen lassen will."

Hilfsprogramme für Rückkehrer nur begrenzt wirksam

Wer abgeschoben wurde, wegen negativen Asylbescheids freiwillig ausreist oder sein Verfahren abbricht, darf von Deutschland noch eine gewisse Unterstützung erwarten – wenigstens wenn das Ziel der Rückkehr das Kosovo ist. In dessen Hauptstadt Prishtina ist das deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schon seit zehn Jahren mit einem groß angelegten Projekt präsent, einer vorbildlichen Einrichtung. Geleitet wird es von der Deutschen Eylem Akyildiz:

"Es handelt sich bei unserem Projekt, dem Projekt Ura 2, um ein Reintegrationsprojekt, das Wort Ura bedeutet soviel wie Brücke. In dem Wort versteckt sich eigentlich, was das Projekt auch leisten soll oder was es sich auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich den Leuten eine Hilfe zu bieten, um hier neu zu starten im Kosovo.

Im Grunde genommen stützt sich die Hilfe auf drei Säulen. Insbesondere sind die Sozialberatung, die Arbeitsvermittlung und die psychologische Unterstützung dabei hervorzuheben. Im Rahmen der Sozialberatung können wir unter anderem auch bei Behördengängen unterstützen, wir helfen Familien, ihre Kinder in Schulen zu registrieren. Wir geben Beihilfen, Unterstützung, wenn nötig, für Mietzahlungen, wenn die Personen keine Unterkunft haben. Das ist natürlich alles vorbehaltlich einer Bedarfsermittlung."

Schon in Deutschland weisen die Behörden auf Ura hin, die meisten Rückkehrer dürften die Einrichtung also kennen. Aber auch der Aufnahmestaat, die Republik Kosovo, lässt die Heimkehrer nicht allein, wie Hil Nrecaj erläutert. Die Wirksamkeit von Hilfsprogrammen für Rückkehrer hat, wie er meint, allerdings auch klare Grenzen:

"Eine Familie kann für ein halbes Jahr die Miete bezahlt bekommen und dann noch einmal für ein halbes Jahr. Es wird Sprachunterricht angeboten, es gibt ein Essens- und Hygienepaket für ein Jahr, und dazu kann man an Berufseinschulungen teilnehmen. Aber die Zahl derer, die das in Anspruch nehmen, ist wirklich sehr, sehr gering."

"Die meisten sind eh schon wieder in Deutschland - legal oder illegal"

Um die Kluft zwischen einem Rückkehrer und dem kosovarischen Arbeitsmarkt zu überwinden, muss eine Brücke schon sehr lang sein. Viele sind so schlecht ausgebildet, dass sie vornherein keine Chance haben. Andere verfügen über Qualifikationen, stehen aber Hunderten Konkurrenten gegenüber. Das Grundproblem, so Hil Nrecaj, bleibt bestehen:

"Diese Leute haben einfach nicht den Willen, im Kosovo zu bleiben und zu leben. Die meisten, die ich kenne und interviewt habe, sind eh schon wieder in Deutschland, legal oder illegal, und da bleiben sie auch. Ein halbes Jahr nach der Rückkehr ins Kosovo sind sie schon wieder in Deutschland."

Am meisten in Anspruch genommen werden die kosovarischen und deutschen Hilfsprogramme von ethnischen Albanern, die, wenn nicht im Arbeitsleben, so zumindest in ihren Verwandtschaftskreisen, gut integriert waren und leicht wieder da anknüpfen können, wo sie vor der Ausreise nach Deutschland aufgehört haben. Wer kein Haus hat, weiß dafür oft, wie er sich um zweckgebundene Fördermittel bewerben und sich auf diese Weise eines bauen kann. Aber nicht allen steht diese Option offen. Hil Nrecaj:

"Wenn es um die Roma-Minderheit im Kosovo geht, muss man sagen, dass die meisten gar kein Grundstück haben, um zu bauen. Sie kriegen halt sechs Monate lang ihre Unterstützung, und dann können sie nur noch auf die Gnade Gottes hoffen."

Besonders Roma, die lange, oft Jahrzehnte geduldet waren und dann doch abgeschoben wurden, können auch mit Jobtrainings wenig anfangen. Auch das Reintegrationsprojekt Ura hat Menschen, die lange in Deutschland waren, nur am Rande im Blick. Eylem Akyildiz:

"Gibt es auch vereinzelt, aber die größere Anzahl der Rückkehrer stellen tatsächlich im Moment diejenigen dar, die im Winter 2014/2015 nach Deutschland gegangen sind."

Wer einmal in Deutschland war, will in aller Regel dorthin zurück

Das Problem der fehlenden Urkunden von in Deutschland geborenen Rückkehrern ist den Mitarbeitern von Ura bekannt, auch wenn das Ausmaß des Phänomens zahlenmäßig nicht erfasst ist:

"Ich kann Ihnen nur mitteilen, dass wenn wir Rückkehrer haben, die berichten, dass sie Schwierigkeiten haben, Geburtsurkunden einzuholen, wir sie dabei unterstützen. Insbesondere bei der Registrierung von Kindern haben wir das in der Vergangenheit auch häufiger getan, dass wir uns dann auch an die deutschen Behörden wenden und darum bitten, dass sie uns die Geburtsurkunden zuleiten, damit wir die Kinder registrieren können an den Schulen."

So Eylem Akyildiz. Doch am Ende bleibt die enorme Wohlstandslücke, die zwischen Deutschland und dem Kosovo klafft. So kann die meisten kein noch so gut gemeinter Anreiz, doch bitte in der Heimat zu bleiben, wirklich überzeugen. Wer einmal in Deutschland war, will in aller Regel dorthin zurück. Dem Heimatland wird er, so sehr sich dessen Regierung auch bemüht, immer die eigene Armut, Schwäche, das Unglück vorhalten, so wie Nevzat Bahtiri aus dem Roma-Viertel von Mitrovica:

"Gott sei es gedankt, dass Sie uns besuchen gekommen sind. Ganz Europa soll es hören, und der Deutsche soll nicht denken, es wäre gut im Kosovo. Ich habe vierzehn Monate in Deutschland gelebt, und Gott gebe, dass wir dahin zurückkönnen!"

Die Qerollis, die heute am Busbahnhof von Gjakova betteln, allerdings sind ziemlich entmutigt. Es war ihre zweite Abschiebung. Zwischendurch haben sie ein Jahr in Sankt Gallen in der Schweiz und ein Jahr in Ungarn Unterschlupf gefunden. Zu Hause sind sie, ob es der deutschen Regierung gefällt oder nicht, nun einmal in Heek im westfälischen Landkreis Borken. Dort wollen sie wieder hin. Gesi Qerolli:

"Ja, aber wie? Kein Geld, nix. Dann sofort Knast. Keine Chance. Keine Chance."