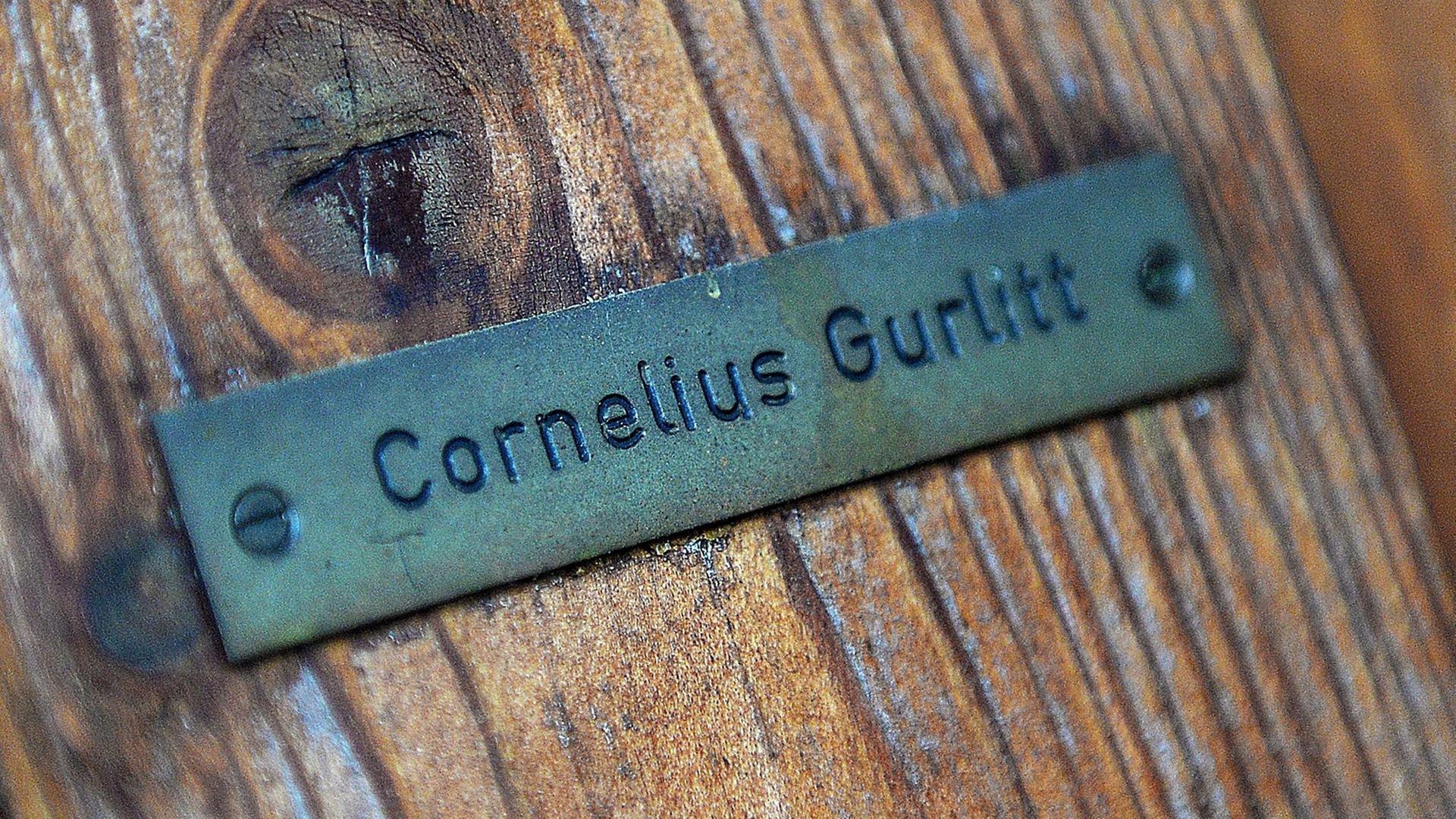

Leicht zu finden ist sie nicht: eine große Glastür, in einem schmucklosen 50er-Jahre-DDR-Administrationsgebäude in Berlin. Nur ein kleines unscheinbares Klingelschild verweist auf die Taskforce Schwabinger Kunstfund, die sich hier zwei Jahre lang mühte, die Geschichte der Kunstwerke aus der umstrittenen Kunstsammlung des Cornelius Gurlitt aufzuklären. Ihre Leiterin, Ingeborg Berggreen-Merkel, sitzt an ihrem Schreibtisch zwischen halbgepackten Kisten und Kartons. Offiziell ist ihr Job schon beendet, bis Ende 2015 sollte die Arbeit getan sein. Doch abgeschlossen ist sie noch nicht. Die Taskforce steht vor ihrer Auflösung - und vor einer Blamage, wie viele Kritiker meinen. Nur bei fünf der 499 raubkunstverdächtigen Kunstwerke aus Gurlitts Wohnung konnte das Gremium NS-bedingten Entzug nachweisen und die Spur bis zu den ursprünglichen jüdischen Eigentümern zurückverfolgen. Und erst in zwei Fällen wurden die Bilder tatsächlich restituiert. Eine magere Bilanz, urteilten viele Beobachter. Berggreen-Merkel wurmt die Kritik.

"Wir forschen! Ich sage mal krass, wir bearbeiten keine Baugenehmigung, wo man einen Antrag hat, sein Gesetzbuch, lange genug drauf guckt, arbeitet und erledigt. Forschung ist offen! Wenn Sie nichts finden, Sie können lange, lange suchen, aber wenn Sie nichts finden, dann suchen sie weiter und dann dauert das."

Zwischenbericht soll vorgelegt werden

Morgen will die Taskforce offiziell ihren Zwischenbericht vorlegen. Doch große Überraschungen – über die fünf schon bekannt gegebenen Fälle von Raubkunst hinaus - wird es wohl nicht geben. Auch nach zwei Jahren Recherchen und 1,7 Millionen Euro Fördergeldern sind die Untersuchungen nicht abgeschlossen. Aus ihrer Unzufriedenheit macht die zuständige Kulturstaatsministerin Monika Grütters keinen Hehl.

"Wir sind ein wenig enttäuscht, dass zahlenmäßig nicht mehr Wissen über die einzelnen Kunstwerke angesammelt werden konnte. Wir werden dieses Projekt deswegen in seiner jetzigen Konstruktion zum Januar 2016 hin beenden. Man hat mir einen Zwischenbericht zugesagt und Erkenntnisse über jedes einzelne der ungefähr 500 Werke, die sie dort beobachtet haben. Dann werden wir Antworten sehen: Ist es Raubkunst oder nicht? Das zumindest glauben sie, grob beantworten zu können."

Doch wer ist schuld an der mageren Bilanz? Bergreen-Merkel verweist auf die Komplexität der Recherchen und die schwierige Quellenlage. Die Wissenschaftler hätten sich zudem durch 17 Kartons mit ungeordneten Geschäftsunterlagen von Vater Hildebrand und Sohn Cornelius Gurlitt kämpfen müssen. Auf 104 Werke seien 114 Ansprüche von Erben früherer jüdischer Kunstsammler erhoben worden. Doch die Rechtmäßigkeit dieser Ansprüche zu belegen, sei schwierig und langwierig, betont Bergreen-Merkel. Oft scheitere man schon daran, ein Werk überhaupt eindeutig zu identifizieren.

"Zum Beispiel bei dem einen Werk, das wir restituiert haben: 'Die Reiter am Strand'. Liebermann hat 64 mal Reiter am Strand in einem Jahr geschaffen. Und zwei Reiter am Strand-Bilder sind sich so ähnlich, dass man das Spielchen machen kann: Foto und Foto und bitte zeige mal die zehn Unterschiede. Und was nützt es uns, dass viele Künstler mit den Titel ihrer Bilder auch - sagen wir mal so - lax umgegangen sind."

Viele der Arbeiten aus der Sammlung Gurlitt sind zudem Grafiken und serielle Drucke, von denen es unzählige gibt. Ob eine Familie aber einmal Druck Nummer 3 oder Nummer 15 einer Menzel-Zeichnung besessen hat, wurde meistens nirgendwo vermerkt.

"Und das ist ganz besonders schwierig, wenn wir mehrere konkurrierende Ansprüche haben. Da muss man ganz besonders genau hinschauen. Denn wenn ich sage, die eine Femme assise gehörte der einen Familie, dann sage ich gleichzeitig, der anderen Familie gehörte es nicht. Und deswegen ist bei uns die Devise: Die Genauigkeit geht vor Schnelligkeit. Wir dürfen uns keinen Fehler erlauben, wenn die Akzeptanz unserer Arbeit gewährleistet werden soll. Und das macht die ganze Suche so mühsam."

Taskforce Schwabinger Kunstfund

Die Taskforce Schwabinger Kunstfund war gegründet worden, kurz nachdem im November 2013 öffentlich wurde, dass die Staatsanwaltschaft Augsburg in der verwahrlosten Wohnung von Cornelius Gurlitt 1.280 Bilder wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung beschlagnahmt hatte. Später kamen noch etwa 280 Kunstwerke dazu, die er in seinem Haus in Salzburg gehortet hatte.

Gurlitt war der Sohn des Kunsthändlers Hildebrandt Gurlitt, der im Auftrag der Nationalsozialisten die aus den Museen beschlagnahmten Kunstwerke der sogenannten entarteten Kunst ins Ausland verkauft hatte, um Devisen für die Kriegskasse zu beschaffen. Und er hatte, wie viele andere deutsche Galeristen und Kunsthändler auch, mit der Kunst ausgeplünderter Juden während der Nazizeit gute Geschäfte gemacht. Die Zeitungen titelten vom "Nazi-Kunstfund" in München. Monika Grütters, damals frisch im Amt, kündigte eine schnelle und umfassende Aufklärung an.

"Das ist deshalb so wichtig, weil damit auch ans Ausland ein ganz deutliches Signal gesetzt wird, dass die Bundesrepublik alles tut, selbst dann wenn es Privatsammlungen betrifft, um diese bittere Geschichte auch 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg aufzuarbeiten, auch dann, wenn es schmerzhaft ist."

Doch bald war klar, dass man Cornelius Gurlitt, der die Bilder vom Vater geerbt und immer wieder einzelne Werke in Galerien und Auktionshäusern verkauft hatte, juristisch nichts vorwerfen konnte. Der Vorwurf der Steuerhinterziehung war nicht haltbar. Und selbst wenn sich heute nachweisen ließe, dass es sich um Werke handelt, die jüdischen Sammlern zwischen 1933 und '45 abgepresst oder geraubt worden waren, sind alle Anspruchsfristen auf Rückgabe seit Jahrzehnten verjährt. Der Deutschlandfunk-Redakteur und Raubkunst-Experte Stefan Koldehoff schreibt dazu in seinem Buch "Die Bilder sind unter uns":

"In Deutschland gibt es nach wie vor Tausende Besitzer von NS-Raubkunst. Cornelius Gurlitt ist keineswegs allein. In unzähligen Wohnzimmern hängen Bilder über den Sofas, die während der NS-Diktatur auf sogenannten Judenauktionen als deutlich gekennzeichneter 'nichtarischer Besitz' ganz bewusst weit unter Wert verkauft worden waren."

Öffentliche Sammlungen von Museen und Archiven

Auch in öffentlichen Sammlungen von Museen und Archiven befindet sich noch immer Kunst, die einst jüdischen Sammlern gestohlen wurde. Und lange hat man sich auch in deutschen Museen wenig um zweifelhafte Provenienzen gekümmert. Doch in den 1990er-Jahren änderte sich langsam das Bewusstsein. 1998 unterzeichnete Deutschland die Washingtoner Erklärung, in der sich 40 Länder verpflichteten, in ihren Museumsbeständen aktiv nach Raubkunst zu suchen, diese zu veröffentlichen, und nach Möglichkeit zu restituieren. Dabei solle nach "fairen und gerechten Lösungen gesucht werden. Und ausdrücklich wurde festgehalten:

"Bei dem Nachweis, dass ein Kunstwerk durch die Nationalsozialisten beschlagnahmt und in der Folge nicht zurückerstattet wurde, sollte berücksichtigt werden, dass aufgrund der verstrichenen Zeit und der besonderen Umstände des Holocaust Lücken und Unklarheiten in der Frage der Herkunft unvermeidlich sind."

Sprich: Es solle nach Möglichkeit auch dann restituiert werden, wenn eine 100-prozentige Beweiskette nicht mehr herzustellen war. 1999 verabschiedeten die deutschen Museen eine Selbstverpflichtung, in der sie sich diese Grundsätze zu Eigen machten. Seitdem hat sich in Sachen Provenienzforschung zumindest an den großen deutschen Museen viel getan. Sicher noch nicht genug. Aber Uwe Schneede, Leiter des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste, das vor etwas über einem Jahr in Magdeburg von Bund, Ländern und Kommunen gegründet wurde, um die verschiedenen Initiativen der Provenienzforschung zusammenzubinden, hat sicher nicht unrecht, als er kürzlich feststellte:

"War es noch vor wenigen Jahren eine Besonderheit, wenn ein Kunstmuseum forschte, ist es jetzt auffällig, wenn ein Museum sich nicht an dieser Aufarbeitung beteiligt."

Doch die Washingtoner Erklärung als moralische Selbstverpflichtung, gilt eben nur für die öffentlichen Institutionen und nicht für Kunst in Privatbesitz. Gegen Gurlitt hatten also weder das Land Bayern noch die Kulturstaatsministerin eine rechtliche Handhabe. Doch der alte Mann, der sich so plötzlich in das Licht der Öffentlichkeit gezerrt sah, stimmte schließlich der Überprüfung seiner Sammlung zu. Sollte Raubkunst gefunden werden, solle diese an die Erben der einstigen jüdischen Besitzer zurückgegeben werden. Dies sei überhaupt nur die rechtliche Grundlage für die Arbeit der Taskforce, erläutert Berggreen-Merkel.

"Wenn Gurlitt, das muss man ganz deutlich sagen, wenn Gurlitt diese Vereinbarung nicht geschlossen hätte, und wenn er in dieser Vereinbarung sich nicht freiwillig den Washingtoner Prinzipien unterworfen hätte, vor allem der Restitution, wär gar nichts gegangen!"

Unmut über mangelnde Ergebnisse

Als Gurlitt im Mai 2014 starb, vermachte er seine Sammlung dem Kunstmuseum Bern. Das Schweizer Museum einigte sich jedoch mit Bund und dem Land Bayern, dass die 499 Bilder, die unter Raubkunstverdacht standen, weiter in Deutschland bleiben sollen - bis die Provenienzrecherchen abgeschlossen sind. Auch Bern versprach, alle Bilder zu restituieren, die nachweislich jüdischen Eigentümern geraubt worden waren. Und auch die Familie von Gurlitt, die zur Zeit gegen das Testament gerichtlich vorgeht, hat sich zur Restitution von Raubkunst bekannt, sollte das Erbe ihr zugesprochen werden. Umso größer die Erwartungshaltung an die Taskforce - und der Unmut über mangelnde Ergebnisse. Es werde immer Fälle geben, in denen die Provenienz nicht vollkommen lückenlos recherchiert werden könne, kritisiert Opferanwältin Sabine Rudolph.

"Und hier kann man eben nicht forschen, forschen, forschen über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, bis man vielleicht mal dieses Ergebnis hat. Sondern man muss wirklich sagen, es ist jetzt ausrecherchiert, es fällt uns kein Archiv mehr ein, wir warten jetzt nicht bis der Kunsthändler xy vielleicht mal sein Archiv öffnet, sondern wir treffen auf der Basis der Fakten, die wir ermittelt haben, eine Entscheidung."

Vor allem die Weigerung der Taskforce, Zwischenergebnisse zu veröffentlichen, verärgerte die Opferanwälte. Sabine Rudolph vertritt die Interessen der Erben von Fritz Glaser, einem Dresdner Anwalt und in den 20er-Jahren begeisterter Sammler und Förderer von zeitgenössischer Kunst. Als die ersten 25 Bilder aus der Wohnung von Gurlitt ins Netz gestellt wurden, entdeckte Rudolph unter ihnen 13 Werke, die vermutlich zur Sammlung von Glaser gehört hatten. Doch als sich Rudolph mit konkreten Nachfragen an die Taskforce wandte, erhielt sie nur einen Formbrief mit der Bitte um Geduld - die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.

"Da wäre es schon wünschenswert gewesen, wenn da auch ein stärkerer Austausch stattgefunden hätte. Wo man einfach dann als derjenige der zu dieser Sammlung schon fünf, zehn Jahre forscht, sicherlich auch hätte Informationen liefern können, die dann auch der Taskforce die Arbeit erleichtert hätten. Und das ist im Grunde genommen überhaupt nicht passiert."

Strukturelle Probleme

Doch es gab auch strukturelle Probleme. Die Mitglieder der hochkarätig besetzten Taskforce – Diplomaten, Juristen, Vertreter von jüdischen Organisationen – hatten andere Verpflichtungen und konnten die Arbeit der Taskforce zwar durch ihre Netzwerke und Kontakte unterstützen. Die eigentliche Provenienzrecherche wurde aber von zum Teil sehr jungen und unerfahrenen Wissenschaftlern gemacht, kritisiert der Journalist Koldehoff. In seinen Augen sei es zudem ein Fehler gewesen, mit Berggreen-Merkel ausgerechnet eine Juristin an die Spitze der Taskforce zu setzen.

"Denn die Washingtoner Erklärung von '98 hatte ja gerade gesagt, wir wollen das Thema Raubkunst künftig nicht mehr juristisch, sondern politisch denken. Wir wollen politisch-moralisch entscheiden, wenn wir glauben, da hat jemand recht auf Restitution, dann wollen wir auch restituieren aus den öffentlichen Kunstmuseen. Und das hat sich - glaube ich - unter Frau Berggreen-Merkel schon zurückgedreht, schon verschoben, da haben schon juristische Argumente wieder stärker im Vordergrund gestanden."

Wie aber kam es überhaupt, dass jüdische Kunstbesitzer, wenn sie das Dritte Reich denn überlebt hatten, oder ihre Erben die ihnen von den Nazis gestohlene Kunst nur selten wiedersahen? Zwar hatten die Alliierten 1949 - gegen deutschen Widerstand - Wiedergutmachungsgesetze erlassen, wonach auch Privatpersonen für gestohlenes Eigentum Rückgabeansprüche stellen konnten. Doch die Fristen dafür waren extrem kurz.

"Die mussten innerhalb von etwa einem Jahr angemeldet werden, und das war eine sogenannte Ausschlussfrist. Wenn dann innerhalb dieser Ausschlussfrist irgendwelche NS-bedingten Entziehungen nicht gemeldet waren, dann haben sie ihre Ansprüche verloren", erklärt der Rechtshistoriker Uwe Wesel.

Die Geschädigten aber waren ermordet worden, die Überlebenden emigriert, Familien auseinandergerissen. Und niemand wusste, wo sich die gestohlenen Kunstwerke, die vielfach in den Privatsammlungen von NS-Größen gelandet waren, befanden. Hildebrandt Gurlitt etwa hatte stets behauptet, ein Großteil seiner Sammlung sei im Bombenkrieg verbrannt. Viele machten unter der Hand weiter Geschäfte mit dem geraubten Gut. Die Diskretion der Branche half ihnen dabei. Koldehoff beschreibt in seinem Buch, wie der frühere Rüstungsminister Hitlers, Albert Speer, bis in die 1980er-Jahre hinein heimlich geraubte Kunstwerke aus seiner Sammlung beim Auktionshaus Lempertz in Köln eingeliefert hatte, die dieses ohne Skrupel versteigerte - ohne Angabe der Provenienz. Rund eine Million DM soll Speer auf diese Weise am Fiskus vorbei verdient haben, sagt Koldehoff.

Markt für gestohlene Kunstwerke gibt es immer noch

"Der Kunsthandel verdient nach wie vor am Handel mit diesen Bildern. Und nicht zu knapp. Es gibt ja Margen von 10 bis 20 Prozent, die ein Auktionshaus nur dafür bekommt, dass es ein Bild weiter vermittelt."

Lempertz gehört bis heute zu den renommiertesten Auktionshäusern Deutschlands. In der NS-Zeit fanden bei Lempertz sogenannte Judenauktionen statt, auch 228 Werke des Düsseldorfer Galeristen Max Stern kamen hier 1937 unter den Hammer. Als Jude musste er innerhalb von 17 Tagen sein traditionsreiches Geschäft liquidieren. Max Stern gelang es, nach Kanada zu emigrieren, und er überlebte dort den Holocaust. Von seinen Bildern konnte er nach dem Krieg nur einen Bruchteil wiederfinden. Wie sieht Lempertz heute seine Rolle im Fall Stern? - Anruf in Köln.

Am Telefon ist Karl-Sax Feddersen, Justiziar und Mitglied der Geschäftsleitung.

"Lempertz ist ein Haus, das es seit annähernd 200 Jahren gibt. Lempertz hat auch in den 30er- und 40er-Jahren Kunst verkauft. Bei den ganzen Bewegungen, die es damals gab, ließ es sich ja gar nicht verhindern, dass man auch Objekte verkaufte, die aus problematischem Hintergrund kommen."

Dass Lempertz die Notsituation Sterns ausgenutzt habe, sieht Feddersen nicht. Im Gegenteil, man habe ihm geholfen, das Geld für die Emigration und die ihm auferlegte Judenfluchtsteuer - bis zu 80 Prozent seines Besitzes - aufzubringen.

"Wenn Sie sich anschauen, dass Stern sich wahrscheinlich Lempertz einfach ausgesucht hat, weil er gefunden hat, ok, in diesem Haus werde ich in dieser fürchterlichen Situation noch am anständigsten behandelt. Der ist ja nicht von der Staatsanwaltschaft Lempertz zugeschoben worden, sondern das war die Entscheidung von Max Stern, diesen Sammlungsbestand bei Lempertz zu verkaufen. Sicherlich in einer Situation, die für ihn prekär war. Aber was hätte man denn machen sollen? Ihm die Tür weisen sollen? Was hätte er denn dann gemacht?"

Und die extrem niedrigen Preise, die Lempertz bei der Stern-Auktion angesetzt hat?

"Das war ja eher die allgemeine Marktsituation. Da konnte ja nun Lempertz nichts dafür, dass zu der Zeit für einiges nicht mehr bezahlt wurde."

Mittlerweile betreiben große Auktionshäuser auch Provenienzforschung

Immerhin - mittlerweile betreibt Lempertz, wie andere große Auktionshäuser auch, Provenienzforschung. Wird ein Bild mit zweifelhafter Herkunft angeboten, versucht das Auktionshaus, zwischen dem Einlieferer und den Erben einen Ausgleich zu vermitteln. Dies gelinge in vielen Fällen auch, behauptet Feddersen.

"Natürlich schlucken die Leute. Viele sagen, hören Sie, das hab ich doch erst in den 90er-Jahren oder in den 80er-Jahren auf einer Auktion gekauft oder im renommierten Handel, oder ich hab das schon von meiner Oma in den 50ern geerbt. Aber, es ist mir nie schwergefallen, die Leute davon zu überzeugen, eine Lösung anzustreben."

Eine geklärte Provenienz erhöht schließlich auch den Marktwert. Und da das Bild im Anschluss an eine Einigung zumeist versteigert wird, verdient das Auktionshaus wieder mit. Und wenn der Verkäufer nichts abgeben will an die Erben? Oder diese auf der Restitution bestehen? Verschwindet das Bild oft einfach wieder aus dem Katalog, erklärt der Journalist Stefan Koldehoff.

"Bei Lempertz ist es häufig so, das lässt sich auch belegen: Da wird ein Bild im Katalog gedruckt, und dann melden sich jüdische Erben und sagen: Moment, das war aber mal unseres - und dann wird es klammheimlich an den Einlieferer zurückgegeben, besser lieber nicht, und in der Auktion heißt es dann nur: Zurückgezogen. Die Erben erfahren dann aber nicht, wer der Einlieferer war. Das Bild ist dann kurz aufgetaucht und wumms, wieder verschwunden, weil Lempertz den Kunden nicht verprellen will."

Mit dem Argument des Datenschutzes verweigert der Kunsthandel bis heute jede Information über seine Kunden. Wie aber könnte eine Lösung aussehen? Einerseits darin, dem Kunsthandel per Gesetz Sorgfalts- und Dokumentationspflichten über ihre Geschäfte aufzuerlegen. Dagegen wehrt sich die Branche jedoch vehement. Nachträglich die Verjährung bei Raubkunst ausschließen? Das bayerische Justizministerium prüft derzeit ein solches Gesetz. Verjährung soll dann nicht greifen, wenn der Besitzer gestohlenes Eigentum "bösgläubig" erworben hat. Doch in den vergangenen 70 Jahren sind die gestohlenen Bilder mehrfach weiterverkauft oder vererbt worden. Rückwirkend die Rechtssituation zu ändern, würde nur neues Unrecht schaffen und wäre in einem Rechtsstaat wohl kaum umsetzbar.

Gerechtigkeitslücke existiert noch

Insofern hat der Fall Gurlitt vor allem eins deutlich gemacht: Die große Gerechtigkeitslücke, die bei Kunst, die ihren jüdischen Besitzern gestohlen wurde, bevor sie deportiert, ermordet oder ins Exil getrieben wurden, 70 Jahre nach Kriegsende noch immer besteht. Die moralische Verpflichtung, die daraus erwächst, ist zumindest in den öffentlichen Kunstmuseen mehr und mehr angekommen. Für die meisten privaten Kunstbesitzer und weite Teile des Kunsthandels steht dies noch aus.

Die Forschung an den Gurlitt-Bildern soll nun unter der Verantwortung des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste fortgesetzt werden - zunächst für ein weiteres Jahr. Dessen Leiter Uwe Schneede hat bereits angekündigt, dass so bald wie möglich bislang gewonnene Erkenntnisse online gestellt würden.

"Es wird alles getan werden, damit wir aus möglichen Fehlern lernend, die Forschungsarbeit künftig kompakt, effizient und vor allem transparent erbringen können."