Warum sollte man heute, im Jahr 2022, ausgerechnet Joseph Conrads mehr als 100 Jahre alten Roman neu entdecken? Es gäbe auf diese Frage viele Antworten. Eine davon lautet: Weil „Lord Jim“ die Diskurse, die in der Gegenwart geführt werden, schon seinerzeit auf verblüffende Weise aufgenommen hat. „Lord Jim“ ist ein heroischer als auch ein postheroischer Roman. Begriffe wie „Ehre“, „Männlichkeit“ oder auch „Tugend“ werden, den Umständen der Epoche entsprechend, als Ideale vorgeführt, zugleich aber auch durch das Verhalten des Protagonisten desavouiert. Die Fragilität, um nicht zu sagen: die Fluidität der Jim-Figur mit all ihren Träumen und Inkonsistenzen lässt sich auch symbolisch für einen Übergang in das unübersichtliche 20. Jahrhundert lesen. Gewissheiten schwinden.

Doch zunächst: Auftritt Lord Jim. Schon in den ersten Zeilen ist diese charismatische Figur sofort präsent, tadellos ganz in weiß gekleidet. Der Kopf ist vorgereckt, der Blick selbstbewusst. Joseph Conrad verzichtet konsequent darauf, seinem Helden einen Nachnamen zu geben. Woher der „Lord“ in seinem Namen kommt, klärt sich bald auf. Die Malaien, die Ureinwohner jenes Dschungeldorfes in Südostasien, ihn das es Jim später verschlagen wird, haben ihm diesen Adelstitel verliehen. Wie es dazu kam, bleibt vorerst das Geheimnis des Erzählers. Die Art und Weise, in der Jims Auftreten, sein Habitus, seine Selbstinszenierung beschrieben werden, weist allerdings schon zu Beginn den inneren Konflikt voraus, in den Jim sich im Verlauf der Geschichte verwickeln wird.

„Seine Stimme war tief, laut, und sein ganzes Wesen offenbarte eine Art verbissener Selbstbehauptung, die nichts Aggressives hatte. Sie erschien als Notwendigkeit und richtete sich erkennbar ebenso gegen ihn selbst wie gegen jeden anderen.“

„Lord Jim“ ist ein komplex gebautes und sowohl auf den Handlungs- wie auch auf den Erzählebenen vielschichtiges Buch. Der Roman besteht aus zwei nahezu gleich langen Teilen: Im ersten Teil wird beschrieben, wie der junge Jim aus seinem Elternhaus aufbricht, um eine Ausbildung zum Seemann zu durchlaufen und anschließend sein Glück auf den Meeren zu suchen, mit ausdrücklicher Billigung seiner stolzen Eltern. Jim entstammt einem englischen Pfarrhaus, einer „Heimstatt der Frömmigkeit und des Friedens“, wie der Erzähler es nennt. Sein Fernweh ist aus heutiger Perspektive ambivalent: Die Kolonialmacht England ist auf ihrem weltbeherrschenden Höhepunkt. Conrads Blick und der des Erzählers auf die Verhältnisse der Zeit ist eindeutig der des Besatzers. Die Abenteuer, die Jim erlebt, sind nur auf dieser Grundlage überhaupt denkbar. Das wurde Conrad in den vergangenen Jahrzehnten angelastet.

Ambivalente Lebenshaltungen

Ganz so einfach ist es mit „Lord Jim“ dann aber auch wieder nicht. Die Gebrochenheit, die Uneindeutigkeit von Lebenshaltungen ist eines der den Roman prägenden Hauptmotive. Ein Romantiker, so heißt es immer wieder, sei dieser strahlende Jim, ein Sehnsuchtsmensch. Sein Streben in die Ferne, sein Hunger auf Erlebnisse, die Abenteuerlust, die in seinem Kopf herrscht – all das wird immer wieder mit der Wirklichkeit abgeglichen und gerät auch bald in Asymmetrie zu ihr. Jim ist eine ambivalente Figur. Zu Beginn seiner nautischen Ausbildung steckt er noch voller hochfliegender Pläne:

„Er liebte diese Träume und den Erfolg seiner eingebildeten Heldentaten. Sie waren das Beste in seinem Leben, dessen geheime Wahrheit und verborgene Realität. Diese Träume besprachen eine glanzvolle Männlichkeit, den Reiz des Unbestimmten; sie zogen mit heroischen Schritten an ihm vorüber; sie rissen seine Seele mit sich fort und machten ihn trunken mit dem göttlichen Zaubertrank eines grenzenlosen Selbstvertrauens. Es gab nichts, dem er nicht trotzen konnte.“

Joseph Conrad hat seinen Roman kalkuliert verschachtelt und polyphon angelegt. Ist es am Anfang eine auktoriale Erzählstimme, die Jims Jugend im Schnelldurchgang durchläuft, kommt im vierten Kapitel eine Erzählinstanz ins Spiel, auf die Conrad bereits in früheren Büchern zurückgegriffen hat: Charles Marlow, ein etwa 40-jähriger englischer Seemann, war bereits der Erzähler der Kurzgeschichte „Jugend“ und der ein Jahr vor „Lord Jim“ erschienenen Novelle „Herz der Finsternis“. Die Konstellation in „Lord Jim“ ist folgende: Marlow sitzt Jahre nach dem eigentlichen Geschehen mit einigen Bekannten auf der Veranda eines Hauses. Dieser Zuhörerschaft berichtet er das, was er zuvor aus verschiedenen Quellen, hauptsächlich aber von Jim selbst, erfahren hat. Durch diesen Kunstgriff wird die Erzählung zum einen permanent in Frage gestellt; zum anderen bleiben die Handlungsmotive aller Figuren stets in der Schwebe.

Die Leser sind angewiesen auf Marlows Ausschmückungen und Deutungen, auch im Hinblick auf jene Ereignisse, die dem Leben des jungen Jim eine entscheidende Wendung gegeben haben. Nach einer Verletzung und einem längeren Krankenhausaufenthalt in Südostasien – eine Erfahrung, die Joseph Conrad selbst gemacht hat – heuert Jim als Offizier auf einem Schiff namens „Patna“ an, das 800 Pilger nach Mekka bringen soll. Die „Patna“ ist ein klappriger Seelenverkäufer und wird von einem zwielichtigen Kapitän befehligt. Der Drang nach Weite und Bedeutsamkeit lassen Jim jedoch alle Bedenken vergessen. Nach einigen Tagen der Reise tut es am helllichten Tag bei ruhiger See einen Schlag, gefolgt zunächst von Schreien und dann einem Augenblick der Stille:

„Was war passiert? Die Maschinen stampften keuchend weiter. War die Erde in ihrem Lauf gehemmt worden? Sie verstanden es nicht; und plötzlich wirkten das stille Meer, der wolkenlose Himmel in ihrer Unbewegtheit äußerst prekär, als balancierten sie am gähnenden Abgrund der Vernichtung.“

Joseph Conrad hat dieser entscheidenden Episode seines Romans ein reales Ereignis zugrunde gelegt. Im August 1880 schlug ein heruntergekommener Dampfer namens „Jeddah“ mit knapp 10000 muslimischen Pilgern an Bord vor der somalischen Küste leck. Der europäische Kapitän und seine Offiziere gaben das vermeintlich dem Untergang geweihte Schiff auf und flüchteten sich in ein Rettungsboot.

Conrad schickt seinen Protagonisten Jim ausgehend von der vermeintlichen Havarie der „Patna“ in ein lebenslanges Dilemma. Ausgerechnet Jim, der den Glanz des Heldentums für sich selbst zum Daseinszweck erklärt hat, folgt in einem Augenblicksversagen dem feigen Kapitän und seinen Untergebenen in das Rettungsboot. In genau jenem Moment, in dem er Mut zeigen und an Bord der „Patna“ hätte bleiben können, springt er. Im Gespräch mit Marlow schildert Jim die Augenblicke nach seinem Entschluss:

„‘Das Schiff erschien mir höher als eine Mauer; es ragte wie eine Klippe über dem Boot auf... ich wäre am liebsten gestorben‘, rief er. ‚Es gab kein Zurück. Es war, als wäre ich in einen Brunnen gesprungen – in ein unendlich tiefes Loch. ...‘“

Die „Patna“ sinkt nicht. In der nächstgelegenen, namenlos bleibenden Hafenstadt wird der Besatzung des Schiffs der Prozess gemacht. In dessen Verlauf lernen sich der spätere Erzähler Marlow und Jim kennen. Die Ereignisse werden im Nachhinein von Marlow rekonstruiert. Der Oxforder Literaturwissenschaftler Ian Watt prägte für Conrads Erzähltechnik den Begriff des „delayed decoding“. Er bezeichnet die Strategie, Spannung dadurch zu erzeugen, indem zunächst verwirrend erscheinende Handlungselemente erst mehrere Kapitel später schlüssig aufgeklärt werden. Das „verspätete Aufschlüsseln“ bricht die Kontinuität des klassischen Erzählens auf raffinierte Weise auf und sorgt in Verbindung mit den Stimm- und Perspektivwechseln dafür, dass man sich stets auf schwankendem Boden wähnt.

„Lord Jim“ ist eine herausfordernde, aber unbedingt lohnende Lektüre. Dazu trägt die Neuübersetzung von Michael Walter bei. Sein Ziel, so erläutert es Walter im Anhang, sei es gewesen, die Komplexität der unterschiedlichen Sprachebenen des Romans herauszuarbeiten. Dazu gehörten, so Walter, sowohl der ständige Wechsel von Lakonie und Pathos als auch die präzise Verwendung von nautischen Fachtermini. Gerade letztere seien für Conrad ein Ausdruck von sprachlicher Kraft und Präzision gewesen, so schreibt der Übersetzer. Die Neuübersetzung hat im Vergleich zu der gerade einmal acht Jahre zuvor entstandenen von Manfred Allié einen anderen Sound: Der „vordere Stauraum“ heißt nun „Vorpiek“, der „Hauptmast“ wird zum „Großgaffel“. Und wo Jim zuvor seine Augenlider bloß „aufschlug“, da „hisst“ er sie nun getreu dem Original. Auch Marlows Tonfall, der ja der Tonfall des Romans insgesamt ist, klingt in der Neuübersetzung aufgeladener, unmittelbarer und emotional weniger abgefedert. Der innere Konflikt, den Jim nach seinem Entschluss, sein Schiff im Stich zu lassen, nicht mehr loslässt, wird geradezu physisch spürbar:

„Er schnappte alle paar Worte nach Luft und blickte mir hastig ins Gesicht als lauere er in seiner Qual doch auf den Effekt. Er redete nicht mit mir, er führte vor mir bloß einen Disput mit einer unsichtbaren Person, einem antagonistischen und von seiner Existenz untrennbaren Partner – einem Teilhaber seiner Seele.“

Roman ohne moralisches Fundament

Das stumme Selbstgespräch, das Jim mit sich führt, dreht sich um tatsächliche Schuld, empfundene Scham und gesellschaftliche Schande – ein moralischer Diskurs, der den gesamten Roman grundiert. Der Kapitän der „Patna“ und seine Mannschaft entziehen sich auf unterschiedliche Arten dem gegen sie angestrengten Gerichtsprozess, sei es durch Flucht, sei es durch den Absturz ins alkoholbedingte Delirium. Übrig bleibt nur Jim, dem das Offizierspatent entzogen wird. Die Folgen seines Sprungs in das Rettungsboot sind gering. Schließlich ist niemand zu Schaden gekommen – außer ihm selbst. Viel bedeutsamer ist jedoch, dass sich Jims Selbstbild im entscheidenden Moment nicht in Übereinstimmung mit seiner Reaktion befindet. Das ist der Glutkern, der dem Roman seine Spannung sichert: So wie Jim aus einer Instinkthandlung heraus versagt hat, so ist „Lord Jim“ insgesamt auf keinem verlässlichen moralischen Fundament errichtet. Marlow, der Jim während der Gerichtsverhandlungen beobachtet, fasst seine Eindrücke später so zusammen:

„Dennoch drängt sich der Gedanke auf, dass er so viel Aufhebens von seiner Schande machte, wo doch allein die Schuld zu Buche schlägt. Er blieb für mich – wenn ich es so sagen darf – undurchschaubar. Er war nicht zu durchschauen. Und ich hege den Verdacht, dass er sich selber auch nicht durchschaute.“

Die Undurchschaubarkeit des schillernden Jim ist in Verbindung mit seiner ungebrochenen Vitalität ein Grund für Marlows Faszination. Jim ist umgeben von einer Aura aus Tiefgründigkeit und Verzweiflung, aus Tatkraft und Bereitschaft zur Selbstaufgabe:

„Und die ganze Zeit hatte ich diese blauen, jungenhaften Augen vor mir, die mich direkt anblickten, das junge Gesicht, die tüchtigen Schultern, die offene, gebräunte Stirn mit einer weißen Linie unter dem Ansatz der buschigen blonden Haare, dies Äußere, das auf den ersten Blick meine ganze Sympathie weckte: die freimütige Erscheinung, das ungekünstelte Lachen, der jugendliche Ernst. Er war vom richtigen Schlag; er war einer von uns.“

Was genau diese Einordnung bedeutet, die sich an gleich mehreren Stellen im Roman findet, zeigt sich dann vor allem im zweiten Teil. So wie Jim selbst in seiner Undurchdringlichkeit ein ambivalenter Charakter ist, der immer wieder aus erwartbaren Mustern herausfällt, so ist auch der Roman „Lord Jim“ selbst eine faszinierende Mischung aus psychologischer Studie im ersten und Abenteuerroman im zweiten Teil. Nachdem Jim in Folge seiner Verurteilung bei diversen Anstellungen immer wieder mit der Schande seiner Feigheit konfrontiert wurde, schaltet Marlow einen alten Bekannten ein, einen Mann namens Stein.

Zweifelhaftes koloniales Narrativ

Stein, ein Deutscher mit bewegter Vergangenheit, vermittelt Jim eine Anstellung in einem Winkel der Welt, der so abgelegen ist, dass dort niemand von seinen Verfehlungen Kenntnis haben könnte. In Patusan, so heißt der im indonesischen Archipel gelegene Ort, nimmt Jim die Stelle eines Handelsvertreters an. Er will reinen Tisch machen. Weit weg von allem, abgeschnitten von jeglichen Informationsströmen, kommt Jim endlich in Übereinstimmung mit seinem Selbstbild. Seinen Namen „Lord Jim“ verdient er sich, indem er auf geschickte und mutige Weise die Fehde zwischen zwei Einwohnerstämmen von Patusan beendet. Dort gilt er fortan als in seiner Größe unvergleichlicher Herrscher:

„So illustrierte er die moralische Auswirkung seines Kriegsglücks. Sie war in der Tat gewaltig. Sie hatte ihn vom Kampf zum Frieden geführt und durch den Tod mitten hinein ins innerste Leben der Menschen.“

Nicht in erster Linie wegen des im postkolonialen Diskurs durchaus kritisch zu bewertenden Narratives des weißen Mannes, der den eingeborenen Völkern den Frieden bringt, ist der zweite Teil von „Lord Jim“ der mit Abstand schwächere. Aus heutiger Perspektive wäre ein Lektor wohlmöglich zu diversen Kürzungen und Streichungen bereit. Hemmungslos ausführlich lässt Conrad seinen Erzähler Marlow die Konfliktlinien innerhalb der Bevölkerung ausbreiten.

Über Jahre hinweg lebt Jim glücklich in Patusan, findet eine Frau, die er nur „Juwel“ nennt und freundet sich mit Dain Waris, dem Sohn des in Patusan ungemein einflussreichen und uralten Doramin an.

Eines Tages wird das fragile Gleichgewicht der Kräfte in Patusan zunichte gemacht. Ein Mann namens Brown, der auf der Flucht vor dem Gefängnis ist, landet mit einer Gruppe skrupelloser Verbündeter in Patusan. Die alten Konflikte zwischen den verfeindeten Bevölkerungsgruppen werden von Brown und seinen Helfern erneut geschürt. Jim hält sich zu diesem Zeitpunkt im Landesinneren auf. Als er zurückkommt, ist die Bevölkerung angesichts der Bedrohung von außen in alte Mechanismen zurückgefallen. Jims von den Einheimischen als übernatürlich betrachtete Kräfte versagen. In einem Hinterhalt stirbt Dain Waris. Marlow, der Erzähler, hebt den Mord in eine existentielle Dimension:

Über Jahre hinweg lebt Jim glücklich in Patusan, findet eine Frau, die er nur „Juwel“ nennt und freundet sich mit Dain Waris, dem Sohn des in Patusan ungemein einflussreichen und uralten Doramin an.

Eines Tages wird das fragile Gleichgewicht der Kräfte in Patusan zunichte gemacht. Ein Mann namens Brown, der auf der Flucht vor dem Gefängnis ist, landet mit einer Gruppe skrupelloser Verbündeter in Patusan. Die alten Konflikte zwischen den verfeindeten Bevölkerungsgruppen werden von Brown und seinen Helfern erneut geschürt. Jim hält sich zu diesem Zeitpunkt im Landesinneren auf. Als er zurückkommt, ist die Bevölkerung angesichts der Bedrohung von außen in alte Mechanismen zurückgefallen. Jims von den Einheimischen als übernatürlich betrachtete Kräfte versagen. In einem Hinterhalt stirbt Dain Waris. Marlow, der Erzähler, hebt den Mord in eine existentielle Dimension:

„Es war kein gewöhnliches, hinterhältiges Massaker, es war eine Lektion, eine Vergeltung – eine Demonstration einer obskuren und furchtbaren Eigenschaft unseres Wesens, die, fürchte ich, nicht so tief unter der Oberfläche schlummert, wie wir gern glauben möchten.“

Jim wiederum, der sich bei Doramin für die Sicherheit dessen Sohnes verbürgt hat, erkennt, dass er dieses Mal seiner Verantwortung nicht entfliehen kann. Er stellt sich seiner moralischen Pflicht gegenüber dem alten Mann. In der letzten Szene des Romans, in der Jim vor Doramin tritt, um sich zu seiner Schuld zu bekennen, schließt sich der Kreis aus Verfehlung und Abbitte:

„In seinen kleinen Augen standen rasender Schmerz, Wut und ein wildes Glitzern, wie den Umstehenden nicht entging, und dann, während Jim stocksteif und barhaupt im Fackelschein dastand und ihm direkt ins Gesicht sah, stützte er den linken Arm schwer auf den Nacken eines der gebückten Jünglinge, hob bedächtig den rechten und schoss dem Freund seines Sohnes durch die Brust.“

Zwischen zwei Epochen

In einem derart ausgeklügelt konstruierten, formal so avancierten Roman wie „Lord Jim“ gibt es keine Zufälle. Und so hat es mit Sicherheit auch eine besondere Bedeutung, dass sich der befremdliche Auftritt des Mannes namens Stein, der Jim den Ausweg in ein neues Leben ermöglicht, exakt in der Mitte des Romans ereignet. Es ist die Gelenkstelle zwischen zwei Existenzen, zwei Lebensentwürfen, die der Roman in all ihren Ausprägungen und Konsequenzen ausführt. Conrads Inszenierung des alten, zurückgezogen lebenden Mannes ist eine geradezu gespenstische, in jedem Fall befremdliche Szene. In Stein verbindet sich der materialistische Forschergeist des 19. Jahrhunderts mit einer Ahnung des zerstörerischen Wirkens des Menschen in seinem Expansionsdrang. Vor riesigen Glasvitrinen mit aufgespießten Schmetterlingen hebt Stein an zu reden:

„‘Der Mensch ist erstaunlich, aber er ist kein Meisterstück‘, sagte er und wandte kein Auge von der Glasvitrine. ‚Vielleicht war die Künstlerin ein bisschen verrückt. Eh? Was glauben Sie? Manchmal scheint mir, als sei der Mensch dort aufgetaucht, wo er unerwünscht ist, wo kein Platz für ihn ist; weshalb sonst sollte er allen Platz für sich beanspruchen?‘“

Man kann diese Sätze, auf Jim gemünzt, als Quintessenz des Romans lesen. In ihnen wird Lord Jim erneut zu einer Figur der Gegenwart: Getrieben und unbehaust, nach Macht strebend und raumgreifend. Und trotzdem eine weitaus mehr faszinierende als abstoßende Figur. Bis heute.

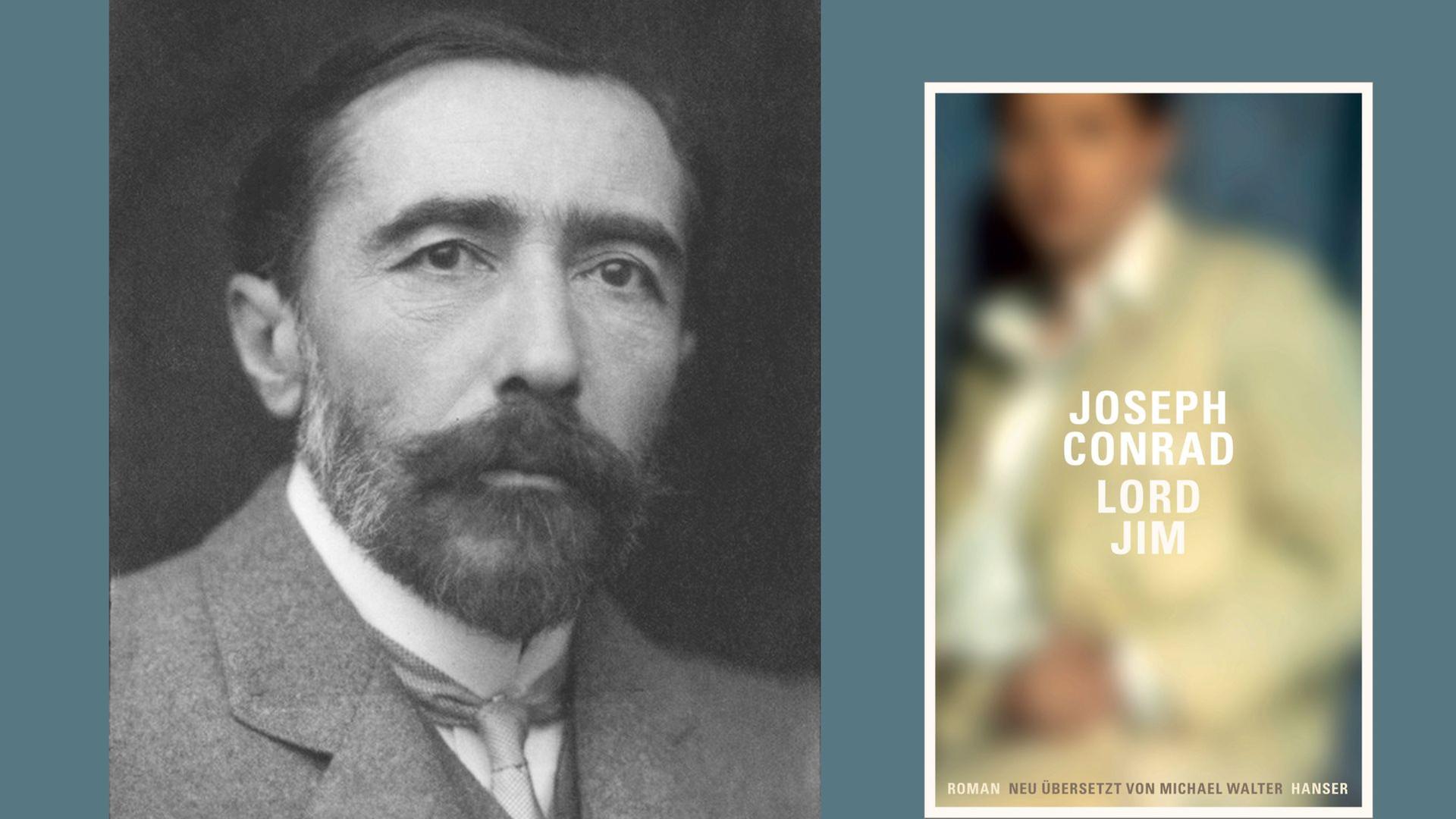

Joseph Conrad: „Lord Jim“

Aus dem Englischen von Michael Walter

Carl Hanser Verlag, München, 640 Seiten, 36 Euro.

Aus dem Englischen von Michael Walter

Carl Hanser Verlag, München, 640 Seiten, 36 Euro.