"Als ich ein ganz kleiner Junge war, wollte ich Papst werden. Nun, das ist mir natürlich nicht gelungen oder vorbeigelungen, wollen wir mal sagen, aber späterhin hatte ich so die Idee, ich müsste ein sehr gelehrtes Haus werden, und ich wollte ein Dichter werden."

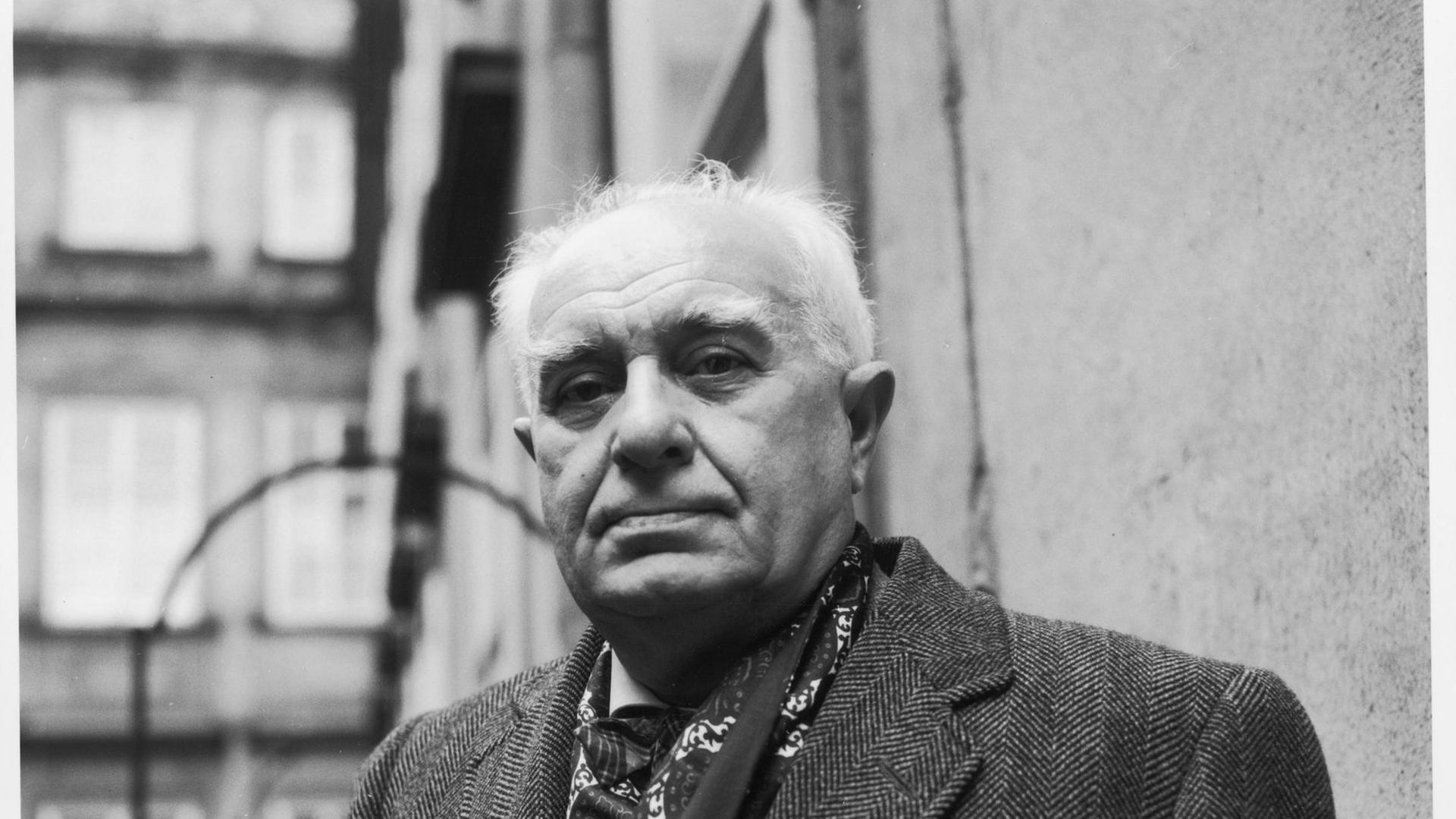

Als Johannes Urzidil 1962 auf seine frühen Ambitionen zurückblickt, hat das Leben ihm recht gegeben.

"Er ist in seinen Büchern 'Prager Triptychon', 'Das Elefantenblatt', 'Da geht Kafka' (und in anderen epischen Kostbarkeiten) zum großen Troubadour jenes für immer versunkenen Prag geworden, das er in einem anderen Buchtitel 'Die verlorene Geliebte' genannt hat", schreibt Max Brod über seinen Freund.

Urzidil ergänzt: "Es war immerhin günstig, daß der Knabe nicht in einem wohlbehüteten Großbürgerhaushalt und inmitten eines gesicherten Familienkreises mit Stubenmädchen und Gouvernante aufwuchs. Denn so kam er viel herum, niemand kümmerte sich um ihn, und es war ihm gleichgültig, ob sein Ball durch eine tschechische, deutsche, jüdische oder österreichisch‑adlige Fensterscheibe hindurchflog. 'Ich bin hinternational', pflegte er zu sagen. Hinter den Nationen – nicht über- oder unterhalb – ließ sich leben und durch die Gassen und Durchhäuser streichen."

So erinnert sich Urzidil im 1960 erschienenen Erzählband "Prager Triptychon". Seine deutsch-jüdisch-tschechische Familie ist ein Mikrokosmos der Vielvölkerstadt Prag vor dem Ersten Weltkrieg. Mit 17 veröffentlicht Urzidil erste Gedichte. Er gesellt sich zum Prager Kreis um Max Brod, dem auch Franz Kafka angehört. Weil er sich als Publizist für die Verständigung zwischen Deutschen und Tschechen einsetzt, verliert er 1934 seine Anstellung bei der Deutschen Botschaft. Im Juni 1939, nach der Besetzung Prags durch NS-Deutschland, kann Urzidil mit seiner Frau Gertrude in letzter Minute ausreisen. Ihr als Jüdin und ihm als sogenannten Halbjuden wäre die Deportation sicher gewesen. Über Italien und England gelangen sie 1941 nach New York, das von nun an ihre Heimat werden soll.

Als Lederkunsthandwerker im New Yorker Exil

Weil er nicht auf Englisch dilettieren will, ist Urzidil von seiner Leserschaft abgeschnitten. Er verdient seinen Lebensunterhalt als Lederkunsthandwerker. Seine Produkte finden reißenden Absatz, doch er glaubt weiter an seine Berufung als Autor:

"Aus Zweckmäßigkeitsgründen verlasse ich weder meine Gattin noch meine Sprache. Und ich schreibe mit besonderer Lust, eben weil ich in gar keiner Weise die Gefahren auch nur des geringsten Erfolges zu befürchten habe."

In Prag hat Urzidil expressionistische Lyrik verfasst, unter dem Einfluss der schnörkellosen englischen Sprache entsteht eine präzise Prosa. Mit dem 1956 erschienenen Roman "Die verlorene Geliebte", einer Hommage an das Prag seiner Kindheit und Jugend, gelingt ihm sein plötzlicher Durchbruch auf dem deutschsprachigen Buchmarkt. Mit zahlreichen weiteren Titeln kann er daran anknüpfen. 1966 liest er für den RIAS aus dem "Prager Triptychon":

Durchbruch mit dem Roman "Die verlorene Geliebte"

"Aber bei alledem hielten sich die Nationen, Konfessionen und Stände in dauernder Kampfbereitschaft. Die deutschen Farbenstudenten promenierten auf dem Graben nicht zum Spaß, um Luft zu schöpfen oder auf Mädchen zu passen, sondern um Gesinnung zu bekunden, und die tschechischen Studenten, die auch nicht zurückbleiben wollten, brachten ihre Überzeugung in slawischen Samtbaretts zum Ausdruck. Auf dem Ring, gegenüber der habsburgischen Siegesmadonna, hatte man ein riesiges bronzenes Hus-Denkmal aufgestellt, um zu zeigen, daß man die siebenundzwanzig protestantischen Böhmen, die nach der Weißenberg-Schlacht auf diesem Platz von kaiserlichen Henkern geköpft worden waren, wohl im Gedächtnis hatte. So etwas vergisst sich nicht."

Mit Anfang 60 ist Urzidil ein populärer Autor, ausgedehnte Lese- und Vortragsreisen führen ihn von nun an durch Europa. Im Herbst 1970 ist er nach Rom zu einer Lesung im Österreichischen Kulturinstitut eingeladen. "Hier könnte ich bleiben", schwärmt der 74‑Jährige bei seiner Ankunft. In der Nacht vor seinem Auftritt, am 2. November 1970, stirbt er an Hirnschlag.