"Also wenn wir operieren machen wir das so, dass wir die Patienten hier hinsitzen lassen, da kommt ein Stühlchen hin. Dann kommt ein Aufklärungsgespräch mit dem Narkosearzt hier in dem Raum. Sie kann sich dann umziehen und wird dann hereingebeten in unseren Eingriffsraum, das ist hier eine Tür weiter."

Wiebke Herter führt durch ihre Praxis. Die Gynäkologin aus Balingen südlich von Tübingen ist eine der wenigen Ärzte in Baden-Württemberg, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Ihre Patientinnen kommen deshalb oft von weit her, teilweise fahren sie 100 Kilometer an.

Rückgang von Praxen, die einen Eingriff durchführen

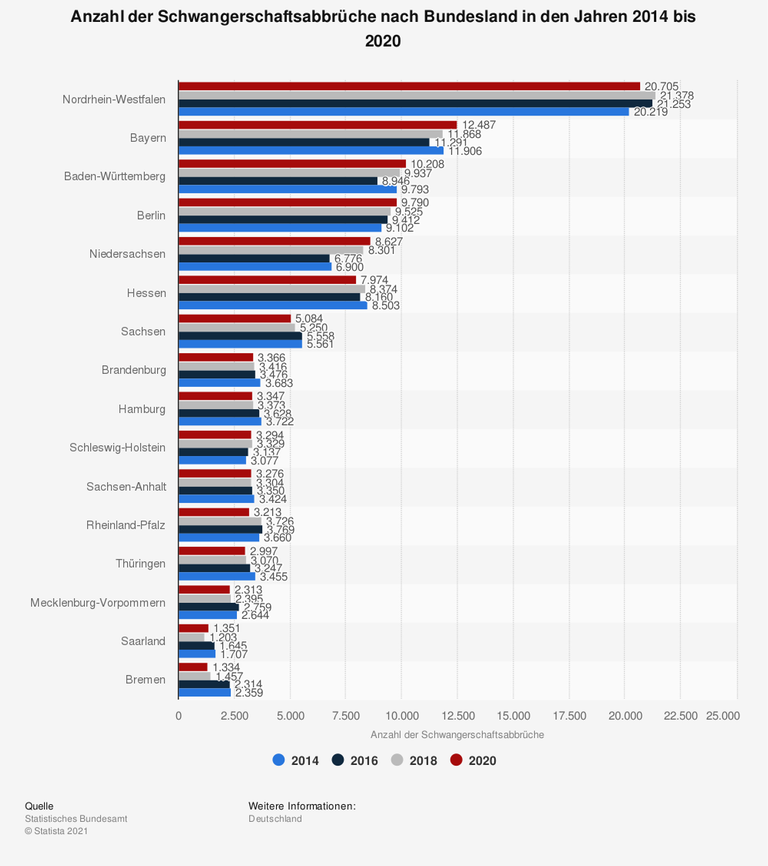

"In Baden-Württemberg gibt es schon einen Versorgungsmangel. Wir hier in unserem Kreis, im Zollernalbkreis, ist es erstaunlicherweise gut bestückt. Aber ich weiß: In anderen Regionen sieht es schlechter aus. Zu uns kommen jetzt viele aus diesem Grund aus dem Schwarzwald und vom Bodensee und den Kreisen in Richtung Biberach."

Doch nicht nur Frauen in Baden-Württemberg müssen häufig einen längeren Anreiseweg in Kauf nehmen, um einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, die einen Abbruch vornimmt. Ihre Zahl geht bundesweit seit Jahren stark zurück. 2003 verzeichnete das Statistische Bundesamt noch etwa 2.050 sogenannte Meldestellen, also Praxen und Kliniken, die den Eingriff durchführen. Ende 2020 waren es nur noch 1109. Das entspricht einem Rückgang um 46 Prozent.

"Die Versorgungslage zum Schwangerschaftsabbruch ist unterschiedlich von Stadt zu Stadt und von Land zu Land. Im Süden mit einer überwiegend katholischen Bevölkerung ist es eher schwierig, einen Termin in Kleinstädten und auf dem Land zu bekommen. Aber auch in anderen Städten kann es schwierig sein, Kolleginnen und Kollegen zu finden, da sie häufig Schwangerschaftsabbrüche beendet haben, weil sie von der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert wurden. Insofern ist die Lage schwierig", sagt Christian Albring, Präsident des Berufsverbands der Frauenärzte in Deutschland.

Ärztin: Im Medizinstudium komme das Thema Abbruch kaum vor

Immer wieder kommt es vor, dass Abtreibungsgegner vor den Praxen und Beratungsstellen protestieren. Ein weiterer Grund für die abnehmende Zahl sehen Experten darin, dass die bislang praktizierenden Ärztinnen sukzessive in Rente gehen. Im Studium wird das Thema kaum thematisiert. Dazu komme der allgemeine Medizinermangel, sagt Wiebke Herter. Für sie bedeutet all das mehr Arbeit. Bis zu 80 Stunden pro Woche ist sie in der Praxis. Schon länger sucht sie händeringend nach einem zweiten Kollegen. Doch viele wollen den Job nicht machen – die einen, weil sie zu großen Respekt vor der Selbstständigkeit hätten "und ganz viele sagen einfach "Ich will keine Abbrüche machen". Ich kann jetzt einfach mal ein paar Zitate bringen, die mich selbst erschüttert haben: Eine hat gesagt: "Es gibt so viele Möglichkeiten zur Verhütung, das darf nicht mehr vorkommen. Und bei wem das vorkommt, der ist selbst daran schuld". Dann gibt’s welche, die sagen: "Ich bin religiös, ich mache das nicht". Dann gibt’s welche, die sagen: "Ich sehe ja das Kind, das da zappelt, das kann ich nicht". Ich von meiner Seite gehe da halt anders ran und sage‚ okay, was macht die dann im weiteren Leben mit dem Kind, wenn sie das auch noch bewältigen muss in ihrer Situation‘."

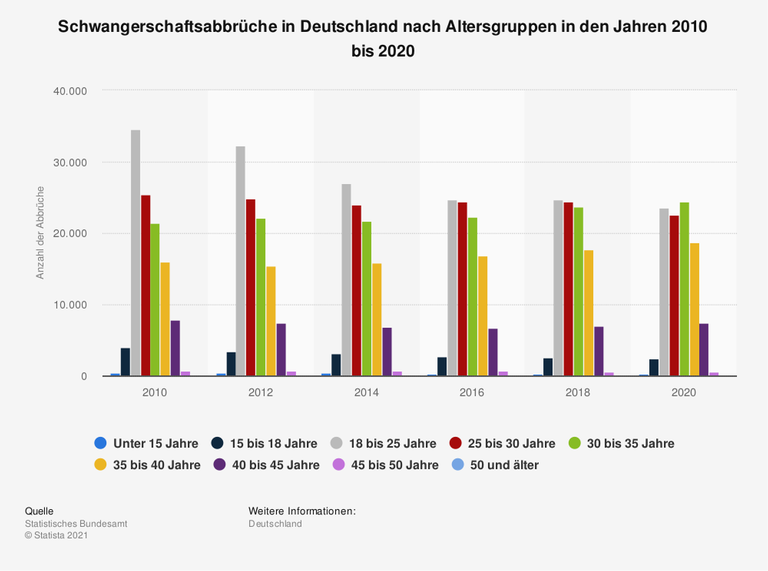

Wiebke Herters Schwerpunkt ist eigentlich die Pränatalmedizin. Zum Großteil betreut sie auch heute noch werdende Mütter und Frauen jeden Alters. An anderthalb Tagen in der Woche macht sie aber auch Abbrüche – sowohl medikamentös als auch mit der sogenannten Absaugmethode. Dies sind die zwei gängigsten Verfahren. 2020 wurden rund 100.000 Schwangerschaften in Deutschland abgebrochen. Ein Eingriff, der hierzulande nach wie vor für alle Beteiligten verboten und deshalb strafbar ist. So steht es in Paragraf 218 des Strafgesetzbuchs:

"Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft."

Ein Abbruch ist immer noch illegal

Wird die Schwangerschaft allerdings unter bestimmten Voraussetzungen beendet, bleibt der Abbruch zwar illegal, der Arzt und die betroffene Person werden aber strafrechtlich nicht verfolgt. Das regelt Paragraf 218a: Wer sich demnach für den Abbruch entscheidet, muss vorher ein Pflichtgespräch in einer Beratungsstelle führen. Nur mit diesem Nachweis und nach drei Tagen Bedenkzeit kann der Eingriff gemacht werden – bis zum Ende der zwölften Schwangerschaftswoche. Die Kosten von 350 bis 600 Euro muss die Frau in der Regel selbst zahlen, denn es ist keine Leistung der Krankenkassen.

Die aktuelle Regelung ist ein Kompromiss, auf den sich der Bundestag 1995 nach jahrelangem Streit verständigt hat. Eine Neuregelung der Gesetzeslage war nötig, weil nach der Wiedervereinigung die beiden Rechtsordnungen von West- und Ostdeutschland angeglichen werden mussten. In der alten Bundesrepublik galt die sogenannte Indikationslösung, die Abbrüche nur in besonderen Notlagen straffrei stellte, etwa nach einer Vergewaltigung. In der DDR wiederum war es für Frauen legal, innerhalb der ersten zwölf Wochen eine Schwangerschaft zu unterbrechen. Bis zur Lösung des Streits brauchte es zwei Anläufe. Die Parlamentsdebatten im Bundestag waren denkwürdig, denn die Positionen klafften weit auseinander. Diskutiert wurde in gegenseitigem Respekt, aber mit klaren Haltungen. Der CDU-Abgeordnete Volker Kauder gab 1992 im Bundestag zu Protokoll:

"Es geht vielmehr darum, dass nach unserer Rechtsordnung und unserem Bild vom Menschen kein Mensch das Recht hat, über das Lebensrecht eines anderen Menschen zu befinden. Niemand hat das Recht, sich Lebenschancen auf Kosten eines anderen zu suchen. Und da der Embryo menschliches Leben ist, ist der Staat nach meiner Auffassung verpflichtet, dieses Leben auch mit dem Strafrecht zu schützen. Und ich bin nach wie vor der Auffassung, dass Strafrecht bewusstseinsbildende Kraft hat.

Die Tötung ungeborener Kinder muss deshalb grundsätzlich verboten bleiben. Abtreibung, die im Übrigen den Frauen ja nicht wirklich hilft, ist für mich nur in den beschriebenen Indikationen zu rechtfertigen. Es kommt aber heute auch darauf an, eine Fristenregelung zu verhindern." Genau für diese Fristenregelung und damit den Gruppenantrag von SPD und FDP plädierte seine Partei- und Fraktionskollegin Rita Süssmuth, die damals Präsidentin des Bundestages war.

Süssmuth konnte ihren Antrag durchsetzen – zunächst

"Ich frage mich, warum in dieser Not- und Konfliktlage eigentlich dem Arzt oder nachfolgend dem Richter, dem Staatsanwalt, mehr Kompetenz, mehr Verantwortung zugesprochen wird als der Frau, die die Verantwortung nicht nur jetzt, sondern ein Leben lang für das Kind, für die Kinder übernimmt. Hören wir deswegen endlich auf, die Frauen für entscheidungsunfähig, für nicht verantwortungsfähig zu halten!"

Nach 16-stündiger Debatte stimmte der Bundestag schließlich für den von Rita Süssmuth unterstützten Gruppenantrag. Eine Abtreibung war damit nach verpflichtender Beratung und innerhalb der Zwölf-Wochen-Frist nicht rechtswidrig. Doch das Gesetz hielt nicht lange. Nach einer Klage des Freistaats Bayern und zahlreicher Unions-Abgeordneter kassierte es das Bundesverfassungsgericht – bis sich das Parlament Mitte der 1990er-Jahre auf ebenjenen Gesetzes-Kompromiss einigte, der seither gilt.

Volker Kauder sitzt noch heute als Abgeordneter im Parlament. Bis zum Herbst 2018 war er Vorsitzender der Unions-Fraktion im Bundestag. In dieser Rolle hat er auch ein Grußwort geschrieben – für eine Veranstaltung von Abtreibungsgegner*innen in Berlin. Im Namen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion dankte er den sogenannten Lebensschützern für ihre Arbeit und beklagte die Zahl der Abtreibungen in Deutschland. Kauder will sich heute zum Thema Schwangerschaftsabbruch und zu den Bundestagsdebatten von damals nicht mehr äußern. Der Grundsatzkonflikt und die Frage, ob Schwangerschaftsabbrüche im Strafgesetz geregelt werden sollten, schwelen bis heute weiter.

Gehört der Schwangerschaftsabbruch ins Strafgesetz?

"Also, dass es im Strafgesetzbuch steht, finde ich nicht in Ordnung. Es ist keine Straftat. Die Frau hat ihren eigenen Körper, kann darüber bestimmen und soll da auch darüber bestimmen und derjenige, der ihr hilft, sollte auch nicht kriminalisiert werden." Sagt Gynäkologin Wiebke Herter. Eine Meinung, die die Bundestagsabgeordnete Cornelia Möhring teilt. Sie ist frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion und erfragt regelmäßig beim Statistischen Bundesamt die Anzahl der Stellen, die noch Abbrüche durchführen.

"Der Knackpunkt ist tatsächlich, dass dadurch, dass der 218 und 219a, beide Paragrafen, im Strafgesetzbuch stehen, es natürlich logischerweise zu einer Kriminalisierung kommt. Also, die stehen hinter Mord und Totschlag, da sind die im Strafgesetzbuch geregelt. Es ist also unter bestimmten Bedingungen erlaubt, einen Abbruch vorzunehmen. Aber es ist halt kein Recht."

Möhring hatte sich in der Vergangenheit selbst dazu entschieden, ein Kind nicht auszutragen. Sie spricht offen darüber, auch damit das Thema nicht länger ein Tabu bleibt.

"Ich habe tatsächlich zwei solcher Situationen erlebt, sie waren völlig unterschiedlich. Der erste Abbruch, da war ich noch sehr jung. Das war auch der Grund. Ich war gerade mal 18, 19 oder so, und in einer eher nicht dauerhaften Beziehung und da war klar, das geht irgendwie gar nicht. Da wäre das mit der weiteren Ausbildung eine Katastrophe gewesen. Da haben sie mich auf die Geburtsstation im Krankenhaus gelegt, also, zwischen die Mütter mit ihren Kindern. Ich meine, ich war gefestigt in meiner Entscheidung. Aber ich habe in der Situation auch gedacht: Was ist denn mit einer Frau, die vielleicht nicht so sattelfest ist in ihrer Entscheidung? Aber dann, da war ich Anfang 40 und bin schwanger geworden. Und das war für mich völlig klar, nein, echt nicht. Ich habe einen sehr wohlgeratenen Sohn, aber ein Kind in dem Alter, das war für mich überhaupt gar keine Frage, für meinen Mann auch nicht. Und da bin ich ganz selbstbewusst natürlich zur Beratungsstelle; und war dann im Krankenhaus zum medikamentösen Abbruch. Und da hat tatsächlich die Ärztin einen Ultraschall gemacht, und hat dann tatsächlich diesen Spruch gebracht: "Sind Sie sich wirklich sicher? Noch ist es nicht zu spät. Gleich wenn ich Ihnen die Tabletten gebe, dann ist es zu spät. Und denken Sie daran, wenn Sie in zehn Jahren ein Kind in dem Alter sehen, dann werden Sie vielleicht Ihre Entscheidung bereuen". Das fand ich unglaublich."

Stigmatisierung von Ärzten mindert deren Bereitschaft

Die Linken-Politikerin argumentiert, dass viele Medizinerinnen auch wegen der rechtlichen Stigmatisierung den Eingriff nicht machen wollen – und sich in der Folge die Versorgung betroffener Frauen verschlechtere. Yvonne Magwas, Vorsitzende der Frauengruppe in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hält dagegen.

"Die Frage ist, möchte es denn jede Klinik tun, möchte es jeder Arzt tun. Es liegt ja auch im Ermessen der entsprechenden Ärztinnen und Ärzte und der Kliniken. Also, ich sage mal, ich bin auch gern eine Verfechterin für Kinder zu sprechen und nicht immer nur dagegen."

Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zu den Meldestellen kennt Magwas nicht, sagt aber: Wer einen Abbruch machen möchte, könne dafür auch eine Beratungsstelle und einen Arzt finden. In einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes steht, dass die An- und Rückreise zu einer Praxis an einem Tag machbar sein soll. Magwas‘ Parteikollege Marcus Weinberg, familienpolitischer Sprecher der Unions-Fraktion, äußert sich vorsichtiger zur Versorgungslage. Er fordert die Länder auf, diese überall sicherzustellen, sagt aber:

"Wir bleiben ganz klar bei der Position, dass an Paragraf 218 und auch an 219 nicht gerüttelt wird."

Die FDP will ebenfalls nicht an die aktuelle Regelung des Paragrafen 218 ran. Dafür aber Grüne, Linke und SPD. Sie fordern in ihren Bundestagswahlprogrammen, ihn aus dem Strafgesetz zu streichen – und, wie es bei der SPD heißt, dass "Länder und Kommunen dafür sorgen, dass Krankenhäuser, die öffentliche Mittel erhalten, Schwangerschaftsabbrüche als Grundversorgung anbieten."

Es fehlen Daten über die Zahl der Abbrüche

Die Länder sind dafür verantwortlich, die Versorgung zu sichern und ausreichend Einrichtungen anzubieten. Doch wie eine Deutschlandfunk-Umfrage unter allen 16 Bundesländern zeigt, bekräftigen zwar alle Länder, diese sicherzustellen, viele können allerdings nicht angeben, wie viele Praxen und Kliniken genau bei ihnen Abbrüche durchführen. Und eigene, öffentlich einsehbare Ärzte-Listen führen nur Hamburg, Bremen und Niedersachsen. In Baden-Württemberg, wo der Mangel der Landesregierung bekannt ist, wollte die ehemalige grüne Staatssekretärin Bärbel Mielich bei den Einstellungsgesprächen ansetzen. Gegenüber der Tageszeitung taz hatte sie 2020 angekündigt, prüfen zu lassen, ob Universitätskliniken zum Angebot von Schwangerschaftsabbrüchen verpflichtet werden können; etwa indem beim Bewerbungsgespräch berücksichtigt wird, ob Ärztinnen und Ärzte bereit sind, den Eingriff vorzunehmen.

"Das widerspricht meiner Auffassung von der Ausübung eines freien Berufes als Arzt. Das würde dazu führen, dass der Arzt gegebenenfalls, um diese Stelle zu bekommen, sich verpflichtet fühlen würde, das zu machen und dann hat das nichts mehr mit freier Gewissensausübung zu tun." Sagt die Vize-Präsidentin der Bundesärztekammer Ellen Lundershausen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen sah das wohl ähnlich. Auch er sprach sich gegen den Vorstoß aus – und Parteikollegin Bärbel Mielich zog ihre Forderung zurück. Besonders Kliniken mit kirchlichen Trägern weigern sich meist, Abtreibungen durchzuführen. Ein wissenschaftliches Gutachten des Deutschen Bundestages allerdings kommt zu einem anderen Ergebnis. Zwar könne der einzelne Arzt oder die Ärztin den Eingriff ablehnen, für eine ganze Klinik gelte das aber nicht. Generell, sagt Cornelia Möhring, trage das gesellschaftliche Klima dazu bei, dass Mediziner und Krankenhäuser oft nicht mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch in Verbindung gebracht werden wollen.

Pro-Familia-Bundesverband fordert Schutzzonen

Mehrere Beratungsstellen des Verbands Pro Familia haben seit Jahren mit Belästigungen zu kämpfen, sagt dessen Vorsitzende Dörte Frank-Boegner: "Das heißt, Beratungsstellen werden regelrecht belagert. Es gibt die Bewegung 40 Days for Life zum Beispiel, das sind fundamentalistische Christen, die vor den Beratungsstellen die Frauen versuchen, von einer Beratung zum Schwangerschaftsabbruch abzuhalten."

Zum Beispiel in Frankfurt am Main: Wochenlang hielten dort radikale Abtreibungsgegner*innen Mahnwachen ab, beteten, sangen, hielten Plakate hoch. Viele Frauen fühlten sich verunsichert, erzählt Hannelore Sonnleitner-Doll. Seit 30 Jahren arbeitet sie als Ärztin bei Pro Familia Frankfurt und berät unter anderem Frauen, die überlegen, eine Schwangerschaft abzubrechen. "Es macht keine Frau leichtsinnig einen Schwangerschaftsabbruch. So was habe ich noch nie erlebt in all den Jahren."

Im August 2019 erließ schließlich das hessische Innenministerium, dass Städte und Gemeinden die Mahnwachen nur noch in einer bestimmten Entfernung zulassen dürfen. Seither müssen die sogenannten Lebensschützer in Frankfurt am Main mindestens 150 Meter weit weg von der Beratungsstelle stehen. Solche Schutzzonen fordern der Pro-Familia-Bundesverband sowie die Grünen für ganz Deutschland. Die Drohungen und Belästigungen könnten auch eine Erklärung dafür sein, dass die Liste der Bundesärztekammer, auf die sich die zu Abbrüchen bereiten Ärzte eintragen lassen können, nur schleppend angenommen wird. Seit sie 2019 eingeführt wurde, haben sich bundesweit rund 360 Medizinerinnen aufnehmen lassen. Mehr wären schön, sagt Ellen Lundershausen von der Bundesärztekammer, aber es sei ein Anfang.

Vorwürfe gegen Gesundheitsminister Jens Spahn

Die Liste ist das Ergebnis des letzten großen Streits um Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland. Dabei ging es vor allem um das Werbeverbot für Abtreibungen, welches Paragraf 219a im Strafgesetzbuch vorschreibt. Nach dem Protest einer Ärztin und der dadurch ausgelösten Debatte reformierte der Bundestag 2019 das Gesetz. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, nannte die Lösung damals einen Kompromiss, der Frauen bessere Informationsmöglichkeiten bieten sollte. FDP, Linke, Grüne und auch der Koalitionspartner SPD waren für die komplette Abschaffung des Paragrafen 219a – und kritisierten den Bundesgesundheitsminister scharf für dessen Umgang mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch. Die Linken-Politikerin Cornelia Möhring zur Bilanz von Jens Spahn:

"Ja, hundsmiserabel ist das. Also, im Prinzip hat er nichts gemacht. Die Studie, die er auf den Weg gebracht hat in der Hochzeit der Auseinandersetzung um den 219a, die sollte ja erst das sogenannte Post-Abortion-Syndrome erforschen, wobei alle Welt gesagt hat, das ist schon lange erforscht, und es gibt es nicht."

Linke-Politikerin: Kostenkatalog der Krankenkassen erweitern

Bis Ende 2023 laufen die Forschungsprojekte noch, heißt es im Bundesgesundheitsministerium. Als allererstes, so Möhring, müsse Spahns Nachfolgerin oder Nachfolger dafür sorgen, dass Schwangerschaftsabbrüche und Verhütungsmittel in den Kostenkatalog der Krankenkassen kämen. Und womöglich wird sich auch durch die Forschungsprojekte zeigen, wie gut oder wie schlecht die Versorgungslage bei Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland wirklich ist. Diese sicherzustellen, dazu sind die Länder gesetzlich verpflichtet. Frauen haben ein Recht darauf, findet Gynäkologin Wiebke Herter.

Sie führt durch den Aufwachraum, in den manche Patientinnen nach dem operativen Abbruch kommen. An anderen Tagen liegen dort Schwangere, um die Herztöne ihres Kindes überprüfen zu lassen.

"Wir sind halt eine frauenärztliche Praxis, wo es beides gibt. Es gibt eben beides im Leben einer Frau, sage ich immer. Das ist halt das Leben. Beides gehört dazu. Und man muss jetzt nicht sagen, die einen müssen da jetzt separiert werden, nein. Sie sitzen da, sie haben ein frauenärztliches Anliegen wie die andere auch."