Viruskrankheiten, die von Tieren auf den Menschen überspringen, sind eine reale Gefahr, weil es eben dauert, Medikament oder Impfstoff zu entwickeln. Vielleicht sollte man die Tiere impfen. Rechtzeitig. Mit Spritzen durch den Dschungel zu laufen und tausende Tiere zu immunisieren, ist jedoch nicht praktikabel. Wissenschaftler forschen deshalb an Impfstoffen, die sich – genau wie eine Krankheit – ganz von alleine ausbreiten. Welches Potential hat die Idee? Und: Wie sicher ist das Ganze?

Meine Recherche zu selbstausbreitenden Impfstoffen beginnt schon lange bevor das neue Corona-Virus in Deutschland unser Leben bestimmt. Ende 2019 schreibe ich die ersten Interviewanfragen an Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, wie man Wildtiere impfen und Zoonosen verhindern könnte. Zwar berichten zu dieser Zeit bereits erste Zeitungen über eine neue Lungenkrankheit in China. Aber niemand in Europa denkt, dass wir damit ein Problem bekommen könnten. Dann kommt alles anders. Meine Recherchereisen im Frühling 2020 kann ich nicht mehr antreten, die Flüge sind gestrichen. Dafür ist das Thema umso brisanter.

Kleine Blutsauger als Tollwut-Überträger

"Alle denken, Vampirfledermäuse seien riesige Blutsauger, dabei sind sie recht klein."

Daniel Streicker forscht an der Universität Glasgow über die Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Mit der Vampirfledermaus kennt er sich besonders gut aus:

"Sie wiegen nur 40 bis 50 Gramm, und wenn sie ihre Flügel anlegen, dann passen sie leicht auf eine Hand. Ihre Flügelspannweite beträgt zwischen 25 und 30 Zentimeter. Die Fellfarbe ist sehr unterschiedlich. Einige sind braun, andere orangerot, manche haben eine fast weiße Brust. Außerdem sind sie sehr beweglich. Viele andere Fledermäuse sitzen nur auf dem Boden herum, aber die Vampirfledermäuse hüpfen und springen und galoppieren."

Ihren Namen verdanken die Fledertiere ihren rasiermesserscharfen Eckzähnen, mit denen sie Tiere oder in seltenen Fällen auch Menschen beißen, um ihnen Blut abzusaugen. Dabei übertragen sie auch Krankheiten. Seit mehr als 13 Jahren betreibt Streicker Feldforschung in Peru. Dort ist vor allem die Vampirfledermaus-Tollwut ein Problem.

"Das betrifft Kleinbauern mehr als alle anderen. Wenn die ein Tier verlieren oder zwei, dann heißt es gleich, dass kein Geld mehr für Reparaturen da ist oder die Kinder nicht mehr zur Schule gehen können. Es ist eine verheerende Krankheit für Menschen, die sowieso schon in vernachlässigten Gemeinden leben."

Besser impfen als vergiften?

Bisher kennen die Menschen vor Ort nur eine Strategie gegen die Vampirfledermaus-Tollwut:

"In den letzten vierzig bis fünfzig Jahren haben die Leute versucht, das Problem zu lösen, indem sie die Fledermäuse töten. Sie machen das meist so, dass sie einige Fledermäuse fangen, eine giftige Paste auf ihr Fell auftragen und die anderen Fledermäuse dieses Gift dann ablecken. Aber diese Methode ist nicht sehr effizient. Sie tötet zwar Fledermäuse, aber sie stoppt die Ausbreitung von Tollwut nicht. Wir haben uns also gefragt, ob wir diese Praxis nicht auch nutzen könnten. Aber anstatt eines Gifts würden wir einen Impfstoff verwenden."

Denn dann wären sie vor Tollwut geschützt und könnten die Krankheit nicht mehr in die Dörfer tragen. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, wie gut sich eine aufs Fell aufgetragene Substanz in der Fledermauskolonie ausbreitet. Also flog der Biologe wieder einmal nach Peru in die Hauptstadt Lima. Von dort ging es eine knappe Stunde mit dem Auto weiter, bis er und sein Team an großen Abwassertunneln ankamen, in denen Vampirfledermäuse lebten. Leichte Beute für die Wissenschaftler:

"Wir mussten nur Netze vor die Tunnel spannen und konnten damit ganz einfach alle Fledermäuse fangen."

Ableck-Verbreitungsstrategie nicht allzu effektiv

Etwa einhundertfünfzig Vampirfledermäuse leben in so einer Kolonie zusammen, ein Drittel davon fingen die Wissenschaftler ein. Dann schmierten sie ihnen ein Gel aufs Fell, das den Farbstoff Rhodamin B enthielt. Wenn eine Fledermaus diesen Farbstoff aufnimmt, zeigt sich das an ihrem Fell. Unter dem Fluoreszenz-Mikroskop betrachtet leuchten die Haarfollikel grell-orange.

"Wir sind über einen Zeitraum von mehreren Wochen immer wieder zu den Abwassertunneln gefahren und haben Vampirfledermäuse gefangen. Wir haben eine Haarprobe genommen und konnten daran sehen, wie viele von ihnen das Gel von einer anderen Fledermaus abgeleckt hatten. Das zeigte uns, wie gut sich ein Impfstoff verbreiten würde. Oder wie gut sich das Gift verbreitet, das gerade eben genutzt wird."

Jede Fledermaus gab den Farbstoff offenbar an ein bis zwei andere Fledermäuse weiter. Das klingt zunächst nicht nach viel. Aber es würde die Rate der geimpften Fledermäuse immerhin verdoppeln oder gar verdreifachen und die Tollwut weiter eindämmen. Noch besser wäre es natürlich, wenn ein Impfstoff sich unabhängig von der Fellpflege verbreiten würde. Wenn er von Tier zu Tier springen würde, sich also genau so ausbreiten würde, wie es Viren tun: über Körperflüssigkeiten oder Tröpfchen, die beim Rufen und Atmen in die Umgebungsluft gelangen. Viren wären ideale Vehikel für die Verteilung von Impfstoffen. Genau daran arbeiten Daniel Streicker und andere Forscher bereits.

Viren als Vehikel für Impfstoffe

Ich bin zum Telefonieren mit Michael Jarvis verabredet. Der Virologe arbeitet an der Universität Plymouth in Großbritannien und beschäftigt sich schon lange mit der Idee von sich selbst ausbreitenden Impfstoffen:

"Wir haben 2008 angefangen, vor allem mit Ebola und andere hoch-pathogene Erregern wie dem Lassavirus. Wenn man Tiere dagegen impfen könnte, würde das die Viren aufhalten, bevor sie auf den Menschen überspringen. Und es hätte auch einen Nutzen für die Tiere selbst. Ebola ist in Afrika ein riesiges Problem für Menschenaffen, diese Tiere sterben genauso oft oder sogar noch öfter als Menschen. Das hätte also auch einen positiven Effekt auf die Arterhaltung."

Jarvis entwickelte in seinem Labor einen Ebola-Impfstoff, den er zunächst an Mäusen testete.

"Wir haben angefangen mit der direkten Impfung an Mäusen mit einem Cytomegalievirus, das Ebola-Antigene enthält. Wir wollten wissen, ob das vor Ebola schützen kann. Das war 2011. 2015, glaube ich, haben wir demonstriert, dass es geht. Man bekommt eine lang anhaltende Immunität, die quasi das gesamte Mäuseleben lang hält - nach einer einzigen Impfung. Das ist ziemlich beeindruckend."

"Schluckimpfung" mit Fress-Ködern

2015 war auch das Jahr des bis heute größten Ebola-Ausbruchs in Westafrika mit über 11.000 Toten. Wieder einmal war es dem Ebola-Virus gelungen, von einem Tier auf den Menschen überzugehen. Solche wiederkehrenden Ausbrüche hätte Jarvis mit seinem Impfstoff gern verhindert – aber so weit war er damals noch lange nicht.

Einen Impfstoff zu haben, ist die eine Sache. Wie man ihn am besten zu den verschiedenen Tierspezies bringt, hängt auch von deren Ernährungsvorlieben ab.

"Für Tollwut hat man sich in Nordamerika und Europa damit geholfen, dass man mit Impfstoff versehene Köder aus Flugzeugen abgeworfen hat. Wenn Waschbären diese Köder fressen, sind sie geimpft."

Sagt Scott Nuismer von der Universität Idaho, ein Kooperationspartner von Michael Jarvis. Aber nicht jede Impfung funktioniert als Schluckimpfung. Und nicht jedes Tier frisst ausgelegte Köder. Diese Methode ist also nur begrenzt auf andere Krankheiten und Tierarten übertragbar.

"Köder mit Impfstoff sind die einzige Option, solange man noch keine selbstausbreitende Impfung hat. Denn man könnte gar nicht alle Nagetiere einfangen, das wäre hoffnungslos. Aber ich denke, wir könnten durchaus 20 Tiere fangen, sie impfen und wieder freilassen. Ein selbstausbreitender Impfstoff wäre skalierbar."

Ein harmloses Virus als "Rückgrat" des Impfstoffs

Die geimpften Tiere berühren andere, fressen mit ihnen am selben Kadaver, atmen dieselbe Luft. So könnte auch ein Impfstoff durch die Population wandern. Die Entwicklung eines solchen Impfstoffes ist nicht ganz einfach. Und die Wissenschaftler distanzieren sich bewusst von der Idee, das krankmachende Virus in abgeschwächter Form als Impfstoff zu verwenden. Nuismer:

"Impfstoffe basierten lange Zeit auf einer abgeschwächten Form des Krankheitserregers. Man lässt das Virus lange Zeit unter unnatürlichen Bedingungen wachsen, bei niedrigen Temperaturen zum Beispiel oder in artfremden Zellen, sodass es weniger gefährlich wird. Das Problem ist, dass sich so eine abgeschwächte Form wieder in das gefährliche Virus zurückverwandeln kann. Genau das ist bei einer älteren Variante des Polio-Impfstoffs passiert."

Stattdessen setzen Scott Nuismer und Michael Jarvis auf sogenannte rekombinante Vektorvakzine.

"Man braucht dafür ein harmloses Virus, das sich gut in der Population ausbreitet, die man impfen will. Die DNA dieses harmlosen Virus ist das Rückgrat des Impfstoffs, da kopiert man dann ein Gen aus dem gefährlichen Virus hinein, das eine Immunantwort auslösen kann."

Cytomegalovirus ist "ideales" Verbreitungsvehikel

Rekombinante Impfstoffe werden bereits in klinischen Studien getestet, zum Beispiel gegen HIV. Auch bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das neue Corona-Virus kommt diese Technologie zum Einsatz. Neu hinzu kommt jetzt, dass die Impfstoffe sich von alleine ausbreiten sollen. Das harmlose Virus, dessen DNA als Rückgrat dienen soll, muss also gleichzeitig hochinfektiös sein, erklärt Michael Jarvis:

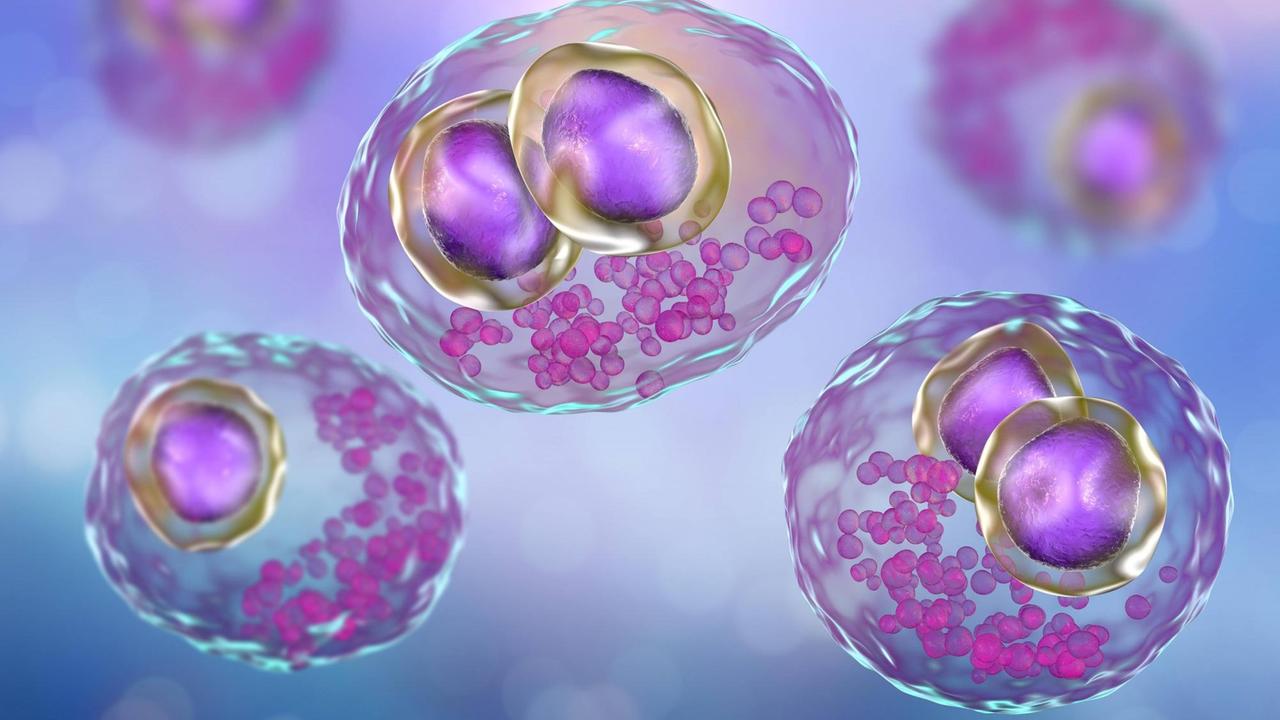

"Die Evolution hat für uns ein Virus erschaffen, das sich ideal für einen selbstausbreitenden Impfstoff eignet. Das CMV, also Cytomegalovirus, breitet sich innerhalb einer Population sehr gut aus. Im Blut ist es fest an die Blutzellen geheftet. In der Muttermilch jedoch wird es von den Zellen abgekoppelt und in die Muttermilch abgegeben, sodass es sich auf die nächste Generation überträgt."

Auch über Speichel, Urin oder Sperma kann sich CMV übertragen. Und so gut wie Cytomelagoviren sich innerhalb einer Spezies ausbreiten können, so schlecht sind sie darin, auf andere Arten überzugehen.

Gutartig, artspezifisch und immer wieder infektiös

"Das Virus hat sich seit vermutlich 80 Millionen Jahren mit seinem Wirt gemeinsam entwickelt. Es ist daher sehr artspezifisch. Es gibt Tierexperimente, wo man versucht hat, nahe verwandte Arten mit dem gleichen Virus zu infizieren, aber es kann die Artbarriere nicht überwinden."

Ein Cytomegalovirus, das auf Schimpansen spezialisiert ist, kann zum Beispiel nicht auf Gorillas übergehen. Oder, um es mit der nötigen wissenschaftlichen Ungenauigkeit zu sagen: So ein Ereignis ist bisher unbekannt und zudem extrem unwahrscheinlich. Außerdem ist das Cytomegalovirus gutartig, nur in sehr seltenen Fällen kann es bei Säugetieren wie Menschen zu Schädigungen des Fetus kommen, die aber durch die Impfviren angesichts der weiten Verbreitung von CMV kein zusätzliches Risiko darstellen. Bei Tieren mit normalem Immunsystem verursacht es kaum Krankheitssymptome. Und noch eine andere Eigenschaft ist es, die das Virus besonders macht. Es kann einen Wirt immer wieder neu infizieren.

"Eine vorausgegangene Immunisierung verhindert nicht eine erneute Infektion mit demselben CMV. Das ist außergewöhnlich. Selbst wenn man bereits eine gute Immunantwort gegen CMV hat, schützt das nicht vor einer erneuten Infektion."

Diese Eigenschaft ist wichtig, da Cytomegaloviren weit verbreitet sind. Wären alle Tiere nach einmaligem Kontakt mit einem natürlich vorkommenden CMV immunisiert, dann würde die Herdenimmunität die Ausbreitung stoppen. Cytomegaloviren waren also der perfekte Vektor für den selbstausbreitenden Ebola-Impfstoff aus Plymouth.

Labor-Transportvirus ist zu zahm geworden

Nachdem die Impfung bei Mäusen so erfolgreich verlaufen war, machte sich Michael Jarvis an den nächsten Schritt. Denn Ebola wird in der Natur nicht von Mäusen auf den Menschen übertragen, sondern höchstwahrscheinlich von Fledermäusen oder Affen.

"Wir haben dann das Goldstandard-Experiment gemacht, also an nicht-menschlichen Primaten. Auch hier ging es darum, ob eine direkte Impfung mit CMV-Ebola-Impfstoff gegen Ebola schützt und auch das war erfolgreich, das haben wir 2016 veröffentlicht."

Jetzt arbeitet Jarvis mit seinem Team daran, das CMV aus dem Labor wieder fit zu machen für das wahre Leben. Denn die lange Zeit in der Petrischale hat dazu geführt, dass das Virus zu zahm geworden ist.

"Im Labor züchtet man Viren in Glasschalen. Wenn man das tut, verlangt man vom Virus nichts anderes, als nur die Gene zu behalten, die für das Wachstum in Glasschalen wichtig sind. Gene, die es für die Infektion von Epithelzellen braucht, werden vom Virus nach und nach aussortiert. Diese Gene sind aber der Schlüssel dazu, dass das Virus sich gut ausbreiten kann."

Infektionsgene müssen repariert werden

Beim Vergleich mit wilden Cytomegaloviren hat Michael Jarvis insgesamt 12 Stellen im Genom ausfindig gemacht. Diese Mutationen will er jetzt reparieren.

"Wir sind zurzeit daran, dem CMV aus dem Labor die Fähigkeit zurückzugeben, Zellen zu infizieren und sich auszubreiten. Bisher hat noch niemand gezeigt, dass ein rekombinantes CMV aus Rhesus-Affen sich von einem Tier zum nächsten ausbreiten kann. Wir denken natürlich, dass es das kann, in der Natur passiert das ja ständig. Aber bisher haben wir es im Labor eben noch nicht demonstriert. Wenn wir den Beweis haben, dann denkt man natürlich: Das war ja klar. Aber bis dahin ist es eben ein großer Schritt."

Weltweit arbeiten heute etwa ein Dutzend Gruppen an selbstausbreitenden Impfstoffen. Fast alle kooperieren miteinander. Zu ihnen gehört zum Beispiel auch Brian Bird von der UC Davis in Kalifornien, der in den Wäldern nach noch unbekannten Viren sucht, die zur Gefahr für den Menschen werden könnten.

Michael Jarvis hat inzwischen sogar eine eigene Firma gegründet, um seine selbstausbreitenden Impfstoffen für Tiere weiterzuentwickeln. Andere Forscher waren schon vor zwanzig Jahren an diesem Thema dran. Jarvis:

"Anfang der 2000er Jahre kamen ein paar wissenschaftliche Fachartikel heraus, in denen spanische Wissenschaftler ihre Versuche beschrieben haben, Wildkaninchen in Spanien mit selbstausbreitenden Impfstoffen gegen zwei Krankheiten zu immunisieren. Sie haben sogar Feldversuche durchgeführt, aber das dann nicht weiter vorangetrieben."

Kaninchenjäger als Auftraggeber für Virologen

Auch ich bin bei meiner Recherche über diese Arbeit aus den frühen 2000er-Jahren gestolpert. Und habe zu einem der Wissenschaftler von damals Kontakt aufgenommen.

Juan Bárcena ist Virologe und arbeitet heute an einem Forschungsinstitut in Madrid, das sich mit Tiergesundheit beschäftigt. Vor knapp zwanzig Jahren war sein Geldgeber nicht die spanische Regierung oder eine andere offizielle Behörde, sondern: der spanische Jagdverband.

"Die Jäger wollten eine Impfung, die Kaninchen schützt. Also haben sie uns bezahlt und wir haben es gemacht."

Die Sache ist etwas bizarr: Die Jäger wollten die Kaninchen vor dem Tod durch Krankheit schützen, damit sie weiterhin erfolgreich auf Kaninchenjagd gehen konnten.

"Ich finde nicht, dass es ein Problem ist, wenn Jäger keine Kaninchen schießen können - aber gut, sie haben mich bezahlt. Und die schwindende Kaninchenpopulation verursacht ja auch Probleme für Raubtiere wie zum Beispiel den Spanischen Kaiseradler oder den Pardelluchs, für die Wildkaninchen die Nahrungsgrundlage sind. Ich glaube also, wir haben versucht, etwas Gutes für die Umwelt zu tun."

Frühe Experimente zu "rekombinanten Vektorvakzinen"

Wildkaninchen in Spanien sind gleich von zwei Viruskrankheiten bedroht: dem Myxoma-Virus und dem RHD-Virus. Gegen beide sollte der sich selbst übertragende Impfstoff immunisieren. Juan Bárcena baute also ein rekombinantes Vektorvakzin zusammen: Myxoma-Rückgrat mit ein wenig RHD-Erbgut. Anders als Jarvis und Nuismer versuchte Juan Bárcena, direkt eine abgeschwächte Form des krankmachenden Myxoma-Virus als Rückgrat zu verwenden.

"Am Anfang unseres Forschungsvorhabens war uns klar, dass dieses Virus aus dem Labor sich vermutlich nicht mehr in der freien Wildbahn würde ausbreiten können. Die erste Herausforderung war also, in der Natur ein natürlich abgeschwächtes Myxoma-Virus zu finden. Das Konzept war: Wenn man es draußen bei den Kaninchen findet, dann sollte es sich auch selbstständig ausbreiten können."

Das ideale Virus würde sich zwar noch ausbreiten, aber keine Krankheitssymptome mehr hervorrufen.

"Die Jäger halfen also dabei, ein Kaninchen zu finden, das Myxoma-Symptome aufwies, aber noch lebte. Sie sammelten Proben in ganz Spanien. Ich war in die Tests nicht involviert, aber ich weiß, dass 90 Prozent der gefundenen Myxoma-Viren in unseren Tests extrem tödlich waren. Von fünf Kaninchen sind fünf daran gestorben, das ist normal für dieses Virus. Die waren für uns nicht brauchbar. Aber von all den Proben gab es eine, an der kein Kaninchen gestorben ist. Es blieb lediglich eine kleine Narbe an der Einstichstelle, die Tiere haben überlebt und sich erholt."

Freilandversuche auf einer unbewohnten Mittelmeerinsel

Juan Bárcena hatte ein Virus, das als Rückgrat für seinen Impfstoff taugen konnte. Er kopierte ein Gen aus dem RHD-Virus hinein. Dann starteten die Feldversuche. Zuerst auf einer kleinen unbewohnten Insel im Mittelmeer:

"Bei dem Experiment ging es vor allem um die Biosicherheit. Wir wollten zeigen, dass nichts Ungewöhnliches passiert, wenn man dieses Virus in die Welt entlässt. Dass die Kaninchen nicht sterben und auch die anderen Wildtiere dort nicht leiden. Aber natürlich wollten wir auch sehen, ob das Virus sich ausbreitete."

Etwa 300 Kaninchen lebten auf der Insel. Davon impften die Wissenschaftler etwa ein Viertel. Ein weiteres Viertel wurde ebenfalls gefangen und galt offiziell als "Kontakt" der geimpften Wildtiere. Nach einigen Wochen kehrten sie zu der Insel zurück, fingen sie erneut, und untersuchten Blutproben auf Antikörper. Das Ergebnis: etwa die Hälfte der ungeimpften Kaninchen hatten Antikörper gegen beide Viruserkrankungen entwickelt. Es sah vielversprechend aus.

Impfvirus war nicht "besonders erfolgreich"

Doch Juan Bárcena blieb vorsichtig.

"Die Kaninchenpopulation auf der Insel ist eine künstliche. Die Jäger bringen die Kaninchen dorthin, damit sie sie jagen können. Oder sie sterben eben an einer Krankheit. Aber Fraßfeinde zum Beispiel gibt es dort keine. Was ich sagen will: Die Situation war nicht vergleichbar mit dem Festland."

Das nächste Experiment fand auf dem Festland statt, in einer Art riesigen Kaninchenfarm, in der man versucht hat, natürliche Bedingungen nachzubilden. Doch die Ergebnisse dieses Versuchs waren entmutigend. Das Impf-Myxomavirus konnte sich nur schlecht in der Population ausbreiten. Der Jagdverband drehte den Geldhahn zu, die Experimente wurden eingestellt.

"Wir haben schon am Anfang gemerkt, dass unser Virus nicht besonders erfolgreich darin war, sich auszubreiten. Ich glaube, unter den für das Virus optimalen Bedingungen, wenn wir es zur richtigen Zeit am richtigen Ort freigelassen hätten, hätte es sich vielleicht besser verbreitet. Aber es wäre niemals ein Virus geworden, das sich über das ganze Land oder den ganzen Kontinent hätte ausbreiten können."

Konkurrierende Impfviren mit gegenteiligem Ziel

Was Juan Bárcena zu der Zeit noch nicht wusste: Wissenschaftler in Australien hatten ebenfalls ein rekombinantes Vektorvakzin auf Basis des Myxoma-Virus entwickelt. Jedoch genau mit dem gegenteiligen Ziel. Denn nachdem Kaninchen auf den australischen Kontinent eingeschleppt worden waren, litt die dort heimische Fauna. Das australische Virus sollte also die Kaninchen nicht schützen, sondern unfruchtbar machen und ausrotten.

"Was wir damals nicht bedacht haben, ist, was passieren würde, wenn unser Virus, das in Spanien sinnvoll ist, wenn sich das nach Australien ausbreiten würde. Oder andersherum, wenn das australische Virus seinen Weg nach Europa finden würde. Ich denke, es sollte internationale Regularien über diese Dinge geben."

Es mutet überhaupt etwas seltsam an, dass ein privater Geldgeber Molekularbiologen dafür bezahlen kann, ein gentechnisch verändertes Virus zu erschaffen, um Wildkaninchen zu retten. Bárcena jedenfalls hält von der Idee nicht mehr allzuviel.

Tier-Impfstoffe lassen sich schneller entwickeln

Doch Michael Jarvis und Scott Nuismer geht es bei ihrem Projekt auch nicht um Kaninchen. Es geht darum, im besten Fall die Menschheit vor tödlichen Viren zu schützen. Scott Nuismer:

"Der Schwerpunkt liegt ganz klar auf Pathogenen, die eine Gefahr für den Menschen darstellen und für die wir bisher keine Impfstoffe für Menschen haben. Und wir können Tiere nicht mit konventionellen Methoden impfen, weil das einfach unmöglich ist, rauszugehen und 5000 kleine Nagetiere zu impfen. Hier sehe ich wirklich das große Potential."

Impfstoffe für Tiere lassen sich wesentlich schneller entwickeln als solche für Menschen, erklärt Michael Jarvis:

"Statt zu warten, bis ein Virus den Sprung in die menschliche Population geschafft hat, kann man die Zeit nutzen, und die Tiere impfen. Die Entwicklung eines Impfstoffs für Menschen dauert normalerweise fünfzehn bis zwanzig Jahre. Für Tiere sind es eher zwei bis fünf Jahre. Das liegt einfach daran, dass Tiere nicht so lange leben und unter anderem deshalb die Sicherheitsanforderungen an neue Impfstoffe viel geringer sind."

Ebola ist nicht das einzige Zoonose-Problem

Und Michael Jarvis denkt bei seinem Projekt auch nicht nur an die Eindämmung von Ebola, sondern an alle möglichen Zoonosen:

"All diese neu aufkommenden Pathogene waren unbekannt, bevor sie erstmals im Menschen aufgetreten sind. Wir haben jetzt viel über Ebola gesprochen, aber es gibt noch mehr. Das Marburg-Virus, ein Ebola-Verwandter, ist mehrere Male auf den Menschen übergesprungen. MERS, SARS, Nipah, Hendra, all diese Viren waren unbekannt, bevor sie im Menschen aufgetaucht sind. Und man weiß nicht, was als nächstes kommt. Wir wollen daher Impfvektoren entwickeln, in die man ganz schnell je nach Bedarf ein neues Antigen einbringen kann. Denn man weiß erst, welches Virus als nächstes kommt, wenn es bereits im Menschen aufgetreten ist."

Anders als das neue Sars-CoV2-Coronavirus können viele Viren, die vom Tier auf den Menschen übergehen, nicht von Mensch zu Mensch springen. Eine Impfung der Tiere würde also verhindern, dass sich immer wieder Menschen bei Tieren mit diesen Krankheiten infizieren, so wie es mit dem Nipah-Virus in Bangladesch, dem MERS-Virus in Ländern des Nahen Ostens oder weltweit mit dem Hantavirus geschieht. Scott Nuismer:

"Vielleicht ein wenig ab vom Thema, aber man muss auch bedenken, dass die Alternative häufig darin besteht, die Tiere massenweise zu töten. Das tun sie in Lateinamerika mit Vampirfledermäusen. Und das wurde in Europa mit Dachsen gemacht, die Tuberkulose übertrugen. Für mich ist ein übertragbarer Impfstoff eine viel attraktivere Idee. Anstatt alle Tiere zu töten, könnte man sie impfen und das Virus ausrotten. Dann blieben die tierischen Lebensgemeinschaften intakt."

Selbstausbreitende Impfstoffe bleiben umstritten

Doch nicht alle Wissenschaftler sind so euphorisch wie Scott Nuismer und der Fledermausforscher Daniel Streicker. Juan Bárcena mahnt an, dass es dringend eine Debatte über diese Technologie brauche. Denn Regularien für die Produktion oder Freisetzung solcher selbstausbreitender Impfstoffe fehlen bisher.

"Das alles sollte nicht allein in der Hand von Molekularbiologen liegen, denn deren Fachgebiet ist nun mal nur die Molekularbiologie. Ich bin der Meinung, dass wir ein internationales Regelwerk für diese Aktivitäten brauchen."

Allerdings gibt es durchaus Ähnlichkeiten zu anderen Methoden zur Eindämmung von Krankheitserregern, die bereits kontrovers diskutiert werden. Da wären zum Beispiel der "Gene Drive", eine beschleunigte Vererbung einer genetischen Veränderung. Mit dessen Hilfe sollen krankheitsübertragende Mückenpopulationen ausgerottet oder an der Verbreitung von Pathogenen gehindert werden. Oder die gezielte Infektion von Moskitos mit dem Bakterium Wolbachia, das ebenfalls die Ausbreitung von Dengue-Fieber, Zika, Chikungunya oder Gelbfieber stoppen soll. Doch welche Risiken würden überhaupt von einem Impfvirus ausgehen?

Risikoabschätzung durch die Wissenschaftler

Das habe ich auch alle meine Interviewpartner gefragt.

"Ich habe lange über diese Frage nachgedacht. Wir nehmen als Rückgrat ein Virus, das bereits in der Tierpopulation zirkuliert und bauen ein Gen aus einem anderen Virus ein. Es ist für mich wirklich schwer vorstellbar, wie daraus ein Frankensteinvirus entstehen sollte, das die Weltherrschaft übernimmt und alles vernichtet."

…sagt Scott Nuismer. Vermutlich würde sich das zusätzliche Gen gar nicht in der Population halten, wie der Fledermausforscher Daniel Streicker erklärt:

"Wenn sich das Virus vervielfältigt, wird es vermutlich das neu eingefügte Gen irgendwann einfach wieder verlieren, denn es bietet ihm keinerlei evolutionären Vorteil. Es ist zum Überleben nicht darauf angewiesen, also wird es auch nicht daran festhalten."

Trotzdem wollen die Wissenschaftler zusätzliche Sicherheitsmechanismen einbauen, um das Impfvirus bei Bedarf "abschalten" zu können. Scott Nuismer:

"Wir arbeiten an Möglichkeiten, das Virus noch zusätzlich in Schach zu halten. Das neu eingefügte immunogene Gen soll sich absichtlich wieder aus dem Virus entfernen. Es ist nicht direkt ein Selbstzerstörungsmechanismus, aber die Idee ist, dass man das Gen einfügt, es seinen Job verrichtet und dann mit der Zeit wieder zerfällt."

Und die Einschätzung von Michael Jarvis:

"Ich sehe nicht, wie das Einfügen eines Antigens in ein harmloses Cytomegalie-Virus es irgendwie gefährlicher machen würde, aber es ist doch schön, eine Art Sicherheitsschalter zu haben. Dann hat man die Kontrolle über das Virus, nachdem man es in die Welt entlassen hat."

Die Forschung zu selbstausbreitenden Impfstoffen steckt noch in ihren Anfängen. Die gesellschaftliche Diskussion darüber steht noch aus. Die aktuelle Corona-Krise macht deutlich, welche Gefahr für die Menschheit von neuen Viren ausgeht und dass man vielleicht neue Wege braucht, um dieser Gefahr zu begegnen. Daniel Streicker:

"Ich glaube, vielleicht gab es bisher einfach noch zu große Bedenken, ein gentechnisch verändertes Virus freizulassen. Viele Leute haben Vorbehalte dagegen. Wir Wissenschaftler müssen jetzt zeigen, dass diese Technologie funktionieren kann und dass sie sicher ist. Ich hoffe, wenn uns das gelingt, können wir diese allem Anschein nach so idealen Werkzeuge auch benutzen."

Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020

Anmerkung der Redaktion: Die Recherchen zu diesem Beitrag wurden unterstützt durch ein Stipendium des European Journalism Center (EJC) im Rahmen des Global Health Journalism Grant Programme for Germany