Der Ballast der NS-Diktatur wog schwer, als er den Kampf um Gleichberechtigung der deutschen Sinti und Roma begann: Romani Rose wurde im August 1946 in Heidelberg geboren. Da war der Nationalsozialismus mit seinen Verbrechen gerade Mal ein Jahr vorbei. 500.000 Sinti und Roma waren als „Zigeuner“ verfolgt und umgebracht worden.

„Der lange Schatten von Auschwitz“, wie Romani Rose ihn nennt, lag auch schwer über seiner Familie – nur sein Vater und sein Onkel hatten den Holocaust überlebt. Ihre Erzählungen prägten Roses Kindheit – und auch ihr politisches Engagement. Doch Oskar und Vinzenz Rose fanden in der jungen Bundesrepublik kaum Gehör. Zu viele Täter saßen noch in der Verwaltung, in Gerichtssälen und in der Polizei. Die Aufarbeitung und Anerkennung des Völkermordes an den Sinti und Roma ließ lange Jahre auf sich warten, ebenso wie deren Entschädigung.

Inspiriert von 68ern und US-Bürgerrechtlern

Es war Romani Rose, dem es – bewegt von der US-Bürgerrechts- und der 68er-Bewegung – gelang, dass Sinti und Roma ab den 1970er-Jahren in der deutschen Politik mehr und mehr gehört wurden. Grund waren auch die aufsehenerregenden Aktionen, die Rose und seine Mitstreiter dafür wählten.

Mit Erfolg: 1982 wurde der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma gegründet, dessen Vorsitzender Romani Rose bis heute ist. Im selben Jahr erkannte Bundeskanzler Helmut Schmidt den Völkermord an ihnen offiziell an. 1995 dann die Anerkennung als Minderheit selbst.

Den Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung hat Rose nie aufgegeben und wurde dafür 2017 mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Romani Rose hat sechs Kinder und lebt mit seiner Frau in Heidelberg.

Erschütterungen und frühe Prägungen – der Schmerz von Auschwitz

„Er hat in dem Stollen gehört, dass seine Eltern tot sind. Und da kam er raus und konnte nicht mehr laufen. Der Schmerz war für ihn unerträglich.“

Melanie Longerich: Herr Rose, wir treffen uns hier in der Heidelberger Altstadt, im Dokumentationszentrum Deutscher Sinti und Roma, ein bisschen unterhalb des Heidelberger Schlosses. Hier hat auch der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma seine Büros, dem Sie seit seiner Gründung im Jahr 1982 vorstehen. Ihre Mitarbeiter haben für uns hier den großen Saal geöffnet, wo wir uns nun coronabedingt mit reichlich Abstand unterhalten. Ihnen wird immer wieder Beharrlichkeit bescheinigt, wenn es darum geht zu beschreiben, was Sie in mehr als 40 Jahren für die Sinti und Roma in Deutschland erreicht haben. Da muss man schon kämpfen, Sie mussten auch oft unbequem sein und auch mal nerven. Das alles ist wohl Beharrlichkeit – oder wie würden Sie sich selbst charakterisieren?

Romani Rose: Ich würde die Arbeit und die Auseinandersetzung, die wir geführt haben und auch noch führen müssen, als konsequent bezeichnen. Es ging immer um die gleichberechtigte Teilhabe unserer Minderheit in der Gesellschaft, es ging also nicht um irgendwelche Sonderrechte, sondern wir haben uns an der Zielführung unserer Verfassung orientiert, ganz besonders nach Artikel 3.

Longerich: Der die Gleichheit vor dem Gesetz garantiert und Diskriminierung verbieten soll.

Rose: Der über viele Jahrzehnte für die Behörden der Bundesrepublik und auch für die Sicherheitsbehörden oftmals nicht bewusst war, dass der Anspruch für alle Menschen gilt.

10 bis 12 Millionen Sinti und Roma in Europa

Longerich: Sie wurden in Heidelberg geboren, am 20. August 1946, und Ihr Vater Oskar und Ihr Onkel Vinzenz, die Sie beide sehr geprägt haben, so liest man, waren Sinti. Sie sind Sinto. Sinti und Roma, das wird heute schnell als eine Bezeichnung heruntergerattert, dabei sind Sie äußerst heterogen, mit den unterschiedlichsten Wurzeln und einer extremen gesellschaftlichen Schichtung auch. Es gibt extreme Armut, aber es gibt eben auch eine breite Mittelschicht. Können Sie zu Beginn einmal kurz erklären, wer die Sinti und Roma in Deutschland überhaupt sind?

Rose: Die Armut ist nicht ein Merkmal unserer Minderheit. Man muss unterscheiden zwischen West- und Osteuropa. In Osteuropa gibt es eine Armut, aber das ist eine grundsätzliche Armut, die viele Menschen trifft, ohne Angehörige dieser Minderheit zu sein. Die Zahl der Minderheit ist gerade eben in Osteuropa sehr groß – die EU spricht von 10 bis 12 Millionen Menschen in Europa –, davon dürfte der überwiegende Teil in Osteuropa leben. In Deutschland ist nach unserer Einschätzung die Zahl nicht sehr groß, sie wird von uns selbst auf 50- bis 60-, 70.000 geschätzt – der deutschen Sinti und Roma.

Longerich: Aber es gibt ja die Sinti, die seit 600 Jahren hier sind, dann kamen noch mal Roma im 19. Jahrhundert. Dann ging es weiter mit Einwanderungsfamilien in den 70er-Jahren und dann noch mal aus dem Kosovo 1989.

Rose: Ich muss dem hinzufügen, dass natürlich unsere Minderheit seit über 600 Jahren ihre Wurzeln hier in Deutschland hat und dass bereits im 19. Jahrhundert, im frühen 19. Jahrhundert, Roma aus Osteuropa nach Deutschland in den deutschsprachigen Raum eingewandert sind. Auch nach dem Krieg in der Ära des Kommunismus, des Stalinismus in Osteuropa, gab es Zuwanderung, die zwischenzeitlich auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Man muss natürlich auch die Situation von daher zur Kenntnis nehmen, dass mit der Zielführung der Europäischen Union und der Freizügigkeit auch sehr viele Roma aus den osteuropäischen Ländern nach Westeuropa eingewandert sind beziehungsweise hier Jobs haben, hier arbeiten gehen in der unterschiedlichsten Form.

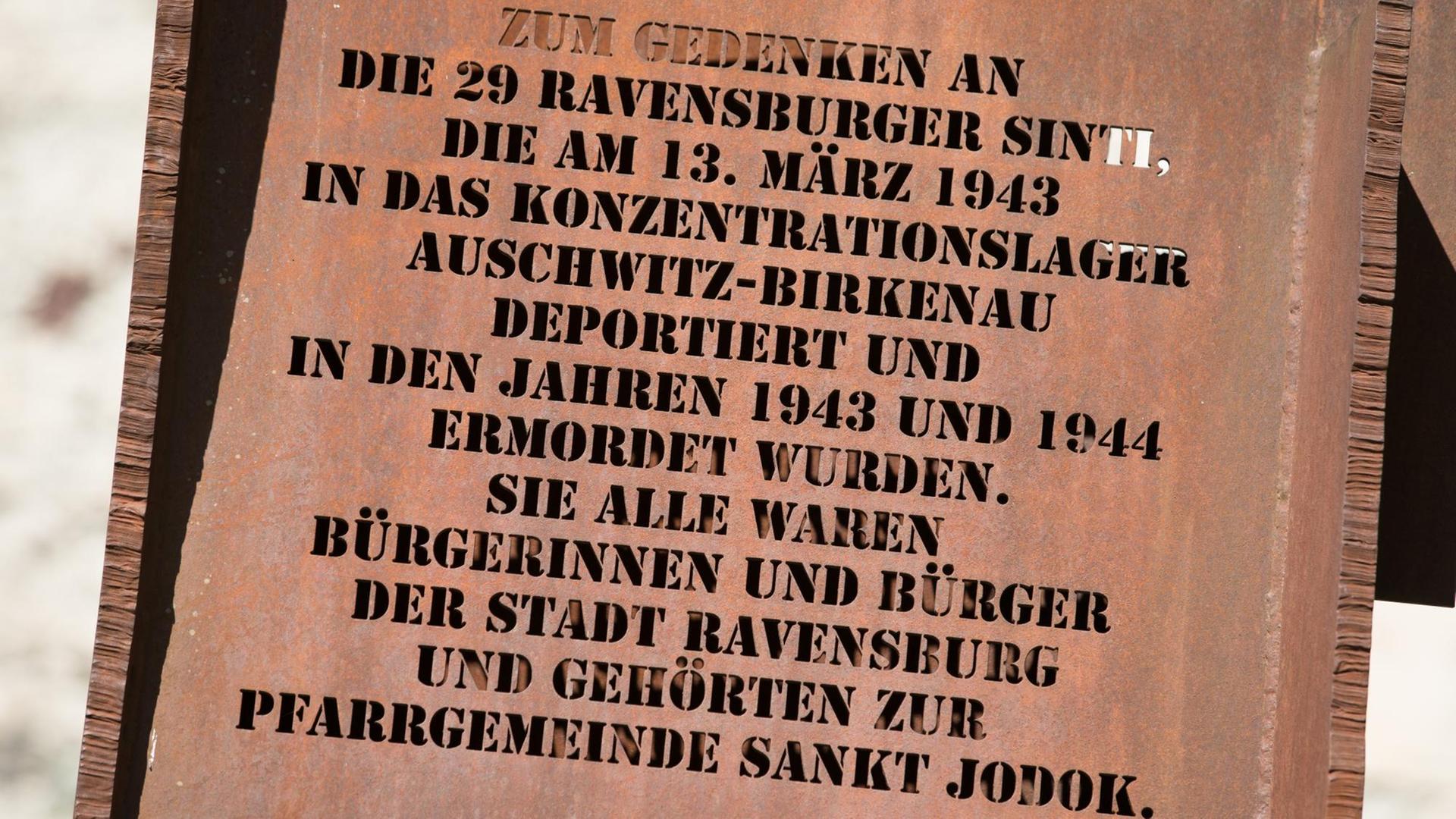

13 Familienmitglieder in KZs ermordet

Longerich: Im Nationalsozialismus wurden Sinti und Roma als „Zigeuner“ verfolgt und ausgegrenzt, legitimiert durch den sogenannten Auschwitz-Erlass von 1942 vom SS-Chef Heinrich Himmler. Ihr Vater Oskar und Ihr Onkel Vinzenz überlebten, auch weil Ihr Vater sehr mutig war.

Rose: Zunächst muss man sagen, dass die Ausgrenzung natürlich durch Diskriminierung und Rassismus schon immer Gegenstand gegenüber unserer Minderheit war, durch die Gesellschaft und vor allen Dingen eben durch die Bürokratie, dass sich das natürlich alles verschärft hat mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten. Die Nürnberger Rassegesetze haben uns die Stadtbürgerschaft genommen, genauso wie den Juden auch. Sie haben uns die Rechte als deutsche Staatsbürger genommen. Sinti und Roma wurden diffamiert, kriminalisiert, ausgegrenzt und wie die Juden später in die Vernichtungslager und in die Gettos des Ostens deportiert.

Longerich: Auch Ihre Großeltern wurden deportiert.

Rose: Die Situation meiner Familie stellte sich so dar, dass 13 Personen meiner Familie in den verschiedenen Konzentrationslagern ermordet worden sind, darunter meine Großeltern. Mein Großvater ist in Auschwitz ermordet worden, meine Großmutter ist nochmals auf einen Transport gekommen. Sie kam in Ravensbrück ums Leben, eine Tante von mir in Bergen-Belsen, also insgesamt 13 Personen. Diese Erfahrung hat natürlich sehr geprägt. Wenn man 600 Jahre in einem Land lebt, dieses Land als seine Heimat wahrnimmt und dann plötzlich rechtlos gemacht wird, deportiert und der Vernichtung preisgegeben wird, dann ist das eine Erfahrung. Mein Vater, aber ebenso mein Onkel haben überlebt. Mein Vater war in keinem Konzentrationslager, er musste sich überall verstecken, auch außerhalb Deutschlands. Er verfügte über Papiere wie KdF, Kraft durch Freude, gab sich als eine Schauspieltruppe aus, die die Wehrmacht an der Ostfront betreut.

Waghalsige Befreiung des Onkels aus dem KZ

Longerich: KdF, Kraft durch Freude, das ist eine Unterorganisation der Deutschen Arbeitsfront, kurz DAF, und die waren für die Freizeitgestaltung zuständig, alles im Sinne natürlich des NS-Regimes.

Rose: Die machten auch dann Heimaturlaub, also in Anführungszeichen, mieteten dort einen Saal an und sagten, sie machen in drei Wochen eine Aufführung auch hier an der Heimatfront. Es war ihnen dabei wichtig, Bezugsscheine und Lebensmittelscheine zu bekommen, um damit eben auch die Angehörigen, die bereits im Konzentrations- oder in Vernichtungslager waren, mit Paketen zu versorgen. Das war eine sehr gefährliche Angelegenheit in der damaligen Zeit, eben auf die Behörden zu gehen, aber er konnte das eben mit einem sehr sicheren Auftreten machen.

Longerich: Genau mit diesem Auftreten hat dann Ihr Vater auch seinen Bruder oder Ihren Onkel Vinzenz gerettet.

Rose: Mein Onkel war in Auschwitz gewesen, kam dann in das Konzentrationslager Natzweiler in Frankreich, von dort aus ist er danach nach Neckarelz gekommen – Neckarelz ist nicht sehr weit weg von Heidelberg. Dort mussten Häftlinge in einem tiefen Stollen Teile bauen für die Flugzeugindustrie, und mein Vater hat darüber erfahren, dass mein Onkel ganz in der Nähe war. Es war für ihn ein großes Anliegen, meinem Onkel zur Flucht zu verhelfen. Das geschah dadurch, dass er mit einer Frau zusammen dieses Konzentrationslager über einen längeren Zeitraum beobachtete, dort Fahrzeuge einfahren sah und Fahrzeuge rausfahren sah, also Lastwagen, und dabei ist ihm ein Fahrer aufgefallen, der auch in einem Lokal dort in der Umgebung zum Essen ging. An diesen Mann, das war ein Pole gewesen, an den machte man sich heran, gab ihm Bezugsscheine – das war in der damaligen Zeit sehr, sehr wichtig, Lebensmittelkarten und Geld – unter der Voraussetzung, dass er behilflich sei, den Vinzenz Rose dort aus diesem Lager zur Flucht zu verhelfen. Dieser Mann erklärte sich bereit, und man bereitete dann die Flucht vor. Dazu musste mein Vater in das Lager selbst gehen, also nach Neckarelz. Er sprach dort mit dem Kommandanten, und zwar dahingehend, dass er dem Kommandanten sagte, dass er einem Kameraden an der Front versprochen hat, den Vinzenz Rose zu besuchen und er ihm persönliche Grüße ausrichten wolle. Der Kommandant wollte ihm das verweigern, darauf hat mein Vater ihm deutlich gemacht, dass er demnächst ein Gespräch mit Goebbels in Berlin habe und er sich eben da direkt dann in Berlin beschwere.

„Man sagt, Glaube kann Berge versetzen, bei ihm war es der Fall“

Longerich: In dieser Situation muss er doch eine unglaubliche Angst gehabt haben, mit dieser Geschichte aufzufliegen.

Rose: Meine Mutter hat immer erzählt, dass mein Vater sehr überzeugend auf der Grundlage der Kraft seines Glaubens – er war dem christlichen Glauben, der Kirche sehr verbunden. Man sagt ja, Glaube kann Berge versetzen, bei ihm war es wirklich der Fall. Also wenn jemand zum Kommandanten geht und gegenüber dem Kommandanten eines Konzentrationslagers so auftritt, dass er es zugelassen hat, dass er runterging in den Stollen und dort mit seinem Bruder sprechen konnte. Der hat in dem Stollen gehört, dass seine Eltern tot sind. Und da kam er raus und konnte nicht mehr laufen. Das hat meine Mutter erzählt, sie hat gesagt, der hat sich die Haare rausgerissen. Der Schmerz war für ihn unerträglich. Mein Onkel hat mir das sehr eindringlich erzählt: Er ist also unter diesem Sitz reingesprungen, der Sitz wurde zugeklappt, der Fahrer wollte das Auto anlassen, und wie es immer so dann passiert, das Auto ist nicht gleich angesprungen, er musste ein paar Mal starten. Der Mann fuhr diese Bogen hoch, und mein Onkel hat gesagt, der war sehr, sehr schwer, und er war ja sehr abgemagert, und das hat ihm alles große Schmerzen bereitet, aber er kam an den Schlagbaum. Und da hat die SS hinten in das Fahrzeug reingeguckt, und dann haben sie ihn durchgewunken. Da hat er gewusst, jetzt ist er in Sicherheit.

Longerich: Ihr Vater hatte da in Heidelberg schon ein Versteck organisiert, und zwar bei einer Frau ein Zimmer angemietet, und hatte ihr erzählt, dass er in Heidelberg Wehrmachtstheater mit Musik macht.

Rose: Zunächst war er erst mal ganz alleine da gewesen, weil es musste erst mal abgesichert werden, die Person musste natürlich auch ein Stückchen weit menschlich überprüft werden. Als sich das dann auch so herausstellte, ist mein Onkel dort dann untergetaucht.

Longerich: Diese Person, die Ihr Vater menschlich überprüfen wollte, wurde später Ihre Mutter.

Rose: Es hat sich mit der Zeit eine Beziehung entwickelt, Ende 43.

Ablehnung und Anpassung – Kindheit in der frühen Bundesrepublik

„Und er ist vom Fahrrad so runtergesprungen, auf mich drauf, und hat gesagt: Ihr Zigeuner, was erlaubt ihr euch.“

Longerich: Wie kann man mit diesen ganzen Erfahrungen, die man da gemacht hat, nach dem Krieg hier eine Familie gründen? Da muss doch jeder Nachbar verdächtig sein, ein Täter zu sein, ein Mitläufer.

Rose: Wissen Sie, auch meine Eltern haben daran gedacht, auszuwandern nach dem Krieg, wir haben Vorbereitungen getroffen – aber Heimat ist immer das, wo man die Sprache spricht, das hat mein Vater immer gesagt. Die Bundesrepublik war nach 1945 nicht gleich ein Rechtsstaat. Sie haben sich eine rechtsstaatliche Verfassung gegeben, aber die Täter waren die Nachbarn, möchte ich mal so sagen, und sie waren vor allen Dingen eben auch mit Billigung der Alliierten wieder in der Bürokratie. Man wusste das, und ich meine, es gab und gibt – und das ist symbolisch für die Nachkriegszeit – das Verhalten von dem damaligen Bundeskanzler Adenauer, nämlich mit seinem Staatssekretär Globke, der mit zuständig war für die Nürnberger Rassegesetze.

Longerich: Hans Globke, zum Verständnis, Hans Globke war Chef des Bundeskanzleramts.

Rose: Deutlicher kann man die damalige Situation nicht beschreiben, aber die Bundesrepublik musste alles tun, damit sie wieder nach diesen barbarischen Verbrechen wieder in die internationale Staatengemeinschaft aufgenommen wird. Das war ihr Bemühen. Und die Shoah, die Ermordung der sechs Millionen Juden, ist sehr schnell anerkannt worden, bereits 1949 mit der Gründung der Bundesrepublik. Der Holocaust an den 500.000 Sinti und Roma war nie Gegenstand von irgendwelchen politischen Notwendigkeiten.

„Meine Eltern wollten uns nicht mit ihrer Erfahrung belasten“

Longerich: Genau dafür stand ja dann Ihr Vater Oskar und Ihr Onkel Vinzenz ein. Die sind schon sehr früh politisch aktiv geworden. Wie war das für Sie als Kind, wie war die Stimmung bei Ihnen zu Hause?

Rose: Wissen Sie, meine Eltern waren, nachdem die Entscheidung getroffen worden ist, dass wir hier unsere Existenz und unsere Zukunft und die Zukunft von Kindern, also wie ich und mein Bruder, wieder aufbauen wollten, wollten meine Eltern uns nicht mit ihrer Erfahrung belasten, das heißt, die Gespräche wurden bewusst vermieden. Natürlich war das nicht immer so möglich. Man hat das eine oder das andere aufgeschnappt, und ich war sehr daran interessiert, weil ich das Ganze in meinem Kindesalter natürlich als ein Abenteuer aufgefasst hatte und mir eigentlich die Schrecken, die unserer Familie zugefügt worden sind, eigentlich im Kindesalter gar nicht so begriffen habe.

Longerich: Sie haben einmal in einem Interview gesagt, dass Ihr Vater sehr damit gehadert hat, seine Eltern nicht gerettet zu haben. Wie haben Sie das erlebt, diese Stimmung?

Rose: Das war für mich sehr prägend. Mein Vater war für mich immer eine starke Persönlichkeit.

Longerich: Ihr Opa war schon Kinobesitzer, Ihr Vater dann auch. Ihre Familie hat ja alle gängigen Klischees, die es damals ja schon so wie heute über Sinti gibt, über Roma gibt, gebrochen. Sie waren praktizierende Katholiken, Sie waren Mittelschicht, Sie waren in der Schule. Wann wurde Ihnen bewusst, dass Sie Sinto sind?

Rose: Ja, eigentlich schon mit dem Beginn in der Schule, wo die Eltern uns darauf hingewiesen haben, dass wir das nicht sagen sollten. Natürlich waren wir als Kinder stolz, zwei Sprachen auch zu sprechen. Ich spreche ja auch Romanes. Und das war für mich als Kind natürlich nicht verständlich. Sie müssen das unter diesem Aspekt sehen, dass ich in der damaligen Zeit, in meiner Kindheit, zum Beispiel in Neureuth, als meine Eltern das Kino hatten und ich das Privileg hatte, auch andere Freunde von mir einladen zu können, dass ich das nicht nachvollziehen konnte und das natürlich auch gesagt habe dann. Das war die Zeit so um 1953/54, es war doch eine schöne Kindheit. Wir spielten mit anderen Jungs – es gab mal einen Vorfall, der erschreckend war…

![Rev. Jesse Jackson, right, and the head of Germany's Central Council of Sinti and Roma, Romani Rose visit the former Nazi death camp of Auschwitz-Birkenau in Oswiecim, Poland on Friday, Aug. 2, 2019. Rev. Jesse Jackson gathered Friday {var DanaWithTmpArray = new Array();(DanaWithTmpArray[0] = ith }survivors at the former Nazi death camp of Auschwitz-Birkenau to commemorate an often forgotten genocide ? that of the Roma people. In addition to the 6 million Jews killed in camps such as Auschwitz, the Nazis killed other minorities during World War II, including between 250,000 and 500,000 Roma and Sinti. (AP Photo/Czarek Sokolowski) | Rev. Jesse Jackson, right, and the head of Germany's Central Council of Sinti and Roma, Romani Rose visit the former Nazi death camp of Auschwitz-Birkenau in Oswiecim, Poland on Friday, Aug. 2, 2019. Rev. Jesse Jackson gathered Friday {var DanaWithTmpArray = new Array();(DanaWithTmpArray[0] = ith }survivors at the former Nazi death camp of Auschwitz-Birkenau to commemorate an often forgotten genocide ? that of the Roma people. In addition to the 6 million Jews killed in camps such as Auschwitz, the Nazis killed other minorities during World War II, including between 250,000 and 500,000 Roma and Sinti. (AP Photo/Czarek Sokolowski) |](https://bilder.deutschlandfunk.de/FI/LE/_2/2e/FILE_22efc3f4aaf9d783382a284eb25aa0d3/122889553-jpg-100-1280xauto.jpg)

Erschreckendes Urteil des Bundesgerichtshofs 1956

Longerich: Was war da genau?

Rose: Das war auch die Zeit, als die Flüchtlinge gekommen sind, die Deutschstämmigen aus dem Ex-Jugoslawien oder aus Rumänien – Rumäniendeutsche, Ungarndeutsche. Da gab es einen Jungen, der hieß Franz. Mutter war eine arme Frau, die musste Wäsche waschen, und dafür hat sie dann irgendwelche Lebensmittel und so weiter bekommen. Der Junge ist oft gehänselt worden, und einmal haben ihn zwei andere Freunde geschlagen, und ich hab das nicht zugelassen und hab dem einen davon auf die Nase oder auf die Lippe geboxt. Dann kam sein Vater auf einem Fahrrad, und er ist vom Fahrrad – das war für mich so etwas Erschreckendes –, vom Fahrrad so runtergesprungen, auf mich drauf. Ich bin zu Fall gekommen und lag dann – ich meine, ich war acht Jahre alt –, und hat gesagt: Ihr Zigeuner, was erlaubt ihr euch. Das war für mich erschreckend. Ich hab das nicht meinem Vater gesagt. Verstehen Sie, ich war in diesen Fragen schon damals sehr sensibel gewesen.

Longerich: Zwei Jahre später, Sie haben gerade erzählt von der Zeit, wo Sie acht Jahre alt waren, aber mit zehn, da fällte der Bundesgerichtshof ein Grundsatzurteil, das sogenannte Zigeuner-Urteil. Es ging darum, dass begründet werden sollte, warum verfolgte Sinti und Roma nicht entschädigt werden sollten, und das Zitat heißt: „Sie neigen, wie die Erfahrung zeigt, zur Kriminalität, besonders zu Diebstählen und Betrügereien, es fehlen ihnen vielfach die sittlichen Antriebe der Achtung vor fremdem Eigentum, weil ihnen wie primitiven Urmenschen ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen ist.“

Rose: Ja. Ich weiß nicht, ob der Wortlaut jetzt im Einzelnen so bekannt war, aber die Praxis war die Erfahrung, dass Entschädigungsansprüche von Angehörigen der Minderheit abgelehnt worden sind mit der Begründung, dass sie nicht aus rassischen Gründen, sondern aus kriminalpräventiven Gründen in die Konzentrationslager eingewiesen worden sind. Meine Eltern haben schon sehr früh Entschädigungen erhalten, nämlich, weil sie wollten ja – das war der ursprüngliche Vorsatz – Deutschland nach diesen Erfahrungen verlassen. Sie haben ihre Entschädigung Anfang der 50er-Jahre bereits erhalten, weil sie eben mit diesem Wissen, mit dieser Erfahrung auch gegenüber den Behörden aufgetreten sind, und die Behörden wussten, hier stoßen sie auf gewaltigen Widerstand, der ihre doppelte Moral und ihren nazistischen Geist in die Öffentlichkeit tragen könnte.

„Sinti und Roma hatten keine Lobby“

Longerich: Aber es gab auch unterschiedliche Behördenleiter – die einen waren härter, die anderen haben…

Rose: Nein – ja, gut, Sie müssen wissen, nach 1945 gab's noch kein richtiges Recht. Da hatten Sie Glück – wenn Sie natürlich als Vertreter einer jüdischen Organisation aufgetreten sind, hatten Sie bessere Voraussetzungen, als wenn Sie angetreten sind als ein Angehöriger dieser Minderheit. Das Unrecht war nicht anerkannt…

Longerich: Also Sie hatten keine Lobby.

Rose: Sinti und Roma hatten keine Lobby. Der Holocaust wurde erst 1982 anerkannt, und das war ja eine wesentliche Voraussetzung. Mit der Bürgerrechtsarbeit hat sich natürlich die Denkungsweise und das Verhalten der Bürokratie geändert. Die Behörden der Landesentschädigungsbehörden haben hinterher auch andere Urteile gefällt und andere Entscheidungen getroffen und damalige Fehl- und rassistische, diskriminierende Entscheidungen widerrufen und positiv entschieden, aber in der damaligen Zeit, in den 50er- bis Anfang der 60er-, 70er-Jahre war das für viele Angehörige gewissermaßen nicht möglich, da Recht zu erlangen.

Identität und Aktion – der Kampf um Bürgerrechte

„Einer kam dann auf die Idee und sagte, warum gehen wir nicht dahin, wo der tiefste Einschnitt in unserer Geschichte war, nämlich in ein Konzentrationslager.“

Longerich: 1968 starb Ihr Vater Oskar, da waren Sie 22 Jahre alt, in einer Zeit also, wo junge Menschen gegen ihre autoritären Eltern aufbegehrten und wo sich auch gesellschaftliche Werte veränderten. War da für Sie klar, dass Sie in seine Fußstapfen treten wollen? Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt waren Sie ja Antiquitätenhändler.

Rose: Ich hab das nie zielbewusst gemacht, und ich hab auch nie die Vorstellung gehabt, eines Tages eine Funktion für die Minderheit hier in Deutschland zu übernehmen. Ich war ein politischer Mensch, ich hab mich sehr für die Entwicklung in der Bundesrepublik interessiert. Die 68er waren für mich oder für unsere Gesellschaft insgesamt eine wichtige Voraussetzung zur Demokratisierung, zur historischen Aufarbeitung der NS-Verbrechen gewesen. Wissen Sie, ich war als junger Mensch immer auf der Suche auch nach einer Identität. Der Nationalsozialismus hat die Identität auch der Nachkriegsgeneration beschädigt. Das ging ja nicht nur den Überlebenden des Holocaust so, sondern das ging vielen so, die nach Frankreich oder in andere Länder West- oder Osteuropas gegangen sind – sie haben sich geschämt, weil sie mit dieser Geschichte konfrontiert worden sind. Auf der Suche nach Identität war für mich wichtig die Auseinandersetzung mit der Entwicklung unseres Staates und vor allen Dingen mit der Bewusstseinsbildung, den demokratischen Rechtsstaat zu stärken und die Verfassung zu verteidigen beziehungsweise die Verfassung als Identitätsmerkmal für eine neue Wahrnehmung meiner Situation in Deutschland zu entwickeln. Die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1. Artikel 3: Niemand darf wegen seiner Religion, seiner Hautfarbe, seiner Sprache und so weiter, und so weiter…

Longerich: Die möchten Sie auch gerade gerne verändern. Es gibt eine politische Diskussion um den Rassenbegriff…

Rose: Ja, ich habe mich auch dafür engagiert, weil der Begriff Rasse kein Begriff ist, den man in einer demokratischen Verfassung verwenden sollte. Es gibt keine Menschenrassen. Es gibt die verschiedenen Ethnien, es gibt die verschiedenen Nationalitäten und Volksgruppen, aber es gibt keine Rassen, und deswegen wende ich mich gegen diesen Begriff. Aber damit stehe ich ja nicht alleine.

Gründung des Verbands Deutscher Sinti

Longerich: 1972 gründeten Sie mit Ihrem Onkel Vinzenz den Verband Deutscher Sinti, und ein Jahr später gilt als eine Art Initialzündung für den Kampf um Gleichberechtigung. Da wurde nämlich in Heidelberg bei einer Polizeirazzia der Sinto Anton Lehmann erschossen. Sie waren da 27 Jahre alt und initiierten daraufhin einen ersten Schweigemarsch. Mit Ihnen wurde der Protest auf einmal sichtbar, nämlich auf einem Campingplatz bei Aschaffenburg besprühten Sie ein Landfahrer-Verbotsschild mit schwarzer Farbe. Können Sie mal erklären, was da alles für Sie zusammenkam?

Rose: Diese Vorkommnisse gab es ja auch an anderen Orten, und wir sahen die Grundlage eben in der fortgesetzten Kriminalisierung unserer Minderheit in den Organen selbst, in den Schulungen der Polizei. Die Behörden gingen so weit, dass sie sogar die alten Stammbäume weiterverwendet hatten, die die Nazis angelegt hatten, oder die Dateien der Nazis aus dem Reichssicherheitshauptamt wurden ergänzt auf der Grundlage der Nachkriegsgeneration.

Longerich: In Bayern gab es da diese sogenannte Landfahrerzentrale.

Rose: Es gab in München zum Beispiel eine Behörde, die bis 1951 sogar unter der alten NS-Bezeichnung tätig war – „Zigeunerpolizei“, bis 1951 –, dann zur Tarnung in Landfahrerzentrale umbenannt worden ist. Es gab eine sogenannte Landfahrerverordnung, die eine Grundlage war für den einzelnen Beamten gewissermaßen vor Ort, wie er diesen Begriff zu verstehen hat. Das heißt also, wenn Angehörige der Minderheit auf einen Campingplatz wollten und Sie als Angehöriger der Minderheit erkennbar waren, dann sollten Sie erfasst werden, und dies bezog sich natürlich dann auf die gesamte Familie. Das heißt, die Beamten gingen so weit, dass sie damals auch bei den älteren Leuten sich den Arm zeigen ließen, auf dem die eintätowierte Auschwitz-Nummer registriert war, und das glichen sie dann mit den Unterlagen des Reichssicherheitshauptamtes in den 50er-, 60er- bis in die 70er-Jahre ab. Also das ist wirklich unfassbar und ein beschämender Vorgang, der die Unsensibilität und die nicht vorhandene Bewusstseinsbildung hatte, dass hier ein Verbrechen geschehen ist, für das es eine Verantwortung gibt.

Hungerstreik 1980 gegen „fortgesetzte Kriminalisierung“

Longerich: Deshalb organisierten Sie mit anderen jungen Bürgerrechtlern und auch Überlebenden der Konzentrationslager Ostern 1980 einen Hungerstreik.

Rose: In Dachau, an dem zwölf Personen teilgenommen haben, fünf davon waren Überlebende der Konzentrationslager. Da war jemand dabei, der war in Auschwitz, jemand war selbst in Dachau, in Buchenwald, und sieben Nachkriegsgeborene. Die Forderungen waren ganz klar: Der Völkermord war noch nicht anerkannt. Wir wollten mit diesem Hungerstreik auf das Nachkriegsunrecht hinweisen. Wir wollten hinweisen auf die Sondererfassung durch Polizeibehörden auf der Grundlage der Abstammung und auf die fortgesetzte Kriminalisierung, auf die Polizeikontrollen, die in einem Ausmaß durchgeführt worden sind, das bei Kindern vor allen Dingen. Wenn schwer bewaffnete Polizeibeamte damals Menschen umstellt hatten, die mit einem Wohnwagen unterwegs waren, mit Maschinenpistolen und Schäferhunden, dann war das ein Vorgang, den man nicht mehr vergisst. Das waren die Nachkriegsspuren, wie wir in der Nachkriegszeit großgeworden sind.

Longerich: Sie haben dann da Ihre Pritschen in der Kirche aufgebaut, und zunächst einmal – das war ja 1980 – war Franz Josef Strauß bayerischer Ministerpräsident, und die bayrische Verwaltung lehnte ja Ihre Aktionen erst mal und berief sich auf ihr Hausrecht.

Rose: Ja, wir hatten den Hungerstreik natürlich vorbereitet, und die Überlegungen waren, in eine Kirche zu gehen. Einer aus der Minderheit kam dann auf die Idee und sagte, warum gehen wir nicht dahin, wo der tiefste Einschnitt in unserer Geschichte war, nämlich in ein Konzentrationslager. Da war naheliegend natürlich Dachau. Das haben wir der zuständigen Behörde mitgeteilt, das war in dem Fall die Schlösser- und Seenverwaltung in Bayern, die auch gleichzeitig die Konzentrationslager in ihrer Verwaltung hatten. Als ich ihnen mitgeteilt habe, dass wir dort einen Hungerstreik machen wollten, wurde mir mitgeteilt, dass sie das untersagen. Daraufhin habe ich einen Brief hingeschrieben, dass für die Konzentrationslager das Hausrecht bei den Überlebenden des Holocaust liegt, und genau das werden wir jetzt in Anspruch nehmen. Wir sind nach Dachau gegangen, die evangelische Kirche hat die Räumlichkeiten geöffnet, und die damalige Leiterin der Gedenkstätte Dachau hat uns damals sehr unterstützt.

Longerich: Es dauerte ja sieben Tage.

Rose: Ja, ich kann mich daran erinnern. Was mich auch sehr beeindruckt hat, waren die Überlebenden, diese Leute erzählten dann. Zum Beispiel ein Herr Bamberger war dabei, der war selbst in Dachau gewesen, und mit dem wurden medizinische Versuche – der musste über einen längeren Zeitraum Meerwasser trinken. Das war im Interesse der Luftwaffe, dass wenn jemand abstürzt, wie lange er überleben kann. Was mich bestärkt hat, war das Bewusstsein gerade dieser Generation, die gesagt hat, wir haben das alles mitgemacht, und wir haben uns entschieden, in diesem Land zu bleiben, und wir wollten, dass unsere Kinder und unsere Enkelkinder die Sicherheit haben, und deswegen wollen wir uns an der Demokratisierung und an der historischen Aufarbeitung beteiligen. Wir wollen das nicht zulassen, dass dieses Kapitel des Verbrechens in der deutschen Öffentlichkeit überhaupt nicht bewusst ist.

Longerich: Sie haben ja ein internationales Medienecho bekommen, wahnsinnig viel Solidarität auch.

Rose: Selbst die „New York Times“ hat darüber damals berichtet. Es gab auch die Rückmeldungen aus der Bevölkerung heraus, was ja ganz besonders erfreulich war, von vielen jungen, aber auch bekannten Persönlichkeiten, die sich hier solidarisch an die Seite unserer Minderheit gestellt haben. Hans-Jochen Vogel ist nach Dachau als Justizminister gekommen, um das als Beispiel anzuführen. Wir haben ja dann auch die Verhandlungen geführt, und in unseren Forderungen an die bayrische Staatsregierung ging es ja eben auch darum, wir wollten den Verbleib der NS-Akten, wir wollten das Wissen über die Nachkriegs-angelegten Akten erfahren, und wir wollten die Versicherung, dass damit dieses Kapitel der Sondererfassung, der Kriminalisierung, der Hetze gegenüber unserer Minderheit innerhalb der Bürokratie ein Ende findet, aber darüber hinaus – Hans-Jochen Vogel kam ja als Bundesjustizminister –, darüber hinaus eben die Anerkennung des Holocaust.

Überdauernde Vorurteilen und neues Selbstbewusstsein – der Kampf geht weiter

„Große Hoffnung hab ich gerade in die jüngere Generation, die nicht mehr Diskriminierung als schicksalsgegeben akzeptiert.“

Longerich: Aber doch ganz scheint das ja bis heute nicht gelungen zu sein, wenn man daran denkt, dass Sie vor einiger Zeit noch die Berliner Polizei kritisiert haben, dass in der Kriminalstatistik von 2017 immer noch Sinti und Roma ausgewiesen werden. Jetzt ist die Diskussion über Racial Profiling und dass Bundesinnenminister Horst Seehofer dazu keine Studie möchte. Wie denken Sie darüber?

Rose: Wissen Sie, Sie sprechen ja damit ein wichtiges Kapitel an, nämlich auch dahingehend, wo Briefe versandt worden sind, mit größter Wahrscheinlichkeit aus dem Polizeibereich…

Longerich: Sie meinen die rechtsextremistischen Drohschreiben an Politikerinnen und Politiker und andere Prominente, deren persönliche Daten vorher von einem hessischen Polizeicomputer abgerufen wurden.

Rose: Wissen Sie, diese Vorkommnisse, die erschrecken einen. Wenn man dann weiß, dass zum Beispiel dieses Versagen in den Ermittlungen von NSU, also wirklich augenscheinliche Fehler gemacht worden sind, dann fragt man sich wirklich, wie weit können wir uns auf unsere Sicherheitsbehörden der Polizei, des Verfassungsschutzes verlassen.

Longerich: Sie kämpfen jetzt schon seit so vielen Jahren genau dagegen an. Wird man dann irgendwann mutlos, dass man denkt, hab ich schon in den 80er-Jahren für gehungert.

Rose: Wir haben einen neuen Nationalismus in Deutschland, und den haben wir auch in anderen Ländern Europas. Ich halte diese Entwicklung für sehr gefährlich. Ich glaube, dass diese Dinge, die jetzt so ein Stückchen weit sichtbarer bewusst werden, die immer schon da gewesen sind, gefährlich für die Demokratie sind, also diese Netzwerke, dieses Agieren innerhalb der Behörden, und dass die Gesellschaft mehr begreifen muss, was auf dem Spiel steht. Ob wir das erhalten wollen, was uns über 70 Jahre inneren und äußeren Frieden gebracht hat und dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht in Granit fest verankert ist, sondern dass wir es verteidigen müssen gegen die anderen Kräfte. Es geht in der heutigen Diskussion nicht nur darum, uns an das Schicksal von Juden und Sinti und Roma zu erinnern, sondern an unsere gemeinsame Zukunft.

Rechten Netzwerken stärker nachgehen

Longerich: Gleichzeitig muss es doch aber auch für Sie Lichtblicke geben, zum Beispiel, dass die Bundesregierung eine Expertenkommission eingerichtet hat, die bis nächstes Jahr Handlungsempfehlungen erarbeiten soll, wie man Diskriminierung von Sinti und Roma bundesweit bekämpfen kann, oder wie jetzt das neue Antidiskriminierungsgesetz in Berlin.

Rose: Das sind richtige Antworten, aber wenn wir jetzt wieder schnell dabei sind zu versuchen, über diese Erkenntnisse drüber hinwegzugehen, ich glaube, wir müssen diesen Dingen parlamentarisch und eben durch Sonderermittler stärker nachgehen, sonst werden wir in diese Netzwerke, die es gibt, nicht hineinkommen.

Longerich: Wenn wir jetzt noch mal zurückgehen: Danach folgten mehrere wichtige Erfolge, nämlich im Februar 1982 gründete sich Ihr Zentralrat, knapp einen Monat später, am 17. März, erkannte dann auch der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt die Verbrechen des Völkermords an den Sinti und Roma an, 1995 dann die Anerkennung offiziell als Minderheit, und dann, 2012, das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas zwischen dem Reichstagsgebäude und dem Brandenburger Tor ganz prominent platziert. Ein langer Wunsch von Ihnen, aber es hat 20 Jahre gedauert, bis dieses Denkmal überhaupt eingeweiht wurde, und es gab viel Streit. Wenn wir jetzt noch mal darauf zurückblicken könnten, weil es ja ein sichtbares Zeichen auch des Gedenkens ist: Es gab Streit um den Ort, um die Inschrift, mit dem Zentralrat der Juden darum, ob die Shoah nun einmalig ist, und nun gibt es wieder Aufregung, und diesmal ist ein S-Bahn-Tunnel schuld.

Rose: Es gab bereits 2017/2018 Gespräche der Deutschen Bahn mit dem Berliner Senat und mit der Stiftung Denkmal, über die wir nicht informiert worden sind. Wir haben wohl mal von der Stiftung Denkmal die Information bekommen, dass es da Planungen gibt der S21, also vom Hauptbahnhof zum Bundestag. Aber wir haben das nicht ernst genommen, weil die Gespräche nie auch in unsere Richtung geführt worden sind oder aufgenommen worden sind, bis man uns im März etwas konkreter informiert hat und ich dann das Gespräch mit dem Vorsitzenden dieser Kommission der Deutschen Bahn geführt habe, wo man mir gesagt hat, dass man, wenn man diese Linie so führt, auch das Denkmal miteinbeziehen müsste. Daraufhin hab ich gesagt, weil das für mich ein vollkommen unfassbarer Gedanke gewesen ist, dass man da Planungen macht und mit dem Zentralrat keine Gespräche führt. Zwischenzeitlich ist klar, man hat nie die Absicht gehabt, das Denkmal ernsthaft infrage zu stellen, aber diese Baugrube, dieser Lärm hätte das Denkmal in seiner Funktion unmöglich gemacht. Das Denkmal soll erinnern, und es soll die Opfer würdigen. Der Zentralrat will sich einer Lösung natürlich nicht versperren, aber dazu muss man ins Gespräch treten und man muss erst mal sagen, wie die Planung ist und inwieweit diese Planung das Denkmal tangieren würde.

„Wir haben eine Armut in Europa“

Longerich: Was könnten Sie sich denn vorstellen, einen Kompromiss?

Rose: Wissen Sie, wir versperren uns einer Lösung nicht, wir sind Teil dieser Gesellschaft, aber wir erwarten den Respekt vor diesem Ort, und der muss berücksichtigt werden und muss eingehalten werden, und da waren die vorangegangenen Gespräche in diese Richtung überhaupt nicht erkennbar.

Longerich: Mit der politischen Wende 1989 kamen auf einmal ganz neue Herausforderungen auf Sie zu. Es galt, die wenigen sich noch bekennenden Sinti der ehemaligen DDR zu integrieren, aber vor allem auch die Roma aus dem Kosovo und Polen, die Schutz in Deutschland suchten, und mit der EU-Osterweiterung und Arbeitnehmerfreizügigkeit kamen dann viele Roma aus Bulgarien und Rumänien. Wo ist der gemeinsame Nenner von all diesen Menschen, die ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, die aus vielen verschiedenen Ländern kommen oder seit Jahrhunderten hier schon leben?

Rose: Einen gemeinsamen Nenner gibt es so nicht. Diese Leute, die kommen ja nicht her und sagen, sie sind Angehörige der Minderheit. Wenn Sie da ins Ruhrgebiet gehen, Duisburg und so weiter, da weiß ich, dass da Leute leben, die gewissermaßen tagsüber an einem Punkt stehen, und dann kommen Autos, holen sie ab und fahren zum Bau, und dann kriegen sie vier, fünf Euro Stundenlohn, den kriegen sie dann im Endeffekt noch nicht mal ausbezahlt. Damit wollen sie ihre Familien in ihren Heimatländern unterstützen. Die verbringen ihren Tag auf einer Matratze, für die sie dann noch 200 oder 300 Euro an den Vermieter bezahlen müssen, also die paar Quadratmeter, die ihnen da zur Verfügung stehen. Dies aber nur abzuhandeln unter dem Aspekt Minderheitenmigration, das halte ich für diese Situation nicht gerechtfertigt. Wir haben eine Armut in Europa. Wir ignorieren das. Der Zentralrat ist nur dann in Erscheinung getreten, wenn es darum ging, dass diese Leute dann in der Öffentlichkeit stigmatisiert worden sind und man das Ganze zu einem Minderheitenproblem hochstilisiert hat, was ein Problem Osteuropas ist.

Probleme angehen, nicht Minderheiten stigmatisieren

Longerich: Sie meinen, dass die Sinti und Roma Müll verbreiten, Sozialbetrug begehen, all diese Sache, auf die es oftmals heruntergebrochen wird. Wird zu wenig über die Hintergründe diskutiert?

Rose: Bei uns begehen viele Leute Steuerbetrug, aber das sind Steuersünder. Die anderen kriminalisiert man mit einem kriminalisierenden Begriff.

Longerich: Aber mir geht es gerade um die Differenzierung. Was würden Sie sich wünschen, wie darüber geredet wird?

Rose: Dass man das Problem angeht und dieses Problem nicht an einer Minderheit festmacht, um sie damit zu stigmatisieren.

Longerich: Ist das auch einer der Gründe, warum viele Sinti und Roma in Deutschland anonym leben?

Rose: Die Vorurteile gegenüber unserer Minderheit reichen weit in die deutsche und in die europäischen Geschichte zurück, und sie sind die Grundlage für die Ausgrenzung und für die Stigmatisierung, wie sie oftmals die Angehörigen unserer Minderheit in ihrem alltäglichen Leben verspüren – bei der Arbeitssuche, bei der Wohnungssuche, in Lokalen, in Diskotheken, im allgemeinen Leben. Um dem zu entgehen, mit ihren Nachbarn leben zu können, ist es für sie wichtig, sich nicht mit ihrer Zugehörigkeit zu erkennen zu geben.

„Große Hoffnung setze ich auf die jüngere Generation“

Longerich: Gleichzeitig findet man aber gerade bei der jüngeren Generation auch ein großes Selbstbewusstsein. Da werden auch selbstbewusst T-Shirts getragen, es gibt das RomArchive, das ausgezeichnet wurde jetzt mit dem Grimme Online Award, also es scheint ja auch ein neues Selbstbewusstsein heranzuwachsen.

Rose: Große Hoffnung setze ich gerade auf die jüngere Generation, die nicht mehr Diskriminierung als schicksalsgegeben akzeptiert, sondern die sich zur Wehr setzen, die sich mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen und die sich gesellschaftlich am Demokratisierungsprozess beteiligen wollen und die sich eben auch gleichzeitig mit ihrer eigenen Geschichte identifizieren und Diskriminierung und Rassismus nicht mehr akzeptieren wollen.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.