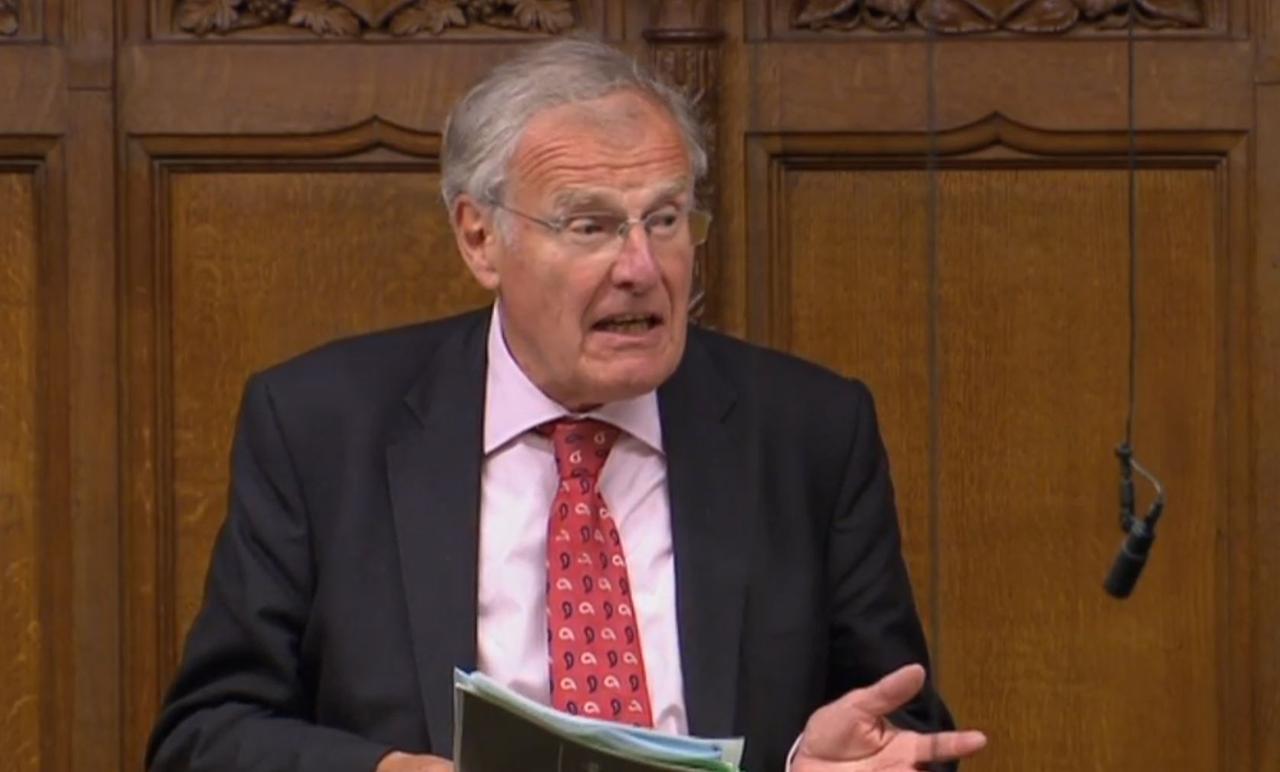

Am liebsten hätten die Tories den Fall Owen Paterson geräuschlos abgeräumt. Ihr Abgeordneter war in einer parlamentarischen Ermittlung der Korruption für schuldig befunden und suspendiert worden. Die Konservativen wollten lieber die Parlamentsregeln ändern als das zu akzeptieren. Und erlitten Schiffbruch. Am Ende trat Paterson zurück. Und das Parlament war nahezu einstimmig bereit, den Ermittlungsergebnissen zuzustimmen. Nur Christopher Chope erhob Einspruch.

Chopes notorische Nein-Stimmen

Chopes einsame Nein-Stimmen sind notorisch. Der konservative Abgeordnete stimmte schon gegen härtere Strafen für Genitalverstümmelung, Upskirting als Straftat oder mehr Unterstützung für Angehörige vermisster Menschen. Mit seiner Weigerung den Fall Paterson ad acta zu legen, brachte er die eigene Fraktion gegen sich auf, weil er sie damit zu einer weiteren Unterhaus-Debatte darüber zwang. Seinen Parteifreunden, wurde kolportiert, fielen zwei Worte zu Chope ein: Das zweite sei „off“.

Im Parlament nahm Jacob Rees-Mogg die Schuld für das Paterson-Debakel auf sich. Die Rettungsaktion sei seine Idee gewesen. Sein Parteifreund, erklärte der Unterhausführer, habe ihm leidgetan, weil seine Frau sich letztes Jahr das Leben nahm.

„Es war Mr. Patersons persönliche Tragödie, die unser und mein Urteil gefärbt und getrübt hat.“ Das sei ein Fehler gewesen, fügte Rees-Mogg noch hinzu.

Viele Konservative sind empört

Einer von vielen Fehlern der Konservativen, seit Boris Johnson vor zwei Jahren die Regierung übernahm. So sieht es längst nicht mehr nur die Opposition. Auch viele Konservative sind empört. Der frühere Premier John Major etwa zieht eine verheerende Zwischenbilanz. Unter Johnson habe seine Partei das Recht, Verträge und jede Menge Versprechen gebrochen. Auf Kritik reagiere sie feindselig.

„Sie benehmen sich nach dem Motto „Wir sind jetzt die Herren“. Das teilt sich der Bevölkerung mit. Es muss aufhören, und zwar bald.“

Tatsächlich verlieren die Konservativen in jüngsten Umfragen. Erstmals seit Januar liegt Labour vorn. Zweidrittel der Befragten finden die Tories unehrenhaft. Die Partei sei im Filz verstrickt. Schuld daran sind Fälle wie Owen Paterson oder Geoffrey Cox.

Der frühere General-Staatsanwalt arbeitet neben seinem Abgeordnetenmandat für eine Anwalts-Kanzlei auf den Virgin Islands. Sie vertritt die Interessen der Steuer-Oase in einer ausgerechnet von London angestrengten Untersuchung. Cox hat damit binnen eines Jahres 800.000 Pfund verdient. Viel spricht dafür, dass er in Wahrheit eher Westminster nebenher betreibt. Einen Großteil seiner Zeit verbringt Cox in der Karibik. Ist er in London, lässt er sich per Zoom dorthin zuschalten. Sogar aus seinem Parlamentsbüro, was streng verboten – und auf einem Video dokumentiert ist.

Geoffrey Cox ist nur der letzte in einer langen Liste von Skandalen, die in England unter dem Schlagwort „Eine Regel für uns, eine andere für sie selbst“ firmieren. Regierungsmitglieder haben in der Pandemie gegen die Corona-Auflagen verstoßen. Sie haben Freunden und Verwandten lukrative Verträge vermittelt.

Tory-Spender bekamen ein Viertel der Oberhaus-Sitze. Von einem Premier, der womöglich ihre Hilfe annahm: Bei der aufwendigen Sanierung seiner Dienstwohnung oder bei Luxus-Urlauben auf Mustique und in Marbella. Selbst bei der Klimakonferenz in Glasgow wurde Boris Johnson von den Filz-Vorwürfen gegen die Tories eingeholt. Und betonte, Großbritannien sei keineswegs ein korruptes Land.

Offenbar hat der Premierminister das politische Risiko der Filz-Affäre für sich und seine Partei verstanden. Gestern hat er dem Unterhaus-Sprecher einen Brief geschickt. Darin fordert Johnson eine Änderung der parlamentarischen Verhaltensregeln: Diesmal nicht um die eigenen Leute aus dem Feuer zu holen, sondern um Missbrauch zu verhindern. Gegen Abgeordnete, die ihre außerparlamentarischen Interessen wichtiger nähmen als ihre Wähler, heißt es darin, sollte ermittelt und sie sollten angemessen bestraft werden.