Vernissage in der staatlichen Kunstgalerie Perm. Die hohen Gewölbe der ehemaligen Kirche sind hell erleuchtet. Vertreter von Stadt und Region sind zahlreich erschienen. Auch einige Deutsche sind angereist. Die Direktorin der Kunstgalerie, Julia Tawrisian, heißt ihre Gäste willkommen.

„Die Ausstellung ‚Erinnerungsbrücke: Rückkehr nach Hause‘ ist unseren Kriegsgefangenen gewidmet. Ihre Biografien erzählen die Geschichte vom Großen Krieg neu.“

Die Besucher treten Schwarz-Weiß-Porträts von Kriegsgefangenen gegenüber, die von Aufstellern in Menschenform gehalten werden. Eingefallene Gesichter sind zu sehen, mit Kennnummern vor der Brust. Kuratorin Anna Otmachowa lässt ihre Blicke über die Menge schweifen, die sich – still geworden – an Fotos, Informationstafeln und Zeitzeugenberichten vorbeischiebt.

„Zwei sind zurückgekommen. Zwei von den elf Kriegsgefangenen, die wir hier vorstellen. Deren Nachkommen haben uns über das berichtet, was sie über die Zeit ihrer Kriegsgefangenschaft in Deutschland erzählt haben.“

Dieser Beitrag gehört zur fünfteiligen Reportagereihe Spätes Gedenken – Sowjetische Kriegsgefangene in Russland und Deutschland.

Lebenswege von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern

Die „Erinnerungsbrücke“ ist ein Projekt, das im Rahmen der Regionenpartnerschaft Niedersachsen-Perm entstanden ist, finanziert vom Auswärtigen Amt, organisiert vom russischen Goethe-Institut. Fast zwei Jahre lang haben Anna Otmachowa und ein Mitstreiter in den Archivbeständen der deutschen Wehrmacht und des sowjetischen Geheimdienstes recherchiert. Die Lebensläufe der sowjetischen Soldaten – zerrissen zwischen deutscher Kriegsgefangenschaft, Verratsvorwürfen und sowjetischem Gulag – wollen sie wenigstens auf der Website ihres Projekts wieder zusammenzufügen und so eine Debatte anstoßen.

„Etwa 1.500 Personenbiografien habe ich ausgewertet, von Soldaten aus dem Gebiet Perm, die in niedersächsischen Kriegsgefangenenlagern inhaftiert waren. Im Durchschnitt hat einer von 15 die Kriegsgefangenschaft überlebt – nur einer! Alle anderen sind ums Leben gekommen.“

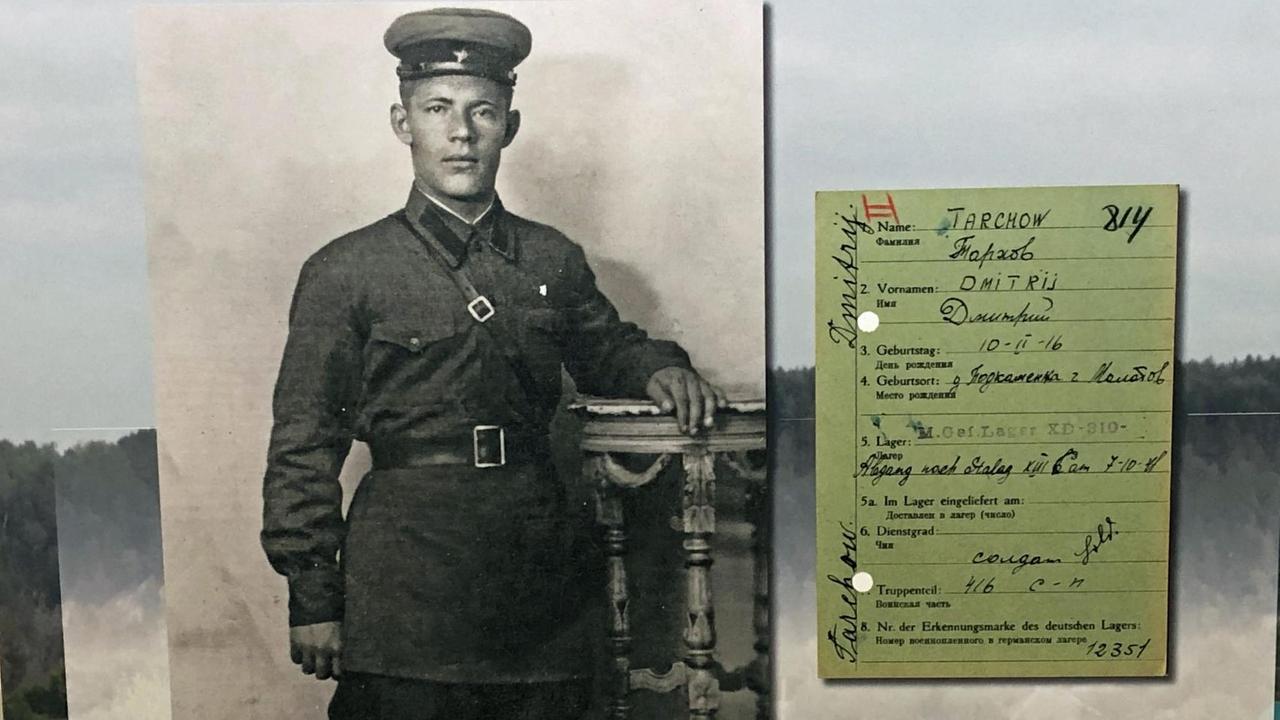

Auch einige Angehörige sind zu der Ausstellungseröffnung angereist. Drei Frauen haben sich um den Aufsteller von „Dmitrij Tarchow“ versammelt. Das Foto zeigt einen jungen Soldaten, der stolz in Rotarmisten-Uniform posiert. Seine Nichte, Nina Polikarpowa, hat 33 Jahre lang nach ihm gesucht.

„Im Jahr 1985 habe ich im Nachlass meiner Eltern eine Behördenanfrage gefunden. Ich habe ihre Suche weitergeführt – von einem Archiv zum nächsten – mein Onkel hätte ja noch leben können! Und dann, letztes Jahr, kommt plötzlich meine Cousine mit dem Zeitungsaufruf zu mir und sagt: ‚Eine Organisation namens ‚Erinnerungsbrücke’ hat unseren Onkel Dmitrij gefunden!‘ Jetzt wissen wir endlich, wo er begraben liegt, und wir können für ihn beten.“

Dmitrij Tarchow: Er starb sechs Monate nach seiner Gefangennahme, am 26. Februar 1942, im Kriegsgefangenlager Wietzendorf in der Lüneburger Heide.

Fotografien aus Familienalben und Kriegsgefangenenlagern

Die titelgebende „Rückkehr nach Hause“ – in der Ausstellung wird sie durch elf fenstergroße Rahmen mit Familienbildern aus verschiedenen Generationen symbolisiert. Diese sind so aufgehängt, dass die fotografierten, sowjetischen Kriegsgefangenen in Blickrichtung zu ihren Angehörigen stehen. Hinter ihnen erheben sich Stellwände mit Bildern aus den niedersächsischen Lagern Sandbostel und Bergen-Belsen: Baracken, Wachttürme, ausgemergelte Gestalten, Leichen.

Die Ausstellungsbesucher sind sichtlich erschüttert, einige weinen leise. Wie sowjetische Kriegsgefangene in deutschen Lagern gelebt haben und gestorben sind, das ist in Russland bis heute kaum bekannt, glaubt der Historiker Karl-Heinz Ziessow, der die Ausstellung auf deutscher Seite kuratiert.

Doch auch in Deutschland, fürchtet er, ist das Wissen höchstens rudimentär. Obwohl die Gefangenen, die auf den Bauernhöfen in den ländlichen Regionen Niedersachsens zur Arbeit gezwungen wurden, damals zum Kriegsalltag gehörten.

„Ein freundlicher Mann war auf dem Hof und hat dort gearbeitet. Dass er eine Biografie hatte, dass er von irgendwoher kam, dass er eine Familie hatte, welches Schicksal er im Krieg durchlaufen hat, bevor er kam, das ist meistens ja nicht zur Sprache gekommen. Schon allein aus sprachlichen Gründen nicht.“

In der Heimat als Verräter verfolgt

Das Schicksal der zurückgekehrten Soldaten in die Sowjetunion thematisiert die Ausstellung hingegen eher am Rande. Zwar sind die Wortlautprotokolle der Verhöre ausgehängt, der die Rückkehrer ausgesetzt waren, weil sie als Verräter angesehen wurden. Aber der Name Stalins, der für diese Politik verantwortlich war, fällt nicht.

Dennoch hat die „Erinnerungsbrücke“ bereits einen stadtbekannten Nationalisten auf den Plan gerufen. Dieser hat gefordert, das Projekt solle, da es mit ausländischem Geld finanziert wird, nach einem russischen Gesetz als „ausländischer Agent“ eingestuft werden.

Anna Otmachowa stöhnt leise auf, als sie daran denkt. Der Vorfall zeigt ihr, wie wichtig die Aufarbeitung der Weltkriegsgeschichte ist. Aber sie weiß auch: Es ist und bleibt ein Drahtseilakt.

„Diese Ausstellung ist emotional. Die Besucher sollen verstehen, dass diese Soldaten, die zurückgekehrt sind, keine Verräter waren. Wir reden hier von Millionen Menschen. Es ist nicht möglich, dass alle Verräter waren! Doch genau dieser Verdacht sitzt auch heute noch in vielen Köpfen fest. Bald sind 75 Jahre vergangen. Es ist Zeit, einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen, dass Kriegsgefangenschaft nichts ist, für das man sich schämen muss.“