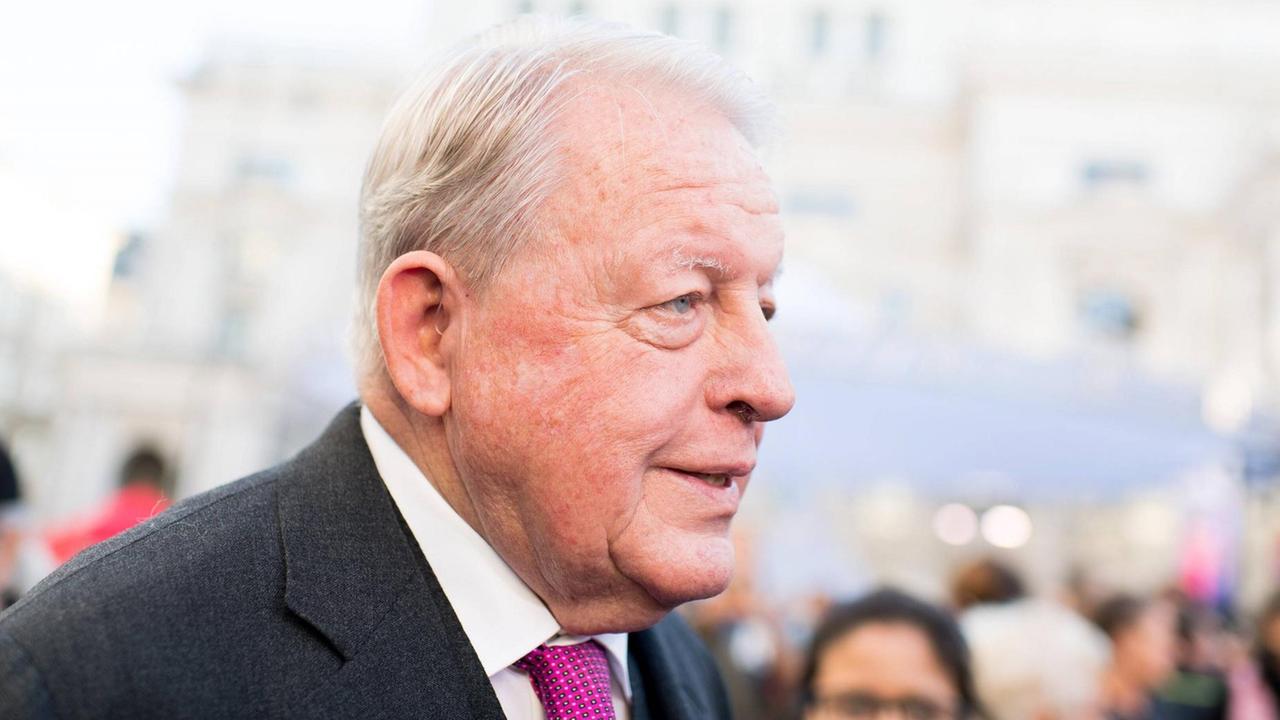

Sohn eines lesenden, sozialistisch engagierten Arbeiters, geboren 1937 in Wien. Franz Vranitzky studiert Betriebswirtschaft an der Hochschule für Welthandel, arbeitet aber auch an seiner Karriere als Basketballstar. Sein Studium beendet er 1960 erfolgreich. Das Österreichische Basketballteam dagegen scheitert im selben Jahr an der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Rom. Mit Mitte 20 steigt Franz Vranitzky bei der Österreichischen Nationalbank ein – und auf. Der österreichische Finanzminister holt ihn 1970 in sein Ministerium, fortan vertritt Vranitzky Österreich in der weiten Welt des internationalen Finanzwesens.

Mit 39 Jahren wird er stellvertretender Generaldirektor der größten Bank des Landes, des Creditanstalt-Bankvereins. Bundeskanzler Fred Sinowatz ernennt Vranitzky 1984 zum Finanzminister. Vranitzky, seit Jahrzehnten Mitglied der SPÖ, bekennt sich, ganz im Trend der 80er-Jahre, zu mehr Markt und weniger Staat, zu Privatisierung und Haushaltskonsolidierung. Wie ein bekannter deutscher SPD-Kanzler möchte auch Vranitzky Menschen mit Visionen lieber zum Arzt schicken.

Die Wahl des ÖVP-Politikers Kurt Waldheim zum Präsidenten im Jahr 1986 gerät zum internationalen Skandal: Waldheim hatte seine Aktivitäten zur Nazizeit verschwiegen. Die gesamte österreichische Politik wird durchgerüttelt, SPÖ-Kanzler Sinowatz tritt zurück. Vranitzky übernimmt, löst die Koalition mit der rechten FPÖ und bleibt dann zehn Jahre lang Österreichs Bundeskanzler in großen Koalitionen mit der ÖVP. So arg seine SPÖ auch von Affären gebeutelt wird, Vranitzky behält sein sauberes Image. Für seine Verdienste um das österreichische NS-Gedenken und um Europa als Friedensprojekt werden ihm Dutzende Würden verliehen.

Franz Vranitzky: Ein Arbeiterbezirk war es, aber wir wohnten eigentlich in einer Villengegend, aber aufgrund der sozialen Unterprivilegiertheit in einer Kellerwohnung eigentlich. Das war eigentlich klassisch armselig.

Der Junge aus dem Wiener Arbeiterbezirk wird Spitzenbanker

Stephan Detjen: Herr Vranitzky, Ihr Vater war klassischer Arbeiter, arbeitete in einer Eisengießerei, Ihre Mutter kam aus einer Bauersfamilie aus dem Burgenland, also klassische Milieus, die es so heute wahrscheinlich auch gar nicht mehr gibt in der Form. Erzählen Sie von Ihrem Elternhaus, und wie wurde da über Politik gesprochen, was hat Sie da geprägt?

Vranitzky: Der Vater war Arbeiter, Eisengießer, ein Beruf, den es heute nicht mehr gibt. Die Mutter kam aus einer burgenländischen Familie. Aus heutiger Sicht würde man sagen, ungebildet. Irgendeine Volksschule in einem kleinen burgenländischen Dorf. Sie kam nach Wien, sie arbeitete als Haushaltshilfe, als Wegräumfrau, als Aufräumfrau und so weiter. Die beiden haben sich dann gefunden und haben in den 1930er-Jahren sozusagen ihr Lebensziel aufgebaut. Die 1930er-Jahre waren aber die Jahre der großen Wirtschaftskrise, der großen Massenarbeitslosigkeit, des Verschwindens von Sparguthaben und so weiter. Und zusätzlich, auf der politischen Seite, das Sichverdichten faschistischer und faschistoider politischer Bewegungen. In Österreich unter der spezifischen Marke des Austrofaschismus, der in sich geteilt war. Die einen, diese christlich-sozialen, wollten unbedingt den Nationalsozialismus verhindern, und die anderen waren aber so rechtsaußen, dass sie dann, als 1938 der Anschluss kam, mit Leichtigkeit zu den Nazis übergeschwenkt haben. Mein Vater war aus seiner Familienzugehörigkeit und seiner beruflichen Tätigkeit ein Linker.

"Mein Vater war ein sehr politischer Mensch"

Detjen: Ein Kommunist?

Vranitzky: Er war zunächst einmal Sozialdemokrat. Und da die Sozialdemokraten nach seinem Empfinden in den 1930er-Jahren, also während des Bürgerkriegs in Österreich zu wenig akzentuiert die linke Politik gemacht haben, ist er mehr in Richtung Kommunismus gegangen. Er wurde dann 1939 in die deutsche Wehrmacht einbezogen, hat dort mit seinen Meinungen nicht hinter dem Berg gehalten, ist nie befördert worden, ich glaube, um 1945 abgerüstet als Obergefreiter. Er hat es dort nicht einfach gehabt, aber er hat es sich auch nicht einfach gemacht.

Detjen: Er war ein politischer Mensch. Ist viel über Politik gesprochen worden zu Hause?

Vranitzky: Ja, er war ein sehr politischer Mensch. Ich erinnere mich, als er dann nach Krieg und nach russischer Kriegsgefangenschaft nach Haus kam, hatten wir – ich war ein Volksschüler und dann ein Gymnasiast –, hatten wir zu Hause sehr viele politische Gespräche. Er brachte auch immer wieder Literatur herbei, linke Literatur, kommunistische Literatur, und sehr viel auch, was den Freiheitskampf in der Nazizeit betraf, also Untergrundkämpfer und Spanienkämpfer et cetera. Das war seine Gedankenwelt.

Detjen: Und das Ganze in einem klassischen, kann man das so sagen, Wiener Arbeiterbezirk, geprägt vom sehr typischen Wiener Sozialwohnungsbau?

Vranitzky: Ja, wir es war ein Arbeiterbezirk, aber wir wohnten eigentlich in einer Villengegend, aber aufgrund der sozialen Unterprivilegiertheit in einer Art Kellerwohnung eigentlich, sehr klein, so Zimmer, Küche und eben die Wasserleitung am Gang et cetera. Das war eigentlich klassisch armselig.

Detjen: Und Ihr Aufstieg war dann ein Aufstieg zunächst mal über Bildung. Es gibt das Abitur, es gibt ein Volkswirtschaftsstudium, Promotion. Und dann wird dieser Arbeitersohn Franz Vranitzky zum Banker. Chefvolkswirt der Österreichischen Nationalbank, Vorstandsvorsitzender der Länderbank mit internationalen Kontakten. Sie haben also die globale Finanzordnung eigentlich mitgestaltet, jedenfalls aus der Innenperspektive kennengelernt.

Vranitzky: Ja, ich hatte insofern auch großes Glück, als ich als Beschäftigter der Nationalbank für mehrmonatige Aufenthalte in die USA geschickt wurde. Und ich habe dann im Federal-Reserve-System gearbeitet und im Internationalen Währungsfonds, und das hat für einen jungen Österreicher doch eine maßgebliche Erweiterung seines Horizonts bedeutet. Und später, als ich in der aktiven Politik war, habe ich mir gerade in den USA und auch in Großbritannien sehr leicht getan, weil ich die Institutionen kannte. Ich kannte den amerikanischen Kongress, ich kannte das britische Parlament, eben aufgrund dieser Aufenthalte. Während meiner Nationalbankzeit habe ich unglaublich viel gelernt und konnte dieses Gelernte, das nicht nur ein banktechnisches Wissen war, sondern auch eine Vertrautheit mit den politischen Umständen, konnte das dann sehr gut nutzen. Und habe dann fünfeinhalb Jahre im österreichischen Finanzministerium als Mitarbeiter, als Berater des Ministers gearbeitet, was mich auch immer wieder in die Nähe der Politik gebracht hat, also in die Nähe der Innenpolitik, etwa im österreichischen Parlament, in die Nähe der Außenpolitik über Kontakte eben mit Regierungsvertretern vieler anderer Länder. Und das wieder hat mir dann in der aktiven Politik zunächst als Finanzminister, dann als Bundeskanzler sehr geholfen, weil es mir nicht neu war.

Vranitzky: Dieses Kreisky'sche Credo, dass der Staat alles kann, das haben uns nicht einmal mehr die Arbeiter abgenommen, die in der nicht verstaatlichten Industrie arbeiteten.

Österreich ist insgesamt nicht links: Orientierung an Markt und Mitte

Detjen: Ihr Eintritt in die aktive Politik als Finanzminister, Sie erwähnten es, ist verbunden mit dem Ende der Ära Kreisky. 1983 tritt Bruno Kreisky zurück, 1984 im Zug einer Regierungsumbildung werden Sie dann von seinem Nachfolger Androsch in die Regierung berufen als Finanzminister. Diese Ära Kreisky ist geprägt worden durch eine Haltung, die mit einem berühmten Motto immer wieder in Verbindung gebracht wird: Lieber ein paar Milliarden Schulden mehr als ein paar Millionen Arbeitslose mehr. Manche haben dafür den Begriff des Austromarxismus noch sogar verwendet. Rückblickend, was war das für eine politische Situation Mitte der 80er-Jahre, wie haben Sie die damals wahrgenommen, und wie wollen Sie sie dann auch verändern?

Vranitzky: Wir hatten in den Jahren 1966 bis 1970 eine Alleinregierung der Österreichischen Volkspartei. Und Bruno Kreisky als Vorsitzendem der Sozialdemokratischen Partei ist es gelungen, diese absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen, zunächst einmal in eine relative Mehrheit zu verwandeln und 1971 in eine absolute SPÖ-Mehrheit. Das war sicher – Paradigmenwechsel wäre zu schwach ausgedrückt. Das war also wirklich eine Umwälzung erster Ordnung und erster Klasse. Kreisky und sein Finanzminister Androsch und andere Regierungsmitglieder geschrieben und konstruiert, die später mit dem Begriff Austrokeynesianismus bezeichnet wurde. Und im Großen und Ganzen war das so, das war ja ein Policymix zwischen staatlichen Investitionen, die Wirtschaft und die Infrastruktur hatten großen Nachholbedarf, insbesondere die Infrastruktur, also etwa die Elektrifizierung der Eisenbahnen, der Autobahnbau, Telefon- und Telegrafenausbau, vieles anderes mehr, und ganz sicherlich auch der Bildungssektor und die Förderung der Familien. Also es war ein echter Aufbruch. Und dieser Aufbruch ist erstens gut gelungen und hat etliche Jahre angedauert. Kreisky hat dann 1983 bei der dann stattfindenden Nationalratswahl die absolute Mehrheit nicht mehr geschafft. Damit ist aber auch etwas anderes aufgetreten, nämlich eine gewisse Kritik an dieser starken Position des Staates.

Detjen: Die Sie ja personifiziert haben in der österreichischen Sozialdemokratie, gerade auch diese Kritik.

Vranitzky: Ich konnte nicht anders. Wir hatten einige sehr schwierige Entwicklungen und Ergebnisse, hauptsächlich in der verstaatlichten Industrie und in anderen Bereichen der öffentlichen Wirtschaft, als nämlich das Kreisky'sche Credo, lieber ein paar Millionen Schulden mehr als Tausende Arbeitslose mehr, dieses Kreisky'sche Credo, dass der Staat alles kann, dass er etwa in der Schwerindustrie, in der Maschinenindustrie et cetera Defizite, die erwirtschaftet wurden, aus dem nationalen Budget abdeckte. Das ist dann einfach nicht mehr gegangen. Das haben uns nicht einmal mehr die Arbeiter abgenommen, die in der nicht verstaatlichten Industrie arbeiteten.

Detjen: Sie haben dann einen Paradigmenwechsel, vielleicht kann man das so sagen, in der österreichischen Sozialdemokratie mit vorangetrieben, früher als andere sozialdemokratische Parteien, auch – man kann auch vielleicht sagen, nachgeholt, wenn man das mit den deutschen Sozialdemokraten vergleicht, also sozusagen das Godesberg der SPÖ in Österreich kam Jahrzehnte später mit einem neuen Programm, das Sie mit vorangetrieben haben, mit der Umbenennung der Partei von Sozialistische Partei Österreichs in Sozialdemokratische Partei Österreichs. Rückblickend aber stellt sich ja auch die Frage, war das Vertrauen in die Marktwirtschaft, in die Märkte, war das zuweilen überzogen?

Vranitzky: Das glaube ich nicht, dass das überzogen war, sondern ich musste mit einem Grundgedanken oder einer Grundbeobachtung leben. Diese Grundbeobachtung war, Österreich ist nicht von sich aus mehrheitlich ein sozialdemokratisches Land. Und wenn man daher als Sozialdemokrat eine regierungsfähige Mehrheit anstrebt, dann muss man sich auch um die Mitte kümmern. Und daher habe ich mich sehr wohl an die gesellschaftliche, an die wirtschaftliche Mitte gewandt, wenden müssen, um eine Mehrheitsposition aufrechtzuerhalten und um in der österreichischen Bundesregierung weiterhin den Ton angeben zu können.

"Die Wahl Waldheims hat Österreich sicherlich verändert"

Detjen: Ihr Weg ins Kanzleramt, zur Kanzlerschaft, hat mit dem Namen Kurt Waldheim zu tun. Kurt Waldheim wird nach einem höchst umstrittenen Wahlkampf 1986 mit 53,9 Prozent zum österreichischen Bundespräsidenten gewählt. Das führt dann zum Rücktritt des Bundeskanzlers Sinowatz, und Sie werden Nachfolger. Wie hat diese Waldheim-Affäre Österreich verändert?

Vranitzky: Die Wahl Waldheims hat Österreich sicherlich verändert. Ein Aspekt war der, dass die politischen Gegner Waldheims, also die Sozialdemokraten, aber auch andere, als Wahlkampfargument sehr stark nutzten, Waldheims Vergangenheit in der Deutschen Wehrmacht und in seiner Mitgliedschaft in der NSDAP. Diese Angriffe auf Waldheim innerhalb Österreichs wurden sehr stark unterstützt von demokratischen Kräften in anderen Ländern, aber auch von jüdischen Kräften in anderen Ländern.

Der Jüdische Weltkongress hat hier sich sehr häufig und sehr kritisch und sehr aggressiv, kann man auch sagen, gegen Waldheim geäußert. Das hat dazu geführt, dass seine Unterstützer, also Waldheims Unterstützer innerhalb Österreichs, sehr stark betont haben, vom Ausland lassen wir uns nicht dreinreden, von der sogenannten Ostküste, damit ist das jüdische Element in den USA gemeint, schon gar nicht. Und das, mit dem Slogan "Wir wählen, wen wir wollen", hat dazu geführt, dass Waldheim bei der Wahl sehr gut abgeschnitten hat und eigentlich reibungslos Bundespräsident wurde. Das ist der eine Aspekt.

Beiträge zu Kurt Waldheim und dem Opfermythos im Dlf:

Skandal in Wien (Kalenderblatt, 04.11.2013)

Das Ende des österreichischen Opfer-Mythos (Andruck, 10.06.2013)

Abschied vom Opfermythos (Hintergrund, 12.03.2013)

Skandal in Wien (Kalenderblatt, 04.11.2013)

Das Ende des österreichischen Opfer-Mythos (Andruck, 10.06.2013)

Abschied vom Opfermythos (Hintergrund, 12.03.2013)

Der zweite Aspekt ist aber der, dass doch innerhalb Österreichs sehr viele Leute mit dem Gedanken, mit Gedankengut konfrontiert wurden, na ja, so einfach ist das einfach nicht, dieses ganze Nazitum wegzuschieben. Und das war der Grund, warum ich 1991 – ich füge hinzu, spät genug – im österreichischen Parlament und auch sonst, eine Erklärung abgegeben habe, die uns Österreicher wegbringen sollte, und das ist auch gelungen, von der sogenannten Opfertheorie. Was ist die Opfertheorie? Die Opfertheorie ist eine These, ein Glauben, dass Österreich als erstes Land von den nationalsozialistischen Horden überrannt wurde und sozusagen die Österreicher gar nichts dafür können. Und das ist falsch. Es gab in den 1930er-Jahren und dann in der NS-Zeit wirklich genug Österreicher, die sich sehr zum Nationalsozialismus bekannt haben, die auch aktiv tätig waren und von denen man sicher nicht sagen kann, sie waren nicht schuld. Sie waren sehr wohl schuld, weil sie den Hitlerismus in Österreich aktiv unterstützt haben. Ich habe sehr genau getrennt zwischen Kollektivschuld und Individualschuld. Kollektivschuld kann man nicht sagen, die Republik Österreich hat sich nicht schuldig gemacht. Die Republik Österreich hat 1938 aufgehört zu bestehen. Aber es waren sehr viele österreichische Staatsbürger, die sich sehr aktiv und sehr engagiert und sehr begeistert als Nationalsozialisten betätigt haben. Ich hätte das gesinnungsmäßig nicht gekonnt. Die Nationalsozialisten haben so viele Sozialdemokraten eingesperrt oder umgebracht, dass ich mir wirklich nicht vorstellen konnte und wollte, eine österreichische Bundesregierung mit solchen Leuten zu bilden.

Die Rolle des Nationalsozialismus in Österreichs Politik. Der Aufstieg der Rechtspopulisten

Detjen: Sie haben die Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit ja immer wieder zum Thema Ihrer Kanzlerschaft gemacht und sind dafür ja auch aus den eigenen Reihen, wenn ich das richtig gesehen habe, kritisiert worden. Dass Sie den Blick zu sehr auf die NS-Vergangenheit richten. Rückblickend gesehen hat Österreich da in dieser Auseinandersetzung um die Waldheim-Affäre, um die Wahl Waldheims, und die unmittelbaren Jahre danach eine Art von Läuterung durchlaufen, sein Geschichtsbewusstsein nachhaltig verändert? Oder muss man nicht sogar heute feststellen, in dieser Auseinandersetzung liegen die Spaltungen und auch die Ursachen für den Aufstieg des Populismus, wie wir ihn heute in Österreich wieder erleben, auch mit seinen antisemitischen Zügen, die Sie eben geschildert haben?

Vranitzky: Es kann schon sein, dass die Zeit des Kurt Waldheim als Präsident und alles, was rundherum geschehen ist und heftig diskutiert wurde, ein Aspekt dessen ist, dass so manche Österreicher nach rechts gerückt sind. Ich würde das aber nicht ins Zentrum der Analyse stellen, denn wir sehen ja in anderen europäischen Ländern, gar nicht so wenigen, die keinen Waldheim hatten, dass wir dort auch Rechtstendenzen ganz beachtlichen Ausmaßes haben und dass eben diese Bestrebungen, die Geschicke Europas übernational in die Hand zu nehmen, doch auf so manche Ablehnung stoßen, und dass alle diese Bewegungen, also AfD und Wilders und Vlaams Blok und Lega Nord et cetera, dass die immer wiederum predigen oder fordern, zurück zum Nationalstaat und zurück zu Reinrassigkeit des Volkes und keine Verfälschungen und keine Fusionen mit anderen Rassen, mit anderen Systemen, mit anderen Religionen natürlich. Also da ist eigentlich der Waldheim-Effekt, sollte es ihn je gegeben haben, schon recht im Hintergrund.

Detjen: Jetzt fällt ja gerade in Ihre Amtszeit sowohl eine Stärkung der österreichischen Populisten, aber auch eine Radikalisierung. Sie sind Bundeskanzler geworden in einer Zeit, als die SPÖ, Ihre Partei, noch in einer Koalition mit der FPÖ, mit den Freiheitlichen regiert hat. Und dann wird Jörg Haider Chef der FPÖ, und Sie kündigen die Koalition auf. Er hat zunächst noch versucht, Sie zu gewinnen für eine weitere Zusammenarbeit. Sie haben das abgelehnt – warum?

Vranitzky: Man muss ein bisschen in die Vergangenheit, also in die 1970er-Jahre zurückgehen. In den 1970er-Jahren hat Bruno Kreisky und später Fred Sinowatz die Erwartung gehegt und auch politisch daran gearbeitet, das freiheitliche Lager zu unterscheiden in einen liberalen Flügel und einen nationalen Flügel. Wenn ich sage, national, heißt das bei denen deutschnational. Und bei aller Distanz zwischen Sozialdemokraten und Freiheitlichen in Österreich hätte man damals es doch sehr gern gesehen und hat das seitens der SPÖ auch gefördert, wenn dieser liberale Flügel innerhalb der Freiheitlichen stärker geworden wäre und als solcher auch für Zusammenarbeit geeignet und willkommen erachtet wurde. Als Kreisky 1983 die absolute Mehrheit nicht mehr erreichte, ist er zurückgetreten, aber sein Nachfolger Sinowatz hat diese Legacy übernommen und hat, wohl unter kräftiger Anleitung Kreiskys, eine Regierung gebildet aus Roten und Blauen, also aus SPÖ und Freiheitlichen, und zwar unter großer Betonung, immer wiederholend, das sei die liberale Seite der Freiheitlichen, mit der man eine Koalition gebildet hat.

Detjen: Haben Sie das schon damals für eine Täuschung gehalten?

Vranitzky: Ich glaube, es war insofern eine nicht ganz richtige Einschätzung, als die Zusammenarbeit mit den Liberalen ja nicht dazu geführt hat, dass die Deutschnationalen verschwunden sind. Die sind ja weiter da gewesen. Und gerade die Deutschnationalen, und hier kommt Haider ins Gespräch, haben ja heftigst nicht einmal so sehr die Sozialdemokraten in der Bundesregierung attackiert, sondern ihre eigenen Leute, die Freiheitlichen. Und das hat dazu geführt, dass innerhalb der Freiheitlichen Partei diese in Anführungszeichen Liberalen immer weniger eine Rolle gespielt haben.

Beiträge zu Jörg Haider im Deutschlandfunk:

Prozess um Hypo Alpe Adria-Kauf - Bayerns Pleite mit Jörg Haider (Hintergrund, 26.01.2014)

"Jörg Haider war sicherlich eine der großen Begabungen in der österreichischen Politik" (Zeitzeugen im Gespräch, 08.04.2013)

Jörg Haider und die Österreicher (Politische Literatur (Archiv), 05.03.2001)

Prozess um Hypo Alpe Adria-Kauf - Bayerns Pleite mit Jörg Haider (Hintergrund, 26.01.2014)

"Jörg Haider war sicherlich eine der großen Begabungen in der österreichischen Politik" (Zeitzeugen im Gespräch, 08.04.2013)

Jörg Haider und die Österreicher (Politische Literatur (Archiv), 05.03.2001)

Detjen: Wenn Sie diese Entwicklung schildern, drängt sich der Vergleich zu dem, was wir in Deutschland und in der Entwicklung der AfD erleben, ja geradezu auf. Die Flügelkämpfe, die Radikalisierung der Partei. Ist das eine Art fast gesetzmäßige Entwicklung dieser populistischen Parteien, die wir da beobachten? Wiederholt sich da aus Ihrer Sicht in der AfD das, was Sie mit der FPÖ in Österreich seit Mitte der 80er-Jahre erlebt haben?

Vranitzky: Ich glaube schon, dass man einige Vergleiche ziehen kann, dass diese zutreffen. Jörg Haider war ein sehr geschickter Argumentierer und auch ein geschickter Demagoge. Aber das für mich Entscheidende war, dass er sich in vielen seiner Äußerungen nicht vom Grundgedanken des Nationalsozialismus distanzieren konnte. Er hat Veranstaltungen gemacht, wo er die Waffen-SS gelobt hat. Er hat von sich gegeben, dass Hitler eine ordentliche Beschäftigungspolitik gemacht hat. Er hat die Konzentrationslager als Straflager bezeichnet. Das waren lauter Angelegenheiten und lauter Äußerungen, die für mich als Sozialdemokraten nicht akzeptabel waren.

Detjen: Aber die Frage ist ja immer wieder, wie man mit solchen Leuten umgeht und ob man sie, indem man sie in die Verantwortung einbindet, bis hin zur Einbindung in Regierungsverantwortung, ob man sie dadurch zähmen, domestizieren kann. Und wenn man da jetzt noch mal auf Ihr Beispiel schaut, dann sieht man ja, Sie grenzen sich ab, Sie kündigen die Koalition mit der FPÖ unter Jörg Haider auf. Es kommt dann, ich glaube, im November 1986, zu Neuwahlen. Die Volksparteien, auch die SPÖ, verlieren, und die FPÖ triumphiert, verdoppelt ihre Stimmen auf knapp zehn Prozent.

Vranitzky: Es ist eine immer wiederkehrende Streitfrage in Österreich, ob das Nicht-Koalieren – manche Leute nennen das Ausgrenzen, ob das zum Aufstieg Haiders und der Freiheitlichen Partei geführt hat oder nicht. Ich meine, dass jede große Koalition, also in unserem Fall SPÖ/ÖVP dem Außenseiter eine gute Chance gibt. Alle seine Kritik geht immer an beide Volksparteien, an beide Regierungsparteien. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, die wenigen Leute, die seinerzeit gemeint haben, hättest du – also ich – doch mit Haider eine gemeinsame Regierung gebildet, muss ich zweierlei sagen. Erstens, ich hätte das gesinnungsmäßig nicht gekonnt. Die Nationalsozialisten haben so viele Sozialdemokraten eingesperrt oder umgebracht und so vieler Menschenrechtsverletzungen sich schuldig gemacht, dass ich mir wirklich nicht vorstellen konnte und wollte, eine österreichische Bundesregierung mit solchen Leuten zu bilden.

Die zweite Anmerkung ist, ich hatte ja keine Not an Koalitionspartnern. Ich hatte eine bequeme Mehrheit und hatte in der Volkspartei einen willigen Koalitionspartner, der bereit war, in die Bundesregierung einzutreten. Und das war 1986. Und 1990, bei der nächsten Nationalratswahl, haben wir ja ausgesprochen gut abgeschnitten, und schrittweise ist auch dieser Höhenflug der Freiheitlichen – hat nicht mehr angehalten. Und dann, zu einem späteren Zeitpunkt, also Ende des 20. Jahrhunderts, hat ja der Obmann der Volkspartei, Wolfgang Schüssel, eine Koalition mit den Freiheitlichen gebildet, um – Sie haben den Ausdruck vorher auch erwähnt –, um sie zu domestizieren. Das hat aber damit geendet, dass die Freiheitlichen sich gespalten haben und eigentlich neue Wege gehen mussten. Sie Haben dann eine BZÖ, also einen Ableger gegründet. Also insgesamt mache ich mir keinen Vorwurf, dass ich eine Regierungsbildung mit den Freiheitlichen verpasst hätte und damit eine Chance verpasst hätte.

Vranitzky: Sie können die Katze in die Luft werfen, sie kommt immer auf denselben vier Füßen an. Und diese selben vier Füße des Sebastian Kurz sind die Flüchtlinge.

Wie die FPÖ auch die Volkspartei ÖVP umfärbt. Österreich unter Sebastian Kurz.

Detjen: Wie sehen Sie da heute die Rolle der FPÖ? Wird die da weiter eine Kraft sein, die die Politik des Landes, das Land insgesamt radikalisiert, nationalistische Politik treibt? Oder kann das gelingen, dass Sie auch mit diesem neuen Politikertypus Sebastian Kurz als Bundeskanzler, dass da noch mal eine Art Zähmung gelingen kann?

Vranitzky: Wir haben noch etliche Jahre Zeit, ich meine, diese Regierung hat noch etliche Jahre Zeit, sozusagen ihre wahren Gesichter zu zeigen. Es gibt schon Anzeichen dafür, dass die Handschrift der Freiheitlichen Partei etwa in der Flüchtlingsfrage oder in der Sozialpolitik erkennbar ist. Aber die derzeitige Konstellation ist insofern eine neue, als in den Grundzügen der Politik zwischen den Freiheitlichen und den Exponenten der Volkspartei, also dem Bundeskanzler und anderen, keine großen Hürden bestehen, keine großen Unterschiede. Also, in etlichen Aspekten ist der Bundeskanzler jemand, der den Freiheitlichen kaum widerspricht.

"Kurz konzentriert sich im Wesentlichen auf zwei Themen"

Detjen: Er ist auch ein neuer Politikertypus, man muss es sagen. Der Typus des jüngsten Bundeskanzlers, den Österreich überhaupt je hatte, mit Anfang 30, also des jungen Charismatikers. Manche vergleichen ihn mit Macron, andere sehen ein Schreckbild in ihm. Wie sehen Sie ihn, diesen Sebastian Kurz? Ist er jemand, der sozusagen das Modell der Volkspartei als vielleicht Bewegungspartei noch mal neu vitalisieren kann? Oder fürchten Sie ihn als jemanden, der sozusagen den Sargnagel in das klassische Parteiensystem treibt?

Vranitzky: Im Wesentlichen konzentriert er sich auf zwei Themen. Das eine Thema ist das Flüchtlingsthema. Sie können sie Katze in die Luft werfen, sie kommt immer auf dieselben vier Füße an. Und diese selben vier Füße des Sebastian Kurz sind die Flüchtlinge. Und die Schließung der Balkanroute, die er ununterbrochen vor sich her trägt, die aber vollkommen andere Ursachen und Gründe hat als das, was er gemacht hat.

Detjen: Nämlich?

Vranitzky: Im Großen und Ganzen ist das Zurruhekommen der Balkanroute zurückzuführen auf zwei Personen, nämlich Merkel und Erdogan. Das war der große Deal, den die Frau Merkel auch unter viel Kritik in Deutschland, aber jedenfalls doch mit Erdogan zusammengebracht hat, dass er Flüchtlinge einfach sozusagen abfiltert in der Türkei. Kurz hat sich da insofern sehr geschickt verhalten, als er sich angeschlossen hat und immer wieder von der Schließung der Balkanroute gesprochen hat und das dann auch als sein Produkt, als seinen Erfolg dargestellt hat. Aber ohne die beiden, Bundeskanzlerin Merkel und Premierminister Erdogan wäre das ja nicht gegangen.

Und der zweite Aspekt ist, der Kurz ist trotz seiner Jugend ein absoluter Medienprofi, und er versteht es sehr gut sich in Szene zu setzen, nicht nur in Österreich. In Deutschland ist er ja auch ein gefragter Interviewpartner in Fernsehsendungen und Diskussionsrunden. Man wird sehen – innerhalb der Österreichischen Volkspartei, ist er bisher jedenfalls unumschränkt herrschend.

Detjen: Wie tief hat er aus Ihrer Sicht die Österreichische Volkspartei umgeformt in eine Partei, ich habe eben gesagt, eine Partei neuen Typs, in eine Bewegungspartei, die vielleicht näher an dem ist, was Macron in Frankreich macht, als an dem, was wir in Deutschland und in Österreich als klassische Volksparteien kennen?

Vranitzky: Das lässt sich noch nicht sagen. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Es ist die Zeit, in der man auf die derzeitige Bundesregierung schaut, noch zu kurz. Aber was man jedenfalls sagen kann, ist, das, was er Bewegung nennt – und er setzt sich ja ab von seiner eigenen Partei in Wirklichkeit, nicht nur in der Parteifarbe, das ist nicht so wichtig, aber auch etwa in der klassischen Aufrechterhaltung der Sozialpartnerschaft. Da ist er nicht ein so großer Anhänger, wie es scheint. Und auch in sozialen Fragen scheint er doch in eine Richtung zu gehen, die jedenfalls für das, was wir als Österreichische Volkspartei kennengelernt haben, neu ist und anders ist. Also, es wird sich zeigen. Ich kann es und ich glaube, es kann niemand noch genau abschätzen, wie das, sagen wir, im Wahlkampf für die nächste Nationalratswahl dann wirklich sein wird.

Detjen: Blicken wir von hier, wir sitzen hier im ARD-Studio Wien, blicken wir von hier noch mal rüber nach Deutschland. Es wirkt ja so, es sticht ins Auge, dass Deutschland manche Entwicklung, die Österreich längst hinter sich hat, nachzuvollziehen scheint. Gibt es auch aus Ihrer Sicht, wenn Sie das beobachten, was in Deutschland passiert in der Auseinandersetzung mit den aufstrebenden populistischen Kräften, gibt es da einen Rat, der sich Ihnen aufdrängt, im Umgang mit Parteien, wie wir sie mit der AfD jetzt in Deutschland haben?

Vranitzky: Als Ratgeber würde ich wahrscheinlich nicht genug Einblick haben in das, was sich in den Arterien und Venen der deutschen Innenpolitik wirklich abspielt.

Detjen: Wir schauen ja, das ist ja was Typisches, wir schauen sozusagen auch Hilfe und Rat suchend auf Länder, die diese Entwicklungen schon durchlaufen haben und fragen uns, was kann man aus diesen Erfahrungen lernen.

Vranitzky: Ich muss Ihnen sagen, ich sehe ein wirkliches Problem für uns alle in Europa. Und das reicht in viele Bereiche hinein. Und dieses Problem besteht darin, dass es den allerwenigsten Regierungen gelingt, in einer überzeugenden Europapolitik die Bevölkerung mitzunehmen. Das trifft auf Österreich sicher zu. Bei uns ist die Zustimmungsrate unter 50 Prozent gefallen. Das trifft aber auch auf andere Länder zu. Italien ist diesbezüglich sowieso eine Katastrophe. Es betrifft aber auch andere Länder. Und mein Vorbehalt, meine Kritik geht dahin, dass man mit der Europafrage einfach zu wenig volksnah umgeht, zu technokratisch, zu verliebt in Mechanismen wie Kommission und Parlament und Beziehungsgeflechte et cetera. Und auch in der Sprache, in der Umgangssprache, in den Ausdrucksweisen wird mit Begriffen herumgeworfen, die ein Großteil der Bevölkerung überhaupt nicht versteht, nicht verstehen kann. Weil – also bei uns ist das so, was weiß ich, am Montag wird Sozialpolitik, am Dienstag Landwirtschaftspolitik, am Mittwoch Bildungspolitik und so weiter – und wenn am Freitag gerade noch ein bisschen Zeit ist, sagt einer was über Europa. Das ist zu wenig. Europa ist ja eine umfassende Materie, eine Querschnittsmaterie, eine umfassende Materie. Das ist nicht gelungen. Und daher –

Detjen: Das ist auch gerade der deutschen SPD nicht gelungen, die mit einem Europapolitiker versucht hat, Wahlkampf zu machen und aus vielen Gründen grandios gescheitert ist. Lassen Sie mich an der Stelle einmal fragen, wie sehen Sie die SPD im Augenblick aus österreichischer Perspektive?

Vranitzky: Sie ist für mich eine jahrzehntelange Freundschaftspartei, und ich kann nur hoffen in ihrem Interesse und eigentlich auch im europäischen Interesse, dass sie wieder mehr Fuß fasst, als das in den vergangenen paar Jahren gelungen ist, in Bundestagswahlen gelungen ist, und dass sie an das anknüpfen kann, was sie ja schon früher mal geleistet hat. Nämlich eine offene Europapolitik, eine Wirtschaftspolitik, die ja vor allem mit den unselbstständig Erwerbstätigen verständnisvoll umzugehen in der Lage ist, sodass diese Vorwürfe, die da der Parteiführung oftmals gemacht wurden und die man ja in den Medien verfolgen kann, nämlich zu weit weg von den Arbeitnehmern zu sein, zu weit weg von den unselbstständig Erwerbstätigen. Natürlich spielt da auch immer wieder das Flüchtlingsthema hinein, das haben wir auch bei uns. Also auch bei uns können Sie viele Meinungen hören, die sagen, unsere Sozialpolitik muss gekürzt werden, wenn wir den Ausländern so viel Geld hineinschieben. Das sind alles Themen, die am meisten der Sozialdemokratie wehtun, die den Konservativen und den Vertretern des Kapitalismus, an denen geht das vorbei. Weil irgendein Firmenboss, von dem wird ja nicht erwartet, dass er sich um die soziale Sicherheit in erster Linie kümmert. Aber von Sozialdemokraten wird es erwartet. Das geht in die Wohnungspolitik hinein, in die Schulpolitik und in die Sozialpolitik.

Vranitzky: Vielleicht bin ich da jetzt sozusagen ein alter Blauäugiger, aber es gibt wahrscheinlich nur die eine Hoffnung, und das ist die junge Generation.

Kampf für ein geeintes Europa in einer besseren Sprache und mit besseren Argumenten

Detjen: Lassen Sie mich noch einmal zurückgehen in der Geschichte, in die Jahre 1994/95. Das sind die Jahre, in denen in Ihrer Kanzlerschaft der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union vollzogen worden ist. Es gab eine Volksabstimmung damals. Ich glaube, 66 Prozent Zustimmung. Sie haben eben gesagt, so eine Zustimmungsrate würde es heute nicht mehr geben. Wahrscheinlich wäre sie unter 50 Prozent in Österreich. Wo ist diese Zustimmung abgebrochen? An welcher Stelle würden Sie das festmachen?

Vranitzky: Die Bundesregierungen haben so etwa seit dem Ende der 1990er-Jahre keine aktive Europapolitik insofern betrieben, als sie viel zu wenig daran gearbeitet haben, was bedeutet Europa für dich? Wo kommst du vor, wo kannst du dich wiederfinden? Sondern man hat es gewähren lassen, dass Entscheidungen etwa der Europäischen Kommission einfach kommentarlos und kritiklos übernommen wurden, und das Risiko schlagend wurde, dass die Bevölkerung mangels Verständnis das einfach abgelehnt hat. In Österreich gibt es ein klassisches, ziemlich überholtes und einigermaßen törichtes Beispiel, das ist die Gurkenkrümmung. Wenn Sie heute in einer Versammlung sagen, die EU liegt daneben, weil sie sich um Gurkenkrümmung kümmert, dann ist das Gelächter auf Ihrer Seite und Sie haben sozusagen Versammlungserfolg. In Wirklichkeit war das eine Forderung der Landwirtschaft. Die wollten, dass die Gurken so wenig wie möglich gekrümmt sind, damit sie sie in die Versandschachteln hineinbringen. Das hat aber niemand erklärt, und daher war das ein Gelächter ununterbrochen. Und das kann man auf andere Bereiche fortsetzen und so weiter, wo man immer wieder die Meinung findet, was mischen sich die bei uns ein.

Detjen: Aber vielleicht muss man doch noch mal einen besonderen Blick – und das kann man gerade natürlich von hier aus, von Wien aus, und mit einem Gesprächspartner wie mit Ihnen, mit Franz Vranitzky, besonders gut tun, noch mal nach Osteuropa blicken, nach Polen, nach Ungarn, wo wir in besonders markanter Weise den Wiederaufstieg, die Wiederbelebung des Nationalismus in Europa erleben. Haben wir da auch die osteuropäischen Mentalitäten viel zu lange falsch eingeschätzt?

Vranitzky: So manche Osteuropäer kommen immer wieder mit demselben Argument, welches lautet: 40 Jahre oder länger waren wir unter dem Diktat Moskaus. Wir wollen jetzt nicht unter einem Diktat Brüssels sein. Und wenn man wenig nachdenkt, dann kann diese Behauptung sogar verfangen. Das ist aber nur die eine, die oberflächliche, die weniger bedeutende Seite. Die bedeutendere Seite ist wohl die, dass die Zivilisationsbedingungen, auch die kulturellen Bedingungen in den osteuropäischen Staaten nicht eins zu eins mit den Bedingungen in Deutschland, in Österreich, in Belgien, den Niederlanden et cetera, vergleichbar sind. Weil dort auch das Vergangenheitsbewusstsein ein sehr ausgeprägtes ist und weil dort etwa Weltanschauungen eine sehr intensive Rolle spielen. Vielleicht müssen wir das als Westeuropäer sogar sagen, sind wir zu oberflächlich in unseren Weltanschauungen, und die sind es halt nicht. Und daher kümmern sie sich sozusagen um ihre Eigenständigkeit und so weiter.

Detjen: Aber was meinen Sie mit Weltanschauung? Das will ich jetzt mal konkretisieren mit Blick auf das direkte Nachbarland Ungarn. Da sehen wir ja Entwicklungen, die wirklich die Frage aufkommen lassen, ist Europa noch die Wertegemeinschaft im Sinne eines Konsenses über Werte von Liberalität, von Demokratie, von Weltoffenheit?

Vranitzky: Zurzeit stimmt dieses Bild, das Sie zeichnen, zweifellos. Und zurzeit kämpfen wir mit Eindrücken und mit Wahrnehmungen, die etwa Orbán formuliert, er möchte keine liberale, er möchte nur mehr eine illiberale Demokratie haben, wo man natürlich sich fragen muss, ist das dann Demokratie überhaupt?

Detjen: Und ist das noch die Wertegemeinschaft Europas? Gehört Ungarn noch in die Wertegemeinschaft Europa?

Vranitzky: Die Wertegemeinschaft, also in einer Momentaufnahme ist sie es nicht. Und man kann auch nicht außer Acht lassen, dass die politischen Kräfte etwa in Ungarn oder auch in Polen die Antipoden etwa zu Orbán oder zu Kaczyinski bedeuten, dass die halt in den Jahren davor markante Niederlagen eingesteckt haben. Und zwar nicht markante Niederlagen, weil sie so gute Projekte hatten oder so überzeugende Gesinnungsprodukte lieferten, sondern weil sie in ihrer politischen Arbeit versagt haben. Das ist ein hartes Urteil, aber ich fürchte, es gibt kein anderes und kein besseres.

Und man sieht ja jetzt auch, es gibt ja etwa in Ungarn schon Gegenkräfte gegen Orbán. Aber sie können sich nicht so organisieren, dass Orbán selbst in irgendeine Schwierigkeit kommt. Und daher befürchte ich, wir werden da noch sehr viele Rückschläge im Bezug auf Europa, ein offenes Europa, ein modernes, ein Europa der gemeinsamen Werte erleben müssen, ehe vielleicht wieder – oder hoffentlich wieder – andere politische Kräfte in diesen Ländern sich erheben.

Detjen: Sie haben eben gesagt, Europa muss vielleicht noch viel tiefer durch eine Phase der Krisen gehen. Aber Sie haben auch gesagt, bevor dann vielleicht wieder eine Wende zum Positiven kommt. Am Ende des Gesprächs, wenn Sie damit Hoffnungen verbinden, worauf gründen Sie die? Worauf gründen Sie die? Wo schauen Sie hin, wenn Sie Hoffnung für Europa suchen?

Vranitzky: Vielleicht bin ich da jetzt sozusagen ein alter Blauäugiger, der ich noch meine eigenen Einschätzungen nicht bin und auch nicht sein will. Aber es gibt wahrscheinlich nur die eine Hoffnung, und das ist die junge Generation. Die junge Generation, die mit den modernen Kommunikationsmitteln umgehen kann, die sich nicht vor der Digitalisierung fürchtet, sondern klar entschlossen ist, sie zu nutzen. Die auch Sinn und Zweck des gemeinsamen Europas als ein Aktivum erkennt, und die letztendlich – ich glaube, man muss das so deutlich sagen – auch neue politische Repräsentanten in die Ämter bringen wird.

Und das wird ganz notwendig sein, weil aus meiner Sicht, und auch hier hoffe ich, nicht zu hart zu urteilen, ist die Krise in Europa auch eine Krise der europäischen Führungskräfte. Und die Führungskräfte sind wiederum deshalb nicht so stark, wie wir das erhoffen und annehmen und für richtig halten, weil sie in ihren nationalpolitischen Gemengen nicht stark genug sind.

Etliche Regierungen, die wir anschauen – wir haben gerade über Italien gesprochen, aber wir können ja im Mittelmeerbereich bleiben –, sind ja ununterbrochen von irgendwelchen Herausforderungen geplagt und müssen ununterbrochen auch sich der Frage stellen, wie lange überlebst du noch als Regierungschef. Das ist ja nicht gerade ein Kraftprotz, und ich glaube, wir kommen nicht drum herum, auch diese Entwicklung zu befürworten und, wo es geht, zu unterstützen.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.

Anmerkung der Red.: Wir haben die ursprüngliche Formulierung im Teaser korrigiert. Sie entsprach nicht der betreffenden Interview-Aussage Franz Vranitzkys über Kollektiv- und Individualschuld.