„Ja so eine bestimmte Hauptsymptomatik ist völlige Gefühlslosigkeit. Das ist so gewesen, als hätte ich eine Maske aufgehabt und alles versteinert war und ich konnte gar keine Mimik mehr machen und es regte sich nichts, weil innerlich auch eine totale Leere da war“, sagte Martin Amedick.

„Und es war kein Rankommen mehr und wenn jemand emotional nicht mehr zu erreichen ist, ist es auch für den Partner enorm schwer, da einzugreifen“, so Terese Enke.

Noch einmal Amedick: „Ich habe dann immer so den Satz in mir gesagt ‚ich spüre mich nicht mehr‘“

Martin Amedick und Teresa Enke erzählen, wie es ihnen ergangen ist, als die Krankheit Depression in ihr Leben trat. Amedick ist zu dieser Zeit Profi beim 1. FC Kaiserslautern, Teresa Enke Ehefrau von Robert Enke, als er 2003 beim FC Barcelona unter Vertrag steht.

Schwierige und komplexe Krankheit

Wie belastend es ist – ob als direkt Betroffener oder als Partnerin – das ist in jedem Moment der Worte spürbar. Depression ist eine schwierige und komplexe Krankheit – nach außen oft nicht erkennbar, die Betroffenen leiden und müssen oft erst einmal selbst herausfinden, dass sie erkrankt sind. So ging es auch Martin Amedick. Dann kam bei ihm die Unsicherheit, wie er damit umgehen soll – als Spitzensportler, der ständig unter Leistungsdruck und zugleich in der Öffentlichkeit steht?

„Wenn man erkrankt ist, wie es bei mir dann der Fall war, dann sind die Strukturen, dass sie noch mehr Druck in einem auslösen. Weil ich wollte damals nicht, dass es rauskommt, dass es auffällt. Weil meine Fragen dann waren – was passiert mit meiner Karriere? Wie geht es weiter, weil es vorher nur zwei Beispiele gab, wo Depression öffentlich wurden. Das waren Robert Enke und Sebastian Deisler.“

Beide Beispiele machen ihm zu diesem Zeitpunkt keinen Mut. Deisler hatte seine Karriere abgebrochen, Enke Suizid begangen. Mehr als ein Jahrzehnt wurde seither aber viel Aufklärungsarbeit geleistet.

Robert-Enke-Stiftung sorgt für besseren Umgang

Gerade auch durch die Robert-Enke-Stiftung, die von Anfang an das Ziel hatte, das Thema zu enttabuisieren und klarzumachen, dass Depression eine behandelbare Krankheit und keine Form von Schwäche ist. Und die Stiftung von Teresa Enke hat in den vergangenen zwölf Jahren Stiftungsarbeit dafür gesorgt, dass sich der Umgang mit der Krankheit deutlich verbessert hat.

„Wir haben erreicht, dass Psychologen in Nachwuchsleistungszentren Pflicht sind, dass es in der Trainerausbildung das Thema Psychologie, psychische Gesundheit stattfindet. Wir haben ein Netzwerk geschaffen an der Uni Aachen, wo fünf Tage die Woche sechs Stunden ein Psychiater sitzt und die Menschen dort anrufen können, ob Sportler oder nicht Sportler, und vermitteln dann einen Therapeuten in ganz Deutschland. Wir haben 75 bis 80 Psychiater und Sportpsychologen, die sich uns angeschlossen haben.“

Mehr Sportlerinnen und Sportler machen Krankheit öffentlich

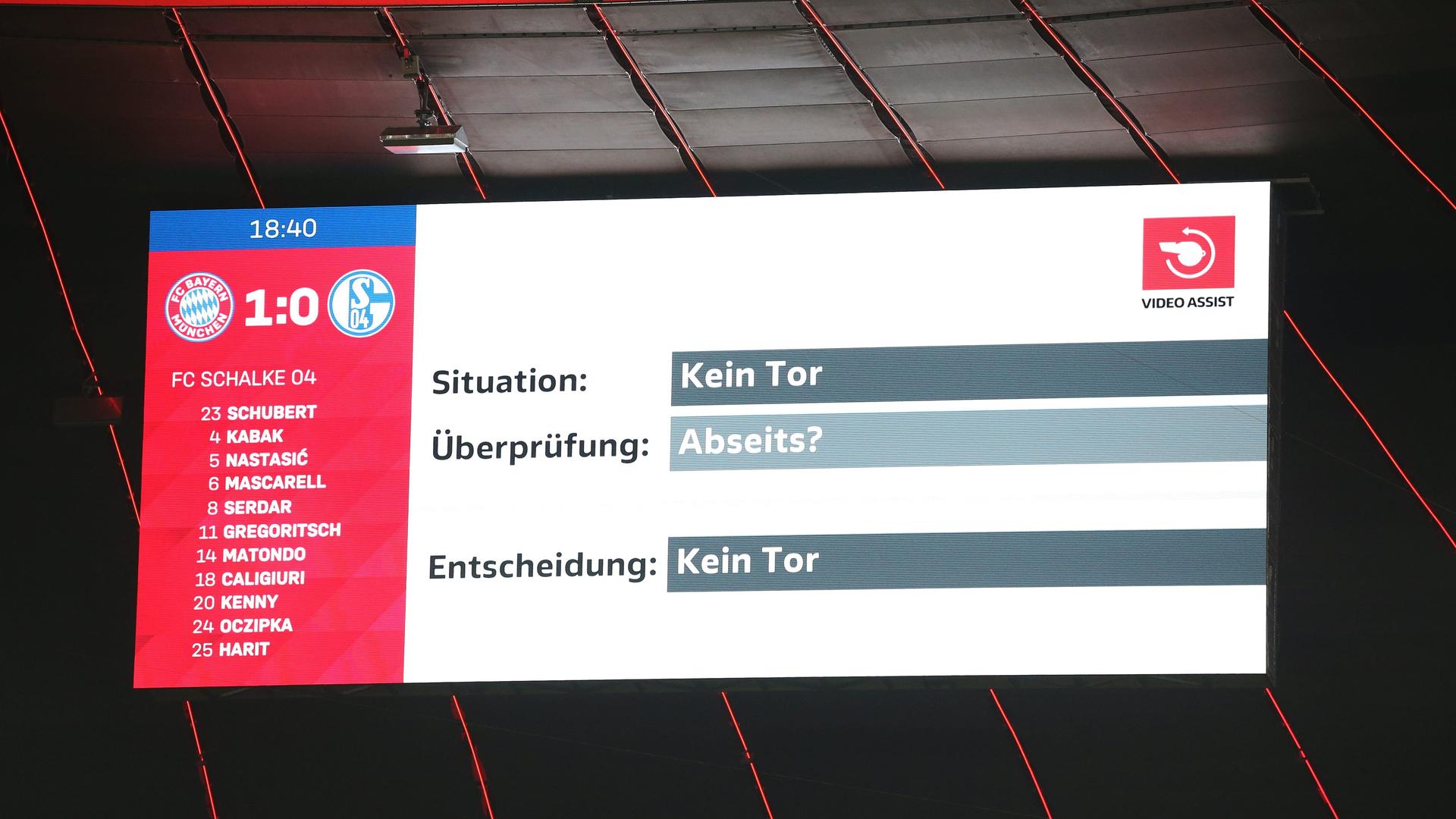

Die professionelleren Strukturen sorgen dafür, dass sich inzwischen mehr Spitzensportlerinnen und -sportler trauen, ihre Krankheit öffentlich zu machen, sie damit weiter zu enttabuisieren, ohne dass es dadurch zum Karriereende kommt. Wie etwa der englische Nationalspieler Danny Rose kurz vor der WM 2018, an der er teilnahm, oder jüngst der isländische Mittelfeldspieler des FC Schalke 04, Victor Pálsson.

Trotzdem wird die Krankheit noch oft falsch verstanden. Denn das Problem seien nicht die Beschimpfungen von den Rängen oder der Druck vom Trainerstab, erklärt Martin Amedick: „Der Stoffwechsel funktioniert nicht mehr und es gibt unterschiedliche Faktoren, die das beeinflussen. Ich selber, ich denke Robert auch, waren eigentlich sehr druckresistent. Wenn Du den Fußball ansprichst, ging es schon immer darum, Leistung zu bringen, man wurde beobachtet oder beurteilt in jedem Training, wollte seinen Platz behalten oder wenn man ihn noch nicht hatte, erkämpfen, und das spielte bei mir auch keine vordergründige Rolle.“

Amedick hat mittlerweile Psychologie studiert, versteht die Prozesse, die im Körper ablaufen, was es genau heißt, wenn der Stoffwechsel gestört ist: „Also die Neurotransmitter sind im Endeffekt Botenstoffe und die sorgen dafür, wenn was Positives passiert, dass Freude signalisiert wird. Aber bei einem Depressiven ist der Stoffwechsel so gestört, dass das dann nicht ankommt in dem Moment.“

„Ich saß drei Stunden auf dem Stuhl und habe gar nichts gemacht“

Eine der Auswirkungen – es fehlt bei allem der Antrieb: „Antriebslosigkeit war für mich als Leistungssportler ein Riesenproblem. Da war es erstmal überhaupt ein Kampf, überhaupt zum Training zu kommen und dieses dann auch noch zu bestreiten. Aber auch nicht im Fußballumfeld, sondern zu Hause, wenn es einem schlecht geht, dann wird man wahrscheinlich ein gutes Buch lesen oder einen guten Film – bei mir kam es teilweise vor, dass ich drei Stunden auf dem Stuhl saß und gar nichts gemacht habe, weil einfach gar kein Antrieb da war.“

Und ein weiteres Problem im Spitzensport: Amedick hat sich selbst über den Fußball definiert, auch das Umfeld hat ihn fast nur als Fußballer wahrgenommen. Das Leben steht nur auf einer Säule – und wenn die zusammenbricht, stürzt alles ein.

Nach eineinhalb Jahren beschließt Amedick dann, die Krankheit medikamentös zu behandeln. So lange würde er heute nicht mehr warten. Inzwischen arbeitet er als Erzieher in einem Waldkindergarten und schätzt die Arbeit mit Kindern, die für ihn authentisch und ehrlich sind.

Stiftung ist Lebensaufgabe für Enke

Für Teresa Enke ist die Stiftung so etwas wie ihre Lebensaufgabe geworden. „Mittlerweile schon ja, hm.“ – „Hätten Sie das vor 12 Jahren gedacht?“ – „Nein, ich habe versucht der Tragödie irgendwas Positives zuzuschreiben.

Damals war die Stiftung ein Weg ihre Trauer zu bewältigen. Inzwischen sei sie dankbar für die Unterstützung, dass sie ein Teil der Fußball-Familie geblieben ist und vor allem viel bewegen konnte. Den Spitzensport mit all seinen Anforderungen und dem Leistungsdruck werde man nicht ändern können, wohl aber, wie Menschen damit umgehen und aufgefangen werden, wenn sie erkranken.