"Alles ist gut": Wie ein roter Faden zieht sich diese Formel durch den Debütroman des österreichischen Musikers, Performers und Autors Stephan Roiss. Für die ältere Schwester des Erzählers ist der Satz eine Beschwörung, denn natürlich ist gar nichts gut in dieser Familie, auf der ein Fluch zu liegen scheint. Der Großvater hat sich in der Scheune erhängt. Die Mutter hat ihn dort gefunden, und angeblich sind dabei die bösen Geister auf sie übergesprungen. Der Vater liest in der Bibel oder zappt durchs Fernsehen, die Mutter ist entweder in der Psychiatrie, wo ihre zwei Kinder sie besuchen, oder sie sitzt zu Hause und weint. Dann kommt die Schwester und sagt: "Alles ist gut", und der Erzähler, am Anfang der Geschichte ein Junge von circa acht Jahren, streichelt die Mutter besänftigend.

Die Schwester verspricht dauernd: "Alles wird gut"

"Wir streichelten Mutters Stirn, das strohblonde Haar, befühlten den Abdruck, den das Kreuzstichmuster des Polsters auf der Wange hinterlassen hatte. Drehte sich Mutter auf den Bauch, streichelten wir den Rücken, fuhren mit der Handfläche über die weit vorstehenden Schulterblätter, zählten die Rippen. Zweimal zwölf. Wir sagten Mutter, dass wir sie lieben. Es war nicht wahr. Wir wollten nichts sagen, sie nicht berühren, nicht alleine mit ihr sein."

Stephan Roiss entwickelt in seinem Roman "Triceratops" das Psychogramm einer österreichischen Familie, die an der Grenze oder schon jenseits der Grenze zum Wahn existiert. In kurzen Kapiteln wechseln die Schauplätze. Doch egal, ob in der Klinik, im Elternhaus, in der Schule oder im Dorf der Großeltern: Der kindliche Erzähler verbirgt seine Empfindungen hinter demonstrativer Unnahbarkeit. Es gibt für diesen Jungen, dessen Kinderzimmertür immer beunruhigend offen steht, keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Segmenten der Wirklichkeit, so dass es gleichgültig ist, ob gerade ein Psychiatrie-Patient wirre Sätze spricht, oder die Großmutter, die auch einen tüchtigen Knacks weghat, oder ob er selbst im stets gleichen, sachlichen Ton berichtet. Seine Schwester zählt und ordnet unentwegt Dinge und zeichnet Teppichmuster ab. Sein Vater ist ein stiller Dulder, der sich in den Alkohol rettet. Seine Mutter schluckt, wenn’s gut geht, Psychopharmaka. Und der kleine Junge selbst spricht, anstatt "ich" zu sagen, von sich konsequent in der Wir-Form:

"Wir gingen in die Volksschule" heißt es dann. Oder: "Es gab Fotos, auf denen wir glücklich aussahen." Oder: "Wir malten mit Filzstiften Monster in unlinierte Schulhefte und gaben den Monstern Namen."

Der Junge wäre gern unverletzlich wie ein Dinosaurier

Die vom Jungen gezeichneten Monster haben keinen Hals. Ihre Augen sitzen direkt auf dem Rumpf, so dass der Vater sie für Schildkröten hält. Daneben entstehen Bilder von Drachen und von Dinosauriern wie dem titelspendenden Triceratops, einem Urzeit-Nashorn, das mit einem gewaltigen Nackenschild und drei Hörnern auf dem Kopf gerüstet war, die ihm seinen Namen gaben. Der Triceratops ist eine Art Wappentier des Erzählers. So eine dicke Haut und solche Hörner hätte der Junge auch gerne, um sich gegen die Zumutungen seiner Umwelt und die emotionale Überforderung zu schützen.

Denn nicht nur in seiner Borderline-Familie muss er viel erdulden. Auch in der Schule wird er gemobbt, weil er zu dick ist. Auch hier muss er sich wegducken, schweigt und geht bald seiner eigenen Wege. Vielleicht ist seine Adoleszenz – am Ende des Romans, der von den späten 80ern bis Mitte der 90er-Jahre reicht, dürfte er ungefähr sechzehn Jahre alt sein – vielleicht ist seine Adoleszenz nichts anderes als der Versuch, sich diesem Saurier anzuverwandeln in der Hoffnung, ebenso schwer und stark zu werden wie der Triceratops.

Auch das Sprechen von sich selbst als "Wir", das der Geschichte ihren besonderen Ton und ihre finstere Dynamik verleiht, ist so ein Selbstschutz. Dieses "Wir" ist nicht etwa ein stolzer Pluralis Majestatis, sondern eher eine verzweifelte Selbstverdoppelung aus der Einsamkeit heraus. Irritierend daran, dass der Erzähler, der sich im Präteritum erinnert, erzählend in dieses "Wir" zurückkehrt und kein Außerhalb zu kennen scheint. Es bleibt unklar, von wo aus er spricht, warum und wem er auf diese ungewöhnliche Weise seine Geschichte präsentiert. Nicht nur wegen des "Wir" erinnert "Triceratops" an Agota Kristofs düsteren Roman "Das große Heft", auch wenn es bei Kristof tatsächlich Zwillinge sind, die von ihrer Kindheit in einem Dorf an der Grenze berichteten.

Er sagt immer "wir" statt "ich" - aus Selbstschutz

Für Roiss‘ namenlosen Erzähler ist das "Wir" ebenso eine Beschwörungsformel wie das "Alles ist gut" seiner Schwester, und vielleicht besteht die kathartische Wirkung des Erzählens für ihn darin, schließlich zu dem Punkt vorzudringen, an dem er sich von diesem "Wir" und dem darin versteckten, imaginären Du verabschiedet. Vorher jedoch durchläuft er mehrere Wandlungen. Vor allem muss er erst einmal die Familie verlassen und sich so radikal wie aggressiv gegen die immer wieder zusammenbrechende Mutter wenden. In einem Ferienlager in einem spanischen Kloster verliebt er sich in ein kriegstraumatisiertes Mädchen aus Jugoslawien, das Glatze und Nasenring trägt, und dem er später nacheifert, als er sich selber den Kopf rasiert. Er schließt sich einem Punker-Geschwisterpaar an, gegenüber denen er so tut, als wäre er stumm. Und schließlich zieht er sich in die Waldhütte seines Großvaters zurück, auf dessen Spuren er einen Berg in den Alpen besteigt, immer hart am Abgrund und knapp an der Selbstvernichtung. Dieser Junge ist so labil, sensibel und ziellos wie das Mädchen Isa in Wolfgang Herrndorfs Tschick-Nachfolger "Bilder meiner großen Liebe". Herrndorfs Wärme und Agota Kristofs Härte finden bei Roiss zueinander.

Wie überlebt man als Kind in einer Borderline-Familie?

Dass der Wir-Erzähler alles andere ist als ein dickhäutiger Triceratops, ergibt sich schon daraus, dass er seine Nägel abkaut, dass er Bettnässer ist und dass er sich selbst verstümmelt, indem er sich ständig blutig kratzt. Um sich zu schützen, fesselt er sich einmal sogar selbst ans Bett und bandagiert sich die Arme. Die folgende Szene zeigt, wie gekonnt Stephan Roiss Momente verdichtet, so dass jedes Detail zu sprechen beginnt

"Vater stand im Jogginganzug vor dem Spülbecken, breitbeinig und mit hängenden Schultern. Er wusch Salat. Neben ihm auf dem Herd schwammen aufgeplatzte Frankfurter in einem Topf mit kochendem Wasser. Mutter saß vor einem rosaroten Kerzenstumpf. Sie hatte die Hände zum Gebet gefaltet und bewegte lautlos die Lippen. Sie trug den Ehering am Daumen. Vater hob das Salatsieb aus dem Spülbecken, drehte sich um. Er sah unsere einbandagierten Arme. Einen Augenblick lang hatten wir den Eindruck, er würde uns zunicken.

'Amen', wisperte Mutter.

Vater setzte sich zu ihr.

'Du bist nicht schuld', sagte er mit brüchiger Stimme.

'Liebes, du bist nicht schuld.'"

'Amen', wisperte Mutter.

Vater setzte sich zu ihr.

'Du bist nicht schuld', sagte er mit brüchiger Stimme.

'Liebes, du bist nicht schuld.'"

Zu Recht für den Deutschen Buchpreis nominiert

"Triceratops" hat es durchaus zu Recht auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2020 geschafft. Österreichische Psychiatrieromane haben dort gewissermaßen ein Abonnement. Ein fester Platz steht ihnen offenbar zu. Im Vorjahr war das "Vater unser" von Angela Lehner. Auch da entstand der Wahn aus dem gepeinigten Bewusstsein der Hauptfigur und aus einer engen, dörflichen Welt heraus.

Stephan Roiss geht gleichwohl weiter und ist sprachlich radikaler. "Triceratops" ist so gebaut, dass es kein Außerhalb gibt, keinen nüchternen Blick, der die Verhältnisse deuten oder gar zurechtrücken könnte. Seine Erzählstimme des "Wir" bleibt gefangen in dem, was ist. Da geht es uns Lesenden dieses intensiven Debüts nicht besser als dem Wir des Erzählers, der so gerne die Unverwundbarkeit des Triceratops besäße.

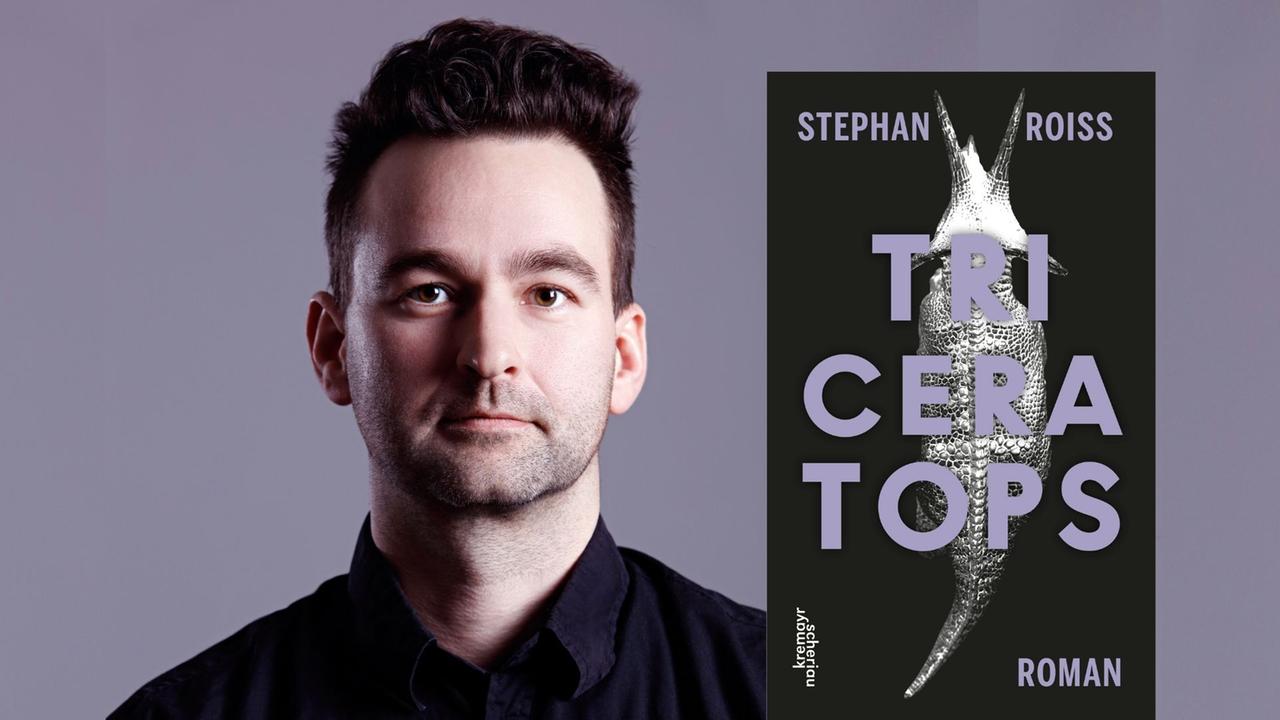

Stephan Roiss: "Triceratops"

Kremayr & Scheriau Verlag, Wien. 202 Seiten, 20 Euro.

Kremayr & Scheriau Verlag, Wien. 202 Seiten, 20 Euro.