Es fängt so schön an. "Dieser große Turm in den Wolken, von dem du so oft träumst." Schnell werden wir in die Geschichte hineingezogen, wenn wir dem elfjährigen Jack begegnen, der mit seiner Mutter in New York lebt.

"Du sagst, dass diese Erdbeben damit etwas zu tun haben, dass sie passieren, weil der Turm angegriffen wird." Jack träumt immer wieder vom dunklen Turm, von dem Revolvermann und dem schwarz gekleideten anderen Mann: "Okay, ich bin nicht verrückt, ich sehe immer dasselbe." Jack ist sich ganz sicher, dass er das, was er von dieser anderen Realität namens "Mid-World" dann aufmalt, real ist, nur eben vielleicht in einer anderen Dimension.

Jack ist sich ganz sicher. Die anderen hingegen sind sich sicher, dass Jack eine psychische Störung hat. Als eine Ärztin und ein Pfleger kommen, um ihn - angeblich - in eine Klinik einzuweisen, flieht Jack zu dem verlassenen New Yorker Haus, das er in einem Traum sah, und dann …

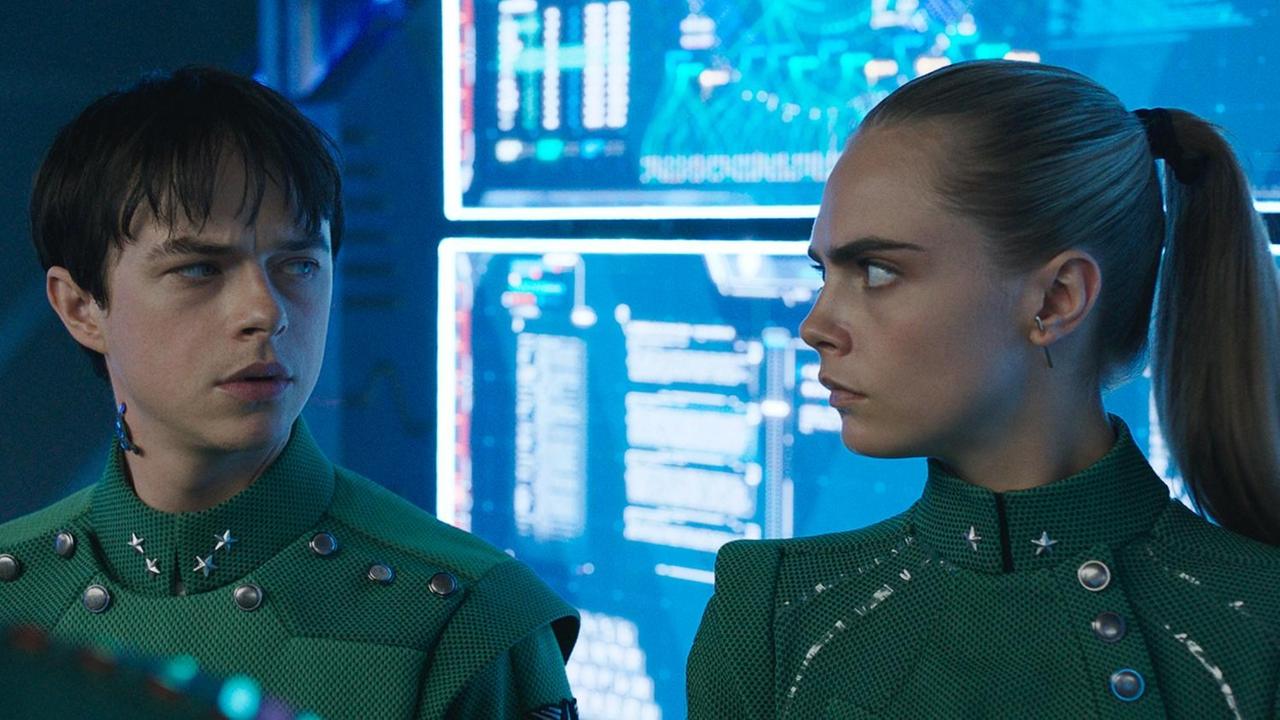

… dann öffnet sich ein Portal, das den Jungen direkt in die andere Welt wirft. Und er trifft tatsächlich auf den mythischen Revolvermann. Es ist vielleicht keine große Überraschung, dass Jack seinen realen Vater - in New York - verloren hat. Dass er trauert; dass er traumatisiert ist. Und dass der schwarze Revolvermann - Idris Elba spielt ihn -, der selber seinen Vater verloren hat, nun für Jack Ersatzvater wird. Soweit, sagen wir, die hauchdünne Schicht von nicht gerade überraschender Psychologie, die die Figuren in "Der dunkle Turm" überzieht. Natürlich werden Jack und der Revolvermann am Ende ein wunderbares Team. Natürlich. Aber ach, es fing eben nur so schön an.

Rundum misslungen

Mehr als fünfeinhalb Tausend Seiten umfasst die achtbändige Fantasy-Saga von Stephen King, deren Figuren und Motive der dänische Regisseur Nikolaj Arcel in "Der Dunkle Turm" nun adaptiert hat. Ein Projekt, das immer wieder in Angriff genommen und aufgegeben wurde. Bis jetzt. Das Problem dieses rundum misslungenen Films liegt darin, dass der gelungenen Exposition, wenn Jack und der Revolvermann sich kennenlernen, nichts mehr folgt, was ähnlich interessant wäre. Wir bekommen nur noch Action-Routine serviert. Es geht im Film "Der Dunkle Turm" um die drohende Gefahr, dass der dunkle Turm, der das mehrdimensionale Universum zusammenhält -

"Der dunkle Turm steht im Zentrum aller Dinge."

- von bösen Mächten zerstört wird.

"Wir haben verloren. - Nicht solange der Turm noch steht." Es kämpft - wie in der Roman-Saga - seit Jahrhunderten auf der guten Seite der schwarze Revolvermann. Gegner ist der Mann in Schwarz. "Der Tod gewinnt immer."

Matthew McConaughey, der den spielt, wie Idris Elba als Revolvermann, beiden merkt man deutlich an, dass die Stars nur routiniert abspulen, weil das Drehbuch nichts hat, was sich zu spielen lohnt. Raum für Zwischentöne und Mehrdimensionalitäten, das alles gibt es hier nicht. Da helfen auch keine coolen südafrikanischen Wüstenbilder respektive Panoramen von New York.

Figuren ohne Substanz

Wie spannend und überraschend man vom verlorenen Vater im Action-Film-Genre erzählen und das Thema die ganze Film-Zeit über am Brodeln halten kann, hat James Mangolds wunderbarer "Wolverine"-"X-Men"-Spin-off-Film "Logan" gezeigt. Da sitzt der alte, sterbenskranke Ex-Superheld Xavier mit der jungen Mutantin im Hotelzimmer. Sie gucken George Stevens' klassischen Western "Mein großer Freund Shane", in dem es um Gewalt und die Suche nach dem Vater geht.

Dieses "Shane"-Zitat gibt "Logan" einen Grund-Ton von Melancholie, Trauer und Verlust. Im "Dunklen Turm" ist so etwas am Anfang zwar wie gesagt schön angedeutet, verliert sich aber schnell, um in der vorhersehbaren, dünnen, überraschungsarmen Handlung zu versickern. Die Figuren haben eben keine Substanz. "Der Dunkle Turm" von Nikolaj Arcel ist eine emotionslose, routinierte Nummer, von der es hoffentlich keine Fortsetzung geben wird. Und dabei hat es eben so schön angefangen.