Vor der Präsidentschaftswahl in den USA am 3. November zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Eine große Rolle bei den beiden Kandidaten Joe Biden und Donald Trump spiele in dieser letzten Phase die Mobilisierung des eigenen Wähler-Klientels, sagte Mario Voigt. Alles entscheidend sei der Ausgang der Wahl in Florida.

Voigt ist Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Thüringen. Er beobachtet seit vielen Jahren US-Wahlkämpfe und hat seine Dissertation zum Präsidentschaftswahlkampf 2004 zwischen George W. Bush und John Kerry verfasst. Im Jahr 2004 war er auch für die Konrad-Adenauer-Stiftung mehrere Monate als Wahlbeobachter in den USA.

Christoph Heinemann: Worin unterscheidet sich dieser Wahlkampf außerdem von früheren?

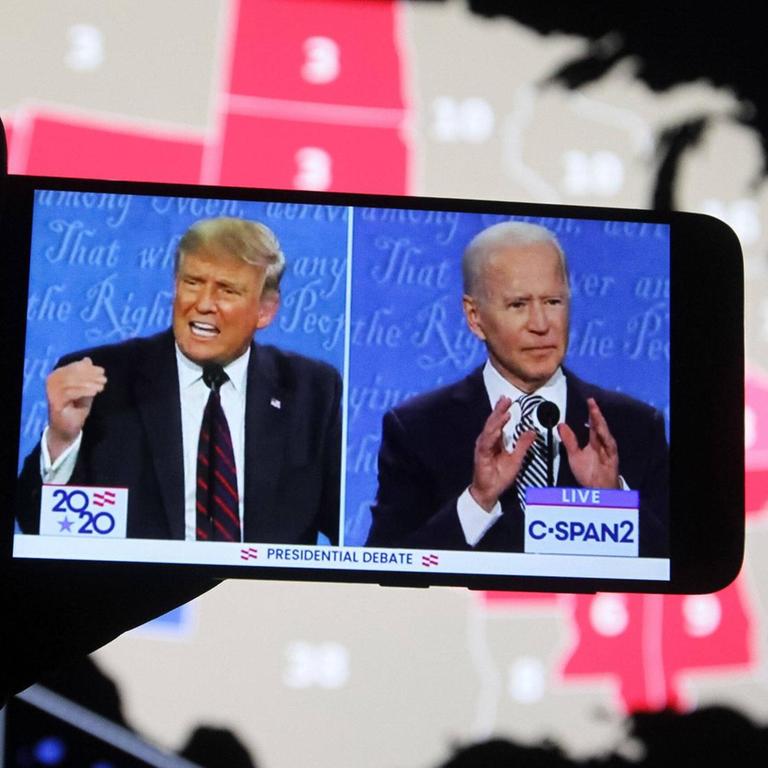

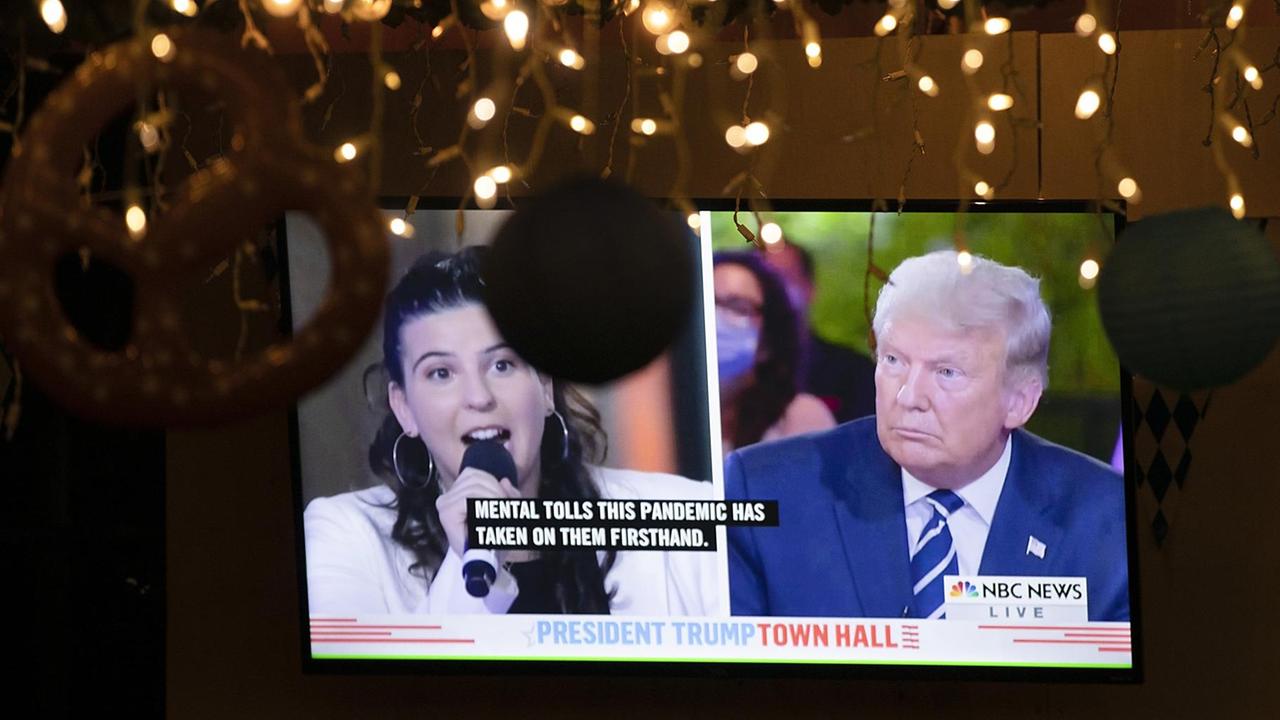

Mario Voigt: Sicherlich steht im Vordergrund zuerst einmal die Corona-Pandemie, die sicherlich auch Wahlkämpfe in diesem Jahr ganz anders hat gestalten lassen. Aber natürlich ist die Stimmung über Jahre schon so aufgeheizt und polarisiert durch einen Präsidenten, den ein Teil der Amerikaner entweder liebt, aber mittlerweile auch ein größer werdender Teil einfach abgewählt sehen möchte. Insofern gibt es eine wahnsinnig polarisierte Stimmung in dem Land.

Heinemann: Warum ist in diesem Jahr die sprichwörtliche Oktober-Überraschung ausgeblieben, also die Trendwende im Monat vor der Wahl?

Voigt: Es gibt zwei konkurrierende Narrative in den USA momentan. Die Demokraten bemühen gerade das Krisen-Management von Trump als Beweis, dass er nicht Präsident kann. 227.000 Tote an COVID zeigt letztlich, dass er nicht ein Krisen-Manager in Chief ist.

Auf der anderen Seite bemüht Trump jetzt die "economy, stupid". Das GDP ist jetzt im dritten Quartal um 33 Prozent gestiegen. Das sind in gewisser Weise Dinge, die miteinander konkurrieren, und Trump hat versucht, Hunter Biden, den Sohn von Biden, einen Skandal anzuhängen, aber das fruchtet momentan nicht, weil diese beiden Großthemen doch alles überlagern.

Höhere Werte als bei Reagan, Bush oder Obama

Heinemann: Wieso hat das diesmal nicht geklappt? Bei Hillary Clinton hat es ja vor vier Jahren funktioniert.

Voigt: Das hat einerseits damit zu tun, dass die Menschen existenzielle Situationen sehen. Gleichzeitig gibt es auch eine spannende Entwicklung. Klassischerweise laufen amerikanische Wahlkämpfe immer unter der Frage: Bin ich besser dran als vor vier Jahren? Das ist normalerweise der Amtsinhaber-Bonus. Eine kürzliche Umfrage von Gallup hat gezeigt, dass die Amerikaner sich zwar besser fühlen als vor vier Jahren, und das waren höhere Werte als bei Reagan, Bush oder Obama, aber die gleichen Leute sagen auch, Amerika ist nicht besser dran. Sie unterscheiden zwischen ihrer persönlichen Lage und dem, wie der Präsident das Land repräsentiert, wie er charakterlich auftritt, wie das Bild der USA nach außen ist. Das ist, glaube ich, momentan deutlich entscheidender als in den meisten Wahlkämpfen zuvor.

Heinemann: Herr Voigt, schauen wir mal in die Werkzeugkiste. Sie haben sich viel mit Mobilisierung und digitalem Wahlkampf beschäftigt. Was wissen Wahlkampfstrategen in den USA über Wählerinnen und Wähler?

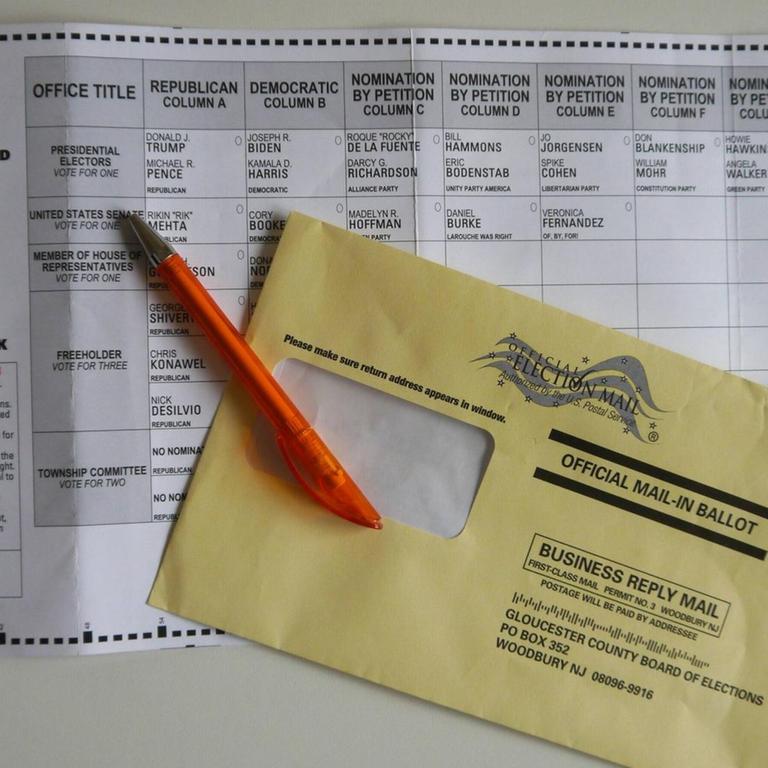

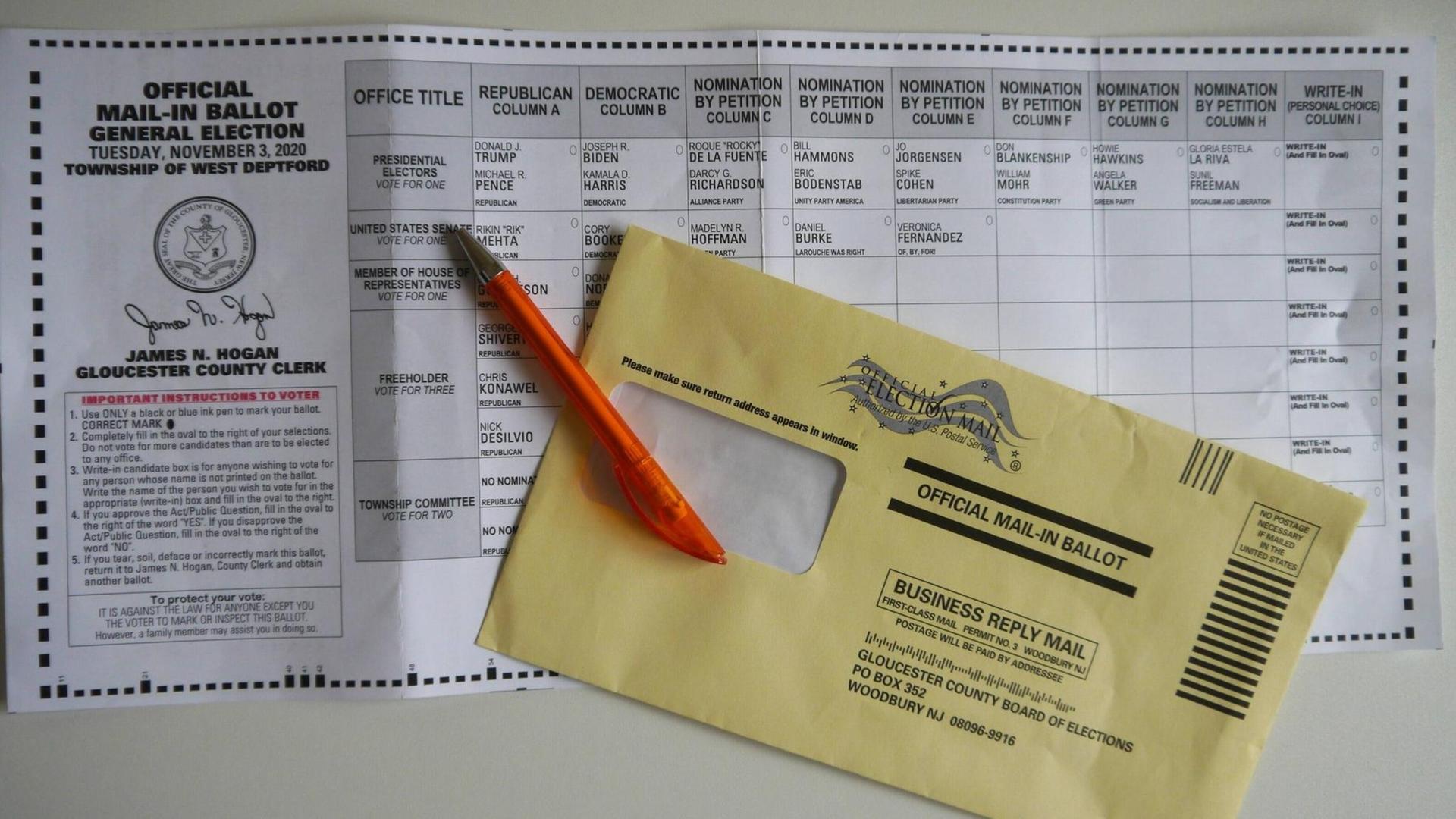

Voigt: Sie sind datenschutzrechtlich ganz anders aufgestellt als wir in Europa. Dort gibt es für 199 Millionen Amerikaner teilweise in den sogenannten Battleground States bis zu 5.000 Einzelinformationen. Da sind natürlich maßgeschneiderte Botschaften möglich, häufig auch heutzutage über E-Mail, über Direct Mail, über Briefe. Das spielt jetzt gerade eine große Rolle, weil ja der Briefwahlanteil auch steigt in den USA. Letztlich ist dadurch natürlich auch eine Art gläserner Wähler vorhanden, den wir uns in Europa nicht wünschen sollten.

Heinemann: Können Sie ein Beispiel nennen, wie Wahlwerbung auf bestimmte Wählergruppen zugeschnitten wird?

Voigt: Insgesamt ist es so, dass die Trump-Kampagne und die Biden-Kampagnen wahrscheinlich über die gesamte USA mittlerweile bis zu 4.000 Einzelzielgruppen hat, Menschen, die in größeren Clustern zusammengefasst sind, und die bekommen dann maßgeschneidert auf ihre persönliche Situation, welche Themen sie interessieren, nach Wahrscheinlichkeiten berechnet auch, was ihre politische Affinität ist, Wahlwerbung ausgespielt. Im Prinzip ist es so: Jemand, der demokratisch orientiert ist, bekommt keine Werbung von den Republikanern; jemand, der republikanisch orientiert ist, keine von den Demokraten. Insofern führt das natürlich auch zu einer stärkeren Polarisierung im Land.

"Florida wird alles entscheiden"

Heinemann: Es geht um die Mobilisierung jeweils der eigenen Wähler-Klientel.

Voigt: Das ist der Ausgangspunkt amerikanischer Wahlen, weil natürlich die Wahlbeteiligung dort niedriger ist als vielfach auch in Europa. Gleichzeitig sehen wir jetzt zum ersten Mal oder wieder erneut, dass die Wahlbeteiligung steigen wird. Gerade junge Menschen sind stärker orientiert. Aber am Ende gibt es auch viele klassische Elemente, die amerikanische Wahlkämpfe immer geprägt haben. Es gibt eine Konzentration auf wenige Staaten, aber daran sieht man auch, dass Trump momentan ein Problem hat, weil er muss momentan Staaten verteidigen, die er eigentlich in 2016 gewonnen hat und die traditionell eigentlich republikanische starke Staaten sind, wie Texas zum Beispiel oder North Carolina. Insofern wird es ein spannender Wahlabend werden und alles wird diesmal nach Florida gucken müssen, weil Florida wird alles entscheiden.

Heinemann: Der Begriff "Voters Suppression" bezeichnet den Versuch, bestimmten Wählergruppen das Wählen möglichst zu erschweren, indem man die Formalitäten für die Registrierung erschwert oder indem die Anzahl der Wahllokale verringert wird. Kann man uneingeschränkt von fairen Wahlen sprechen?

Voigt: Na ja. Die Social Media Plattformen haben selber auch einen Teil dazu beigetragen, das dieses Jahr fairer zu machen als in 2016, weil sie sehr viel genauer darauf achten, dass man keine Voters Suppression betreiben kann oder nur noch sehr wenig. Gleichzeitig gibt es immer Benachteiligungen, in den USA heißt das Gerrymandering, dass bestimmte Wahlkreise zugeschnitten werden, oder auch, dass Wahllokale verlegt werden. Das ist problematisch.

Ich glaube nur, dass wir durch die Corona-Krise, so ironisch das klingen mag, natürlich einen erhöhteren Briefwahlanteil haben werden und dadurch auch die traditionellen Wahlschlangen vor den Wahllokalen auch weniger sein werden. Dadurch wird es, glaube ich, zu einer höheren Wahlbeteiligung kommen und weniger Probleme geben, wie es traditionell immer an Wahltagen in den USA gibt.

"Viel Wert auf die Besetzung des Supreme Courts"

Heinemann: Schauen wir mal über den Wahltag hinaus. Einer der einflussreichsten US-Republikaner ist Mitch McConnell, der Mehrheitsführer im Senat, ein Vertreter des Lagerdenkens. Die Republikaner werden möglicherweise die Präsidentschaftswahl, vielleicht auch die Mehrheit im Senat verlieren. Es bleibt ihnen aber der Oberste Gerichtshof. Dort sitzen jetzt sechs konservative und drei liberale Richterinnen und Richter. Geht der Lagerkampf dort weiter?

Voigt: Die Amerikaner legen sehr großen Wert auf die Besetzung des Supreme Courts und das hat jetzt ja kurz vor dem Wahltag noch eine Rolle gespielt. Insgesamt konnte Trump drei Supreme Court Justices, Richter am höchsten Gerichtshof besetzen. Das hat eine große Wirkung. Viele Amerikaner spekulieren auch, dass jetzt in gewisser Weise durch neue Entscheidungen des Supreme Courts amerikanische Politik für die nächsten 30 Jahre gestaltet wird. Generell glaube ich, dass man nicht an der Integrität dieser Bewerber zweifeln sollte. Gleichzeitig ist es schon auch eine Verschiebung im Supreme Court und das muss man als solches sehen.

Heinemann: Richard Nixon musste ja zurücktreten, weil ihm auch republikanische Senatoren die Unterstützung entzogen haben. Unter Trump haben die Republikaner fast alles mitgemacht. Werden sie dafür einen Preis zahlen müssen? Welche Rolle werden sie in Zukunft spielen?

Voigt: Ich kenne viele amerikanische Kollegen und Freunde, sowohl bei den Demokraten wie bei den Republikanern, und ich kenne viele sehr gemäßigte Republikaner, denen die letzten vier Jahre sehr schwer gefallen sind, weil die Abwendung der transatlantischen Beziehungen, die sehr starke Abwendung auch von Freihandelsdiskussionen, also klassische Themen, die eigentlich die Republikaner auch stark gemacht haben, die beschweren auch viele.

Gleichzeitig ist es so gewesen – und da ist kein Senator frei -, dass sie vielfach mit dem Präsidenten gestimmt haben, weil sie häufig auch bei den Wiederwahlen in ihren jeweiligen Wahlkreisen sogar von seiner Sympathie an der Basis profitiert haben. Wir dürfen ja nicht vergessen: Die amerikanischen Wahlsysteme sind aufgebaut mit Vorwahlen und das führt letztlich auch zu einer Elitenauswahl, dass sehr viel stärker radikalere Kandidaten gewählt werden, und das ist etwas, was durchaus auch problematisch ist.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.