Die Rolling Stones, in Kuba früher als Symbol des Kapitalismus geächtet, dürfen in Havanna spielen - drei Tage nach dem historischen Besuch von US-Präsident Obama werden sie kubanische Geschichte schreiben. Ihre erste Lateinamerikatour seit zehn Jahren wollen die Briten mit dem kostenlosen Kuba-Gig krönen. Die Band, die sich gründete, als Kuba sozialistisch wurde, die die Kubaner fast ein halbes Jahrhundert nur heimlich hörten, setzt einen Meilenstein im Prozess der Öffnung. Anders, als die Obama-Visite, ist das Stones-Konzert für die Kubaner Veränderung zum Anfassen. Konkret und laut.

Die USA sind so nah - Miami nur 90 Meilen entfernt - und doch immer noch unerreichbar für die meisten Kubaner. Sie konnten die Insel noch nie verlassen. Die Sehnsucht, die Lust auf fremde Welten, verarbeiten junge Musiker häufig mit Rap, zu hören und zu sehen beim Rap-Wettbewerb der staatlichen kubanischen Agentur.

Junge Mädchen führen selbst entwickelte Breakdance-Choreografien auf, Bands spielen um die Gunst der Jury. Dano und Temba von Cuentas Claras, beide Ende 30, gehören zu den Gründern des kubanischen Rap. Der entwickelte sich in der Zeit des extremen Mangels, in den 1990er-Jahren, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Bis heute macht dieses Genre vielen Leuten Angst, sagt Temba, weil es in seiner Natur liegt, kritisch zu sein:

"Unser größtes Problem ist die Zensur. Außerdem die Werbung, denn wenn dich die Institutionen ignorieren und nicht für dich werben, kannst du hier als Musiker nichts werden. Auf der Straße ist das etwas anderes: Die Leute mögen Rap, aber er bleibt underground. Wir können kaum auftreten, werden nicht angerufen und eingeladen. Es ist sehr schwierig."

"Mein Leben ist ein Blues" singen Temba und Dano, thematisieren den kubanischen Alltag und seine Veränderungen: Kapitalismus im sozialistischen Staat ist möglich geworden. Immer mehr Menschen arbeiten auf eigene Rechnung. Junge Künstler wie Cuentas Claras sehen den Egoismus kritisch, der damit Einzug hält. Die wirtschaftliche Öffnung hat die Rapper noch nicht erreicht. Temba schüttelt seine Rastazöpfe über den Mangel:

"Wir müssen viel zu viel Zeit damit verschwenden, unsere alltäglichen Probleme zu lösen, und können uns deshalb zu wenig auf die Kunst konzentrieren. In Kuba haben alle Künstler damit zu kämpfen. Zum Beispiel finden wir keine Technik, die wir für unsere Musikproduktionen brauchen, wir rennen Kabeln und Mikrofonen hinterher. Oder das Motherboard des Computers ist kaputtgegangen und wir wissen nicht, wie wir das Problem lösen sollen, weil es nichts zu kaufen gibt. Das lenkt uns sehr von unserer Arbeit ab."

Der Mangel regiert auf Kuba

Von Internetzugang, Kontakt zu Künstlern anderer Länder oder gar einer eigenen Website können sie nur träumen. Aber vieles, was in Kuba undenkbar schien, wird in diesen Monaten wahr. Mehr Offenheit und Toleranz halten Einzug. Die kommunistische Partei lässt Künstler wie die Stones ins Land. Überall öffnen sich Freiräume.

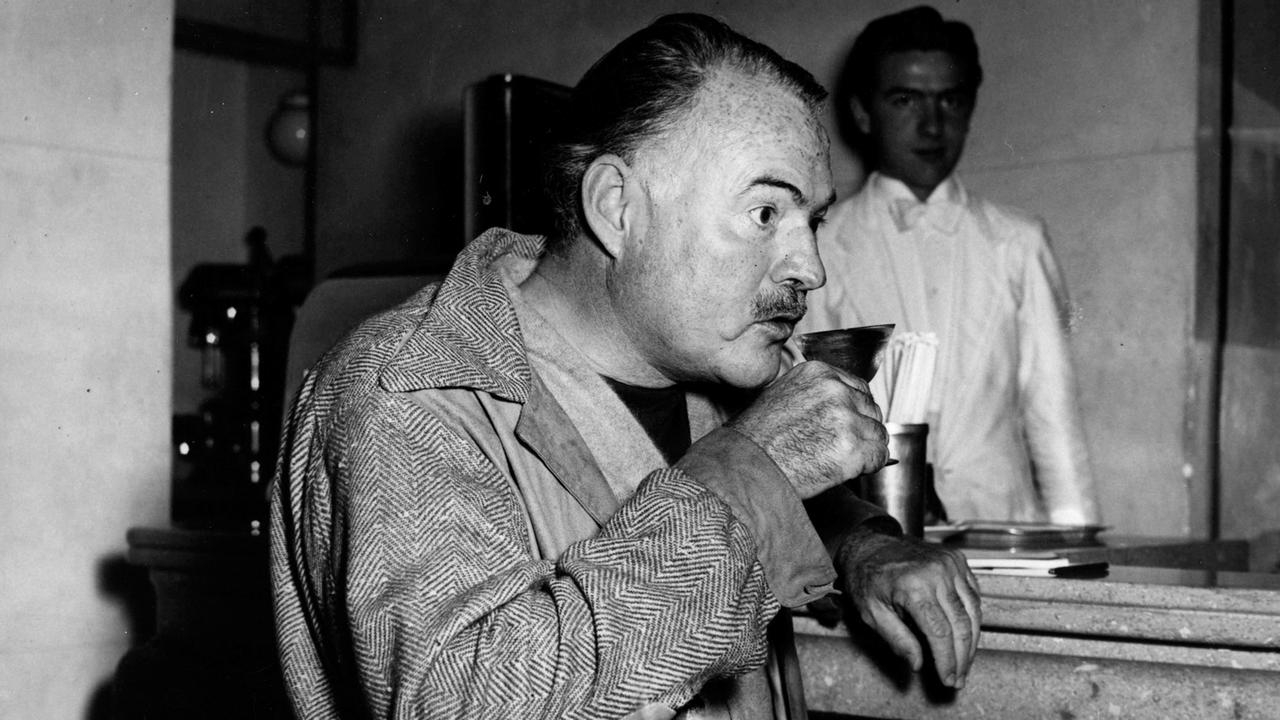

Cojímar ist ein verschlafenes Nest an der Küste, etwa zehn Kilometer östlich von Havanna. Kein Verkehr auf der löchrigen Hauptstraße, verfallene Häuser rechts und links, viele sehen aus wie nach einem Artillerieangriff. In der Ferne, hinter Palmenwipfeln, blinken die hohen Plattenbauten der Satellitenstadt Alamar. Über die kleine Bucht von Cojímar wachen Pelikane, am Ufer angeln einige Männer, Geld und Lizenz für ein Boot hat kaum jemand. Eine Büste erinnert an den berühmtesten Angler des Ortes: Ernest Hemingway.

Der US-amerikanische Schriftsteller, der lange auf Kuba lebte, bevor der Staat ein sozialistischer wurde. Hemingway fuhr mit seiner Jacht Pilar hinaus, Gregorio Fuentes an seiner Seite, der Mann, der ihn zu der Novelle "Der alte Mann und das Meer" inspiriert haben soll. Er fischte, trank und schrieb in Cojímar. Letzteres gern in der Bar, die heute La Terraza heißt, und in der auch Fuentes ein- und ausging. Dort steht Edy seit 22 Jahren hinter dem Tresen:

"Ich habe Gregorio hier viele Jahre lang bedient, bis er im Alter von 104 Jahren starb. Er kam jeden Tag, aß und rauchte seine Zigarre und erzählte von Hemingway. Seine Lieblingsgeschichte war die vom Fang eines Riesenschwertfischs. Die beiden haben viel zusammen gefischt, Gregorio steuerte die Pilar. Nachdem Hemingway gestorben war, wollte Gregorio nie mehr mit ihr hinaus fahren."

In der Bar hängen unzählige Schwarz-Weiß-Fotografien, die Literaturnobelpreisträger Hemingway mit Gregorio Fuentes zeigen. Aber kein Gast ist da, um sie sich anzusehen. Hinten, im Restaurant mit Meerblick, sind nur zwei Tische besetzt. Eine spanische Familie isst zu Mittag, ein älterer Europäer stößt mit einer jungen Kubanerin mit Mojitos an. US-Touristen fehlen noch.

Hemingway ist eine Gemeinsamkeit Kubas und der USA

Dabei ist Hemingway die Gemeinsamkeit Kubas und der USA. Nach Jahrzehnten der Feindschaft könnte er posthum Brücken bauen, Besucher auf seine Spuren nach Cojímar locken. Aber die Embargo-Beschränkungen für Reisen von US-Amerikanern werden erst nach und nach aufgeweicht. Barmann Edy hofft, dass Cojímar bald mehr von dem Hemingway-Ruhm profitieren wird:

"Seit der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen unseren Ländern kommen mehr US-Amerikaner. Sie interessieren sich sehr für Hemingway. Aber wir hoffen, dass es noch viel mehr werden. Dann gäbe es mehr Geld für Restaurierungen der Gebäude und Investitionen. Wir brauchen Hotels und Verkaufsstände."

Von Hotels oder Unterkünften ist nichts zu sehen. In Cojímar herrscht noch Ruhe. In Havanna allerdings hat der touristische Sturm längst begonnen: In der Bar Bodeguita del Medio, in der auch Hemingway getrunken hat, herrscht zu jeder Tageszeit Hochbetrieb. Fast ausschließlich Ausländer trinken hier ihre Mojitos. In Havannas Altstadt reicht die Gastronomie kaum noch, Hotels sind lange im Voraus ausgebucht.

20 Prozent mehr Touristen kamen im letzten Jahr, darunter viele US-Amerikaner, die sich weiter als Bildungsreisende ausgeben müssen, um die Kuba-Erlaubnis zu bekommen. Viele wollen die Karibikinsel schnell besuchen, bevor der jahrzehntelang konservierte Charme des Verfallenen der Moderne und dem Kommerz weicht. Bevor auch in dieser Altstadt – wie überall auf der Welt – Werbung blinkt und leuchtet. Das Alte, das oft Provisorische, der Mangel und die Kreativität, die aus ihm entstand, machen Kuba aus. Seine Künstler, wie der Maler Diago Durruthy, sind heute weltweit gefragt:

"In Europa ist die Arte Povera, die Kunst, die mit ärmlichen Mitteln arbeitet, eine Reaktion auf die Industrialisierung zum Beispiel. Hier ist sie eine Eigenheit, die in den 1990er-Jahren entstand, weil es nichts gab. Wir konnten nicht einmal klassisch mit Öl malen, wie man es in der Schule lernt, weil das Material fehlte. Also fängt man an, zu suchen, und es entwickelt sich eine ganz eigene Auseinandersetzung mit der Realität."

Heute verkauft Durruthy seine Kunst an Sammler in der ganzen Welt und könnte sich mit den Devisen jedes Material beschaffen. Aber er bleibt sich treu – und bleibt in seiner Heimat. Für ihn hat sich die Welt geöffnet, er kann nach Miami und Europa reisen, weil er die Devisen dafür hat. Er hofft, dass nicht nur US-Politiker zu Besuch kommen, sondern auch Künstler, damit Austausch stattfindet. Die Rolling Stones sind ein Anfang – und das Ende der offiziell verordneten Kultur.

Erste Annäherung im Dezember 2013

10. Dezember 2013. In strömendem Regen nahmen im Fußballstadion von Johannesburg zehntausende Menschen Abschied von Nelson Mandela. Unter den Gästen: mehr als 90 amtierende und frühere Staats- und Regierungschefs. Eine letzte Verneigung vor einem Welthelden. Und der Anfang einer Annäherung nach mehr als fünf Jahrzehnten.

Die CNN-Reporter trauten ihren Augen nicht. US-Präsident Obama hatte soeben etwas sehr Alltägliches, etwas zugleich sehr Außergewöhnliches getan: Er hatte die Hand des kubanischen Präsidenten Raul Castro geschüttelt. Nur ein Akt der Höflichkeit? Oder mehr als das?

Fidel Castro und seine revolutionären Kämpfer hatten Anfang Januar 1959 das Ende des diktatorischen Regimes von Fulgencio Batista besiegelt, zunächst durchaus auch unter dem Beifall der USA. Schnell aber wurde deutlich: Castro errichtet einen autoritären Staat. Die USA verhängten unter Präsident Eisenhower ein Embargo gegen Kuba. Tausende Menschen flüchteten. Der neue US-Präsident John F. Kennedy erbte von seinem Vorgänger den Plan, militärisch ausgebildete Exil-Kubaner dabei zu unterstützen, über die Schweinebucht die Karibikinsel zurückzuerobern. Aber im April 1961 überwältigten Castro-Truppen die Invasoren. Kennedy stritt jede Verantwortung der USA ab.

Im Mai 1961 erklärte Fidel Castro: Kuba ist ein sozialistisches Land. Die USA stellten in Stufen den Handel mit Kuba ein. Im Oktober 1962 erreichten die Spannungen mit der sogenannten Kubakrise einen Höhepunkt. Die USA warfen dem kubanischen Bündnispartner UDSSR vor, Atomraketen auf der Insel zu stationieren. Nach knapp zwei Wochen am Rande eines Atomkrieges, nach amerikanischer Seeblockade und Dauerdiplomatie endete die Konfrontation am 28. Oktober 1962, als die Sowjetunion ihre Raketen aus Kuba und die USA ihre Atomsprengköpfe aus der Türkei abzogen.

Der Kalte Krieg fand auch nach dem Ende des Ost-West-Konflikts kein Ende in den amerikanisch-kubanischen Beziehungen. Es fand weiter kein Handel zwischen den USA und Kuba statt, es gab keine Botschaften, keine direkten Flugverbindungen. Präsident Carter sorgte in den späten 1970er-Jahren immerhin für gegenseitige Interessensvertretungen in Havanna und in Washington.

Der Händedruck von Südafrika erwies sich als viel mehr als nur eine freundliche Geste. Ein halbes Jahrhundert Funkstille reicht, befand Präsident Obama. Ende 2014 verkündete der US-Präsident, die amerikanisch-kubanischen Verhältnisse würden sich ändern. Obama erklärte:

"Die Vereinigten Staaten verändern ihre Beziehung zu Kuba. Das werden die bedeutendsten Veränderungen der letzten 50 Jahre. Wir beenden einen Ansatz, der jahrzehntelang nicht unseren Interessen gedient hat. Stattdessen beginnen wir damit, die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern zu normalisieren. Mit diesen Veränderungen wollen wir bessere Chancen für das amerikanische und das kubanische Volk schaffen. Wir schlagen ein neues Kapitel in der Geschichte der Völker Amerikas auf."

USA änderten ihre Kuba-Politik

Es blieb nicht bei Präsidentenworten. US Top-Diplomatin Roberta Jacobson reiste nach Kuba, Delegationen von der Insel kamen nach Washington. Im Sommer 2015 wurden die Botschaften, die Kubas in Washington und die der USA in Havanna, feierlich eröffnet. Mitte März dieses Jahres wurde das Handelsembargo etwas gelockert. US-Bürger können das Land einfacher besuchen. Amerikanische Banken dürfen Transaktionen von Kubanern abwickeln.

Nun ist Obama als erster US-Präsident seit fast 90 Jahren auf Kuba. Zuletzt hatte Calvin Coolidge die Insel besucht, im Januar 1928. Ein vernünftiger Schritt? Ein Verrat? Die Amerikaner sind uneins. Auch die Menschen in Little Havanna, einem Stadtteil von Miami, in dem vor allem Exilkubaner wohnen. Egal, welcher Castro regiert: "Dort herrschen doch Hunger und eingeschränkte Redefreiheit", meinte dieser Bürger.

Ein anderer Mann glaubt dagegen, "mit neuen Ideen, die Eingang in Kuba finden, wird sich der Druck auf das Regime erhöhen, Menschenrechte akzeptieren zu müssen".

José Azel ist Politikwissenschaftler am Institut für Kuba-Studien der Universität von Miami. Er kam als sogenanntes "Peter-Pan-Kind" nach Florida. Etwa 14.000 junge Menschen wurden von 1960 bis 1962 ohne Begleitung aus Kuba ausgeflogen. Wie bei allen anderen Kindern auch, blieben Azels Eltern auf der Insel. Er hat sie und seine Heimat nie wiedergesehen. Neben seinem persönlichen Leid und einem tiefen Misstrauen gegenüber der kubanischen Regierung hält er Obamas Ansatz für völlig falsch.

"Die Politik des wirtschaftlichen und diplomatischen Engagements kam in China und in Vietnam zum Einsatz, gegenüber zwei totalitären Regimen. Dieser Ansatz für einen Regimewechsel ist nachweislich gescheitert. China und Vietnam sind heute viel reicher, was sehr für den Kapitalismus spricht, aber sie haben nichts an ihrer Politik verändert."

Völliges Ende der Sanktionen nicht in Sicht

Zwar strich das Weiße Haus Kuba tatsächlich von der US-Terrorliste, zwar unterhalten beide Länder wieder Botschaften, zwar beginnt langsam wieder der Handel beider Länder und bald wird es direkte Flugverbindungen geben. Aber ein völliges Ende des über 50 Jahre andauernden Sanktionsregimes ist nicht in Sicht. Nur der US-Kongress kann das Handelsembargo aufheben. Sowohl im Repräsentantenhaus wie auch im US-Senat hat die Partei von Cruz und Rubio die Mehrheit.

Deshalb warnt A. Ross Johnson, leitender Wissenschaftler bei der Washingtoner Denkfabrik Woodrow Wilson Center, vor übertriebener Euphorie.

"Ich denke, das wird ein langsamer Prozess sein. Es wird Stück für Stück vorangehen. Wir beginnen mit einer Botschaft. Das bringt Kontakte für die amerikanische Seite, die Kubaner erhalten Zugang zu amerikanischen Produkte. Visa, Literatur, Bücher, Information. Wir sollten uns nicht wundern, gäbe es ein ziemliches Auf und Ab in dieser Beziehung. Kuba wird nicht über Nacht ein demokratischer Staat und das Embargo wird nicht demnächst aufgehoben. Wir reden jetzt erst einmal über einige Änderungen innerhalb des Embargos, über Reise- und Handelserleichterungen. Das wird Stück für Stück passieren, nicht über Nacht."

Kuba soll vorankommen, Anschluss an die westliche Welt finden. "Das geht doch schon viel zu lange so. Es sollte jetzt endlich vorangehen", sagt ein junger Mann in Miami.

Die Obama-Regierung lässt keinen Zweifel daran. Die neue Diplomatie, der Besuch Obamas, die Handelserleichterungen sind ein Anfang. Bis es wirklich normale Beziehungen zwischen den USA und Kuba geben wird, könnten Jahre ins Land gehen. Das gegenseitige Misstrauen ist eingeübt und schwer abzubauen. Außenminister John Kerry bemerkte bei der Eröffnung der US-Botschaft in Havanna:

"Der Prozess der völligen Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und Kuba wird weitergehen. Er wird lang sein und komplex. Unterwegs werden wir hier und dort einen Rückschlag haben und sogar Momente der Frustration erleben. Wir werden Geduld haben müssen. Aber das ist doch umso mehr Grund, uns jetzt auf diese Reise zu begeben. Diese lang überfällige Reise."

Diese Reise begannen Präsident Obama und Raul Castro für die Weltöffentlichkeit sichtbar im Dezember 2013 bei der Trauerfeier für Nelson Mandela. Für den US-Präsidenten steht anders als für viele Exil-Kubaner und republikanische Politiker fest: Die Kuba-Politik des vergangenen halben Jahrhunderts ist gescheitert.

"Ich glaube nicht daran, dass wir über fünf Jahrzehnte immer wieder dasselbe tun können und dabei andere Ergebnisse erwarten."

Aus diesem Grund reist Obama nun nach Kuba. Nicht, um alle Beschränkungen aufzuheben, nicht um sich vom Militärstützpunkt Guantanamo zu trennen, sondern um sich auf den Weg zu normalen Verhältnissen zu begeben. Eine Anstrengung, die sich nach seiner Überzeugung lohnen kann. Für die Kubaner, aber auch für die US-Bürger, die freizügig reisen, für Unternehmen, die einen neuen Absatzmarkt für sich erschließen könnten.

Freunde und Feinde der Annäherung stehen sich jedoch unversöhnlich gegenüber. Dabei könnten beide Seiten, die Exil-Kubaner und ihre Nachfahren und diejenigen, die zusammen mit Präsident Obama einen politischen Neuanfang in Angriff nehmen, den komplizierten Weg in die Normalität gemeinsam bestreiten. Der Gelehrte A. Ross Johnson bemerkt nicht ganz ohne Ironie:

"Es geht nicht darum, an den Strand zu gehen. Wenn es einem Amerikaner darum geht, kann er die Bahamas und viele andere Orte in der Karibik besuchen."