“Wir produzieren jeden Tag 500 Millionen Tweets. 294 Milliarden E-Mails. Vier Milliarden Gigabyte an Facebook-Daten. 720.000 Stunden YouTube-Videos.“ Melvin Vopson ist Physiker an der University of Portsmouth on England – theoretischer Physiker. Die neigen zum Spekulieren, zum "Was-wäre-wenn?" Was, wenn unser Appetit auf Digitales immer so weiter wächst wie in den letzten Jahren?

„2018 haben wir 33 Zettabytes Daten produziert auf unserem Planeten – ein Zettabyte ist acht mal 10 hoch 21 Bits. Eine 8, gefolgt von 21 Nullen. 2025 dürften wir 175 Zettabyte erreicht haben. Und das wird nicht stoppen.“

Alle Energie der Welt zum Speichern von Information?

All dieses Rechnen und Speichern kostet Energie, und zwar viel Energie: Schon heute gehen bis zu zwölf Prozent des globalen Strombedarfs auf Kosten von digitalem Gerät, sagt der Weltklimarat. Und die Digitalisierung wird unser Leben immer weiter durchdringen. Die Folgen für den Energieverbrauch: womöglich dramatisch. „Bei einer Wachstumsrate von 20 Prozent würden wir in 285 Jahren die gesamte Energie, die wir auf der Erde erzeugen, zum Speichern von Information brauchen.“

Was Melvin Vopson hier zeichnet, ist ein Extremszenario - das angesichts seines Zeithorizonts von 285 Jahren wohl auch nicht wörtlich zu nehmen ist. Die spannende Frage ist nicht, ob die Digitalisierung in 285 Jahren ihre Kinder gefressen haben wird, sondern: Wie groß ist ihr Energiehunger – und können wir ihn stillen?

Auf verschiedensten Ebenen, in unterschiedlichsten Bereichen arbeitet die Fachwelt daran, die digitale Welt grün zu machen – und das, obwohl wir in Zukunft immer mehr Terabytes verarbeiten. Die Herausforderungen sind enorm. Doch Ideen gibt es viele.

Rechenzentren sind das energiehungrige Hirn der Digitalisierung

“Es ist laut hier, der Schallpegel geht hoch bis 110 Dezibel.“ Nur kurz öffnet der Mitarbeiter die Tür zum Rechenzentrum, dann macht er sie schnell wieder zu. Denn der Lärm der Kühlaggregate ist ohrenbetäubend. Sie arbeiten gegen die Hitze von Abertausenden Prozessoren an, eingebaut in Reihen von Elektronikschränken auf der Fläche einer Turnhalle. Durch Kabelbündel fließen Unmengen an Daten – Videos, Fotos, Dokumente.

Ralf Hintemann vom Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit in Berlin: „Rechenzentren sind das Rückgrat der Digitalisierung. Wir brauchen Rechenzentren, damit unsere Handys funktionieren, damit unsere Industrieprozesse funktionieren. Und wie die Digitalisierung zunimmt, nimmt auch die Zahl und die Größe der Rechenzentren zu. In Deutschland haben sich die Kapazitäten der Rechenzentren zwischen 2010 und 2020 ungefähr verdoppelt.“

3.000 große und 50.000 kleine Rechenzentren gibt es in Deutschland, so die Schätzungen. Ihr Strombedarf pro Jahr: 16 Milliarden Kilowattstunden, mehr als Berlin. „Wenn man mit Experten spricht, gehen viele davon aus, dass wir beim Thema Digitalisierung noch am Anfang stehen, dass da noch sehr viel mehr kommt. Das bedeutet: Wir brauchen mehr Rechenleistung in großen zentralen Rechenzentren, zunehmend wahrscheinlich auch in kleineren Rechenzentren, die überall aufgebaut werden, zum Beispiel, um autonomes Fahren zu realisieren, um ‚Industrie 4.0‘ zu realisieren, um ‚Smart Citys‘ zu realisieren.“

Grüner Strom braucht Zwischenspeicher

Die Prognose: Bis 2032 dürfte sich die Rechenzentrumskapazität in Deutschland erneut verdoppeln. Wie lässt es sich da verhindern, dass sich auch ihr Energieverbrauch verdoppelt? Dazu bräuchte es ein ganzes Bündel an Maßnahmen.

„Die Hardware muss noch effizienter werden. Auch die Software muss effizienter werden. Bei der Software-Entwicklung ist heute das Thema Energieeffizienz häufig noch gar kein großes Thema. Da kann man durch intelligente, effiziente Programmierung sehr viel erreichen. Und damit zusammen hängt auch, dass ich das Management der IT verbessern kann. Da habe ich Server stehen, die werden nur zu zehn Prozent oder weniger ausgelastet. Das kann ich natürlich verbessern und damit die Effizienz deutlich verbessern.“

Große Rechenzentren arbeiten dabei meist effizienter als kleine, die Prozessoren werden besser ausgelastet. Und: Rechenzentren könnten in Zukunft mit grünem Strom versorgt werden, Google etwa will das für seine Computerfarmen bis 2030 schaffen. Vorausgesetzt es würden genug Windräder und Solaranlagen aufgestellt, könnten die Rechenzentren klimaneutral laufen, zumindest im Prinzip. Doch ein Problem bleibt, meint Hintemann: „Rechenzentren brauchen 24 Stunden am Tag, 365 Tage Strom. Regenerativ erzeugter Strom, Wind und Sonne, ist nicht rund um die Uhr verfügbar. Da haben wir natürlich eine große Herausforderung: Wie kriegen wir das zusammen?“

Die Lösung: Der grüne Strom wird gespeichert, und zwar in großem Maßstab. Zwar gibt es solche Riesenspeicher noch nicht, aber die Fachwelt arbeitet daran, etwa auf Basis spezieller Batterien.

Computer-Abwärme könnte ganze Städte heizen

Auch die Unmengen an Abwärme will man nutzen. „Rechenzentren sind, wenn man das rein physikalisch betrachtet, eigentlich nur große Heizplatten. Da geht Strom rein und wird in Wärme umgewandelt.“

Bislang verpufft diese Abwärme meist, oft wird sie einfach in die Luft geblasen. Stattdessen können Wärmepumpen sie in Fernwärmenetze einspeisen, um Wohnungen und Büros damit zu heizen. Die Rechenzentren selbst verbrauchen zwar nicht weniger Strom. Aber die Energie wird an anderer Stelle gespart – am Öl- und Gasverbrauch der Gebäude. Nur: „Wir stehen ganz ehrlich noch ganz am Anfang.“

Bisher nutzen erst wenige Zentren in Deutschland ihre Abwärme, doch allmählich kommen neue dazu. Etwa in Frankfurt, dort soll bald ein Neubaugebiet die Abwärme eines Rechenzentrums fürs Heizen verwenden. „Wenn wir in Frankfurt uns die Situation anschauen, wo wir sehr viele Rechenzentren haben, da wäre es perspektivisch sogar möglich, die ganze Wärmeversorgung der Stadt irgendwann über Rechenzentren zu realisieren.“

Das Potenzial ist beträchtlich. Technisch gesehen ließe sich mit gut der Hälfte der Abwärme aus deutschen Rechenzentren heizen. Das wären künftig bis zu 20 Milliarden Kilowattstunden. Nutzung der Abwärme, dazu eine effizientere Software sowie eine geschicktere Auslastung der Rechner: Würde das alles umgesetzt, dürfte der weltweite Energieverbrauch der Rechenzentren nur moderat steigen, selbst wenn es in Zukunft immer mehr Computerfarmen geben wird. Noch günstiger wäre, würden die Prozessoren selbst weniger Energie brauchen. Dazu aber müssten sie nach anderen Prinzipien arbeiten als bislang.

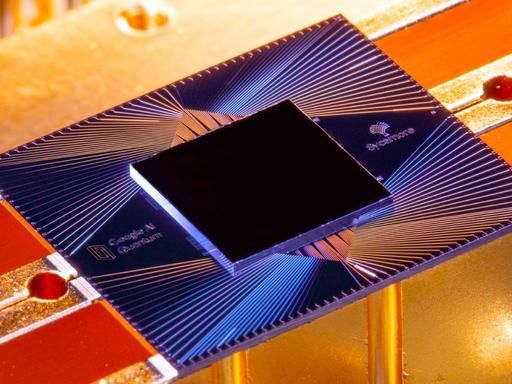

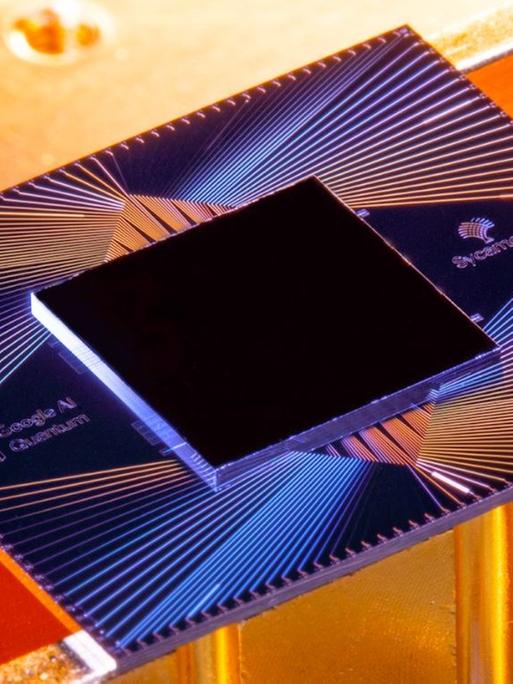

Quantencomputer - schneller und energieeffizienter

„Wir sind gerade im sogenannten Showroom. Ein Raum, in den die Kunden reingeführt werden, den Blick auf eine schöne, große, dicke Scheibe haben.“ Ehningen bei Stuttgart, die Deutschlandzentrale von IBM. Hinter der Scheibe: ein futuristischer Zylinder in Schwarzmetallic. Er steht nicht auf dem Boden, sondern scheint unter der Decke zu schweben. „Der hängt und ist fast schwingungsfrei aufgehängt, um Vibrationen zu vermeiden.“

Das Innenleben des Geräts ist hochempfindlich, sagt IBM-Mitarbeiter Sven Peyer. Empfindlich gegen Schwingungen, empfindlich gegen Wärme – weshalb das Innere fast bis auf den absoluten Temperaturnullpunkt heruntergekühlt ist. „Das sind -273 Grad. Das ist zehnmal kälter als der Weltraum.“ Das Gerät hinter der dicken Scheibe ist ein neuer Rechnertyp – ein Computer mit dem Potenzial, schneller zu sein als jeder Superrechner. Und mit dem Potenzial, weniger Strom zu brauchen als die heutigen Rechner. „Das ist der einzige universell einsetzbare Quantencomputer in Europa. Der erste Quantenrechner außerhalb der USA, der universell rechnen kann, den wir vor anderthalb Jahren hier aufgebaut haben.“

Die heutige Elektronik basiert auf Siliziumchips, auf denen pro Sekunde Milliarden von Schaltoperationen passieren, in winzigen Transistoren. Eine Technik, mit den Jahrzehnten aufs Äußerste optimiert, wodurch die Energieeffizienz der Chips immer besser wurde. Doch allmählich scheint die Technik ausgereizt. Frank Wilhelm-Mauch, Physiker im Forschungszentrum Jülich: „Es ist zu befürchten, dass man tatsächlich an Grenzen kommt. Ich denke, wenn man nichts ändert, werden die Wärmeprobleme immer stärker.“ Irgendwann wird man die Chips nicht mehr kleiner und damit energieeffizienter machen können. Dann würde man für mehr Rechenleistung schlicht mehr Chips und damit mehr Energie brauchen. „Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, was zu ändern.“

Und zwar durch neue, revolutionäre Konzepte. Rechner, die vom Prinzip her weniger Energie verbrauchen als Siliziumchips. Geräte wie den Quantencomputer. Der rechnet nicht mit Bits wie gewöhnliche Rechner, also mit Nullen und Einsen. Sondern mit Quantenbits, mit Werten, die irgendwo zwischen Null und Eins liegen können. Dadurch kommt ein Quantenrechner mit weniger Schalteinheiten aus. Statt Milliarden von Transistoren braucht er einige Tausend Qubits. „Das heißt, ich bekomme aus viel weniger Maschine viel mehr Rechenleistung.“

Neuromorphes Rechnen und Spintronik

Und die bräuchten so wenig Strom, dass sich auch eine aufwändige Kühlung lohnt wie beim Prototyp von IBM. Der Quantencomputer taugt nur für bestimmte Operationen, etwa für Routenberechnungen. Und: Noch ist die Technik längst nicht so weit, um mit konventionellen Supercomputern mitzuhalten. Das dürfte noch fünf Jahre dauern, vielleicht auch 15 – da ist sich die Fachwelt nicht einig. Ähnliches gilt auch für andere sparsame Konzepte. Für Maschinen etwa, die der Funktionsweise unseres Gehirns nachempfunden sind.

„Das menschliche Gehirn hat eine geringe Taktfrequenz, ist aber enorm energieeffizient. Und man kann im Prinzip Designs finden, die KI-Anwendungen mit sehr viel geringerer Wärmedissipation machen.“ Neuromorphes Rechnen, so heißt dieser Ansatz. Die Hoffnung: Auf Prozessoren aus neuartigen Materialien sollen KI-Algorithmen deutlich effizienter laufen als heute auf den Siliziumchips.

Ein weiterer Kandidat: Die Spintronik. Spin, das ist der Eigendrall der Elektronen. „Jedes Elektron dreht sich um seine eigene Achse, mit ein paar quantenmechanischen Besonderheiten. Ist wie ein kleiner Stabmagnet. Und man könnte sich jetzt überlegen, dass man damit rechnet. Das ist noch nicht so weit entwickelt wie unsere aktuellen Halbleiter-Rechner. Aber die Energie pro Schaltvorgang, da hat man schon deutlich weniger Energie pro Vorgang.“

Neue, energiesparende Rechnerkonzepte, maßgeschneidert für bestimmte Zwecke. Durchaus vielversprechend, doch bis sie einsatzreif sind, dürfte es noch dauern. Auf lange Sicht aber dürften sie kommen, die neuen, sparsamen Prozessor-Konzepte. Eine andere Digitaltechnik aber ist schon heute relevant – und droht mehr und mehr zum Problem zu werden.

Bitcoin - exzessiver Stromverbrauch als Sicherheits-Feature

„Lehman Brothers is going bankrupt. Financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black.” Montag, 15. September 2008. In den USA meldet die Investmentbank Lehman Brothers Insolvenz an, der Höhepunkt der Finanzkrise. Damit beginnt der Siegeszug einer neuen Währung – Bitcoin. Hans Ulrich Buhl, vom Kernkompetenzzentrum Finanz- und Informationsmanagement, kurz FIM, in Augsburg:

„2009, wo Bitcoin entstanden ist, war der Grund, dass viele auf der Welt den Zentralbanken nicht mehr getraut haben und stattdessen Bitcoin als Alternative gesucht haben.“ Banken horten alle möglichen Daten auf einer eigenen, zentralen Datenbank. „Bei einer zentralen Datenbank sieht der Owner der Datenbank alles. Und die anderen sehen, was sie sehen dürfen.“

Das läuft bei Bitcoin anders, denn Bitcoin basiert auf einer Technologie namens Blockchain. Hier gibt es kein Datenmonopol, die Daten sind verteilt. „Alle Beteiligte sehen alles, was passiert ist. Das ist der große Vorteil.“ Mit ausgefeilten Kryptographie-Verfahren lässt sich bei Bitcoin Geld von einer Person zu einer anderen übertragen, ohne das Zutun irgendeiner Bank.

Bitcoin wird zum Erfolg: 2009 startet die Kryptowährung mit einem Kurs von 8 Cent, im November 2021 erreicht sie ihr bisheriges Hoch, 70.000 Dollar. Doch mit der Zeit wird immer klarer: Es gibt ein Problem. „Bitcoin nutzt die Blockchain, aber in einer völlig perversen Weise mit völlig inakzeptablem Energieverbrauch.“

Das liegt am Prinzip hinter Bitcoin: „Dieser hohe Energieverbrauch, den Bitcoin hat, ist weder Zufall, noch ist es irgendwie Nebeneffekt. Sondern das ist der Grundgedanke dahinter, dass man, um manipulieren zu können, einen so hohen Stromverbrauch in Kauf nehmen müsste, dass sich das nicht lohnt. Insofern ist dieser inakzeptable hohe Energieverbrauch nicht vermeidbar, weil er ein Sicherheitsfeature ist.“

"Proof of Stake" statt "Proof of Work"

Spezialisierte Firmen und auch Privatpersonen, die Schürfer, lassen auf ihren Rechnern die für Bitcoin nötige Software laufen – und machen damit Geld. Das Fatale: Je höher der Kurs, umso mehr verdienen und umso mehr Energie verbraten sie. Johannes Sedlmeier vom FIM: „Wir sind auf jeden Fall in der Größenordnung eines kleineren Industrielandes. Also wirklich ein enormer Energieverbrauch. Da laufen teilweise tausende von spezialisierten Computern, jeder mit einem Energieverbrauch von einem Wasserkocher. Und wenn das Energiesystem sowieso schon ein bisschen instabil ist, kann das natürlich Probleme geben.“

Januar 2022. Die Regierung des Kosovo verbietet Bitcoin und beschlagnahmt Hunderte von Rechnern. Exzessives Bitcoin-Schürfen hat die Energiepreise in die Höhe getrieben und das Stromnetz mehrfach zusammenbrechen lassen. „Das ist genau der Grund, warum wir dringend empfehlen, nicht auf Bitcoin zu setzen, weil es ja seit vielen Jahren viel bessere Alternativen gibt.“

Bitcoin funktioniert nach einer Methode namens „Proof of Work“. Bei der wird die Kryptowährung durch komplizierte Rechenaufgaben erzeugt. Die Berechnung dauert und braucht deshalb viel Energie. Die Alternative heißt „Proof of Stake“. Hier werden vereinfacht gesagt Anteile der Kryptowährung auf einem digitalen Konto vorgehalten und bei Bedarf durch einen Algorithmus entsperrt. Und das frisst deutlich weniger Strom. „Weniger als ein Tausendstel, wenn man es mit Bitcoin vergleicht, teilweise sogar weniger als ein Zehn- oder Hunderttausendstel.“

Cardano, Algorand, Polkadot – so heißen einige der Kryptowährungen, die schon auf dem effizienteren Verfahren basieren. Und seit September 2022 stellt auch Ethereum um, die nach Bitcoin bekannteste Kryptowährung. Hans Ulrich Buhl: „Wenn Ethereum umgestellt hat, ist wirklich Bitcoin der letzte Mohikaner, der auf diesem Nachteil weiter herumreitet.“

Blockchain-Image ist ramponiert

Doch die Bitcoin-Verfechter zweifeln an der Sicherheit des Alternativ-Verfahrens – weshalb Bitcoin so schnell nicht aussterben dürfte. El Salvador und die Zentralafrikanische Republik haben 2022 Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel erst eingeführt. Für Hans Ulrich Buhl jedenfalls ist klar: Der Eklat um den Bitcoin-Energieverbrauch hat das Image der Blockchain-Technologie gehörig ramponiert.

„Weil Bitcoin der erste und bekannteste war, setzen sehr, sehr viele Leute auch auf höheren Führungsebenen das absolut gleich. Und das ist eine Geschichte, gegen die wir seit vielen Jahren anrennen, weil wir wirklich davon überzeugt sind, dass es viele Blockchain-Anwendungen gibt, die absolut sinnvoll sind.“

Im Finanz- und Versicherungswesen kann Blockchain Auslandsgeschäfte vereinfachen. Bei Industrieprozessen und Behördenvorgängen kann sie die Transparenz erhöhen und die Suche nach Fehlern vereinfachen. Und nicht selten trägt sie dazu bei, Energie zu sparen, etwa in der Schifffahrt. „Allein dadurch, dass man es schafft, große Stapel von Papier zu digitalisieren, unnötige Fahrten zu sparen, vielleicht auch Liegezeiten von Schiffen – das überkompensiert um ein Vielfaches den zusätzlichen Energieaufwand, den man durch die Computer hat, die da zusätzlich laufen.“

Nicht immer verschlingt die Digitalisierung Energie, zuweilen hilft sie auch beim Sparen. Etwa bei Dienstreisen. Corona hat gezeigt: Statt beruflich in Flieger, Auto oder Bahn zu steigen, tut es oft auch eine Videokonferenz. Jeder dritte Geschäftstrip ließe sich dadurch vermeiden, auch nach Corona – schätzt das „Borderstep Institut“ in einer Studie. Pro Jahr würden dadurch in Deutschland drei Millionen Tonnen weniger CO2 in die Luft geblasen. Dennoch werden viele auch künftig regelmäßig ins Auto steigen – ein Auto, durch und durch digitalisiert.

Autonome Autos bringen neue Datenmengen

Die meisten Fachleute sind sich sicher: Selbstfahrende, autonome Autos werden kommen. Mit einigem an zusätzlicher Elektronik. Michael Krail vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe: „Es müssen neben Sensoren auch leistungsfähige Rechner eingebaut sein und Elemente, die Bilddaten übertragen können in Befehle für die Aktoren und das ganze System, was dort im Hintergrund läuft. Und das ist sehr viel.“

Kameras, Laser-Scanner, Ultraschall-Sensoren, Radarsysteme, Bordrechner. Das alles frisst Strom. Die Folgen dürften sich in Grenzen halten. Krail schätzt, dass die Autos anderthalb bis zwei Prozent mehr an Energie verbrauchen werden. „Kein dramatischer Wert und zum Glück auch im Fokus von den Herstellern. Die haben ein Eigeninteresse daran, das so gering wie möglich zu halten.“

Aber das Auto der Zukunft soll außerdem stark vernetzt sein, soll laufend per Funk mit dem Internet kommunizieren und mit anderen Autos. „Irgendwann kann es den Schritt zum kooperativen Fahren gehen. Das heißt, die Fahrzeuge kommunizieren sehr stark miteinander. Und in Abhängigkeit von anderen Fahrzeugen wird der Verkehrsfluss optimiert dadurch.“

Dabei werden Daten übertragen, fließen an Rechenzentren, wo sie ausgewertet werden. „Der schlimmste Fall wäre, dass diese Datenmengen, die von den Sensoren gesammelt werden, sehr groß sind und komplett übertragen werden. Dann hätte man explodierenden Energieverbrauch bei Rechenzentren von den Mobilfunk-Zentren, durch die Mobilfunkmasten, die dann sehr, sehr stark benutzt werden. Das wäre das Worst-Case-Szenario.“

Ein Szenario, das verhindert werden sollte, meint Krail, etwa durch eine effektive Datenreduktion an Bord des Autos. Nur: Bislang scheinen die Hersteller noch keinen großen Wert darauf zu legen. „Was im Backend passiert oder im Mobilfunk, das interessiert die Automobilindustrie eigentlich nur tertiär, würde ich sagen. Daher müsste hier die Politik agieren und versuchen, hier so früh wie möglich eine Regulierung zu entwickeln, die auch wirkt.“

Mehr Verkehr und höherer Energieverbrauch durch autonome Autos?

Eine andere große Unbekannte: Wie werden autonomes und vernetztes Fahren den Verkehr verändern, etwa unsere Fahrgewohnheiten? Einerseits: Autonome Autos können so programmiert werden, dass sie sparsamer fahren als vom Menschen gesteuerte Vehikel, sagen manche Studien. „Die haben ergeben, dass die Einsparpotenziale durchaus substanziell sind. Die können bis zu zwölf Prozent insgesamt gehen.“

Und durch vernetztes Fahren sollten sich Verkehrsflüsse besser lenken und Staus vermeiden lassen. Das würde ebenfalls Energie sparen. Doch andererseits: Könnte es sein, dass autonome Autos für mehr Verkehr sorgen und damit für einen höheren Energieverbrauch? „Da gibt es schon Ideen, über die man diskutiert, die zur Folge haben, dass die Fahrleistungen beim PKW extrem steigen.“

Ein Beispiel: „Sie wollen einkaufen gehen, fahren in die Stadt, haben das Problem, dass die Parkhäuser besetzt sind. Sie können dem Fahrzeug ja befehlen, dass es 20-mal um den Block fahren soll und sie dann wieder abholen soll zu einer gewissen Stelle.“

Oder: „Wenn man das fahrerlose Fahren hat, braucht man natürlich keinen Führerschein mehr. Und das erschließt die PKW-Mobilität auch für Gruppen, die im Moment noch nicht mit dem PKW eigens unterwegs sein können. Sprich Kinder, Menschen mit Behinderungen, die vielleicht heute nicht fahren können oder auch andere Gruppen, die sich im Moment noch gar nicht leisten können, einen eigenen PKW zu haben.“

Und: Das selbstfahrende Auto könnte Menschen zusätzlich animieren, aufs Land zu ziehen, wo die Immobilien billiger sind. Das Pendeln in die Stadt wäre im Roboterauto ja nicht so nervig: Man kann sich zurücklehnen, lesen oder die Fahrtzeit zum Arbeiten nutzen. „Diese Diskussion gibt es auch, dass dadurch sich eventuell die Wahl des Wohnortes ändert und größere Distanzen in Kauf genommen werden.“ Fehlentwicklungen, die sich vermeiden lassen sollten, meint Michael Krail. Etwa indem Leerfahrten von Roboterautos extra bepreist, also teurer gemacht werden. Was aber bedeuten würde, dass die Personenzahl in einem Auto lückenlos überwacht werden müsste.

Vision "Smart Home": nur geringes Energiespar-Potenzial

Die Digitalisierung wird unsere Gesellschaft nachhaltig verändern. Wie werden sich all diese Veränderungen in Summe auf unseren Energieverbrauch auswirken? Das ist kaum vorhersehbar. Ebenso wie die Frage: Was, wenn wir immer mehr Energie verbrauchen, und sie dadurch immer knapper wird und immer teurer? Könnte das die Digitalisierung verlangsamen oder gar ausbremsen? Schwer zu sagen, und nicht immer sollte man sich dem Wunschdenken hingeben: Es geht doch beides, digitalisieren und dabei Strom sparen.

„Smart Home“ heißt eine Vision: Häuser vollgestopft mit Elektronik. Lampen, aktiviert per Sprachbefehl. Die Wetterapp steuert die Heizung. Der intelligente Zähler koordiniert den Stromverbrauch. Das alles soll Energie sparen. Doch wird das Versprechen auch eingehalten? Swantje Gährs vom Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin: „Was kann bei Häusern eigentlich eingespart werden oder auch nicht, indem man digitale Tools einsetzt? Das Ziel der Studie war zu gucken, wie hoch die Klimaschutz-Potenziale digitaler Anwendungen im Energiebereich sind.“

Das Team um Gährs hat diverse Smart-Home-Techniken unter die Lupe genommen, die Energie sparen sollen. Darunter für die Heizung eine Online-Effizienzüberwachung und eine Wetterprognose-Steuerung. „Was passiert, wenn im Winter die Sonne scheint und das Haus mit aufheizt? Kann ich dann nicht vorher ein bisschen runtergehen mit der Temperatur?“ Was bringen diese Technologien? Lohnt es sich, ein vorhandenes Gerät auszutauschen gegen ein smartes Modell? Das Resultat der Studie: Manche der neuen Technologen können durchaus Energie sparen. „Gerade im Wärmebereich gibt es da große Defizite, die sich richtig gut mit digitalen Anwendungen heben lassen. Da ist ein großes Potenzial da.“

Allerdings nur, wenn die Menschen die Technik sachgemäß bedienen. Sonst kann die Sache nach hinten losgehen. „Wenn ich eine automatisierte Heizungssteuerung habe, die häufig nicht zu so starken Temperaturanstieg führt, sondern eher plant, wie das Heizverhalten über den ganzen Tag ist, und die Bewohner werden nicht mitgenommen, dann kann das dazu führen, dass die denken, es wird gar nicht warm im Haus und noch mal weiter aufdrehen. Also eigentlich gegen diese optimierte Steuerung regeln.“

Das Resümee: Unterm Strich sollte man sich nicht zu viel vom Smart Home versprechen. „Der Beitrag, den diese digitale Technik hat zum gesamten Effekt, der ist sehr gering.“

Nachhaltigkeit wird Gesamttrend nicht stoppen

Doch Computer, Smartphones und Datenspeicher verbrauchen nicht nur Strom, wenn sie laufen. Am meisten Energie frisst ihre Herstellung. Chris Adams von der Green Web Foundation, einer Organisation, die sich für ein nachhaltiges Internet einsetzt: „Computerchips bestehen im Grunde aus Sand, der zu etwas ziemlich Kompliziertem und Teurem verarbeitet wird. Und das ist sehr energieaufwendig.“ Die Herstellung der Geräte macht etwa die Hälfte aller CO2-Emissionen der Digitaltechnik aus, so eine Studie des Öko-Instituts. Für Chris Adams heißt das:

„Sie können den Energieverbrauch Ihres Geräts zum Beispiel senken, indem Sie bei einem Videotelefonat die Kamera ausschalten. Ich denke aber nicht, dass Sie Ihre Bemühungen auf solche Maßnahmen konzentrieren sollten. Es ist sinnvoller, Ihre Geräte ein bis zwei Jahre länger zu behalten oder sie gebraucht zu kaufen. Das hat einen viel größeren Einfluss. Aber am wichtigsten ist es, sich politisch zu engagieren. Denn oft sind es die Gesetze, die am Ende den größten Einfluss haben. Das haben wir gerade bei der Entscheidung gesehen, künftig USB-C-Ladegeräte für alle Smartphones zu verwenden. Nun müssen nicht mehr so viele Ladegeräte hergestellt werden, denn wir können die verwenden, die wir eh schon haben.“

Physiker Melvin Vopson bleibt skeptisch: „Ich sehe nicht, wie jemand die Sache aufhalten könnte. Denn mit der Digitalisierung verdienen zu viele Menschen gutes Geld. Sie ist schon so weit fortgeschritten, da lässt sich nichts mehr ändern. Wir können nicht anders, als uns in diese Richtung weiterzuentwickeln.“

Wird Melvin Vopson, der Schwarzmaler, mit seinem Horrorszenario recht behalten? Wird die Digitalisierung eines Tages zu viel Energie verschlingen? Wohl eher nicht, es gibt Ansätze und Ideen genug, um ein Fiasko zu vermeiden – man müsste sie nur konsequent umsetzen. Auch wenn das vielleicht erst mit dem nötigen Nachdruck geschieht, wenn Energie tatsächlich knapper wird und damit teuer genug.