Natürlich ist das alles nur Literatur, nur eine fiktive Geschichte: „Daher erhebt der Roman keinen Anspruch, Geschehnisse und Personen und ihre beruflichen und privaten Handlungen authentisch wiederzugeben.“

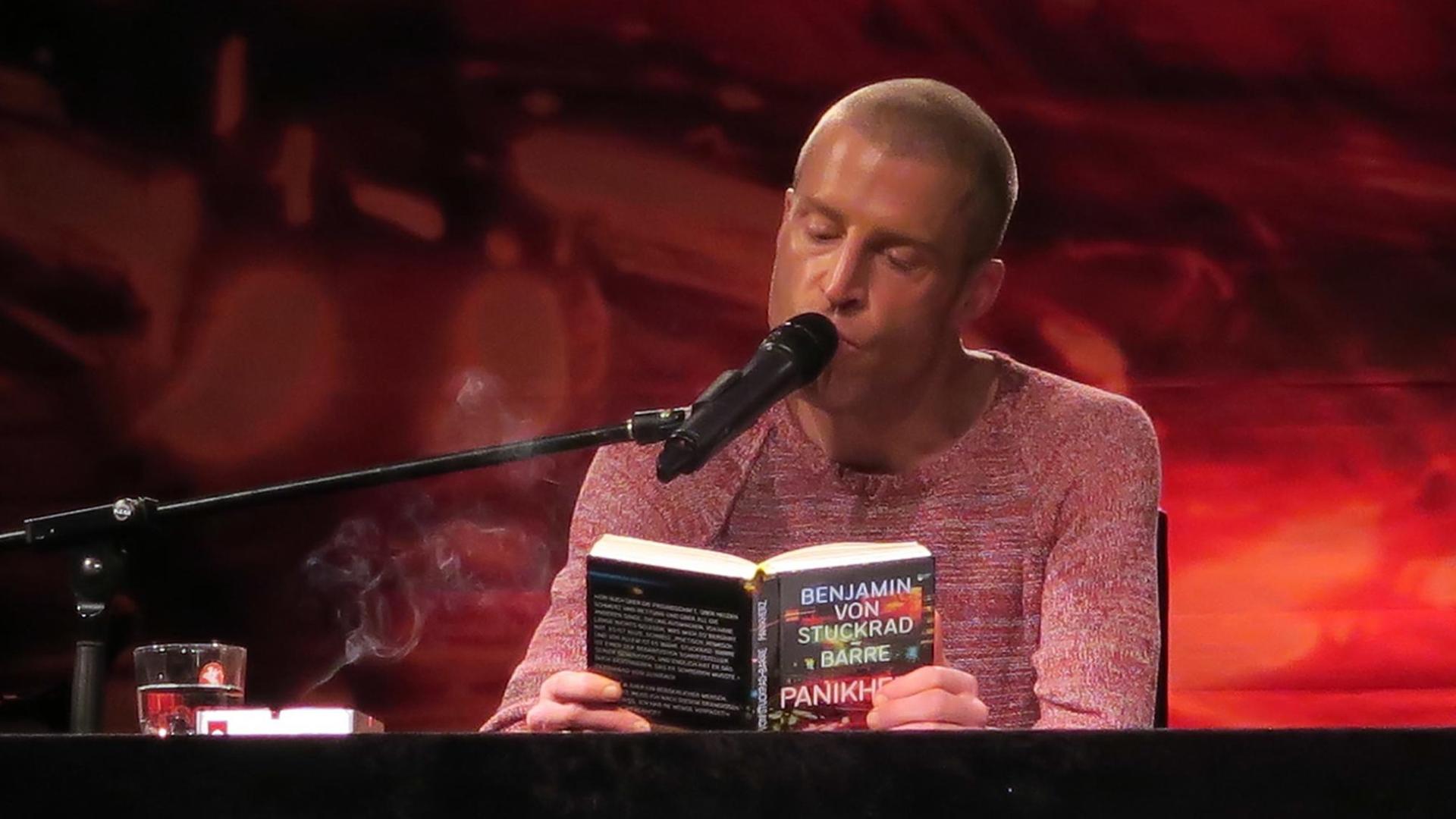

Aber Benjamin von Stuckrad-Barres heiß ersehnter Schlüsselroman wäre natürlich nur halb so interessant, wenn er nichts mit der Realität zu tun hätte.

Schon Wochen bevor „Noch wach?“ erschienen ist, als der Text noch eiserner Geheimhaltung unterlag, haben prominente Personen wie Fernsehmoderatorin Linda Zervakis, Autorin Ronja von Rönne oder Produzent Friedrich Küppersbusch die Kapitelüberschriften des Romans auf Instagram vorgelesen.

Auf diese Marketing-Kampagne setzte Stuckrad-Barre bereits bei seinem vorherigen Buch. Aber hier bekommt sie noch mal eine besondere Bedeutung. Wer mit seiner Reichweite die Aufmerksamkeit für “Noch wach?” potenziert hat, suggerierte auch: Ich stehe hinter dieser Veröffentlichung. Auch wenn ihr Inhalt keiner hier beteiligten Person vorab bekannt gewesen ist, wie Stuckrad-Barre in einem der wenigen Interviews sagt, die er zum Roman gegeben hat.

Skandalbefeuernde Berichterstattung rund um den Axel-Springer-Konzern tat ihr übriges, baute eine mediale Riesenrampe aus Aufmerksamkeit. Das missbräuchliche Machtsystem vom ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt war schon im Herbst 2021 aufgedeckt worden.

Private Nachrichten von Springer-CEO Döpfner

Eine Woche vor dem Erscheinungstermin von „Noch wach“ wurden private Textnachrichten von Springer-CEO Matthias Döpfner veröffentlicht. Und in einem groß angelegten Podcast melden sich zwei Tage vor der Buchveröffentlichung ausführlich Opfer zu Wort, anonymisiert und mit verfremdeten Stimmen.

Selbst hier kamen immer noch neue Details ans Licht, die das vergiftete Arbeitsklima bei Springer verdeutlichten. Und in diesem medialen Umfeld ist Benjamin von Stuckrad-Barres Roman jetzt mit dem größten Feuerwerk an die Öffentlichkeit gelangt, das das Literaturjahr bisher gesehen hat.

Tatsächlich: Der Schlüsselroman ist an sich eine schlüpfrige Angelegenheit. Wo sich hinter fiktiven Figuren leicht reale Personen dechiffrieren lassen, liegt ein gigantisches Potenzial zur persönlichen Bloßstellung. Benjamin von Stuckrad-Barre nutzt es. Der Roman-Status fungiert dabei wie ein Schutzschild, auch juristisch. Ist ja alles nur Literatur! Und insofern ist “Noch wach?” ein Schlüsselroman par excellence.

"Pressefreiheit unbedingt, aber wenn Recherchen anderer für das eigene HAUS allzu unangenehm werden, kann man ja wohl trotzdem mal kurz, so von Chef zu Chef, da GANZ OBEN irgendwo anrufen und fragen, ob das denn eigentlich alles sein müsse. Man kennt sich, man schätzt sich, kurzer Dienstweg. Sowieso alles völlig einerlei jetzt, denn schon flog er argumentativ zum Mars, mein Freund, den ich ab diesem Moment wohl endgültig als meinen Ex-Freund bezeichnen musste." (Auszug aus dem Roman)

Dieser (nun also) Ex-Freund ist CEO eines großen Berliner Boulevard-Senders. Und der hat reichlich Dreck am Stecken. Nicht nur seine menschenverachtende Berichterstattung gerät immer wieder in die Kritik. Auch ein übergriffiger Chefredakteur missbraucht hier systematisch seine Macht. Mehrere Mitarbeiterinnen wollen das endlich publik machen. Und mittendrin, im ganzen #metoo-Skandal: der Ich-Erzähler, ein Buchautor, selbst Mitarbeiter des riesigen Krawall-Imperiums und seinem CEO lange in inniger Freundschaft verbunden.

Wer kooperiert, wird gefördert

Die Überschneidungen von Romanwelt und Wirklichkeit sind unübersehbar: Auch Autor Benjamin von Stuckrad-Barre verband eine lange, gern öffentlich ausgestellte Freundschaft zu Springer-CEO Matthias Döpfner. Von 2008 bis 2018 hat Stuckrad-Barre unter ihm auch für „Die Welt“ geschrieben, zu äußerst lukrativen Konditionen, wie man munkelt. Der Autor kann also aus Insider-Perspektive berichten, wobei er aus seinen Antipathien für Julian Reichelt als Chefredakteur der BILD-Zeitung und entgleistem Schützling von Matthias Döpfner nie einen Hehl gemacht hat. Diese Haltung teilt auch sein Erzähler.

"Es war ein seltsames Gespann, mein so angenehmer Freund und dieser Krawalldödel, ich hatte diese Verbindung nie ganz begriffen. Meine Freunde sind deine Freunde - nein, nicht immer. Aber trotzdem war es natürlich zu akzeptieren, wenn ein Freund sich auch mit Leuten umgab, die man ablehnte. MEINUNGSFREIHEIT! Und eben auch: Deinungsfreiheit." (Auszug aus dem Roman)

Stuckrad-Barre erzählt von einer Männerfreundschaft, die zerbricht, weil immer mehr Sender-Mitarbeiterinnen den Erzähler ins Vertrauen ziehen. Sie berichten von einem Chefredakteur, der sich gezielt an Berufseinsteigerinnen heranmacht.

Er fördert, wer sexuell kooperiert und die Affäre mitmacht, lässt aber genauso schnell diejenigen fallen, die widersprechen. Und Sophia ist eine von ihnen. Aber Sophia will sich wehren. Das Machtgefälle zwischen dem Chefredakteur und ihr war Sophia immer bewusst. Aber eine Zeit lang glaubt sie, erfolgreich Kapital zu schlagen aus ihrem Aussehen und der Beziehung mit dem Vorgesetzten. Doch bald leidet sie unter seiner Schikane.

Der moralisch Erwachte

Sie vernetzt sich mit anderen Mitarbeiterinnen, sammelt ihre Geschichten und Screenshots von nächtlichen Nachrichten. Damit wollen sie zur Compliance-Beauftragten und an die Öffentlichkeit. Der Erzähler soll mitmachen bei der finalen Verschwörung. Warum die Frauen ausgerechnet ihm vertrauen, bleibt unklar. Er offenbart ihnen aber bald, mit 19 selbst Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden zu sein.

"Und dann begann ich diese Geschichte zu erzählen, was ich überhaupt nicht geplant hatte, seit vielen Jahren schon hatte ich nicht mehr an diese Episode aus meinem Leben zurückgedacht, ich hatte sie ganz tief unten in meinem Gedächtnis verborgen, über zwanzig Jahre lang, und jetzt war sie durch all die Erzählungen der Frauen plötzlich nach oben geschwemmt worden. Und als ich sie nun erzählte, merkte ich, dass ich sie auf einmal ganz anders bewertete." (Auszug aus dem Roman)

Der Erzähler gehört zu ihnen. An seinen Überzeugungen lässt er keinen Zweifel. Er, der einstige Liebling des Konzern-CEO, der moralisch Erwachte, steht jetzt an der Seite der Frauen – und das nicht nur in Berlin.

Voyeuristische Faszination

Auch Schauspielerin Rose McGowan, die der Erzähler auf Poolpartys im berühmten Chateau Marmont in Hollywood kennenlernt, hat ihn als Verbündeten erkannt. Der Erzähler verbringt seine Zeit nämlich zwischen Berlin und L.A. Bewegt sich durch die Kultur-Prominenz der deutschen Hauptstadt genauso geschmeidig wie durch die kalifornischen Tage und Nächte mit Musik- und Filmstars.

In Hollywood wird Rose McGowan bald eine der ersten Frauen sein, die öffentlich Vorwürfe erheben gegen den Produzenten Harvey Weinstein. Aber vorerst ist Rose nur die stille, kuriose, “irgendwie anstrengend” gewordene Frau, die Judith Butler in der Sonne liest. Sie ist Vorbotin des Sturms, der herannaht. Denn die Romanhandlung beginnt im Spätsommer 2017.

"Es waren die letzten Tage der Menschheit, wieder mal. Trump, Weinstein, der komplette Untergang zumindest dieser Welt hier stand zwar kurz bevor, aber wir wussten von all dem jetzt noch nichts, wobei, ein bisschen was wusste jeder." (Auszug aus dem Roman)

Nur der Berliner CEO will nichts davon wissen. Dabei spricht der Erzähler seinen Freund immer wieder auf den systematischen Machtmissbrauch in seinem Unternehmen an. Auch die journalistischen Hetzkampagnen des Senders kritisiert der Erzähler deutlich.

Doch den Senderchef, eine weltfremde Figur, die von den eigenen Formaten sowie der gesamten digitalen Medienwelt kaum einen Schimmer hat, interessiert das wenig. Er verliert sich in wahnwitzigen Zukunftsvisionen im Stil von Elon Musk oder Johann Holtrop.

Die Gegenwart also war ihm vollkommen abhandengekommen, weil er sie ja dauernd vor allem überwinden wollte, TRANSFORMIEREN und so weiter, schließlich würde andernfalls die Zukunft ja nichts sein als ein einziger Untergang. (Auszug aus dem Roman)

“Noch wach?” liest man über weite Strecken mit derselben voyeuristischen Faszination, mit der man durch die Schlagzeilen der Boulevard-Zeitungen scrollt. Das mag seine Berechtigung haben, solange der Autor dabei die diskursmächtigen Täter mit literarischen Mitteln vorführt. Aber wo stößt das Verfahren an seine Grenze?

Zum Quickie einbestellt

Als Leserin ist nicht immer erkennbar, wo die Vorführung des einen endet und die Bloßstellung der anderen beginnt. Denn nicht nur Täter, auch Opfer des fiktionalisierten Machtmissbrauchs zeigen Überschneidungen mit Personen aus der realen Welt. Was gehört zur tatsächlichen Geschichte jener Frauen, mit denen Stuckrad-Barre für diesen Roman gesprochen hat? Und wo beginnt die Fiktion des Autors, etwa, wenn Sender-Mitarbeiterin Sophia von einem Quickie erzählt, zu dem sie der Chefredakteur einbestellt hat.

"War echt nicht schön, vielleicht auch weil ich diesmal komplett nüchtern war, keine Ahnung. Keinmal gelacht, komischer Vibe, es war irgendwie auch eine Machtdemonstration, so kam es mir jedenfalls vor, aber ich kann mich ja jetzt auch schlecht beschweren, weil ich ja mitgemacht habe, verstehst du? Du findest mich jetzt safe total abartig, ne? Kannst ruhig ehrlich sagen. Tue ich ja selbst auch. Es war so dermaßen würdelos, der kranke Dubai-Style dieser Bude, aus dem Fernseher dudelte so sicker Lounge-Sound und überm Sofa ein pinterestmäßißges WANDTATTOO, so von wegen: “Berlin is the place to be.” Und ich dachte nur so: Grad wär Braunschweig geiler." (Auszug aus dem Roman)

Wer das Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre als #metoo-Roman ernst nehmen will und für dieses Genre nicht nur inhaltliche, sondern auch ästhetische Kategorien anlegt, muss auch über die Machtverteilung im Roman sprechen. Neben Sophia als einzigem komplexeren weiblichen Charakter finden die Geschichten der Frauen nur bruchstückhaft Platz im Roman. Es sind kurze Wortmeldungen während eines Online-Treffens der Aktionsgruppe oder flüchtige Begegnungen am Pool, in denen sie dem Erzähler ihre Machtmissbrauch-Erfahrung skizzieren und dann wieder verschwinden.

Toxische Dynamiken unter Männern

Die große zusammenhängende Narration gehört in diesem Roman dem Erzähler. Er, in dem unverkennbaren Stuckrad-Barre-Sound aus Protz und Ironie, schreibt sich mit “Noch wach?” eine Absolutions-Erzählung auf den Leib. Schließlich hat er immer wieder auf die Missstände hingewiesen. Und so ist er, der Frauen-Vertraute und -Versteher, sich kaum einer Schuld bewusst, obwohl er jahrelang selbst Nutznießer des patriarchalen Machtsystems war, gegen das er sich jetzt wendet.

Allenfalls war da mal vor über 20 Jahren, als Erzähler wie Autor noch als Gagschreiber bei der Harald-Schmidt-Show gearbeitet haben, ein Witz, den man heute bereut. Aber damals war er eben auch nicht der einzige, der Monica Lewinsky nicht als Opfer eines Machtmissbrauchs erkannt hatte.

"Seltsam, wie unzugänglich uns dieser Gedanke damals gewesen war, als wir in diesem Jungsinternat, das der Schmidt-Show-Witzeschreiberkombüsentrakt war, hohnlachend all die Umkleidekabinenwitzeleien notierten, die sich ja praktisch von selbst schrieben; die Geschehnisse waren so grotesk, man musste sie bloß nacherzählen und dann alle zwei, drei Sätze eine Pointe finden, die eigentlich immer dieselbe war: Oralsex." (Auszug aus dem Roman)

Es sind vor allem die toxischen Dynamiken unter Männern, die Stuckrad-Barre in seinem Roman entlarvt und seinen Erzähler gleichzeitig stets von ihnen ausnimmt. Als die Führungsriege des Krawallsenders zum Betriebsausflug nach San Francisco aufbricht, als Kolonne mittelalter Männer in “Männlichkeitskrisenautos”, als das Drängeln und Grölen auf dem Highway beginnt, grenzen sich der Erzähler und der Sender-CEO, damals noch in inniger Freundschaft verbunden, mit stillem Spott von den Kollegen ab.

"Die lautesten Bässe hörte man aus den Autos derer, deren Ehescheidungen am kürzesten bevorstanden, wagte ich eine große These [...] - die hörten sehr derben Rap; dann gab es die, die schon geschieden waren - die hörten bevorzugt Death Metal; und dann gab es noch jene, die sich erst in ein paar Jahren würden scheiden lassen – und die hörten Talkradio. Er lachte abermals, [...] und fragte mich, was es denn dann wohl über uns aussagte, dass wir nun Jazz hörten." (Auszug aus dem Roman)

Es sind immer wieder diese beiden Männer, die im Roman ihre großen und schillernden Auftritte haben. Diesen erzählerischen Fokus zu verschieben, seinen Erzähler in den Hintergrund treten zu lassen und den Frauen Raum zu geben, gelingt Stuckrad-Barre kaum, auch nicht nach der moralischen Läuterung seines Erzählers.

Eine ungleiche Affäre

Nur an einer Stelle, im ersten Kapitel des Romans, findet der Autor eine Ansprache, die Platz lässt. Eine Volontärin, noch in der Berufsausbildung mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut, gerät ins machtmissbräuchliche System des Chefredakteurs. Sie fühlt sich unsicher, er umgarnt sie. Sie fühlt sich unterstützt, er lädt sie zum Essen ein, vermischt berufliche mit privater Sphäre und so beginnt eine ungleiche Affäre.

"Du hörst Gerüchte, sogar Warnungen. Mit wem alles er WAS HABE und mal gehabt habe und so weiter, wie gefährlich er sei, und dass du dich in acht nehmen solltest. Frauen sagen, er wolle dich nur ausnutzen – Männer sagen, du wollest ihn nur ausnutzen. Aber sie täuschen sich alle – du bist NICHT SO EINE, und auch er ist nicht so, so ist er wirklich nicht! Ihm geht es wirklich um DICH ALS PERSON. Silvester will er dich mitnehmen nach Jerusalem zur Klagemauer. Man müsse das einfach MIT EIGENEN AUGEN gesehen haben, sagt er." (Auszug aus dem Roman)

Der #MeToo-Roman ist ein vergleichsweise junges Genre. Virginie Despentes hat hier zuletzt mit “Liebes Arschloch” Maßstäbe gesetzt. Waren es bei ihr gerade die differenzierten und gleichberechtigten Perspektiven, die den Briefroman so überzeugend machten, krankt “Noch wach?” an seinem aufdringlichen Erzähler.

Für seine inhaltliche Behauptung, er habe seine Haltung zur Macht grundlegend verändert, findet er keine literarische Entsprechung. Und die allgemeinen Funktionsweisen von Machtmissbrauch in deutschen Unternehmen lassen sich an diesem Buch kaum erzählen. Dafür zielt es zu direkt auf einen realen und stark personalisierten Fall, der medial geradezu omnipräsent scheint.

Ein Ende ohne Hoffnung

Ein Unterschied zwischen Realität und Fiktion fällt ins Auge: Während sich der Springer-Konzern von BILD-Chefredakteur Julian Reichelt getrennt hat, wird Stuckrad-Barres fiktiver Charakter die Enthüllung seines Machtsystems überleben. Zwar erscheint in einer internationalen Zeitung ein Artikel, der Wellen schlägt, sodass der Chefredakteur vorübergehend freigestellt wird. Doch die Frauen sind mit ihrer Darstellung im Artikel unzufrieden.

"Sie würden dargestellt als inkompetente, naive FLITTCHEN, ereiferten sich die Frauen, in anderen Zeitungen würde jetzt spöttisch, lüstern fast, von BÜROSEX gesprochen, sei doch alles freiwillig gewesen, EINVERNEHMLICH." (Auszug aus dem Roman)

Als ein Compliance-Verfahren nichts strafrechtlich Relevantes zu Tage fördert, kehrt der Chefredakteur zurück auf seine Position. Keine der Frauen hatte allerdings von einer Vergewaltigung, also von etwas strafrechtlich Relevantem, gesprochen, sondern von Machtmissbrauch. Einer ähnlichen argumentativen Nebelkerze bedient sich übrigens auch der Springer-Konzern.

"Die eine große Geschichte jedoch, in der endlich alles aufgeklärt, eindeutig bewiesen und festgestellt wurde, alle Lügen widerlegt und die Schuldigen ein für alle Mal benannt – diese Geschichte kam irgendwie nie." (Auszug aus dem Roman)

Und so endet Stuckrad-Barres Roman ohne Hoffnung. Im Sender ist alles noch schlimmer als zuvor. Den Erzähler zieht es wieder nach Hollywood - und hier hängt der nächste #metoo-Fall bereits am Horizont.

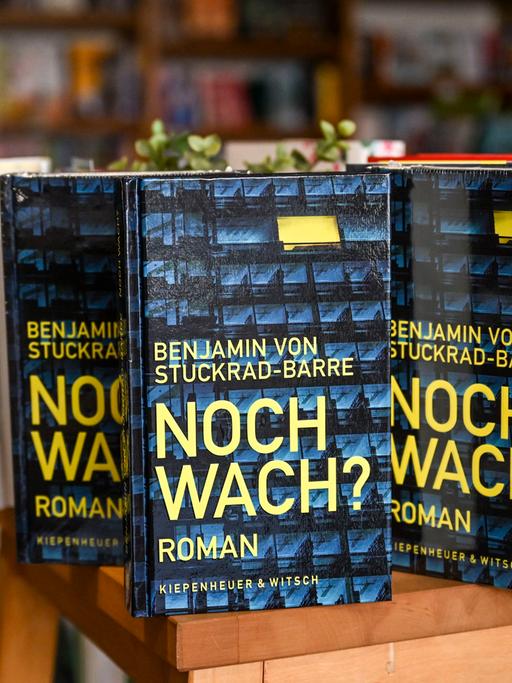

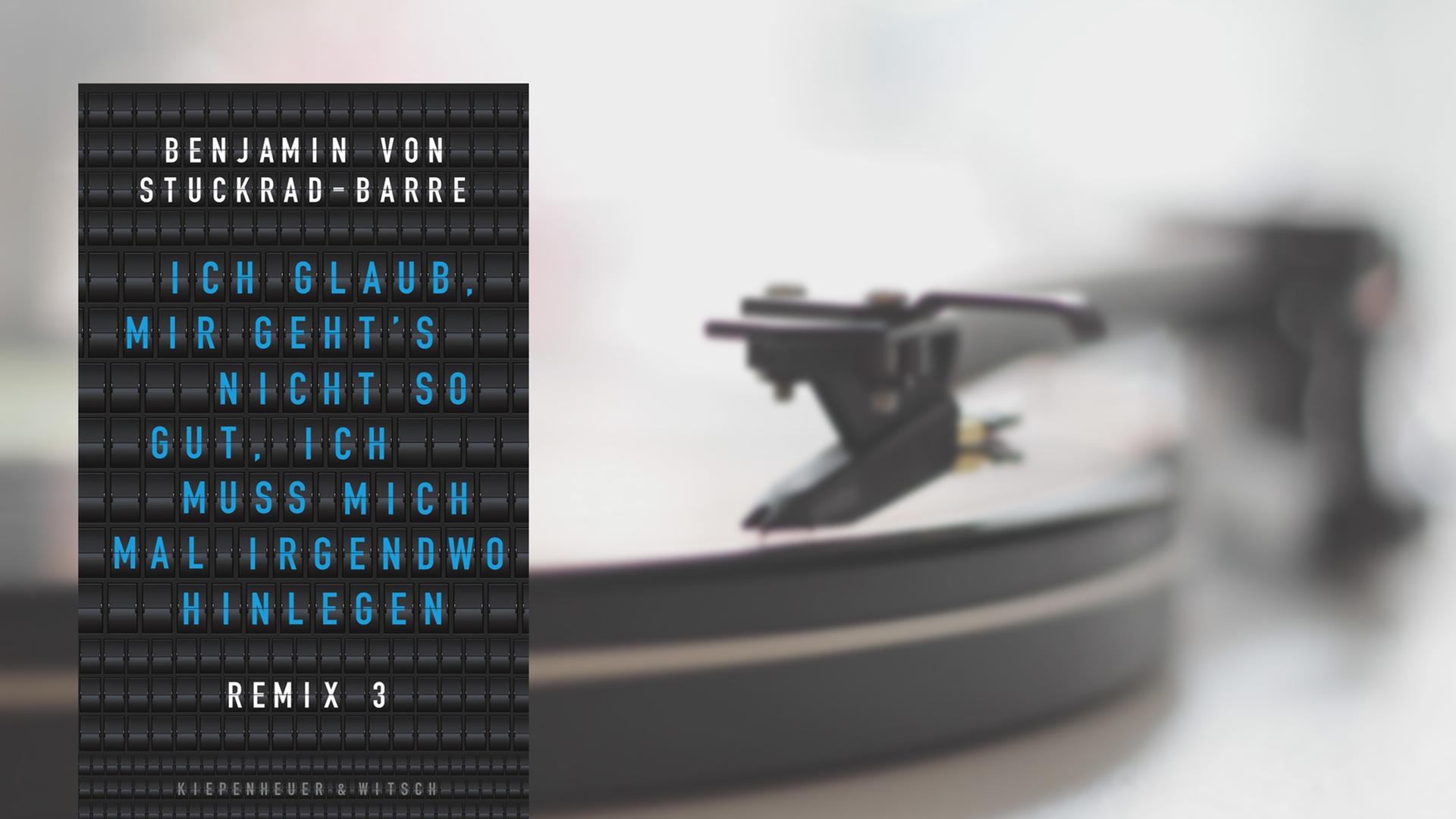

Benjamin von Stuckrad-Barre: “Noch wach?”

Kiepenheuer und Witsch, Köln 2023

384 Seiten, 25 Euro

Kiepenheuer und Witsch, Köln 2023

384 Seiten, 25 Euro