„Es gab jede Menge Herausforderungen. Aber wir hatten immer das Gefühl, wenn das eine nicht funktioniert, versuchen wir was anderes.“

Wim Leemans ist Belgier. Für seine Masterarbeit ging er nach Kalifornien und blieb. Bis zum Abteilungsdirektor am Berkeley Lab hat er es geschafft, einer der großen Nobelpreis-Schmieden in den USA. Dann, vor zwei Jahren, hat das Deutsche Elektronensynchrotron DESY ihn abgeworben.

„Der Ehrgeiz, mit dem Deutschland diese Technologie wirklich vorantreiben will – das hat mich überzeugt, nach Hamburg zu kommen. Wir werden mit den Leuten hier das fortschrittlichste Beschleunigerprogramm der Welt aufbauen.“

Leemans ist der führende Experte auf seinem Gebiet. Ein Erneuerer und Pionier. „Wenn es funktioniert, könnten die Maschinen 100 bis 1000 Mal kleiner werden. Und das ist etwas, was wir alle wollen.“

Mit dem Fahrrad zum Tunnel-Arbeitsplatz

Beschleuniger sind die zentralen Werkzeuge der Teilchenphysik. Sie liefern die entscheidenden Fingerzeige, woraus unsere Welt besteht, wie ihre Urbausteine aussehen, was sie zusammenhält.

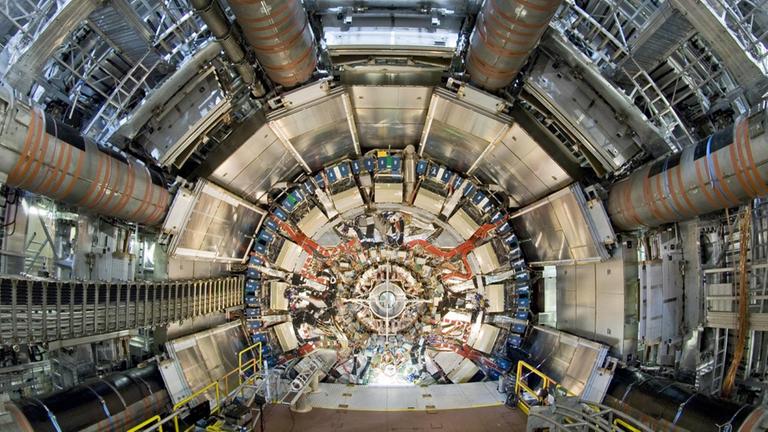

Der größte Beschleuniger der Welt steht in Genf, ein unterirdischer Ring. 100 Meter fährt der Fahrstuhl in die Tiefe, dann öffnet sich die Tür zum LHC, dem Large Hadron Collider. Der Weg führt durch Gänge mit Betonwänden, meterdick.

„Der Tunnel ist 27 Kilometer lang und es gibt acht Zugangsstellen. Wenn Sie jetzt in die Richtung 27 Kilometer gehen, kommen Sie da drüben wieder raus.“

Ein Gigant, zu riesig, um ihn zu Fuß zu bewältigen. Der Physiker Michael Eppard zeigt auf ein paar Fahrräder, sie lehnen an einer der Betonwände. „Unter Umständen müssen Sie viele Kilometer zurücklegen, um zu Ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Da ist die einfachste Möglichkeit, ein Fahrrad zu nehmen.“

Der Beschleuniger steckt in einem U-Bahn-ähnlichen Tunnel. Wuchtige Stahlröhren reihen sich aneinander, meterdick und blau lackiert. „Das sind die blauen, 15 Meter langen Magnete. Davon gibt es 1232 Stück.“

Lichtschnelle Protonen auf Crashkurs

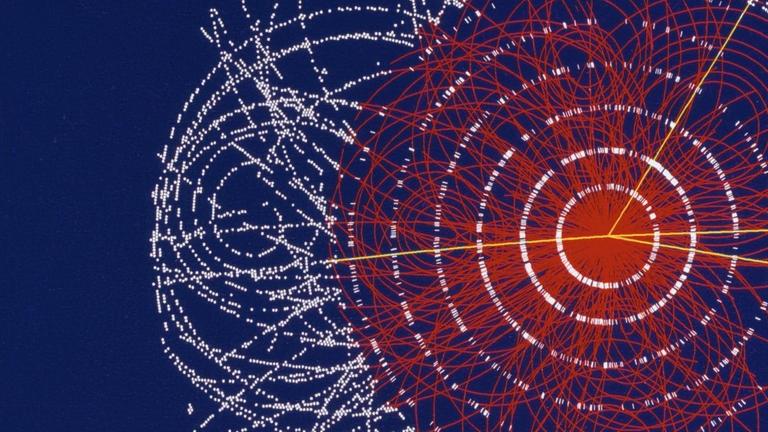

Die Magnete halten rasend schnelle Teilchen auf einer Kreisbahn, es sind Protonen, Wasserstoffkerne. Die eine Hälfte fliegt im Uhrzeigersinn, die andere ihm entgegen. „Die Protonen haben nahezu Lichtgeschwindigkeit. Man kann sie fast nicht mehr von Lichtgeschwindigkeit unterscheiden.“

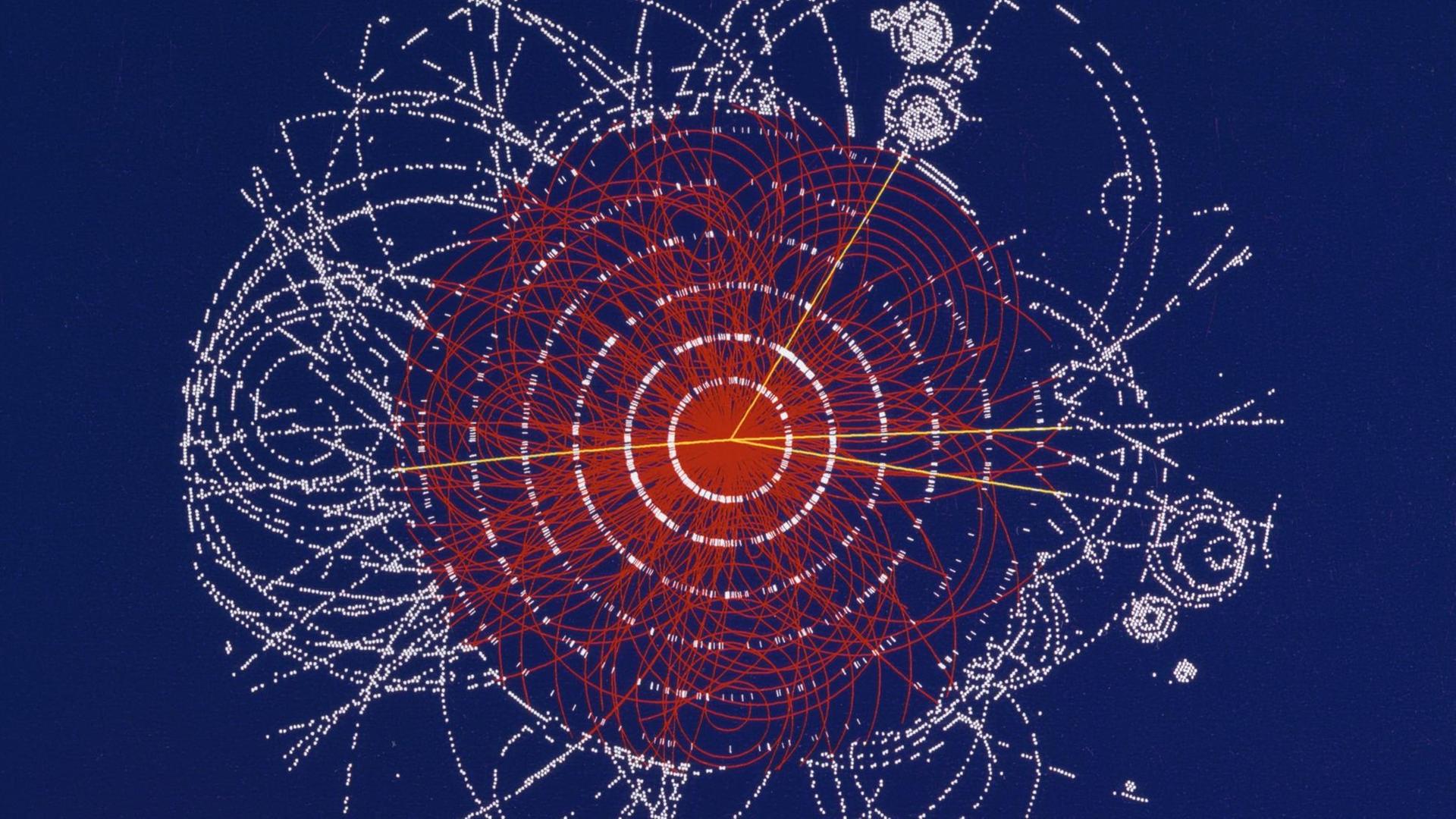

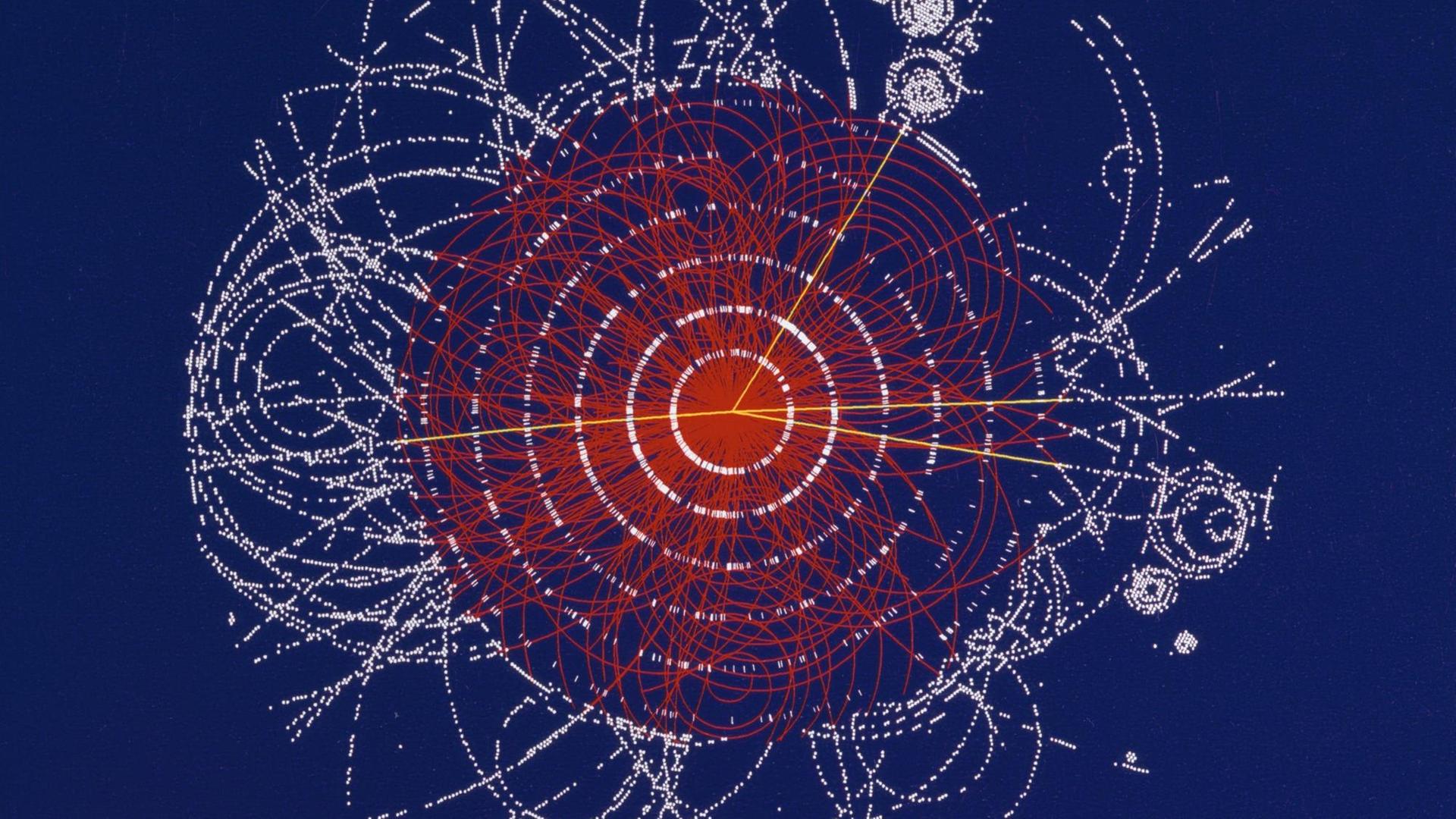

Beschleunigt werden sie in Röhren, in die starke Radiowellen eingespeist werden. Auf den Wellenbergen reiten die Teilchen wie Surfer auf einer Ozeanwelle und erhalten dadurch einen starken Schub nach vorne. Sind sie auf Maximalenergie, prallen sie frontal aufeinander, mit ungemeiner Wucht. Ein mikroskopisches Feuerwerk, in dem neue Elementarteilchen entstehen.

Die Quarks hat man so gefunden, die Urbausteine der Materie. Dann entdeckte man, wie sich fundamentale Naturkräfte ausbreiten. Und 2012 stieß man auf das Higgs, so etwas wie der Botschafter der Masse. Die Teilchenphysik blickt auf glorreiche Jahrzehnte zurück. Zuletzt aber ist den Fachleuten nichts Neues mehr ins Netz gegangen. Dafür explodierten bei der Planung der nächsten Beschleuniger die Kosten.

Elementarteilchen effizienter auf Tempo bringen

„Das erste Paper kam 1979 heraus. Die Idee war, mit einem intensiven Laserstrahl starke elektrische Felder in einem Plasma zu erzeugen. Ein Plasma ist eine Art Suppe aus geladenen Teilchen, aus Elektronen und Ionen.“

Wim Leemans sitzt in seinem Büro auf dem Gelände des Forschungszentrums DESY im Hamburger Vorort Bahrenfeld, seit zwei Jahren leitet er hier die Beschleunigerabteilung. Die Aussicht ist eher trist, der Blick aus dem Fenster fällt auf schmucklose Hallen und Funktionsgebäude vor einem grauen Winterhimmel. Leemans scheint es nicht zu stören. Sein Kommentar: endlich wieder Jahreszeiten nach mehr als 30 Jahren Kalifornien. Im Prinzip, sagt er, gibt es eine Methode, mit der sich Teilchen effizienter auf Trab bringen lassen als mit den Radiowellen eines normalen Beschleunigers. Plasmabeschleunigung heißt das Verfahren.

„Es funktioniert ähnlich wie bei einem Motorboot auf einem See: Das Motorboot verdrängt das Wasser und erzeugt hinter sich eine Welle. Auf dieser Welle können die Elektronen dann quasi surfen und auf einer kurzen Strecke eine Energie gewinnen, für die man mit konventionellen Beschleunigern Hunderte von Metern bräuchte.“

Revolution in der Lasertechnik macht Konzept umsetzbar

1979 ist die Plasmabeschleunigung nicht mehr als eine fixe Idee. Denn damals gibt es schlicht keine Laser, die stark genug gewesen wären. Doch 1985 erfinden Donna Strickland und Gérard Mourou ein neues Laser-Verfahren. Ihr Trick: Zunächst werden kurze, aber schwache Blitze in die Länge gezogen. Die lassen sich dann problemlos verstärken. Anschließend werden sie wieder auf ihre ursprüngliche Länge zusammengestaucht – und sind dann ultrastark. Eine Revolution in der Lasertechnik, für Wim Leemans die Initialzündung.

„Das hat wirklich einen Boom in unserem Feld ausgelöst.“ Dank des neuen Laserverfahrens lässt sich das Konzept endlich umsetzen. „Unsere erste Arbeit kam 1993 heraus. Damals benutzten wir einen kleinen konventionellen Beschleuniger, um Elektronen in eine Plasmazelle einzuschießen und sie per Laser weiterzubeschleunigen.“

Leemans Apparatur kann nur wenige Elektronen anschieben, und das auch nur ein bisschen. Aber das Prinzip funktioniert, die Laserbeschleunigung ist machbar. Die Reaktion der Fachwelt: eher verhalten. „Cool, man kann solche Plasmawellen erzeugen – aber wer in aller Welt soll das jemals benutzen?“

Durchbruch von drei unabhängigen Forschergruppen

Am Berkeley-Lab tüfteln Leemans und seine Leute weiter, unverdrossen und beharrlich. Zeitgleich mit zwei anderen Arbeitsgruppen gelingt ihnen 2004 der entscheidende Fortschritt.

„Zum ersten Mal konnten die drei Gruppen zeigen, dass bei dem Prozess nicht nur wenige Elektronen mit sehr unterschiedlichen Energien herauskamen – etwa so, als wenn man mehrere Surfer auf eine Welle setzt und jeder Surfer erreicht eine andere Geschwindigkeit. Ganz ähnlich waren unsere Strahlen am Anfang. Doch 2004 haben wir es geschafft, dass alle Surfer mit der gleichen Geschwindigkeit ankamen. Das war der Zeitpunkt, an dem die Welt von uns Notiz nahm.“

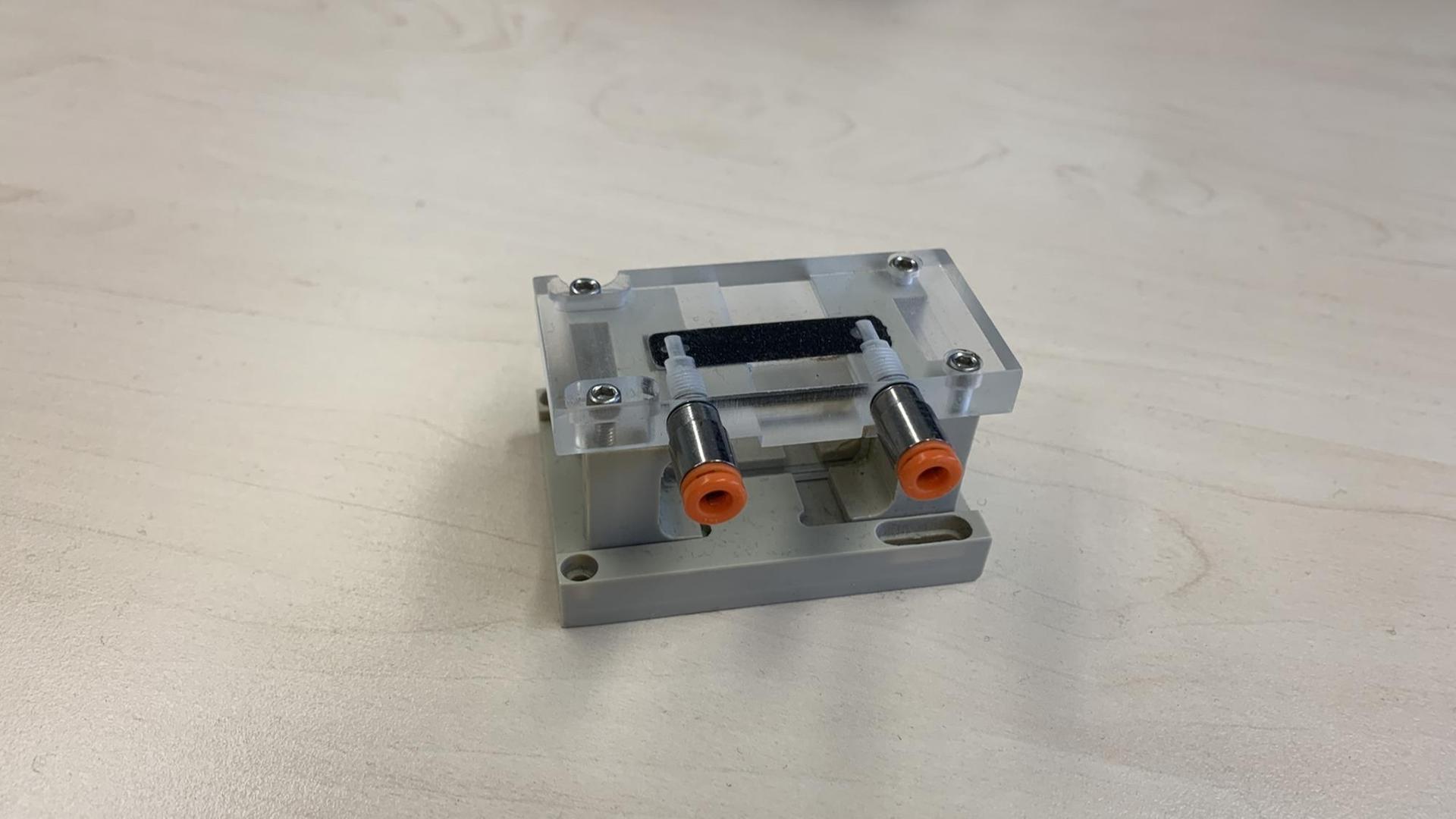

Dabei sieht das Herzstück der neuen Technologie ziemlich simpel aus. Wim Leemans beugt sich über den Tisch und nimmt einen durchsichtigen Block in die Hand, etwa so groß wie ein Smartphone. Er besteht aus Saphir. Leemans zeigt auf einen feinen Strich, der mitten durch den Edelsteinblock führt. Es ist ein Kanal, kaum dicker als ein Haar. „Füllt man Gas in diesen Kanal, kann man eine Entladung zünden wie bei einer Neonlampe. Der Strom erhitzt das Gas, es wird zu einem Plasma.“

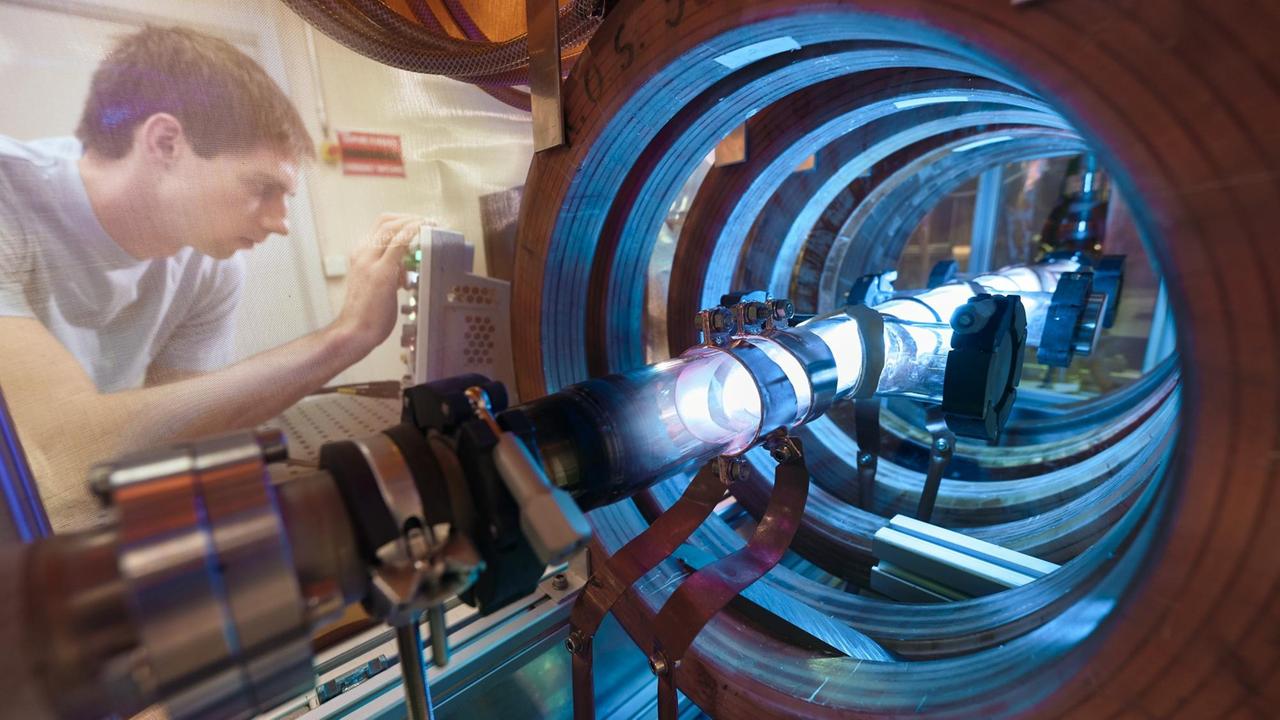

Werden nun Laserblitze in den Plasmakanal gefeuert, erzeugen sie dort eine starke elektrische Bugwelle. Diese Welle reißt die Elektronen, von denen es im Plasma nur so wimmelt, derart mit, dass sie binnen einiger Zentimeter auf verblüffend hohe Energien kommen. Mit der Zeit kann Wim Leemans diese Technik weiter verfeinern – sein Team in Berkeley schafft immer neue Energierekorde. Gemessen werden sie in Elektronenvolt, der internationalen Währung der Beschleunigerphysik.

Mit Modul-Kaskaden in die erste Beschleuniger-Liga?

„Erst haben wir eine Milliarde Elektronenvolt geschafft – ein Gigaelektronenvolt auf einer Strecke von nur drei Zentimetern. Ein gewöhnlicher Beschleuniger muss dafür 150 bis 200 Meter lang sein! Dann vier Gigaelektronenvolt auf neun Zentimetern, später dann acht Gigaelektronenvolt auf zwanzig Zentimetern. Also eine enorme Verkleinerung, und das ist der Reiz unserer Technologie.“

Acht Gigaelektronenvolt – ein durchaus beeindruckender Wert. Aber lange nicht genug, um in der ersten Beschleuniger-Liga mitzuspielen. Dafür müssten man schon mehrere Plasmamodule hintereinanderschalten. Aber auch das ist Leemans Team schon geglückt, zumindest im Ansatz.

„Wir haben zwei Module genommen und den Elektronenstrahl aus dem ersten in das zweite Modul geschickt, wo er einen zusätzlichen Kick bekam. Das war der Beweis, dass das Prinzip funktioniert. Für einen großen Beschleuniger würde man etwa 100 dieser Module hintereinanderschalten müssen, um auf Teraelektronenvolt zu kommen, also jenen Bereich, der für die Teilchenphysik interessant ist.“

Neue Experimente in einer alten Beschleuniger-Halle

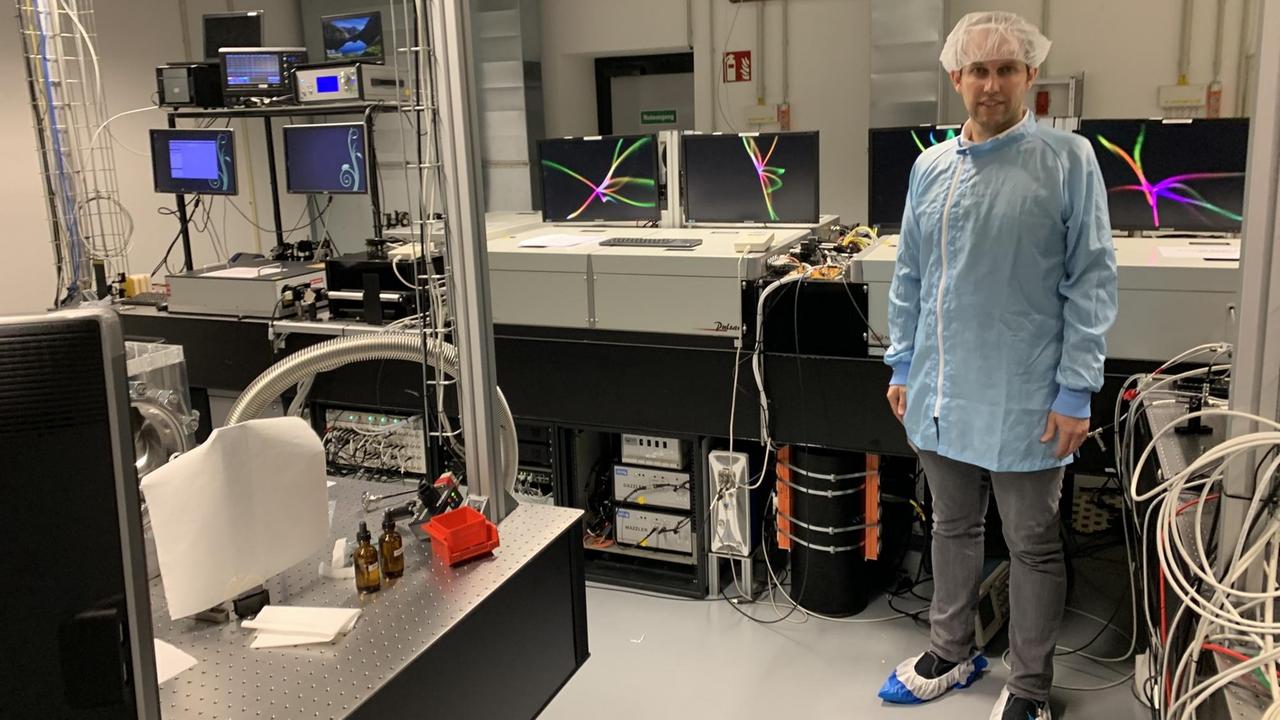

Davon aber ist die Forschung noch ein gutes Stück entfernt. Das Hauptproblem: Die Elektronen werden nicht einzeln beschleunigt, sondern in Pulks aus Milliarden von Teilchen. Um diese Pulks von einem Plasmamodul ins nächste zu schicken, müssen sie sehr kompakt in dieselbe Richtung fliegen. Diese Qualität der Elektronenpulks will Wim Leemans in Hamburg perfektionieren. Und dazu baut sein Team ein neues Labor.

Die Halle, in der das neue Labor entsteht, ist aus den frühen siebziger Jahren – kalt, fensterlos, jede Menge Beton. In manchen Ecken finden sich noch Gerätschaften aus der Anfangszeit – wuchtige Aggregate und dröhnende Pumpen. „Das hieß früher Doris. Viele nennen es auch noch Doris, weil die Leute ja auch schon lange bei DESY arbeiten.“

1974 hatte Doris losgelegt, ein 300-Meter-Ring, erzählt der Physiker Andreas Walker. Eine Zeit, in der die Teilchenphysik boomte, auch in Hamburg. Dann wurde der Ring demontiert, die Halle stand leer. Doch jetzt wird sie sich wieder mit modernster Hightech füllen. Walker zeigt auf weiße Linien, aufgemalt auf dem Hallenboden. „Das ist die Baustelle für das Kaldera-Laserlabor. 25 mal 15 Meter lang, 5 Meter hoch. Also es wird schon ein sehr großes Labor. Da kommt der Kaldera-Laser rein.“

1000 Laserschüsse pro Sekunde

Die bisherigen Anlagen können nur begrenzt feuern, höchstens zehnmal pro Sekunde – viel zu wenig für den praktischen Einsatz. Kaldera dagegen soll pro Sekunde 1000 Laserschüsse liefern, eine ganz neue Dimension. „Kaldera ist Kilohertz mit viel Energie. Also 3, 4 Joule am Target ist schon sehr gut. Und dann mit Kilohertz, das gibt's noch nicht.“

Jetzt verlässt Walker die Halle und steuert den Ringtunnel von Doris an. Hier sollen die Laserblitze von Kaldera hingeleitet werden, hier soll die eigentliche Teilchenbeschleunigung passieren. Noch ist er leer, einzig ein Ständer steht im Tunnel. Er hält das Target – so nennen die Fachleute das Bauteil, auf das die Laserblitze später treffen sollen.

„Das Target ist wirklich sehr klein. Sie dürfen es auch gerne anfassen und einfach mal wegnehmen.“ Ein durchsichtiges Plättchen, kaum größer als eine Münze. „Das ist Saphir. Das geht auch nicht kaputt, wenn es runterfällt. Sehr stabil. Da ist ein kleiner Kanal drin. Kommt Gas rein, z.B. Wasserstoffgas. Dann kommt der Laser rein. Der erzeugt die Plasmawelle. Und in der Plasmawelle werden Elektronen beschleunigt.“

Elektronenpulks in Reih und Glied

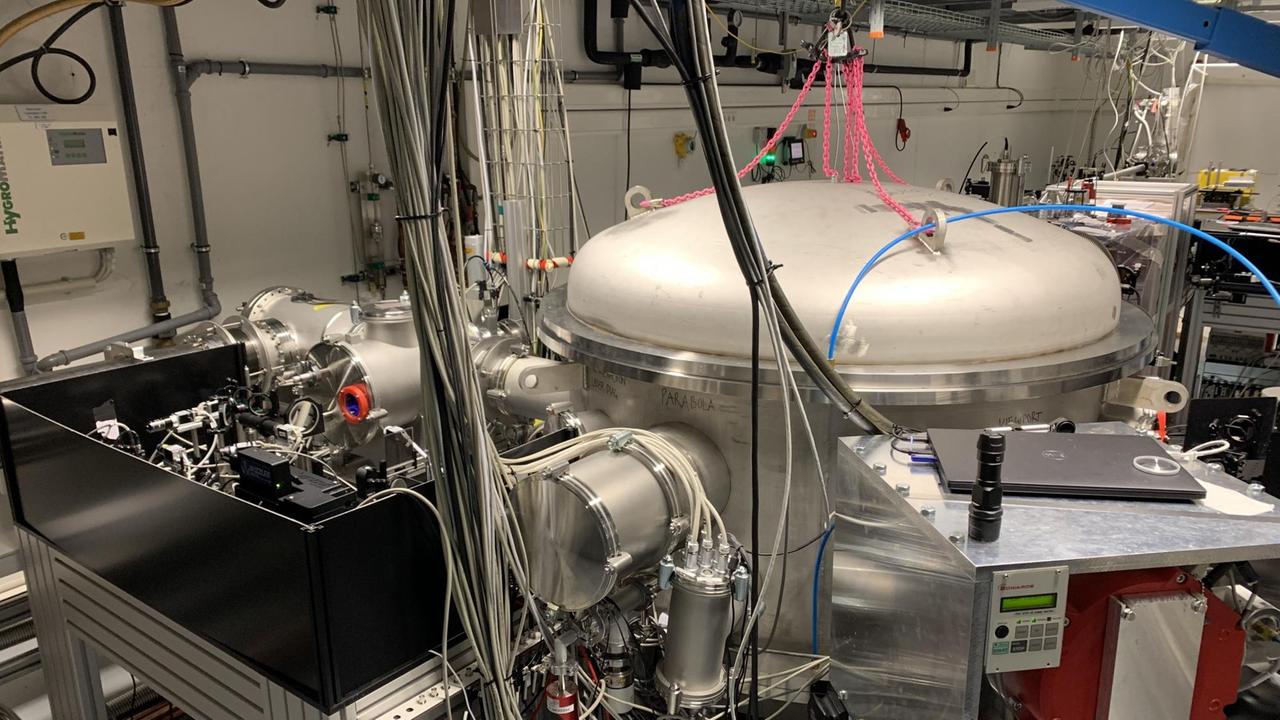

Bald wird das münzgroße Target in einer silbernen Vakuumkammer stecken, groß wie eine Wäschetrommel. Links treffen die Laserblitze ein, rechts kommen lichtschnelle Teilchenpulks heraus, Elektronen. Sie fliegen in einer schmalen, luftleer gepumpten Röhre weiter. Dabei passieren sie spezielle Magnetlinsen, die die Elektronenpulks so bündeln und formen, dass sie schön eng beieinander bleiben statt wild auseinanderzufliegen wie ein aufgescheuchter Vogelschwarm.

„Wenn man das alles richtig macht und alles richtig einstellt, kann man erreichen, dass innerhalb von wenigen Millimetern die gleichen Elektronenenergien erzeugt werden wie in den großen Beschleunigern, aber auf sehr viel kürzeren Distanzen.“ Sagt Walkers Chef Andreas Maier.

„Das macht die Technologie sehr attraktiv, um Beschleuniger zu bauen, die kompakter sind, die man leichter einsetzen kann oder wohin bringen könnte, wo man vielleicht den Platz nicht hätte, um einen großen Beschleuniger zu bauen.“

Herantasten an die Dauerbetriebs-Tauglichkeit

Einen Erfolg hat Andreas Maier schon vorzuweisen – und zwar mit einem kleineren Plasmabeschleuniger, quasi dem Vorläufer der neuen Anlage, die gerade in der alten Doris-Halle aufgebaut wird. Damit gelang Maiers Team vor einiger Zeit ein eindrucksvoller Rekord:

„Wir haben uns zum ersten Mal vorgenommen, einen Plasmabeschleuniger über 24 Stunden am Stück, also einmal rund um die Uhr, laufen zu lassen. Das klang am Anfang ein bisschen verrückt, weil typischerweise Plasmabeschleunigungs-Experimente vielleicht für eine Stunde, für zwei, vielleicht mal drei Stunden gelaufen sind. Wir haben uns zum Ziel gesetzt: Okay, wenn wir ernst genommen werden wollen als Beschleuniger-Technologie, müssen wir sowas einfach mal schaffen. Und dann ging es aber erstaunlich gut: Wir haben 24 Stunden Elektronen am Stück erzeugt. Was wir noch machen können, ist 24/7 laufen, also eine Woche lang rund um die Uhr. Dann hätten wir ungefähr das erreicht, was die großen Beschleuniger auch leisten können.“

Noch sind die Elektronenpulks, die der neue Beschleunigertyp ausspuckt, nicht perfekt genug. „Wir müssen noch einen Faktor 10, Faktor 50 besser werden, haben da auch ein paar Ideen, was wir machen können. Aber wir wollen ja auch was zu tun haben in den nächsten Jahren.“

Kompakte Röntgenlaser für Foschung und Medizin

Und: Maiers Team plant einen weiteren Meilenstein, eine Weltpremiere: Der neue Laserbeschleuniger soll Elektronen fast auf Lichtgeschwindigkeit bringen. Die rasenden Elektronen fliegen dann in einen Spezialmagneten und erzeugen spezielle Röntgenblitze – Röntgenblitze mit Lasereigenschaften. „Wir denken, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren möglich sein sollte, zu zeigen, dass es im Prinzip funktionieren kann. Das wäre ein gigantischer Durchbruch.“

Solche Röntgenlaser gibt es schon, der weltweit größte und beste heißt European XFEL und steht in Hamburg. Jedes Jahr reisen hunderte von Fachleuten aus ganz Europa an, um Proteine oder Halbleiter zu durchleuchten. Nur: Die drei Kilometer lange Anlage basiert auf einem konventionellen Beschleuniger – was sie groß macht und teuer, mehr als eine Milliarde Euro. Dagegen könnte ein Röntgenlaser auf Laserplasmabasis so kompakt sein, dass er in ein Kellerlabor passt. „In ferner Zukunft wäre das natürlich ein Traum, wenn man die Technologie soweit kompakt halten kann, dass sich jedes größere Forschungsinstitut so eine Anlage leisten kann.“

Und vielleicht sogar jede Klinik: Denn Plasmabeschleuniger könnten neue Röntgenverfahren möglich machen, mit denen sich Krebs in Zukunft besser diagnostizieren und wirksamer bestrahlen lässt. Laserbeschleuniger als kompakte Röntgenquellen für Forschung und Medizin – das ist das Nahziel von Andreas Maier und seinen Leuten. Das Fernziel: Dutzende von Plasmamodulen hintereinanderzuschalten, um einen Beschleuniger für die Teilchenphysik zu bauen.

Alternativer Antrieb für die Plasmabeschleunigung

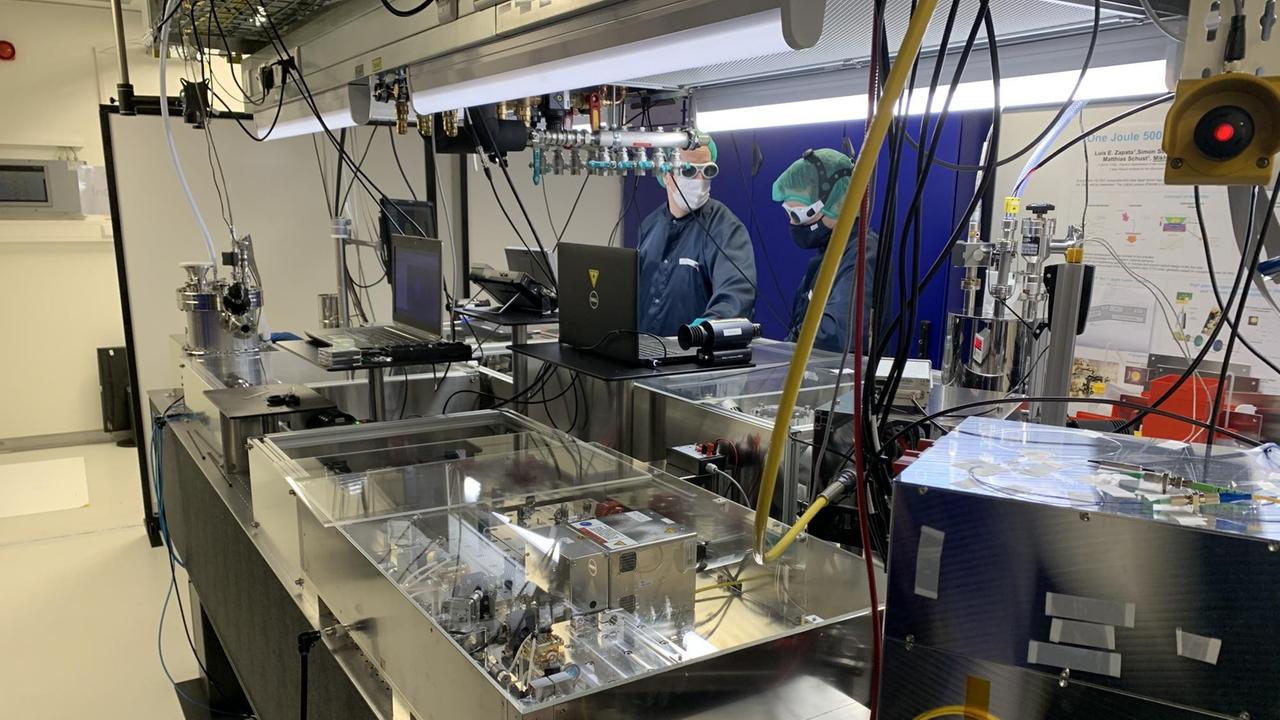

Noch ist nicht ganz klar, ob die Power eines Lasers für eine Teilchenphysik-Maschine wirklich ausreicht. Also arbeitet die Fachwelt sicherheitshalber an alternativen Strategien: Ist es möglich, noch deutlich mehr Energie in die Plasmazellen zu pumpen als mit starken Laserblitzen? Das fragt Jens Osterhoff, auch er ist Physiker bei DESY in Hamburg. Der Name seines Projekts: Flash Forward.

„Bei Flash Forward benutzen wir keinen Laser, um diese Plasmabeschleunigung zu ermöglichen, sondern einen anderen Teilchenstrahl. Wir schießen diesen Strahl dann in eine Plasmazelle rein.“

Osterhoff nutzt also keinen Laser, um die Plasmazelle mit Energie zu füttern, sondern hochenergetische Teilchenpakete aus einem konventionellen, bereits vorhandenen Beschleuniger – eine Maschine, immerhin gut 100 Meter lang. Das Konzept: Der Beschleuniger feuert einen Elektronenpulk auf die Plasmazelle und lädt sie mit Energie auf. Sekundenbruchteile später folgt ein zweiter Puls, und der wird durch das Plasma beschleunigt.

„Da haben wir diese wenige zehn Zentimeter lange Plasmazelle. Die verdoppelt dann die Energie auf dieser kurzen Strecke, für die vorher 100 Meter ungefähr benötigt wird. Das ist eine Booster-Stufe für Teilchenbeschleuniger.“

„Kümmel-Moment“: Das Prinzip funktioniert

Nach jahrelangen Vorarbeiten folgten vor einiger Zeit die entscheidenden Tests. Und tatsächlich: Das Prinzip funktioniert, per Plasmamodul konnte Osterhoffs Team die Energie der Elektronenpakete verdoppeln. Ein ausgesprochener Erfolgsmoment. „Die heißen bei uns intern Kümmel-Momente. Ich glaube, das ist daraus entstanden, dass man dann damals vielleicht einen Schluck Kümmel getrunken hat. Das machen wir natürlich nicht während der Arbeit.“

Als nächstes wollen die Fachleute ihr Plasmamodul zur Praxisreife weiterentwickeln. Das wäre ein Vorteil für die Nutzer der Anlage, die am DESY als Röntgenlaser dient: Denn dann könnte die noch mehr Röntgenfarben erzeugen und manche Materialien noch detaillierter durchleuchten. „Ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern. Da reden wir von wenigen Jahren.“

Der Nachteil des Konzepts: Es braucht eine ausgewachsene Teilchenschleuder als Energielieferant, deshalb wäre die Anlage um einiges größer als ein Plasmabeschleuniger auf Laserbasis. Für die Teilchenphysik wäre das wohl gar nicht so schlimm – solange die neue Technik unterm Strich kompakter und billiger bleibt als ein konventioneller Superbeschleuniger. „Teilchenphysiker sind da hochgradig daran interessiert. Teilchenphysiker sind da sehr unterstützend und treiben das auch an.“

25 Plasma-Beschleunigermodule statt 8000 herkömmlicher?

Um wirklich hohe Energien für die Teilchenphysik zu erreichen, bräuchte man mehrere hintereinandergeschaltete Stufen, sagt Jens Osterhoff. „Ja, man kann sich das vorstellen. Und das ist mit Sicherheit eine Grundvoraussetzung, wenn man diese Plasmabeschleuniger irgendwann mal in der Teilchenphysik einsetzen möchte. Da will man ja auf viel höhere Energien kommen. In der Teilchenphysik will man noch 100mal mehr oder am besten sogar noch höher, so hoch wie man gehen kann. Und dann braucht man mehrere dieser Stufen.“

Das erweiterte Konzept: Ein relativ kleiner, aber leistungsstarker konventioneller Beschleuniger treibt Dutzende hintereinandergeschaltete Plasmamodule an. Eine komplexe Apparatur zwar, trickreich ineinander verschachtelt, aber: „Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass das technisch machbar ist.“

Ein Elektronenbeschleuniger wie der ILC, ein schnurgerader Gigant basierend auf konventioneller Technik für geplante acht Milliarden Dollar, könnte dank der Plasmatechnologie deutlich kürzer gebaut werden – und damit billiger. Denn statt 8000 konventioneller Beschleunigermodule würden im Prinzip 25 Plasmamodule reichen. „Es gibt Skizzen, und in diesen Skizzen sind diese Maschinen nicht 30 bis 40 Kilometer lang, sondern im Bereich ein paar Kilometer.“

30 Milliarden Euro für den LHC-Nachfolger?

„Beschleuniger sind im Laufe der Zeit immer größer geworden, weil wir zu immer höheren Energien wollten. Damit konnten wir immer detaillierter in die Struktur der Materie eindringen und nach neuen, bis dato unbekannten Teilchen suchen.“

Matthew Wing ist Teilchenphysiker, angestellt am University College London. Doch immer wieder reist er als Gastforscher zum CERN in Genf, dem größten und wichtigsten Teilchenphysikzentrum der Welt. Etwa 3500 Leute arbeiten hier, jedes Jahr kommen 15.000 Gäste aus aller Welt, die meisten von ihnen, um am LHC zu forschen, dem 27-Kilometer-Ring. Doch irgendwann, so etwa in 15 Jahren, sind die Möglichkeiten des LHC ausgereizt. Danach, sagt Wing, bräuchte es eine neue, größere Maschine.

„Die Hoffnung ist, dass wir mit so einem größeren Beschleuniger noch andere neue Phänomene entdecken.“

Damit wäre die Krise der Teilchenphysik beendet und gleichzeitig der Fortbestand des CERN gesichert. Das Zentrum hat schon Pläne für einen neuen Megabeschleuniger, Projektname FCC. Ein Ring, 100 Kilometer groß und bis zu 30 Milliarden Euro teuer. Nur: Ob sich der finanzieren lässt, ist ungewiss.

Plasmabeschleunigung als Basis für den „Plan B“

Das wissen auch die CERN-Verantwortlichen – und arbeiten deshalb an einem Plan B. Die Strategie: vorhandene Beschleuniger zu Präzisionsmaschinen veredeln. Die Basis dafür: die Plasmabeschleunigung.

„Wir verwenden schnelle, hochenergetische Pakete aus Protonen, um damit eine Plasmazelle anzutreiben. Die Protonen schießen wir mit enormer Wucht in das Plasma und bringen dort soviel Energie ein, dass sich damit andere Teilchen auf sehr hohe Energien beschleunigen lassen.“

Diese anderen Teilchen sind Elektronen. Wing und seine Leute machen also aus einem Protonenstrahl, wie der LHC ihn generiert, einen Elektronenstrahl. Damit ist durchaus etwas gewonnen. Denn Protonen setzen sich aus drei Quarks zusammen, weshalb bei den Kollisionen stets ein wildes Chaos aus Teilchensplittern entsteht. In diesem Chaos sind neue, unbekannte Teilchen nur schwer zu entdecken, mit Pech gehen sie einem ganz durch die Lappen. Elektronen dagegen sind Elementarteilchen, bei ihnen ist das Schlachtfeld nach dem Aufprall deutlich aufgeräumter.

Superskalpell für die Teilchenphysik

Ein Elektronenbeschleuniger wäre eine Art Superskalpell für die Teilchenphysik. 2018 glückte dem Team um Matthew Wing in Genf ein erstes Experiment. Sein Name: AWAKE. „Wir haben Elektronen auf weniger als zehn Metern bis auf zwei Gigaelektronenvolt beschleunigt. Das ist natürlich noch keine spektakuläre Energie. Aber es ist ein Anfang und eine erste Demonstration unserer Technik.“

Bislang nutzen Wing und seine Leute einen Vorbeschleuniger des LHC für ihre Veredelung – ein Sieben-Kilometer-Ring. So richtig bahnbrechend aber wäre das Konzept, würde man irgendwann den LHC mit seinen 27 Kilometern verwenden.

„Dann könnten wir Elektronen auf bis zu sechs Teraelektronenvolt beschleunigen. Damit könnten wir ein ganz neues Gebiet der Physik erschließen. Das mit konventionellen Beschleunigern zu schaffen, dürfte kaum möglich sein. Das geht nur mit der Plasmabeschleunigung. Allerdings müssen wir unsere Plasmazellen dafür noch deutlich weiterentwickeln. Wir brauchen höhere Energien und eine bessere Strahlqualität. Nur wenn wir das schaffen, werden wir unsere Technologie in der Teilchenphysik einsetzen können.“

Mit Plasma-Beschleunigern aus der Kosten-Falle?

„So, wie ich das sehe, wird unsere Technik mehr und mehr akzeptiert.“ In seinem Büro in Hamburg sinniert Plasma-Pionier Wim Leemans über die rasante Entwicklung, die sein Forschungsgebiet seit den 90er Jahren genommen hat. Damals, bei den ersten Versuchen, waren die Resultate nicht besser als in der Frühzeit der konventionellen Beschleuniger in den 1930er und -40er Jahren, sagt er. Seitdem habe die Technik enorm aufgeholt.

„Statt nur ein paar hundert Elektronen auf einmal zu beschleunigen, schaffen wir heute zig Milliarden. Für mich ist es wirklich toll, von Anfang an dabei gewesen zu sein – von den ersten Ansätzen bis zu der Perfektion, mit der wir heute unsere Experimente durchführen.“

Und die Entwicklung soll weitergehen, etwa durch den Einsatz von besseren Lasern. „Wir hoffen, dass die Laser bald so schrumpfen werden, dass ein komplettes System in einen VW-Bus passt. Mit dem kann man dann in ein Krankenhaus irgendwo auf dem Land fahren, den Beschleuniger einschalten und eine hochpräzise Röntgenaufnahme machen. Der Beschleuniger kommt also zum Anwender und nicht umgekehrt. Genau das ist eine der Visionen, die uns antreibt.“

Für die Teilchenphysik aber dürfte es noch Jahrzehnte dauern, bis die Plasma-Beschleuniger einsatzreif sind. Die Geduld könnte sich lohnen: Gut möglich, dass konventionelle Megabeschleuniger in Zukunft schlicht zu teuer werden, um sie zu realisieren. Und dann könnten Plasmabeschleuniger die Chance für die Teilchenphysik sein, auch künftig nach den Urbausteinen der Welt zu fahnden.