Wir sind im Norden Israels, direkt am Fuß des Berges Gilboa, in Beit Alfa, einem Dorf mit 1.000 Einwohnern, einem Swimming Pool, einigen Palmen und kleinen, einfachen Häusern. Beit Alfa ist ein Kibbuz, gegründet 1922. Michael Ofer lebt hier seit 62 Jahren:

"Meine Oma hat mich Michael gerufen, hier bin ich Michael, werde englisch ausgesprochen."

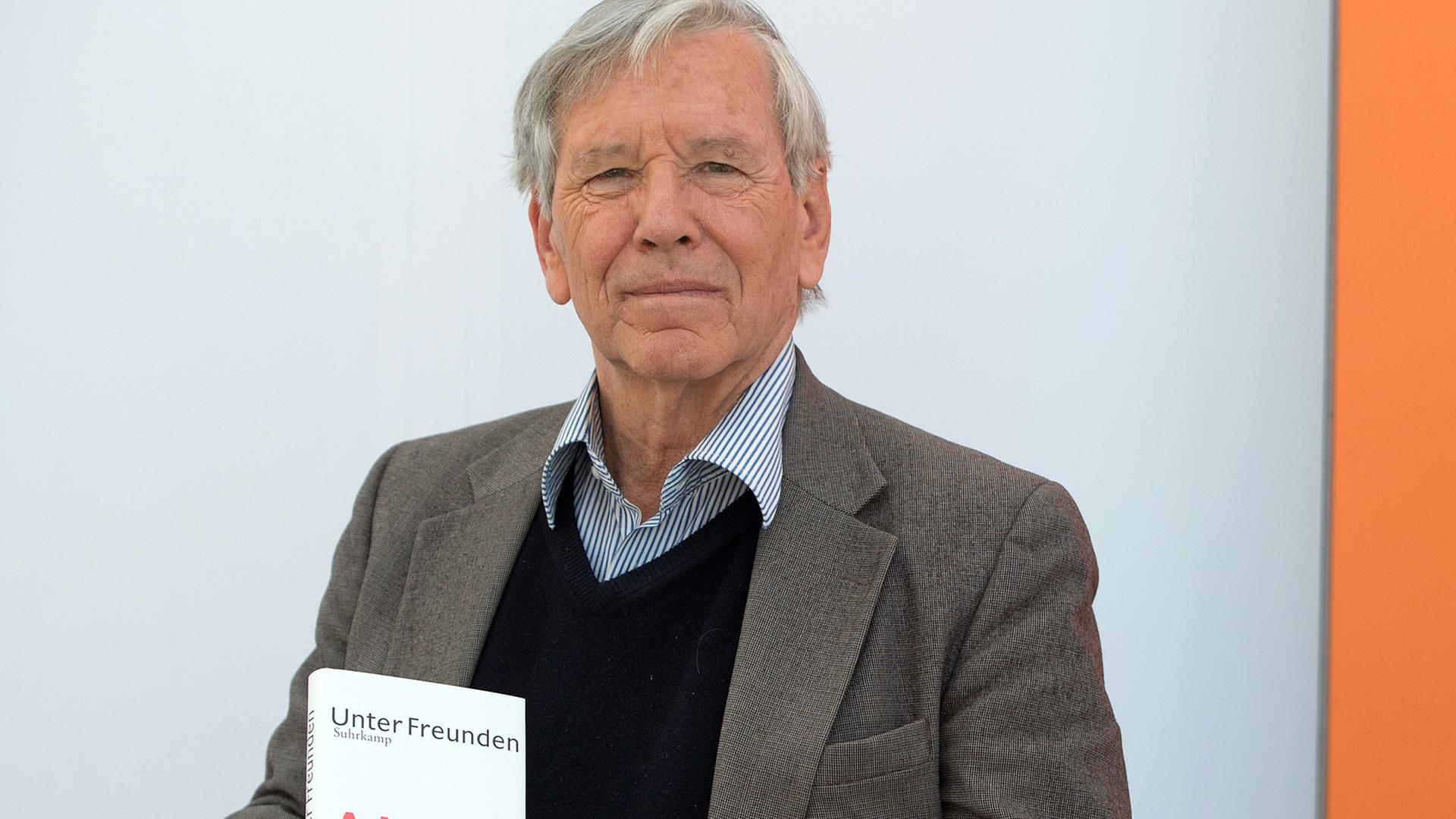

81 ist er heute alt, geboren wurde Ofer in Berlin: "in der Uhlandstraße". Als Kind floh er mit seinen Eltern nach Jerusalem, als junger Mann kam er nach Beit Alfa, in den ersten Kibbuz, den die kommunistische Hashomer-Hatzair-Bewegung gegründet hatte. "Unsere Partei Hashomer-Hatzair, sagt Ofer, hat geglaubt an die atheistische Ideologie."

Hochzeit ohne Rabbi

Religion sei Opium für das Volk, haben die einen gesagt. Wo war Gott während des Holocausts, haben die anderen gefragt. Überzeugte Kommunisten und Atheisten wie Michael haben Beit Alfa aufgebaut. Ein Beispiel: Wenn sie Hochzeit gefeiert haben im Kibbuz, dann nicht unter einem Baldachin, der sogenannten Chuppa. Das war verboten. "Ohne Chuppe, ohne gar nichts." Und erst recht: ohne Rabbiner. Ein Brautpaar wollte mal einen Rabbi nach Beit Alfa einladen. "Und da haben wir entschieden: Nein! Nicht hier," erinnert sich Ofer.

Sein Berufsleben im Kibbuz verbrachte Michael als Lehrer. Dafür ging er zum Studium nach Tel Aviv, studierte: die Thora. Kein Widerspruch, findet er.

"Ich war ein Bibellehrer. Und ich finde in der Bibel große jüdische Geschichte. Und ich hab das sehr gern. Das ist auch meine Geschichte, nicht nur die Geschichte für fromme Juden. Und die Literatur der Juden in den letzten 200 Jahren, ist unsere Geschichte."

Paul Celan, Heinrich Heine, Franz Kafka, Moses Mendelssohn waren säkulare Juden. "Die Menschen, die diesen Staat gegründet haben, waren säkular." Etwa David Ben Gurion, Theodor Herzl, Jabotinsky und Baron von Rothschild. "Sie haben geglaubt: Israel muss man mit den Händen bauen. Niemand wird das für uns machen, kein lieber Gott, niemand."

Auch und gerade das säkulare Judentum sei eine bedeutende und traditionsreiche Strömung innerhalb des Judentums. Und jetzt das: Vor kurzem wollten neue Kibbuz-Bewohner – und ein paar alte – eine Synagoge bauen. Und das ausgerechnet, direkt gegenüber von seinem Haus. "Ich war dagegen. Nicht hier. Ich bin manchmal kein großer Demokrat," schmunzelt er. "Verstehen sie?"

Koscher im Kibbuz?

Dieser Streit, wie er in Beit Alfa und einigen anderen Kibbuzim zurzeit zu beobachten ist, landet manchmal vor Gericht. Etwa im Fall des Kibbuz Sarid. Was ist der Grund? Geht es tatsächlich nur um eine Synagoge? Nein, sie sei "nur ein Symbol", so die Einschätzung von Zeev Greenberg, Wissenschaftler am Tel-Hai-College im nördlichsten Zipfel Israels. Von dort aus, einer Hochburg der Kibbuz-Bewegung, erforscht er die Kibbuzim seit 15 Jahren.

"Das größte Problem ist nicht die Synagoge. Das Problem ist: Was ist der nächste Schritt? Menschen fragen mich: Wir geben ihnen eine Synagoge, und dann wollen sie, dass wir koscher essen im Speisesaal. Das wollen wir nicht."

Manche befürchten, irgendwann könnten die neuen Bewohner die Straßen im Dorf am Sabbat für Autos sperren, so wie es in weiten Teilen von Jerusalem schon praktiziert wird – geduldet von der Polizei.

Im Kibbuz fahren wir mit Michael Ofer runter zum Swimming Pool. Er will zeigen, was sich tut, im Vorzeigekibbuz der säkularen Linken. Eigentlich unvorstellbar: Die Zäune sind blickdicht verhängt. Ultra-orthodoxe Juden, die für zwei Wochen pro Jahr im kibbuz-eigenen Hotel unterkommen, schwimmen hier. Männer und Frauen voneinander getrennt.

"Unser Gästehaus macht Business mit den orthodoxen Juden. Und sie kommen hierhin für zwei Wochen im Jahr. Und diese zwei Wochen kriegen sie das Schwimmbad. Und der Kibbuz kriegt dafür ganz schönes Geld. Das ist nicht so schlimm." Sagt Michael. Atheist ist er immer noch – Kommunist schon lange nicht mehr. "Das macht gut Geld."

Was in Beit Alfa passiert, sei symptomatisch für die Entwicklung aller säkularen Kibbuzim in Israel, sagt Kibbuz-Forscher Greenberg. Und das führt ihn zu seiner These: "Ich denke, wenn Sie in 20 Jahren in ein Kibbuz kommen, werden sie eine kleine Gemeinschaft von Menschen sehen, die zusammen leben, in einfachen Häusern – aber nicht mehr."

Die Kompromisse der Kibbuzim

Dann werden die Kibbuzim zwar noch existieren, aber als Orte ohne besondere Identität. Geldsorgen zwingen die Kibbuzim zu Kompromissen. Und immer mehr religiöse Israelis ziehen raus in einen Kibbuz. Manche heiraten einen Kibbuznik, andere kaufen sich einen der teuren Neubauten, die in vielen Kibbuzim entstehen. Sie werden meistbietend verkauft. So kann sich ein Kibbuz finanziell über Wasser halten.

Doch "der Kibbuz, so wie wir ihn kennen, stirbt", sagt Gali Segev. Sie wurde in Beit Alfa geboren und ist hier aufgewachsen. Dann ist sie zur Armee, hat ihren Mann gefunden, einen religiösen Juden, und sie ist nicht wieder zurückgekommen. Bis vor kurzem. Wir sind in ihrer koscheren Küche im Kibbuz Beit Alfa.

"Wir halten Milch und Fleisch getrennt, das ist alles. – Sie haben da eine extra Plastikkiste in der Spüle?! – Ja, die ist für das milchige Geschirr. Nichts besonderes. Also, für mich war es schon komisch, weil ich so nicht aufgewachsen bin. Ich bin ein richtiger Kibbuznik. Aber für meinen Mann war es wichtig. Also machen wir es so."

Ihr Mann trifft sich mit anderen neuen Bewohnern, irgendwo zuhause, dort haben sie sich eine private Synagoge eingerichtet. "Jeder soll doch tun dürfen, was er will", sagt Gali. Vieles ist mittlerweile möglich im Kibbuz. Gali zum Beispiel betreibt nun einen Friseursalon – ihren eigenen. Den hätte sie im kommunistischen Kibbuz nicht selbst eröffnen dürfen.

Erst die finanzielle Notlage seit den 1990er Jahren in den israelischen Kibbuzim hat die Kommunisten zu Kapitalisten gemacht: Bis dahin mussten alle Kibbuzniks sich einen Job im Dorf zuteilen lassen, sie haben dreimal am Tag gemeinsam gegessen.

"Der Kibbuz hat für dich entschieden, wo und was du arbeitest. Wie lange. Was du mit deinem Leben machst. Was du isst, und was du nicht isst. Der Kibbuz hat dir jeden Schritt vorgeschrieben."

Kibbuz-Experte Greenberg lebt selbst in einem Kibbuz, in Yiftah – auch schon privatisiert. Zum Glück, sagt er. Es bedeute zwar, dass die Kibbuzim ihre Identität verlieren. Aber es bedeutet auch, dass die Dörfer eine Chance haben, zu überleben:

"Das ist der Grund, warum jetzt viele junge Familien zurückkommen. Sie hatten den Kibbuz verlassen, als er so eine geschlossene Organisation war."

Und Gali Segev meint: "Ich mag die Veränderungen. Wenn sich der Kibbuz nicht geändert hätte, wäre ich nicht zurückgekommen. Und nicht nur ich. Der Kibbuz wächst."

Auch die Kinder von Michael Ofer leben erst jetzt wieder in seinem Kibbuz. Der Ex-Kommunist hat die Privatisierung und die Liberalisierung in Beit Alfa selbst vorangetrieben. Damit geht nun Stück für Stück auch die säkulare Identität verloren. Doch damit macht Michael Ofer gerade seinen Frieden.

"Jetzt kommt der Rabbi zum Kibbuz und macht die Chuppe im Kibbuz. Wir sind nicht fromm, aber wir sind sehr tolerant."