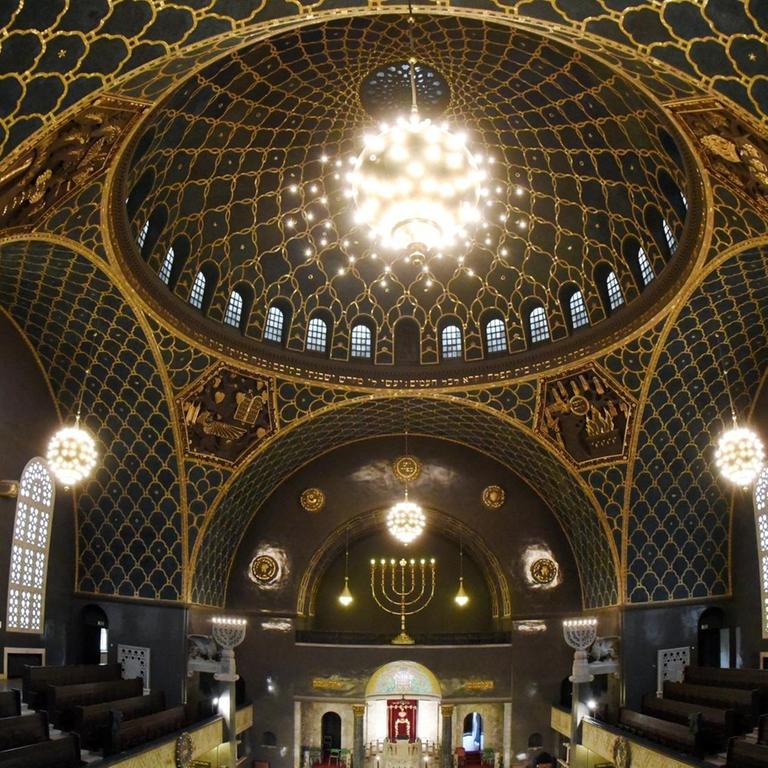

Weit leuchtet sie über die Stadt, die golden schimmernde Kuppel, wenn sich das Sonnenlicht in ihrem maurischem Dekor verfängt. Die schönste und erhabenste Kuppel Berlins trägt einen Davidstern.

Es ist ein angenehmer Spätsommertag, dieser 5. September 1866. Tausende strömen zur Einweihung der großen Synagoge in die Oranienburger Straße, Pferdefuhrwerke klacken über das Pflaster, die Herren tragen Zylinder. Die Neue Synagoge ist Ausdruck eines erstarkten jüdischen Selbstbewusstseins. In ihrem maurischen Stil knüpft sie ganz bewusst an das Goldene Zeitalter in Spanien an.

"Tuet auf die Pforten, dass einziehe ein gerechtes Volk, das bewahret die Treue."

So schmückt die jüdische Gemeinde in goldenen hebräischen Lettern voller Stolz das Eingangsportal ihrer neuen Synagoge, ein Prachtbau, wie ihn Europa noch nicht gesehen hat.

"Die wunderschöne große Fassade und die goldene Kuppel sind natürlich auch ein Stück Zeichen einer enttäuschten Hoffnung", sagt Gesa Ederberg. Sie ist hier in der Oranienburger Straße Rabbinerin einer kleinen Masorti-Gemeinde. "Weil man damals, als man das so baute, wirklich dachte, wir sind angekommen, wir sind hier zu Hause. Schaut mal, wir brauchen uns nicht mehr im Hinterhof verstecken, wir können an die Straßenfront, unsere Kuppel darf groß und sichtbar sein."

Doch keine hundert Jahre später kam die große Katastrophe. Ederberg: "Und das ist schon was, was schmerzt. Also auch, wenn man zum Gottesdienst geht und das Treppenhaus lässt ja sehr bewusst in der Rekonstruktion die Spuren der Zerstörung sichtbar, das ist schon nicht einfach."

Die Kuppel der Neuen Synagoge erhebt sich über den orientalisierten Bau ihres Architekten Eduard Knoblauch. Sie ist ein Wahrzeichen Berlins. Und doch steht diese Synagoge in der Oranienburger Straße als Stiftung und "Centrum Judaicum" mit Museum, Forschungsinstitut und Archiv für eine Geschichte der vielen Brüche, sagt die Direktorin des Hauses, Anja Siegemund:

"Die Brüchigkeit besteht dann wieder darin, dass, sobald die Besucher hereinkommen, manchmal dann erst wahrnehmen, oh, diese Synagoge besteht ja eigentlich gar nicht mehr."

"An der Nordfassade können wir die Spuren des Pogroms sehen"

Erfurt an einem Spätsommertag. Hoch ragt sie auf, die etwas windschiefe romanische Fassade mit den aus Sandstein umfassten Fenstern.

"Wenn wir an die Nordfassade schauen, können wir vor allem die Spuren des Pogroms sehen", sagt Karin Sczech. Sie ist Archäologin und Beauftragte für das UNESCO-Welterbe in Erfurt. Hier, im Herzen der Altstadt, nur einen Steinwurf entfernt von der Krämerbrücke, am Knotenpunkt mittelalterlicher Handelswege, steht noch immer die Alte Synagoge aus dem frühen 12. Jahrhundert. Sie war einst der ganze Stolz der mittelalterlichen jüdischen Gemeinde. Es gleicht einem Wunder, dass sie in ihrer baulichen Substanz alle Zeiten überdauert hat.

"Also wir haben hier einen Steinbau, den ersten überhaupt und der ist schon nicht klein. Es ist ein prominentes Gebäude gewesen von Anfang an. Und zu einem steinernen Bau gehört auch immer die Wirtschaftskraft, die das ermöglicht."

In Ihrer Blütezeit lebte die jüdische Gemeinde Tür an Tür mit ihren christlichen Nachbarn. Neben den SchUM-Städten Speier, Mainz und Worms sowie der Kaiserstadt Köln zählte Erfurt zu den bedeutendsten jüdischen Zentren in Mitteleuropa. Bis, wie an so vielen Orten, ein Pogrom 1349 diesem Miteinander ein brutales Ende setzte.

Erfurt blieb nach einer zweiten Vertreibung 1547 für beinahe drei Jahrhunderte eine Stadt ohne jüdisches Leben. Ihr außergewöhnliches Schicksal hat die Alte Synagoge wohl dem Umstand zu verdanken, dass sie unmittelbar nach dem Pogrom 1349 zum Speicher umfunktioniert und nie wieder als Gotteshaus genutzt wurde. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde sie buchstäblich zugebaut. Seinerzeit wandelte man das Gebäude zu einem Caféhaus mit Varieté- und Tanzsaal um. So entging sie später auch der Zerstörungswut der Nazis. Als man den historischen Wert des eingeschlossenen Bauwerks erahnte, übernahm die Stadt 1999 das Grundstück. Es wurde Stück für Stück freigelegt und restauriert.

"Die Größe des jüdischen Viertels zeigt das auch, dass die jüdische Gemeinde hier von Anfang an eine große Rolle gespielt hat. Das ist den rheinischen Städten teilweise anders. Da werden jüdische Viertel auch verlegt", so Sczech.

Arisiert und als Seifenfabrik genutzt

Während die sächsische Messe-Stadt Leipzig langsam erwacht, ist ein knappes Dutzend Männer zum Morgengebet in die alte Synagoge Keilstraße gekommen. Die Männer haben die Tefillin, die Gebetsriemen angelegt und sich den Gebetsschal übergeworfen. Rabbiner Zsolt Balla, die Augen zum Toraschrein gewandt, betet vor.

In einer orthodoxen Synagoge befindet sich die Bimah, das Pult, auf das die Tora-Rolle zum Lesen ausgerollt wird, nah am Toraschrein. Doch bevor aus ihr gelesen wird, trägt Rabbiner Balla die Schriftrolle einmal um die Bimah.

Die orthodoxe Synagoge in der Leipziger Keilstraße, nach dem berühmten Ort Brody in Galizien auch Brodyer Synagoge genannt, fand in einem 1904 umgebauten Wohnhaus ihren Platz, ausgestaltet mit arabesken Formen. Die eigentliche Synagoge in Leipzig war reformorientiert, weshalb die orthodoxe Gemeinde damals einen eigenen Betsaal wollte. Das Gebäude wurde 1937 arisiert, diente als Seifenfabrik und wurde im Oktober 1945 wieder als Synagoge geweiht.

Viele Plätze sind heute verwaist

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 standen hunderte Synagogen in Deutschland in Flammen. Ihre Fenster wurden eingeschlagen, die silbernen Leuchter entwendet, Tora-Rollen aus ihrem Schrein gerissen. Noch Tage danach qualmte es vielerorts. Nur selten griff die Feuerwehr ein und wenn, dann, um anliegende Gebäude zu schützen. Was der wütende Mob in dieser Pogromnacht übrig ließ, fiel später oft den Bomben im Krieg zum Opfer.

Viele Plätze, an denen einst Synagogen standen, sind heute verwaist. Wunde Stellen in der Stadt, nur mehr eine Gedenktafel zur Erinnerung.

"Dürfen wir hier ein Fest feiern, es ist doch eine Gedenkstätte?"

Im thüringischen Eisenach erinnert heute ein kleines Mahnmal an die alte Synagoge. Ein unscheinbarer Platz am Rande des Stadtzentrums. 1885 eingeweiht, hatte sie gerade einmal 50 Jahre gestanden, bevor sie in der Pogromnacht 1938 lichterloh brannte. Zu DDR-Zeiten wurde hier immerhin ein Gedenkstein errichtet.

"Für die Eisenacher, nach der Wende, ist diese Synagogengedenkstätte ein Ort geworden, der wichtig ist, an dem man am 9. November sich jedes Jahr trifft, um zu erinnern."

Alexandra Husemeyer ging hier in den 1980er-Jahren zur Schule. Eine Zeit, in der es für DDR-Schulklassen obligatorische Fahrten in die KZ-Gedenkstätten gab. Doch keine Geschichtsstunde führte an den Ort der einstigen Synagoge.

"In meiner Schulzeit als DDR-Kind kann ich mich nicht erinnern, dass wir jemals dort gewesen waren. Ich habe die privat mal so nebenbei zufällig entdeckt beim Fahrradfahren in der Ecke, diesen Platz. Also das, muss ich sagen, wurde wirklich versäumt in der DDR-Bildung."

Die DDR war nicht zimperlich, wenn es um die Reste jüdischer Bausubstanz ging. Da wurden mit jüdischen Grabsteinen schon mal Fahrwege zur LPG gepflastert. In Eisenach wird jährlich am 9. November der Pogromnacht gedacht. Schüler tragen Gedichte vor, es wird gesungen, die Erinnerung wachgehalten.

"Wunderbar. Aber: Der Ort ist dadurch für viele besetzt mit Krieg, Shoah, Vernichtung des jüdischen Lebens."

Vor wenigen Monaten wurde hier öffentlich an einer neuen Tora-Rolle für die Erfurter Synagoge geschrieben. Ein großes Fest, die Eisenacher zeigten sich berührt und neugierig. Es rief aber auch Verunsicherung hervor, sagt Husemeyer, die das von den beiden Kirchen und der jüdischen Landesgemeinde initiierte Projekt "Tora ist Leben" koordiniert hat.

"Es war ein gelungener Festtag. Aber viele kamen mit ganz vorsichtigen Schritten. Dürfen wir hier ein Fest feiern, ist doch eine Gedenkstätte?! Ja! Es ist die Gedenkstätte einer Synagoge. Vor hundert Jahren gab es fröhliche Feste, Hochzeiten, Bar Mitzwa. Es gab jüdisches Leben mitten in der Stadt. Und daran sollen wir erinnern."

Reformsynagogen der Jahrhundertwende: "Sehnsucht, die Grenzen des Ghettos zu überwinden"

Manche Synagogen haben überdauert, in den Hinterhöfen, geschützt in Häuserzeilen. Die Synagoge Rykestraße in Berlin, der orthodoxe Betsaal in der Brunnenstraße unweit der ehemaligen Mauer. Einige alte Landsynagogen wurden liebevoll restauriert, auch wenn es heute weit und breit keine jüdische Gemeinde mehr gibt: in Bad Berkach, in Binswangen, in Schupbach. Seit mehr als zwei Jahrzehnten arbeitet ein Team der TU Darmstadt an der virtuellen Rekonstruktion von zerstörten Synagogen. Mit modernster 3-D-Technik erstehen sie neu. Virtual Reality macht es möglich, ins Damals einzutauchen. Einen anderen Zugang wählt die Bet-Tfila-Forschungsstelle für jüdische Architektur in Braunschweig.

"Man sieht ebenfalls sehr schön auf der Empore des Modells diese Orgel, wohl die erste in einer derartigen Synagoge, diese Orgel hat aufgrund eines Fotos rekonstruiert werden können", sagt Harmen Thies.

Der Gründer von Bet Tfila steht an einem Holzmodell des Jacobstempels im niedersächsischen Seesen, geweiht 1810, die weltweit erste Reformsynagoge. Die Rekonstruktionen gleichen einem Puzzle-Spiel. Von vielen Synagogen sind kaum mehr als Fotos geblieben. Mit viel Glück finden sich noch alte Bauzeichnungen.

In den Tagen des Jacobstempels war Deutschland das Zentrum der jüdischen Aufklärung, der Haskala. Lag die Schulsynagoge in Seesen noch verborgen im Hinterhof, so fügte sich Gottfried Sempers 1840 errichtete Synagoge in Dresden schon sichtbar ins Stadtbild. In Augsburg schließlich weihte die jüdische Gemeinde 1917 einen opulenten Kuppelbau mit gewaltigen Ausmaßen ein.

"Die Synagogen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts sind ein bauliches Sinnbild für die Sehnsucht der jüdischen Reformbewegung, die Grenzen des Ghettos zu überwinden und von der christlichen Gesellschaft akzeptiert zu werden."

Orgel sorgte für wüste Reaktionen

Die zwei Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg wurden zur Hochzeit dieses Synagogenbaus. Die Hinwendung zu orientalisierten Formen entsprang dabei dem gleichen Impuls wie im Kirchenbau die Orientierung an Gotik, Romanik oder Antike: Die Vergangenheit als identitätsstiftendes Vorbild. Für Synagogen waren das vor allem andalusische Formen und Stilelemente.

"Außerhalb dieser zentraleuropäischen Gebiete gab es keine vergleichbare Entwicklung, sodass man bis ins 20. Jahrhundert hinein mit einigem Recht behaupten könnte, die Entwicklung der Synagogenarchitektur ist eine deutsch-jüdische Entwicklung."

Zum Kennzeichen jeder Reformsynagoge gehörte damals wie heute die Orgel. Das sorgte anfangs für teils wüste Reaktionen, galt sie doch als protestantisches Instrument par excellence.

Als die Neue Synagoge in Berlin eingeweiht wurde, spotteten manche: Eine Synagoge mit einer Orgel? Mit einer Bimah platziert wie in einem christlichen Altarraum? Ein Gottesdienst auf Deutsch gehalten?

Ederberg: "Wenn man zurückschaut, dann ist die Neue Synagoge 1866 klar angetreten: Hier findet ein ordentlicher, preußisch-deutscher Gottesdienst statt. Sehr frontal, Kantor, Rabbiner vorne, mit Talar, mit entsprechenden Zeremoniell drumherum und das ist sicher ein Aspekt, den wir heute in unserer Synagoge so nicht praktizieren."

Wiederaufbau in der DDR

Über Jahrzehnte war die Neue Synagoge eine Ruine in bedauernswertem Zustand. In der Pogromnacht 1938 von einem mutigen Polizeivorsteher gerettet, hatten ihr Bomben im Krieg schwer zugesetzt. Ausgerechnet die SED unter Erich Honecker nahm das Anliegen der Jüdischen Gemeinde in Ost-Berlin auf und begann 1988 mit dem Wiederaufbau, als Mahnmal. Freilich nur eines Teils der Synagoge: die Straßenfront mit den beiden Türmchen und der imposanten Kuppel, die neu aufgesetzt werden musste. Das Hauptschiff mit seinen Emporen, das einmal Platz für 3.000 Menschen bot, hatte die SED bereits 1958 sprengen lassen. Hermann Simon, Gründungsdirektor des Centrum Judaicum, erinnert sich:

"Ich denke, diese Bemühungen fielen einfach mal politisch auf fruchtbaren Boden. Die Zeit war reif und alle Seiten wollten das. Die, die das innerhalb des SED-Politbüros wollten, mussten sich gegenüber den Hardlinern irgendwo durchsetzen und haben das auf diese Tour dann, glaube ich, intern durchgekriegt."

Der Wind drehte sich. Im Fahrwasser einer neuen sowjetischen Außenpolitik unter Gorbatschow, das auch das bis dahin schwer belastete Verhältnis zum jüdischen Staat bessern sollte, sahen manche Genossen eine Chance gekommen, der maroden DDR auf die Sprünge zu helfen. Könne man nicht mit einem spektakulären Wiederaufbau der Neuen Synagoge ein Zeichen setzen und die USA für einen Kredit gewinnen? Die Idee schaffte es auf die außenpolitischen Agenda.

Simon: "Es hat immer in der Stadt Leute gegeben, die diesen Bau nicht wollten, die die Ruine schleifen wollten. Aber es hat auf der anderen Seite auch immer Menschen gegeben, und die sich dann am Ende durchgesetzt haben, dieses Ensemble in der Oranienburger Straße wiederaufzubauen und die Kuppel wieder auf das Gebäude zu setzen und der Stadt ein Stück seiner Silhouette zurückzugeben."

Wiederaufbau: "Wir suggerieren, wir könnten da einfach wieder anknüpfen"

Es heißt allenthalben, neue Synagogen seien ein Zeichen gegen den Antisemitismus. Doch können sie das wirklich sein? Jahr für Jahr verlieren die jüdischen Gemeinden Mitglieder. An welchem Ort wird für wen und von wem heute eine Synagoge errichtet? In Cottbus wurde vor einigen Jahren eine Evangelische Kirche zur Synagoge umgewidmet. In Hamburg hingegen wird heftig um den Wiederaufbau der zerstörten Synagoge am Bornplatz gestritten, die einst 20.000 Gläubigen Platz bot und mit ihrer mächtigen Kuppel das Stadtbild prägte. Anfang 2020 gründete sich eine Initiative zum Wiederaufbau. Die jüdische Gemeinde Hamburgs wünscht sich den Bau, auch die Bürgerschaft unterstützt das Projekt. Doch es gibt prominente jüdische Stimmen, die das Projekt kritisch sehen. So wie die Historikerin Miriam Rürup, Direktorin des Potsdamer Moses-Mendelssohn-Zentrums, die viele Jahre in Hamburg gelebt hat.

"Wenn wir diese Leere jetzt einfach überbauen, indem wir das Originalgebäude, und sei es nur die Hülle, wiederaufbauen, suggerieren wir ja, dass wir da wieder anknüpfen können an die Zeit, wo sie noch stand. Und das würde ich für sehr problematisch halten."

Der israelische Historiker Moshe Zimmermann, der familiäre Wurzeln in Hamburg hat, warf den Befürwortern vor, sie würden der AfD in die Hände spielen. Er hatte in Israel eine Erklärung gegen die Pläne in Hamburg initiiert, die viele Unterzeichner fand. Immerhin steuert der Bund 65 Millionen Euro bei. Der Unternehmer Daniel Sheffer, der die Kampagne zum Wiederaufbau initiiert hat, teilt diese Befürchtungen nicht:

"Tatsächlich verändert ein Gebäude an sich noch gar nichts. Es ist das, was wir daraus machen und deswegen muss in diesem Gebäude vor allem Begegnung stattfinden. Antisemitismus zu bekämpfen, das muss unser aller Ziel sein."

Massive Sicherheitskonzepte notwendig

Wird die Bornplatzsynagoge zum Ort der jüdischen Gemeinde oder mehr noch ein Objekt der Selbstvergewisserung einer nichtjüdischen Öffentlichkeit? Auch diese Synagoge wird auf ein grundsätzliches Problem treffen: Jüdische Einrichtungen in Deutschland können heute allein durch massive Sicherheitskonzepte geschützt werden. Das Beten ohne Polizeischutz ist nicht möglich. Miriam Rürup erinnert zudem an eine vor allem für liberale Jüdinnen und Juden ganz andere Tradition Hamburgs: Der Neue Tempel in der Poolstraße, eine der wichtigsten Reformsynagogen im 19. Jahrhundert. Auch deshalb blickt sie skeptisch auf die Pläne am Bornplatz: "Wenn man eine Synagoge errichten möchte, warum dann nicht eine, die für das heutige Judentum steht?"

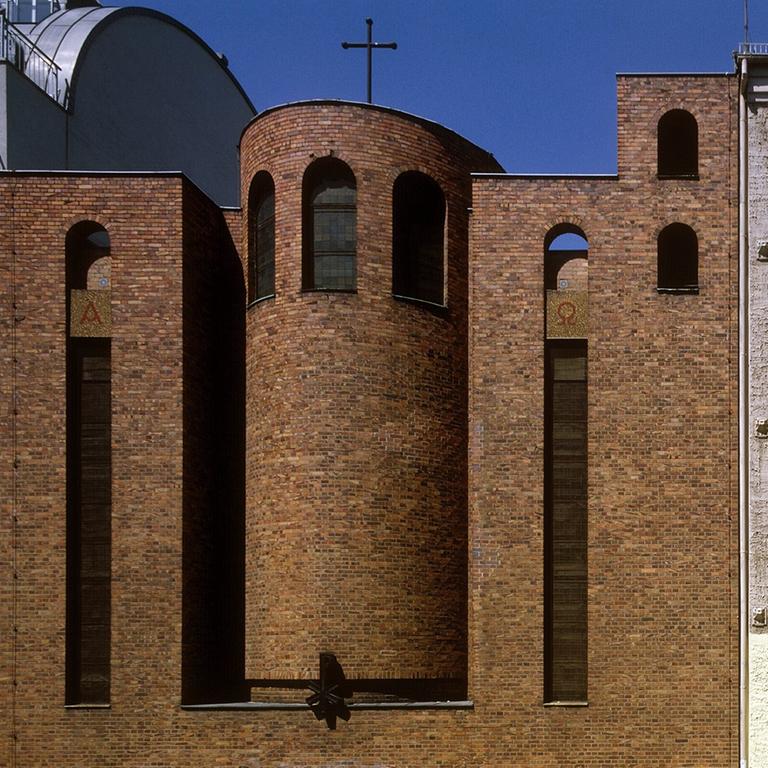

Deutschlands jüngste Synagoge – geweiht erst in diesem Sommer – ist zugleich die von außen unspektakulärste. Kein Wunder, das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert war als Kutschstall Teil des königlichen Hofgärtnerhauses in Potsdam-Sanssouci. Hier befindet sich nun die Synagoge des jüdischen Campus auf dem Uni-Gelände in Potsdam. Sie ist als Teil der liberalen und konservativen Rabbinerausbildung am Abraham Geiger und Zacharias Frankel Kolleg zugleich Lehrsynagoge. Im Innern ist alles ist licht u nd hell, zurückhaltend und modern gestaltet – und erinnert vielleicht gerade in dieser Anmutung an das, was eine Synagoge ursprünglich einmal symbolisierte – die biblische Stiftshütte.

Deutschlands jüngste Synagoge: auf dem Uni-Campus

"Der Wunsch des Abraham Geiger Kollegs war eigentlich etwas anderes. Er wollte Prunk und Festlichkeit", sagt die Architektin Elisabeth Rüthnick. Ein Sakralbau, ein jüdischer zumal, ist für viele Architekturbüros ungewohntes Terrain. Die Architektin hat viele Stunden mit Rabbiner Walter Homolka, dem Leiter des Geiger Kollegs, über die Entwürfe beraten. Anfangs gingen die Vorstellungen noch recht weit auseinander. Doch mit der Zeit habe man sich angenähert.

Rüthnick: "Und wir haben immer gesagt, es ist ein so kleiner Raum, der braucht eine zurückhaltende, eher minimalistische Ausstattung, dass man nicht überfrachtet wird von Farben, Formen, Gegenständen, sondern auch Ruhe findet in dem Raum."

Legitim, so Walter Homolka mit Blick auf die unterschiedlichen Herangehensweisen in Hamburg und Potsdam, seien beide Wege. Entscheidend sei schließlich das, was die Gemeinde sich wünsche:

"Auch weil das heilende Wirkung hat, auf diese Zeit zurückzugreifen, in der ein selbstbewusster Bau angedacht war, sodass also beides möglich ist: Moderne im 18. Jahrhundert und ein Repräsentationsbau des 19. Jahrhunderts im 21. Da gibt es also keine einzige Lösung, die da passt."

"Wir sind hier und wir blieben hier"

Ein Wiederaufbau der Neuen Synagoge in Berlin lag außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Tatsächlich gab es nie die Idee, den sakralen Raum neu erstehen zu lassen. Klar war für alle Beteiligten dennoch: Eine Synagoge ohne Synagoge geht nicht. Doch jahrelang blieb der schlichte Betraum im Innern des Hauses ungenutzt. Erst seit 1998 ist diese Synagoge in der Synagoge mit Gesa Ederbergs geführter Masorti-Gemeinde wieder mit Leben gefüllt. Lange Zeit war dies die einzige in Berlin, in der Frauen aus der Tora lesen durften.

"Ich finde es schon auch wichtig zu sagen, es ist nicht nur eine Fassade und dahinter ist weniger, als man denkt. Und wenn wir das mit Leben füllen, zu sagen, hier ist zwar jetzt die große Fassade und, was wir dahinter tun, ist ein paar Nummern kleiner, aber wir sind hier und wir blieben hier."