Mir ist da etwas passiert. Vergangenen Montag war ich in der Talkshow "Hart aber fair" zum Thema Thüringen und Chaos in der CDU. Ich wollte erklären, dass nicht nur parlamentarische Zusammenarbeit mit der AfD diese stärkt, sondern auch das Bedienen ihrer Narrative. Als Beispiel für ein solches Narrativ verwendete ich Christian Lindners Aussage, man könne beim Bäcker in der Schlange nicht sagen, wer ein hoch qualifizierter Ausländer ist und wer höchstens geduldet sei. Das mache den Menschen Angst.

Ich sagte dazu: "Das sind nicht die Worte eines großen Liberalen. Das sind die Worte eines rassistischen Schildbürgers. Und ich verstehe nicht, warum er sie bemüht." Ich meinte damit, dass ich solche Worte von Christian Lindner nicht erwarte, eben WEIL ich ihn nicht für einen rassistischen Schildbürger halte. Aber einige Leute haben verstanden, dass ich ihn einen Rassisten genannt hätte. Ich habe das in meinem Blog sofort klargestellt und mich entschuldigt. Denn mir ist wichtig, dass ich immer die Handlung eines Menschen kritisiere, nicht den Menschen selbst.

Grenzen des Mediums Talkshow

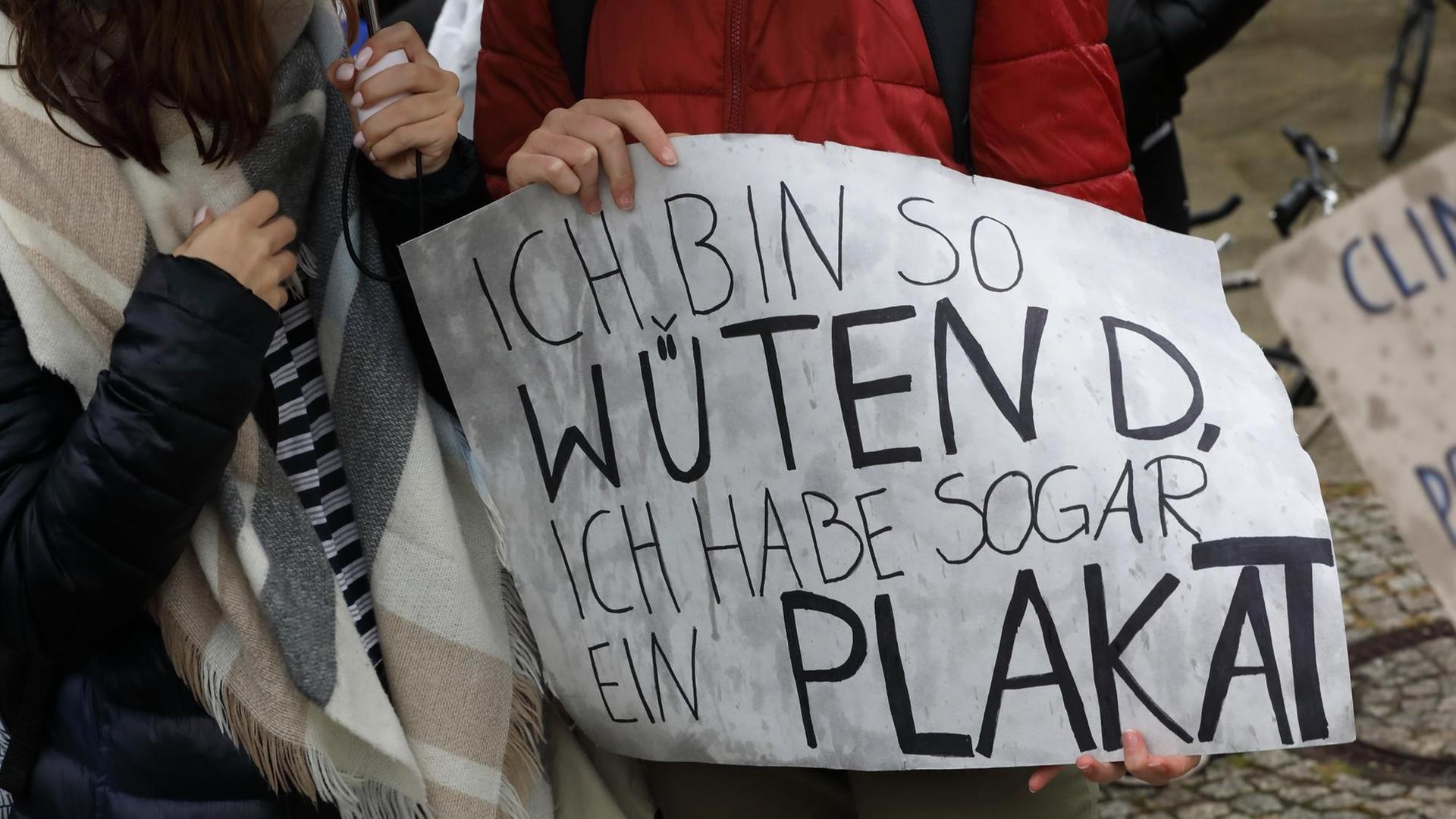

Differenziert Kritik zu üben ist sehr, sehr wichtig in dieser aufgeheizten Stimmung. Es muss so viel Raum sein, dass ich Liberalismus als wichtigen Teil des demokratischen Spektrums verstehe und Drohungen gegen FDP-Mitglieder verurteile, und trotzdem einzelne Aussagen von Politiker*innen kritisiere, weil sie rassistische Narrative bedienen. Wenn es so rüber kommt, als würde ich jemanden beleidigen, dann schade ich der Debatte damit eher. Ich trage zur Spaltung bei.

Aber da stoße ich irgendwo an die Grenzen des Mediums Talkshow. Und ich möchte darüber reden: Die Talkshow ist in ihrer Reichweite mit nichts zu messen, was ich sonst so mache. In einer einstündigen Sendung habe ich vielleicht sechs Minuten Redezeit. Sechs Minuten, in denen jedes meiner Worte von der ganzen Nation auf die Goldwaage gelegt wird. Aus jedem Halbsatz kann eine Überschrift gemacht werden.

"Ich will das nicht"

Eigentlich müsste ich mir also mehrere Statements zurechtlegen, sie von Leuten gegenlesen und auf Unverfänglichkeit prüfen lassen und dann in der Sendung einfach nur wiedergeben, unabhängig von der konkreten Frage. Und – viele machen das so. Aber hier ist die Sache: Ich will das nicht. Mich regt das selbst auf. So verlieren diese Shows die Eigenschaft, ein Gespräch zu sein. Sie verkommen einfach nur zu dem Wettstreit darüber, wer das Privileg bekommt, eingeladen zu werden und seine Phrasen mit dem Land zu teilen. Das zeigt ja auch jedes Mal die hitzige Diskussion darüber, wer jeweils Gast sein darf.

Ich will das aber nicht. Ich will ja sprechen, also in Dialog treten, ohne fertige Sätze im Kopf. Und es wird mir immer wieder passieren, dass manche dieser Sätze einfach doof sind. Und ich werde sie nie mit der gleichen Reichweite ergänzen, richtigstellen, einordnen können. Ich muss mich also fragen, ob Talkshows wirklich das richtige Format für die politische Suchbewegung unserer Zeit sind. Und ob ich hin gehen sollte. Oder ob ich gerade hingehen sollte und aktiv die Fehlerkultur in der Gesellschaft verbessern sollte und darauf aufmerksam machen sollte, dass wir Leute FRAGEN müssen, bevor wir uns über einzelne Zitate aufregen. Was ich selbst oft genug getan habe.

Das sind meine Gedanken. Welche Schlüsse ich daraus ziehe, ist noch offen. Weil Offenheit und Ambivalenz okay sind.