Es ist laut im Café "Zur afghanischen Flagge": Autobahngeräusche, Windböen, ab und zu das Rauschen eines vorbeizischenden Zuges. Der Boden besteht aus festgestampfter Erde, die Wände aus zusammengesuchten Planen und Brettern, das Dach aus Wellblech und Plastik. Die Zuschauer sitzen auf Bänken überall im Raum verteilt. Die Spieler laufen auf Laufstegen zwischen ihnen herum. Oft wird geschrien und gestritten, dann wieder getanzt, gesungen und Brot gebacken.

Es geht um Menschen

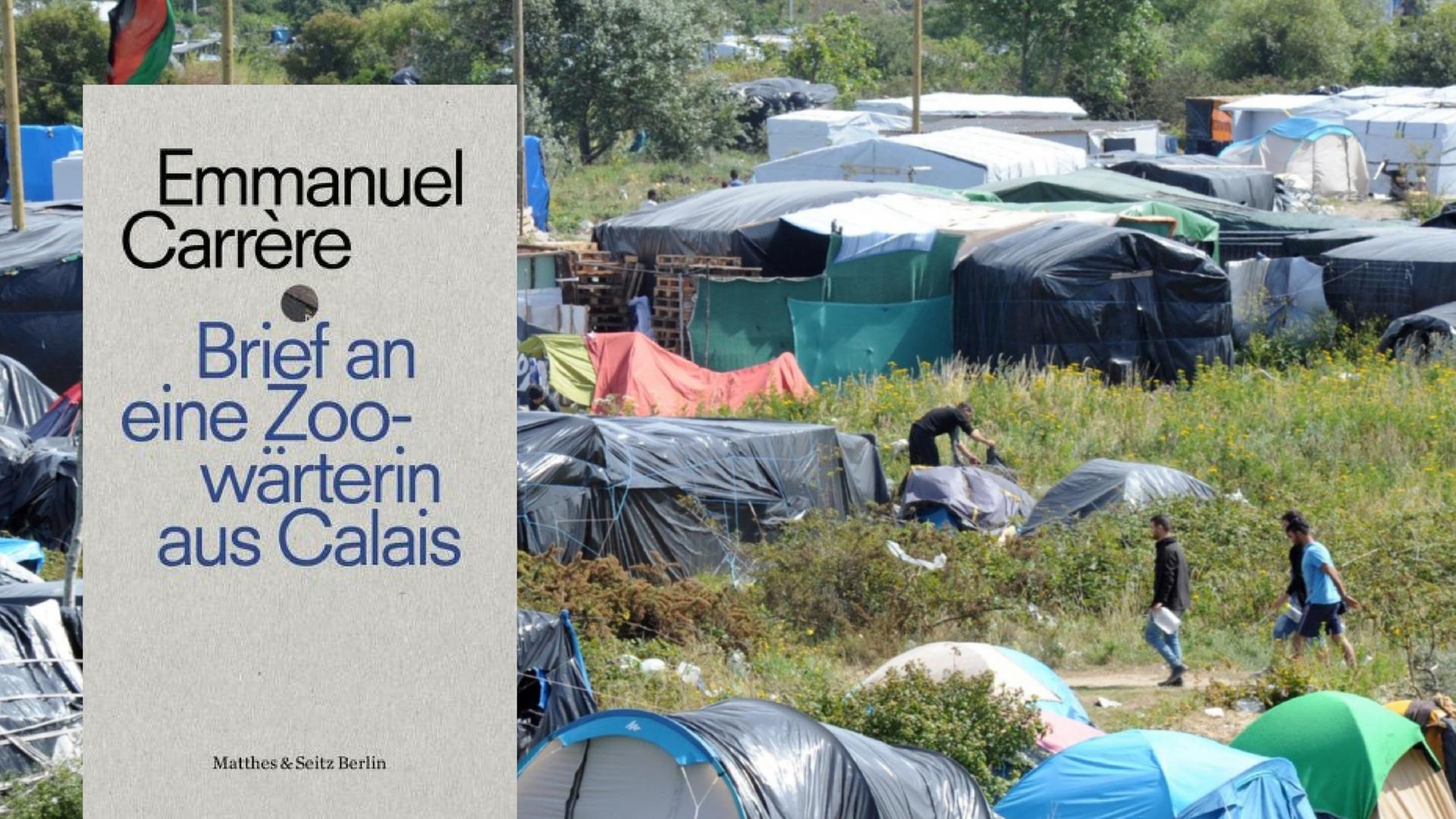

In einer Mischung aus Agitprop- und Straßentheater haben die beiden Macher des Abends Joe Murphy und Joe Robertson die Geschehnisse rekonstruiert, die für eine kurze Zeit aus dem Lager im Niemandsland zwischen Fährhafen und Eurostar-Tunnel ein zu Hause für mehr als 10.000 Menschen machten. Susan Feldman, Intendantin der Bühne St. Ann's Warehouse, im Taxi auf dem Weg zur Premiere: "Du musst Menschen daran erinnern, dass es um Menschen geht, um eine menschliche Situation - nicht um einen politischen Spielball, einen Fall oder ein Problem."

Das Stück erzählt, wie verschiedene, oft befeindete Volkgruppen – Afghanen, Iraner, Kurden, Iraker, Syrer, Sudanesen – auf engstem Raum lernen, zusammenzuleben. Oder: wie Menschen angesichts einer humanitären Katastrophe durch Unnachgiebigkeit, Freundschaft und Hoffnung überleben. Oder: die Erfahrung, dass dort "zu Hause" ist, wo man zusammen kämpft - auch wenn es sich nur um Bretterbuden im kalten Regen handelt.

Dabei will sich niemand in "The Jungle" zu Hause fühlen. Alle wollen ins gelobte Land jenseits des Kanals. Manchmal rennen die Spieler inmitten eines Liedes oder einer Geschichte plötzlich davon. Ein Verkehrstau auf der Autobahn lässt LKWs im Schritttempo fahren, und dadurch steigt die Chance, sich in einen Laderaum zu schmuggeln. Eine Zwiebel soll den Geruchsinn der Grenzhunde ablenken.

Authentische Atmosphäre

Susan Feldmann: "Es sind keine Vergewaltiger und Mörder, sondern Menschen, die leben wollen. Die meisten rennen vor genau diesen Leuten weg und werden von der Propaganda hier wieder als solche diffamiert."

Am meisten gehen neben der authentischen Atmosphäre die Geschichten der Jungle-Bewohner unter die Haut. Wenn hinter dem politischen Reizbegriff "Flüchtling" ein konkretes Gesicht auftaucht, wie bei Salar, dem afghanischen Restaurantbesitzer, der hinter einem hartem Gesicht den Verlust seiner kleinen Kinder durch eine Bombe der Taliban versteckt. Oder bei Okot, dem jugendlichen Sudanesen, dessen Narben auf seinem Oberkörper von Folter und Misshandlung vom Sudan bis Frankreich erzählen. Auf die Frage, wie er denn überlebt habe, erwidert er einfach: "Gar nicht. Ich bin bereits gestorben."

Die Bilder von der mexikanischen Grenze sind allgegenwärtig

Susan Feldman zufolge brauchen wir ein kraftvolles authentisches Theater, um weg von der reinen Politisierung des Flüchtlingsthemas zu kommen: "Weil es um einen realen Ort und nicht Amerika als Ganzes geht, ist es viel leichter hier die Herzen zu öffnen."

Es gibt bei der New Yorker Premiere keine amerikanische Aktualisierung - und es braucht sie auch nicht. Die täglichen Bilder bei CNN von der mexikanischen Grenze sind allgegenwärtig. Ob durch den Balkan, die Sahara, das Mittelmeer oder quer durch Mittelamerika: Immer enden die Schutzsuchenden dieser Welt vor Grenzzäunen, gefangen zwischen Fremdenhass und Abschottungspolitik. Die zynische Lösung der Politik besteht darin, jedweden Grund für Hoffnung auf ein neues Leben zu zerstören, damit die Menschen gar nicht erst aufbrechen.

Standing Ovations und langer Applaus von einem tiefbewegten Publikum – "The Jungle" hat bei den New Yorkern einen Nerv getroffen.