Was trieb den Schriftsteller Thomas Mann um, in den chaotischen letzten Wochen des Ersten Weltkriegs, während der für viele Deutsche traumatischen Niederlage und den anschließenden revolutionären Unruhen? Nun, er widmete sich ausgiebig seinem Haustier. Auf immerhin hundert Seiten beschrieb er in der Novelle "Herr und Hund" die Freuden, die ihm der Umgang mit Bauschan und die Spaziergänge in der verwunschenen Landschaft am Münchner Isarufer bereiteten.

"Wie ich denn zu ihm spreche? Meist sage ich ihm seinen Namen vor, den Laut, der ihn unter allen am meisten angeht, weil er ihn selbst bezeichnet, und der darum auf sein ganzes Wesen elektrisierend wirkt, – stachle und befeuere sein Ichgefühl, indem ich ihm mit verschiedener Betonung versichere und recht zu bedenken gebe, dass er Bauschan heißt und ist; und wenn ich dies eine Weile fortsetze, kann ich ihn dadurch in eine wahre Verzückung, eine Art von Identitätsrausch versetzen, so dass er anfängt, sich um sich selber zu drehen und aus der stolzen Bedrängnis seiner Brust laut und jubelnd zum Himmel zu bellen."

Ein Wickelkind zum Helden

Danach privatisierte Thomas Mann weiter und gestaltete im "Gesang vom Kindchen" in Hexametern das Erlebnis der Taufe seiner Lieblingstochter Elisabeth. Im April 1918 war er zum fünften Mal Vater geworden. Keine Frage, die Wahl des Idylls als Erzählform musste angesichts des verbreiteten Bewusstseins einer modernen Jahrhundertkrise als Provokation empfunden werden. Statt "Menschheitsdämmerung zu beschwören" mache Thomas Mann "einen Hund und ein Wickelkind zum Helden", meinte 1919 ein Kritiker, der dies allerdings gerade als interessante literarische Abweichung vom Erwartbaren verstanden wissen wollte.

Mochte die Zeit doch Weltgeschichte schreiben, Thomas Mann schrieb erst einmal nicht mit. Fünf Jahre lang hatte er geistigen Schützengrabendienst geleistet mit den "Betrachtungen eines Unpolitischen", hatte sich in eine harsche, konservativ-reaktionäre Frontstellung gegen den Westen und das von seinem Bruder Heinrich Mann verkörperte "Zivilisationsliteratentum" hineintreiben lassen. Nun verweigerte er sich dem akuten Problemdruck, wollte Abstand gewinnen, zum Erzählen zurückfinden. Der 1914 liegengelassene Roman "Der Zauberberg" wartete.

Mit ihrer Entstehungszeit haben "Herr und Hund" und "Gesang vom Kindchen" aber doch untergründig einiges zu tun. Gerade die Sehnsucht nach Stille, Innerlichkeit, Natur und Familienfrieden ist eine Reaktion auf die Schrecken des Krieges, dessen Echos auch in die Idylle hineinhallen:

"Flussaufwärts, gegen die Stadt hin, üben Pioniere sich im Bau einer Pontonbrücke. Die Tritte ihrer schweren Stiefel auf den Brettern und Rufe der Befehlshaber schallen herüber."

Lob des Hybriden

Und einfach nur vom bürgerlichen Hundeleben erzählt "Herr und Hund" dann eben doch nicht. Auch hier lauert hinter dem realistischen Vordergrund eine tiefgestaffelte Bühne der Bedeutungen. Dazu gehört das Lob des Hybriden. Bauschan entspricht nicht, wie es heißt, dem "Idealbilde reiner Züchtung", er ist ein Mischling. Das wird positiv – etwa in Wirkung auf seine Charaktereigenschaften – hervorgehoben. Thomas Mann war ja selbst dank seiner brasilianischen Mutter gemischter Herkunft, was er immer als Vorzug begriffen hat. Deshalb ist in seiner Beschreibung des Hundes die Kritik jenes Reinheitsfetischismus mitzuhören, der in jedem Rassismus wirksam ist:

"Er ist ein rechtlicher Hühnerhund, wenn man mich fragt, obgleich er gewiss keinem Akte hochnäsiger Inzucht sein Dasein verdankt… Übrigens mag auch die etwas willkürliche Farbenpracht seines Felles demjenigen für ‚unzulässig‘ gelten, dem die Gesetze der Art vor den Persönlichkeitswerten gehen."

Reichlich viel Spätlese

Die größte Qualität dieser Geschichte liegt aber zweifellos in Thomas Manns literarischer Tierbeobachtung und seiner eindringlichen Erkundung des Hundegemüts, die der Verhaltensbiologe Konrad Lorenz nachdrücklich lobte. Heute boomen Bücher über Tiere und Pflanzen, dadurch bekommt Thomas Manns "Naturkunde" einen zusätzlichen thematischen Reiz.

Die Geschichte eröffnet den neuen Band der großen kommentierten Frankfurter Thomas Mann-Ausgabe. "Späte Erzählungen" lautet der Titel, auch wenn Thomas Mann "Herr und Hund" mit gerade mal dreiundvierzig Jahren geschrieben hat. Der zeitliche Rahmen umfasst die Jahre von 1919 bis 1953, ganze dreieinhalb Jahrzehnte, in denen die Welt gründlich aus den Fugen geriet.

Reichlich viel Spätlese also. Mit erschlaffendem Erzähltemperament hat diese "Späte" allerdings rein gar nichts zu tun. Der ältere und alte Thomas Mann beweist oft mehr Frische, Fabulierlust und Experimentierfreude als der junge, dessen Kurzgeschichten bisweilen wie am Reißbrett entworfen wirken mit ihrem Kunst-Leben-Gegensatz, ihrer bis auf den letzten Tropfen ausgepressten Krankheit-ist-Verfeinerung-Philosophie und ihren fragwürdigen Momenten der Sentimentalität, etwa im "Tonio Kröger".

Der Reiz des Peinlichen

Und was erzählt der alte Thomas Mann doch für merkwürdige Geschichten! In seiner allerletzten Novelle "Die Betrogene" ist so eindringlich von Monatsblutungen die Rede, dass ein amerikanischer Kritiker irritiert schrieb, das neue Werk von Dr. Mann empfehle sich allenfalls als "Geburtstagsgeschenk für Gynäkologen". Ein pikierter deutscher Rezensent hätte der Geschichte gar ein "Schicksal im Papierkorb" gewünscht. Man erfährt solche anekdotischen Highlights der Rezeptionsgeschichte im Kommentarband von Hans Rudolf Vaget, durch den die Lektüre viel Hintergründigkeit hinzugewinnt.

Jedenfalls reizte den Erzähler Thomas Mann das "Peinliche". Es reizte ihn, mit den Grenzen der bürgerlichen Dezenz zu spielen. In der Novelle, die um die Mitte der Zwanzigerjahre in Düsseldorf spielt, geht es um die fünfzigjährige Rosalie von Tümmler, die sich in den halb so alten Amerikaner Ken Keaton verliebt – Typ muskelstarker Sunny Boy, trotz eines Körperschadens aus dem Ersten Weltkrieg. Rosalie fühlt sich durch diese Liebe ordentlich verjüngt und feiert mitten in den Wechseljahren ihre zurückkehrende Menstruation als Naturgeschenk. Gynäkologisch ist tatsächlich die böse Pointe dieser Erzählung: In Wahrheit ist es ein Gebärmutterkrebs, der das Blut fließen lässt. Aber hat die Natur die Frau wirklich betrogen? Sie selbst sieht es anders. Denn Rosalie von Tümmler ist eine Naturfreundin, die sich mit ihrer abstrakter veranlagten Tochter Anna im sprachlichen Retrolook der Goethezeit erlesene Debatten über Geist und Natur liefert.

Ursache des drangvollen Übels

Das abgründige Spiel mit Ambivalenzen, das diese Novelle auszeichnet, kulminiert in der Beschreibung des sogenannten "fiesen Häufchens", die Adorno entzückte. Bei einem Spaziergang werden Rosalie und Anna von einem betörenden Duft angelockt und gehen der Spur nach:

"Es war, am Wegesrand, ein in der Sonne kochendes Unrathäufchen, das sie lieber gar nicht genauer betrachteten. Auf kleinem Raum waren da Tierexkremente, oder auch menschliche, mit faulig Pflanzlichem zusammengekommen, und der weit schon verweste Kadaver irgendeines kleinen Waldgeschöpfes war wohl auch dabei. Kurz, fieser konnte nichts sein als dieses brütende Häufchen; seine üble, die Schmeißfliegen zu Hunderten anziehende Ausdünstung aber war in ihrer zweideutigen Übergänglichkeit und Ambivalenz schon nicht mehr Gestank zu nennen, sondern ohne Zweifel als Moschusgeruch anzusprechen."

Es scheint, als könnte Thomas Mann kein Stoff zu heikel, abstrus oder bedeutungsschwer sein, um seine Erzählkunst herauszufordern. Die längste seiner Novellen spielt in Indien und berichtet von zwei Freunden, die in äußerste Verwirrung der Gefühle geraten und sich dann einer nach dem anderen selbst enthaupten. Die eigentliche Ursache ihres drangvollen Übels, die schöne junge Sita mit ihrem herrlichen "Hinterteil" und dem "preisgesangwürdigen" Hüftschwung, setzt ihnen mit wundertätiger Hilfe der übel verstimmten, aber doch mitleidigen Gottesmutter Kali die Köpfe wieder auf. Allerdings vertauscht Sita bei dieser Replantation nicht ganz versehentlich die beiden Häupter. Woraus sich immer weitere tiefsinnige Verwicklungen ergeben.

Im ersten Jahr des Zweiten Weltkriegs arbeitet Thomas Mann sieben Monate an diesem indischen Erzählspaß, der mit seiner grotesken Drastik wie ein Gegenstück zur "Siddhartha"-Selbstfindungsprosa seines Freundes Hermann Hesse wirkt. In einem Aufsatz des Indologen Heinrich Zimmer war er auf die kuriose Fabel gestoßen, die bei ihm gleich zündete. Nicht nur, dass er seine vertrauten und hochwirksamen Motive von Sehnsucht und erotischer Heimsuchung hier noch einmal spektakulär in Szene setzen konnte. Die dazugehörige indische Philosophie passte auch bestens zur Gedankenwelt seines Lieblingsphilosophen, den er kurz zuvor noch einmal gründlich gelesen hatte: Arthur Schopenhauer, der bereits im 19. Jahrhundert den geistigen Seeweg nach Indien geöffnet hatte.

Mit vollen Brüsten

In späterem Alter habe Thomas Mann ein "souveräneres, keckeres Verhältnis zur Sexualität gewonnen", bemerkt Hans Rudolf Vaget im Kommentar. Nie hat er die Keckheit weiter getrieben als in dieser Novelle, die ein leidenschaftliches Dreiecksverhältnis nach allen Innen- und Außenwinkeln des Begehrens ausmisst. Beste Comedy ist es, wenn die drei Liebenden in ihrer Verzweiflung einen weisen Eremiten in seiner Waldeinsamkeit aufsuchen, um Rat zu bekommen. Ungeachtet seiner weit fortgeschrittenen Askese kann Yogi Kamadamana – der Name bedeutet "Bezwinger der Sinnenlust" – seine eigene Begierde allerdings kaum verhehlen:

"Aber ich bin bereit, euren dunstigen Besuch zu bestehen, besonders noch aus dem Grunde, weil (…) zu eurer Dreizahl ein Frauenzimmer gehört, (…) lianenschlank mit weichen Schenkeln und vollen Brüsten, o ja, o pfui. (…) Guten Tag, du Weib! Nicht wahr, wenn die Männer dich sehen, so sträuben sich ihnen die Haare an ihrem Leib vor Lust, und euere Lebensnöte sind zweifellos dein Werk, du Fanggrube und Lockspeise. Sei gegrüßt! Die Jungen da hätte ich wohl zum Teufel gejagt, aber da du mit ihnen bist, meine Teuere, so bleibt doch nur da (…) so lange ihr wollt – mit wirklicher Zuvorkommenheit lade ich euch ein zu mir und werde euch mit Jujubenbeeren bewirten, die ich in Blättern gesammelt habe, nicht um sie zu essen, sondern um darauf zu verzichten."

Die vertauschten Köpfe

Durch die langjährige Arbeit an der Tetralogie "Joseph und seine Brüder" hatte Thomas Mann eine große Leichthändigkeit im Verarbeiten mythischer Vorlagen gewonnen. In den "Vertauschten Köpfen" wie auch in der Moses-Novelle "Das Gesetz" treibt er diese selbst erarbeitete, eigenwillige Erzählform an die Grenze der Selbstparodie, mischt lebensphilosophischen Ernst mit makabrem Slapstick.

Wie aber erklärt sich Thomas Manns erzählerischer Übermut im dunklen Jahr 1940? Zum einen war er nicht unglücklich über den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Längst war er davon überzeugt, dass der Nationalsozialismus die entschlossene Gegenwehr der internationalen Gemeinschaft erforderte. In den Vereinigten Staaten hielt er viel beachtete Reden, mit denen er die Kampfbereitschaft unter den zunächst eher kriegsunwilligen Amerikanern zu stimulieren versuchte. Zum anderen aber bedeutete das für ihn selbst, als Erzähler gerade jetzt auf keinen Fall zu kapitulieren, sondern seine ungebrochene literarische Kraft unter Beweis zu stellen. Im Blick auf die Werke, die er während der Zeit des Nationalsozialismus vollenden konnte, meinte er einmal in einem Brief an seine amerikanische Unterstützerin Agnes E. Meyer:

"Ich bin ein wenig stolz darauf, dass ich das, statt unter die Gemütsleidenden zu gehen, fertig brachte, und ich denke, meine Freunde sollten in der Tatsache, dass ich außerdem auch noch kämpfe, ein Zeichen von Kraft und nicht von Schwäche und Erniedrigung sehen."

Moses, der Werte-Bringer

Das bekannteste Stück dieses Bandes ist "Mario und der Zauberer", Thomas Manns zweite große italienische Novelle nach "Der Tod in Venedig". Die 1930 erschienene Geschichte handelt von dem unheimlichen Magier und Hypnotiseur Cipolla. Vordergründig eine gestörte Urlaubsidylle, ist sie als prophetisch anmutende Allegorie auf den Mussolini-Faschismus zu lesen. Es war Thomas Manns erste Veröffentlichung nach dem Nobelpreis von 1929, mit der er sich ziemlich unmissverständlich – auch wenn ihn gerade in Deutschland einige Rezensenten missverstehen wollten – als politischer Autor positionierte.

Auch die siebzigseitige Novelle "Das Gesetz" ist in politischem Zusammenhang entstanden, mitten im Zweiten Weltkrieg, als Auftragsarbeit für eine Erzählanthologie, in der sich internationale Autoren den Zehn Geboten des Alten Testaments widmeten. Moral im Kriegseinsatz sozusagen. Moses, der Werte-Bringer, gegen Hitler, den Werte-Zerstörer. Thomas Mann sollte den Band mit einem Beitrag über das erste Gebot eröffnen; stattdessen erzählte er gleich davon, wie Moses den ganzen Dekalog vom Berg Sinai herunterbringt. Verfasst kurz nach Vollendung des Abschlussbandes von "Joseph und seine Brüder", war der Motor des biblischen Erzählens noch gut am Laufen. Bei allem moralischen Impetus liest sich die Geschichte wie eine travestierende Lockerungsübung nach der bisweilen etwas gravitätischen Ausführlichkeit der Tetralogie.

In schöpferischer Einsamkeit

Anfangs unwillig nimmt der stämmige Stotterer Moses seinen Auftrag als Erzieher der Israeliten an, deren Glaube an den "einen", "einzigen" Gott noch sehr ungefestigt ist. Er führt sie aus der ägyptischen Knechtschaft, zieht mit ihnen durchs Rote Meer und durch die Wüste. Während er dann in schöpferischer Einsamkeit auf dem Berg Sinai die zehn Gebote in Stein meißelt, tanzt sein wankelmütiges Völkchen unten im Tal ums Goldene Kalb und feiert eine gottvergessene Orgie.

Da bricht gewaltige Wut aus Moses heraus. Die Erzählung eröffnet eine Perspektive zivilisatorischen Fortschritts, auch wenn diese jederzeit von derartigen Rückschlägen ins Archaische bedroht ist. Thomas Manns Moses ist zugleich eine problematische Künstlerfigur. Sein Material ist nicht nur die Steintafel, sondern vor allem das Volk selbst, das er wie eine Art Michelangelo der Pädagogik in höhere Form bringen will. Er hat aber auch Züge eines Demagogen, der sein Volk verführen will, wenn auch zum Guten.

Die Falle des Feindes

Den sakralen Charakter der biblischen Vorlage profaniert Thomas Mann mit einem spöttisch-aufklärerischen, das Heilige und Wunderbare ins Menschlich-Allzumenschliche hinüberspielenden Ton. Etwa wenn Mose, nachdem die ägyptische Streitmacht im Meer versunken ist, die allzu laut triumphierenden Israeliten zur Besonnenheit mahnt:

"Er fügte hinzu: ‚Du sollst dich des Falles deines Feindes nicht freuen…‘ Es war das erste Mal, dass dergestalt das ganze Gehudel, zwölftausend und einige hundert Köpfe, die dreitausend Waffenfähigen eingeschlossen, mit Du angesprochen wurde, dieser Redeform, die ihre Gesamtheit umfasste und zugleich das Auge auf jeden einzelnen, Mann und Weib, Greis und Kind, richtete, einen jeden wie mit dem Finger vor die Brust traf. ‚Du sollst kein Freudengeschrei machen über den Fall deines Feindes.‘ Das war hochgradig unnatürlich! Aber sichtlich hing diese Unnatur mit der Unsichtbarkeit des Gottes Moses, der unser Gott sein wollte, zusammen."

In jüngerer Zeit wurde gegen die politisch-moralische Instrumentierung der Zehn Gebote eingewandt, dass der biblische Dekalog in manchen Punkten nicht mehr unserem heutigen Werteverständnis entspräche. Wo bleiben Religionsfreiheit, Gleichheit der Geschlechter et cetera? In diesem Kontext erscheint die Geschichte gerade deshalb frisch und reizvoll, weil sie das biblische Pathos bricht durch die burleske Erzählweise.

Nie im Unterholz

"Das Gesetz" und "Die vertauschten Köpfe" führten lange ein Schattendasein in Manns Werk, weil sie während der Kriegszeit unter erschwerten Rezeptionsbedingungen erschienen. Die deutschen Leser konnte Thomas Mann nicht erreichen, weil eine Veröffentlichung im "Dritten Reich" nicht möglich war. Im Exil wurde er gedruckt, aber wenig verstanden. Zumindest konnten die englischen oder amerikanischen Kritiker die feinsinnige Komik in den Übersetzungen kaum entdecken. Der Rezensent des Literary Supplement der Londoner Times meinte gar, der Humor Manns "can only described as elephantine", könne nur "elefantös" genannt werden. Sicher ein Fehlurteil.

Angesichts der tatsächlich elefantösen Dimensionen der Thomas-Mann-Forschung ist es staunenswert, wie thematisch griffig, überschaubar und angenehm lesbar der vierhundertseitige Kommentarband des Germanisten Hans Rudolf Vaget geraten ist. Gut geordnet bekommt man zu den einzelnen Novellen die Entstehungsgeschichte, historische Hintergründe, Perspektiven der Deutung, die Reaktionen der zeitgenössischen Kritik sowie Einblicke in die neuere Thomas-Mann-Forschung, dazu die Präsentation einiger von Thomas Mann verwendeter Quellen und einen Stellenkommentar, der nicht bloß Erläuterungen, sondern auch viele interessante Hintergrundinformationen bietet.

Nie verirrt sich Vaget dabei zu weit im Unterholz der Thomas-Mann-Philologie. In vielen bedeutenden Arbeiten hat sich dieser Literaturwissenschaftler als Stimme der Klarheit und Vermittlung bewährt, während andere prominente Vertreter der Thomas-Mann-Forschung theoretische Vorlieben (etwa die Psychoanalyse oder den Schopenhauerianismus) gelegentlich überakzentuiert haben. Dieser Kommentar ist ein großer Gewinn für die Leser. Und wenn es überhaupt noch etwas bei Thomas Mann zu entdecken gibt, dann diese Geschichten. Beste Spätlese – zweifellos.

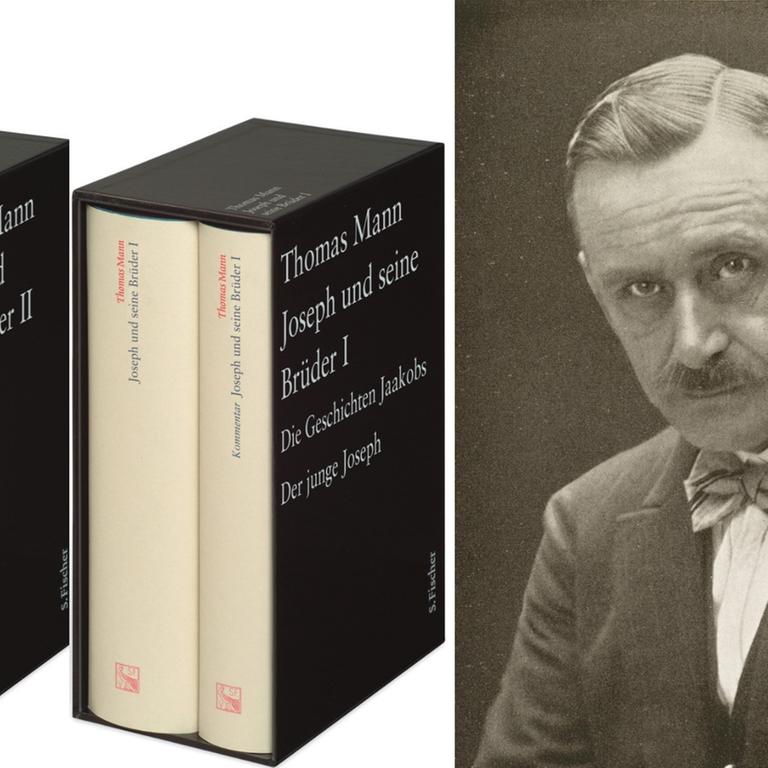

Thomas Mann: "Späte Erzählungen. 1919-1953"

Große kommentierte Frankfurter Ausgabe Band 6.1 u. 6.2.

Mit einem Kommentar von Hans Rudolf Vaget

S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M., 960 Seiten, 155 Euro.

Große kommentierte Frankfurter Ausgabe Band 6.1 u. 6.2.

Mit einem Kommentar von Hans Rudolf Vaget

S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M., 960 Seiten, 155 Euro.